开关,特别是瞬动开关的制作方法

1.本发明涉及一种开关,特别是瞬动开关,具有:至少一个固定触点对;包含至少一个触桥的触桥单元,用于将所述至少一个固定触点对的两个固定触点连接;驱动单元,用于使布置于其上的触桥单元沿切换方向从第一切换位置移入第二切换位置;操纵单元,用于操纵所述驱动单元的;以及转换元件,用于将经所述操纵单元输入的操纵运动转换成驱动器的驱动运动。

背景技术:

2.在现有技术中,开关、特别是瞬动开关已是众所周知。例如,gb 1114630 a揭示过一种电气速动开关,其中通过操纵元件将触发切换运动的力传递至驱动器。操纵元件和驱动器沿相反的方向沿平行的线相对运动。然而,这类开关的缺点在于,设于驱动器上的触桥总是借助不变的连接区域贴靠在固定触点对上,这会使接触电阻增大。这会对开关的功能造成负面影响。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于克服现有技术中已知的缺点。目的特别是在于提供一种开关,其防止触桥与固定触点对的逐步连接以及/或者减小接触电阻。

4.本发明用以达成上述目的的解决方案为具有独立权利要求的特征的一种开关。

5.本发明提出一种开关,特别是瞬动开关,具有:至少一个固定触点对;包含至少一个触桥的触桥单元,用于将所述至少一个固定触点对的两个固定触点连接;驱动单元,用于使布置于其上的触桥单元沿切换方向从第一切换位置移入第二切换位置;操纵单元,用于操纵所述驱动单元;以及转换元件,用于将经所述操纵单元输入的操纵运动转换成驱动单元的驱动运动。

6.固定触点对是指横向于切换方向相互间隔一定距离的两个固定触点。因此,驱动单元能够以沿切换方向在所述至少一个固定触点对的相互间隔一定距离的固定触点之间穿过的方式运动。其中,所述固定触点优选大体布置在切换方向的法向平面上。为了在所述至少一个固定触点对的两个固定触点之间建立电连接,借助触桥单元的至少一个触桥将这些固定触点相连。触桥在相应固定触点上发生贴靠的区域被称作连接区域。为了将所述至少一个固定触点对连接,借助驱动单元将触桥单元切换至第一切换位置。为了将所述至少一个固定触点对的固定触点之间的连接断开,借助驱动单元将触桥单元切换至第二切换位置。

7.为了从第一切换位置切换至第二切换位置,触桥单元布置在驱动单元上。其中,驱动单元借助转换元件与操纵单元连接。如果使得操纵单元运动或从外部对操纵单元进行操纵,则借助转换元件使得驱动单元运动。因此,转换元件是指将经操纵单元输入的操纵运动转换或传递至驱动单元,从而使驱动单元进入驱动运动的元件。

8.如果所述开关特别是为瞬动开关或速动开关,则借助转换元件将操纵单元的操纵

运动转换成驱动单元的特别是反向的、骤然的驱动运动。这样便使得驱动单元骤然地从第一切换位置移入第二切换位置,以及/或者从第二切换位置移入第一切换位置。这使得在第一切换位置与第二切换位置之间的切换时间短,在该第一切换位置中,所述至少一个固定触点对是连接的,在该第二切换位置中,所述至少一个固定触点对是断开的。

9.根据本发明,所述驱动单元在其驱动运动中在侧向上被限定装置以一定方式限定,使得驱动单元能够在驱动运动中在横向于切换方向延伸的横向上进行受限的偏转。在此,可偏转是指驱动单元的以下特性:除了沿切换方向的直线移动以外,驱动单元以一定方式运动,使驱动单元相对切换方向的偏转角发生变化。因此,偏转角是驱动单元、特别是其中心面与切换方向互成的角度。因此,将经操纵单元输入的、平行于切换方向延伸的操纵运动以一定方式传递至驱动单元,使得这个驱动单元在其从第一切换位置至第二切换位置的驱动运动中进行受限的偏转。由于触桥单元布置在驱动单元上,所述至少一个触桥同样在驱动运动期间以及/或者在此之后偏转。

10.所述固定触点采用在切换方向上和横向上均静止的构建方案。因此,在触桥单元每次从第一切换位置切换至第二切换位置或从第二位置切换至第一位置后,触桥与固定触点之间的连接区域会发生移动。在此涉及的并非经导引的偏转,而是随机的偏转,因此,在连接区域的后续切换操作过程中,通常至少部分地有别于前一切换操作的连接区域。

11.作为补充或替代方案,紧随切换,即在从第一切换位置移入第二切换位置或者从第二切换位置移入第一切换位置后,驱动单元以及触桥能够受限地偏转。这样一来,在触桥贴靠在所述至少一个固定触点对的固定触点上期间的连接区域发生变化。通过由此在连接区域上产生的摩擦力,对这个连接区域进行定期清洁。此举防止接触电阻随工作时间而增大。

12.在此情形下,所述限定装置在横向上、即横向于切换方向对偏转进行限定。因此,包含触桥单元的驱动单元的偏转角是受限的。这样便能确保触桥与所述至少一个固定触点对的两个固定触点可靠地形成各一连接区域。借此,即使在驱动单元的最大偏转程度下,触桥也将所述至少一个固定触点对的两个固定触点连接。

13.优选地,所述开关具有两个在切换方向上相互间隔一定距离的固定触点对。这样一来,所述开关便具有在切换方向上相互间隔一定距离的第一固定触点对和第二固定触点对。为了将所述第一固定触点对连接,借助驱动单元将触桥单元切换至第一切换位置。为了将所述第二固定触点对连接,借助驱动单元将触桥单元切换至第二切换位置。所述开关借此构建为转换开关,其在第一切换位置中将第一固定触点对的固定触点相连,并且在第二切换位置中将第二固定触点对的固定触点相连。

14.如果触桥单元仅具有所述一个触桥,则这个触桥是以既能够实现第一固定触点对在第一切换位置中的连接,又能实现第二固定触点对在第二切换位置中的连接的方式构建。如果触桥单元具有两个触桥,则第一触桥在触桥单元的第一切换位置中将第一固定触点对连接,且第二触桥在触桥单元的第二切换位置中将第二固定触点对连接。

15.此外,所述限定装置优选具有至少两个在横向上设于所述驱动单元的相对侧上的限定元件,其用于在两侧限定驱动运动。这样一来,既能在正的横向上,也能在负的横向上限定驱动单元的偏转或扭转。

16.同样优选地,在所述驱动单元未偏转的状态下,所述限定元件中的至少一个是以

一定距离与驱动单元间隔开,以及/或者,所述限定元件中的至少一个具有至少一个倒角和/或倒圆。其中,驱动单元的未偏转状态是指驱动单元、特别是其中心面平行于切换方向布置的状态。因此,偏转角等于零或为零度角。其中,限定元件中的一个与驱动单元之间的距离在横向上延伸。如果驱动单元发生偏转,则其在横向上的延伸度发生变化。驱动单元的偏转角越大,这个驱动单元在横向上在限定元件之间的延伸度便越大。因此,驱动单元能够一直偏转,直至此驱动单元在其相对的侧上贴靠在限定元件中的一个上或距离为零。据此,驱动单元能够在该与相应限定元件的距离内偏转。

17.如果限定元件中的至少一个额外地或替代性地具有倒角和/或倒圆,则这个倒角和/或倒圆优选布置在所述至少一个限定元件的面向驱动单元的区域上。这样一来,驱动单元便能通过倒角和/或倒圆偏转。其中,所述倒圆还使得驱动单元的偏转更加均匀,因为这个驱动单元在偏转过程中恒定地支撑在倒圆上。

18.此外优选地,所述距离至多为1mm,优选至多为0.5mm。这样便能确保偏转的偏转角较小。由于偏转角较小,触桥在横向上的运动也较小。这样便能可靠地形成连接区域。此外,具有较小偏转角的偏转的优点还在于,驱动单元在其驱动运动中以更高的动态性能进行响应,因为产生的振动减小。

19.同样优选地,所述开关具有至少一个用于平行于切换方向对操纵单元的操纵运动进行直线导引的直线导引装置,其中所述直线导引装置优选具有至少两个在切换方向上相互间隔一定距离的导引区域。借此使得操纵单元沿切换方向直线运动。此举防止操纵单元在其操纵运动中倾斜。亦即,如果使得驱动单元在其驱动运动中偏转,则可借助直线导引装置确保操纵单元的直线操纵运动。

20.同样优选地,所述限定装置和/或所述限定元件中的至少一个是在切换方向上布置在两个相互间隔一定距离的固定触点对之间。如前所述,限定装置和/或限定元件中的至少一个确保触桥与固定触点对中的一个的两个固定触点分别形成各一连接区域。如果限定装置和/或限定元件中的至少一个在切换方向上布置在两个固定触点对之间,则其可类似于两个固定触点对在切换方向上相互间隔一定距离。这样便可确保:既在第一切换位置中在第一固定触点对上,也在第二切换位置中在第二固定触点对上,可靠地形成连接区域。

21.同样优选地,所述限定装置和/或所述限定元件中的至少一个以使得触桥单元可在其驱动运动中在一旁经过的方式构建。所述触桥单元的至少一个触桥在横向上优选越过驱动单元延伸,从而将一个固定触点对中的在横向上相互间隔一定距离的固定触点连接。借此还能确保驱动单元在第一与第二切换位置之间的运动。此外,即使是在限定装置布置在两个固定触点对之间的情况下,借此也能够使得限定元件中的至少一个与驱动单元间隔所述距离。这样便能实现开关的尽可能紧凑的技术方案。

22.同样优选地,所述限定装置和/或所述限定元件中的至少一个布置在开关的壳体上,或者与壳体一体成形。在此,所述壳体容置开关的固定的组成部分,特别是两个固定触点对。如果限定装置和/或限定元件中的至少一个布置在开关的壳体上,则其同样采用固定式构建方案。作为补充或替代方案,操纵单元的直线导引装置可以布置在该壳体上。通过这种技术方案能够实现开关的简单的构造,因为开关的组成部分分别间接地和/或直接地由壳体支承、导引和/或限定。如果限定装置和/或限定元件中的至少一个与壳体一体成形,则该限定装置和/或该至少一个限定元件例如作为突出部和/或隆起整合在壳体中。借此能够

简化制造,因为开关的构件数目有所减少。

23.同样优选地,特别是在接触区域和/或连接区域的区域内,所述固定触点中的至少一个和/或所述至少一个触桥采用弯曲的构建方案。在固定触点和触桥贴靠在彼此上的情况下,固定触点和触桥的相应接触区域形成连接区域。其中,如前所述,连接区域是触桥在相应固定触点上发生贴靠的区域。每个固定触点对的固定触点和所述至少一个触桥均大体沿横向延伸。如果两个固定触点和所述至少一个触桥采用弯曲的构建方案,则其呈v形或者倒v形。如果在从第一切换位置切换至第二切换位置以及/或者从第二切换位置切换至第一切换位置的过程中,使得所述至少一个触桥相对固定触点运动,则在抵接过程中以及/或者在触桥贴靠至固定触点上的过程中,抵靠力作用于相应的接触区域。在固定触点和/或触桥采用弯曲构建方案的情况下,这个抵靠力分别部分地沿切换方向和沿横向起作用。这样便能既沿切换方向,也沿横向将触桥压至固定触点上,从而可靠地形成连接区域。作为补充或替代方案,通过所述至少一个弯曲的固定触点和/或所述至少一个弯曲的触桥增大相互摩擦,从而对连接区域进行清洁,进而实现始终较小的接触电阻。

24.同样优选地,所述至少一个触桥至少局部地具备可挠性。其中,触桥具备一定的可挠性,使得在抵靠至固定触点中的一个上的情况下,作用于连接区域的抵靠力增大。此举能够进一步改善触桥与相应固定触点之间的连接。

25.此外优选地,所述触桥单元具有两个触桥,其中优选在这两个触桥之间设有张紧元件、特别是拉伸弹簧。其中,触桥中的每一个均适于将不同固定触点对的固定触点连接。其中,这两个触桥的接触区域优选相互背离。如果这两个触桥之间设有张紧元件,则该张紧元件优选为预紧的拉伸弹簧,其作为压缩弹簧将两个触桥以背离彼此的方式推开。其中,触桥以一定方式布置在驱动单元内,使得基于张紧元件而将触桥单元撑紧在驱动单元中。此外,通过彼此对应的定心区域,能够避免触桥单元从驱动单元滑出。在此情形下,借助张紧元件将定心区域撑紧。

26.同样优选地,所述至少一个触桥具有至少两个至少部分相互独立的接触边脚和/或接触区域。其中,接触区域是指能够建立从触桥至固定触点中的至少一个的连接区域的区域。在此,接触区域优选布置在接触边脚上。其中,所述接触边脚以能够在固定触点对的两个固定触点之间实现电连接的方式构建。其中,接触边脚的至少部分相互独立的技术方案能够确保一个固定触点对中的两个固定触点之间的至少部分相互独立的连接。为此,所述两个至少部分相互独立的接触区域建立与固定触点对的固定触点中的一个的独立接触。其中,就在一个固定触点对中的不同固定触点上分别形成一个连接区域的接触区域而言,接触边脚将这些接触区域相互电连接。这样一来,在接触边脚中的一者以及/或者接触区域中的一者失灵的情况下,另一接触边脚和/或另一接触区段能够建立连接。

27.同样优选地,所述至少一个触桥具有至少一个绝缘区域,其用于将所述至少部分相互独立的接触边脚和/或接触区域绝缘。其中,所述绝缘区域可以构建为这两个至少部分相互独立的接触边脚和/或接触区域之间的距离。这样便能使至少部分相互独立的接触边脚和/或接触区域相互电绝缘。借此能够实现所述至少一个固定触点对的固定触点之间的冗余连接。此外,通过所述构建为距离的绝缘区域,能够改进触桥的至少局部具备可挠性的技术方案,从而在抵靠至固定触点中的一个上的过程中增大抵靠力。

附图说明

28.本发明的更多优点参阅下文对实施例的描述。其中:

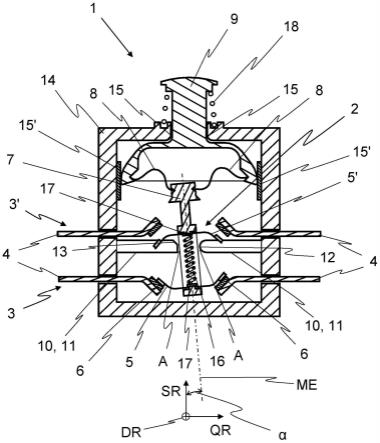

29.图1为根据一个实施例的开关的示意性前视剖视图,其中触桥单元处于第一切换位置中,

30.图2为根据如图1所示的实施例的开关的示意性前视剖视图,其中触桥单元处于第二切换位置中,

31.图3为根据另一实施例的触桥的示意性俯视图,以及

32.图4为根据一个替代性实施例的开关的示意性前视剖视图,其中触桥单元处于第二切换位置中。

具体实施方式

33.图1为根据一个实施例的开关1的示意性前视剖视图,其中触桥单元2处于第一切换位置中。开关1具有在切换方向sr上相互间隔一定距离的第一固定触点对3和第二固定触点对3'。固定触点对3、3'中的每一个均具有两个在横向qr(其横向于切换方向sr延伸)上相互间隔一定距离的固定触点4。在所示实施例中,设于第一切换位置中的触桥单元2通过第一触桥5使第一固定触点对3的两个固定触点4连接。第一触桥5在固定触点4上发生贴靠的区域被称作连接区域6。第二触桥5'在第二切换位置中使第二固定触点对3'的两个固定触点4连接,但在如图1所示的位置中则不形成连接区域6。因此,在在此示出的第一切换位置中,第二触桥5'与第二固定触点对3'不连接。在所示实施例中,触桥5、5'和所有固定触点4均采用弯曲的构建方案。

34.触桥单元2布置在驱动单元7上。为此,驱动单元7具有凹槽,触桥单元2借助张紧元件16在该凹槽中撑紧。张紧元件16在此构建为预紧的压缩弹簧,其将两个触桥5、5'以背离彼此的方式推开。驱动单元7的凹槽和相应的触桥5、5'各自具有对应的定心区域17,用以防止触桥单元2滑出。

35.驱动单元7借助转换元件8与操纵单元9连接。如果从外部对操纵单元9进行操纵,或逆向于切换方向sr按压操纵单元9,则借助转换元件8将操纵单元9的操纵运动转换成驱动单元7的驱动运动。在所示实施例中,转换元件8采用两分式构建方案,并且分别布置在驱动单元7和操纵单元9的凹口中。其中,驱动单元7采用可在横向qr上偏转的构建方案。因此,驱动单元7或驱动单元7的中轴线me与切换方向sr互成的偏转角α会在驱动单元7的运动期间以及/或者随后发生变化。

36.为了在横向qr上对可偏转的驱动单元7进行限定,开关1具有限定装置10。在所示实施例中,限定装置10由两个限定元件11构成,这些限定元件在横向qr上布置在驱动单元7的相对侧上。这样便能在两侧限定驱动单元7的驱动运动。在此,限定元件11中的每一个均以距离a与驱动单元7间隔开。此外,限定元件11中的一个具有倒圆12,并且另一个限定元件11具有倒角13。在替代性实施例中,同样可以使用距离a、倒圆12和/或倒角13的任意组合来限定驱动单元7的可偏转性。在此示出的驱动单元7在第一切换位置中不贴靠在限定元件11中的任何一个上。因此,可设想的是,驱动单元7在运动期间以及/或者在重新运动后以其偏转角α或多或少地或沿负的横向qr偏转。借此,第一触桥5能够形成与固定触点4的各不相同的连接区域6。

37.在此,限定元件11是以一定方式布置在壳体14上,使得触桥单元2能够在其驱动运动中在一旁经过。在此如下实现该可在一旁经过的技术方案:在沿板片方向(blattrichtung)的法向延伸的厚度方向dr上,限定元件11不在开关1的整个厚度范围内延伸。其中,如在此特别是借助第二触桥5'示出的那样,触桥单元2能够至少短暂地在驱动运动期间在厚度方向dr上布置在限定元件11中的至少一个的上方。不同于触桥单元2,驱动单元7能够与限定元件11接触,因此,这个驱动单元在厚度方向dr上越过触桥单元2或至少越过触桥5、5'中的一个延伸。

38.操纵单元9被具有两个在切换方向sr上相互间隔一定距离的导引区域15、15'的直线导引装置直线导引。其中,第一导引区域15构建为位于壳体14上的针对操纵单元9的通孔。借助这个第一导引区域15能够沿横向qr和厚度方向dr对操纵单元9进行导引。为了实现充分的直线导引,在所示实施例中,在壳体14的内腔中在相对侧上形成有第二导引区域15'。其中,第二导引区域15'能够至少在横向qr上对操纵单元9进行导引。因此,借助在此构建的直线导引装置,迫使操纵单元9在其操纵运动中仅平行于切换方向sr运动。

39.如果对操纵单元9进行操纵,且进而在所示实施例中借助操纵力逆向于切换方向sr来按压操纵单元9,则驱动单元7连同布置于其上的触桥单元2从如图1所示的第一切换位置切换至第二切换位置。这个第二切换位置如图2所示。

40.在下文的描述中,为技术方案和/或工作原理相同和/或至少相似的特征使用相同的附图标记。若未再次对这些特征作详细说明,则其技术方案和/或工作原理等同于前文已描述的特征的技术方案和工作原理。

41.图2为根据如图1所示的实施例的开关1的示意性前视剖视图,其中触桥单元2处于第二切换位置中。与图1的不同之处在于,驱动单元7未发生偏转。因此,驱动单元7的中心面me平行于切换方向sr延伸。驱动单元7同样可以类似于图1沿偏转角α进行偏转。

42.为了保持触桥单元2的或驱动单元7的在此示出的第二切换位置,操纵单元9需要保持在被施加以操纵力的状态。在此情形下,复位弹簧18引起对操纵力起反作用的复位力。如果减小操纵力,则操纵单元9因该复位力而沿切换方向sr运动。借助转换元件8使得驱动单元7沿相反的方向且进而逆向于切换方向sr运动。

43.在如图1和图2所示的实施例中,开关1为瞬动开关,因此,借助转换元件8将操纵单元9的操纵运动转换成驱动单元7的骤然的驱动运动。借此,即使在操纵单元9缓慢运动的情况下,也能使得驱动单元7突然从第一切换位置移入第二切换位置,反之亦然。

44.图3为根据另一实施例的触桥5、5'的示意性俯视图,其中触桥5、5'也可以应用在根据图1和图2的实施例中。在所示实施例中,触桥5、5'具有四个部分相互独立的接触边脚19。接触边脚19中的每一个均具有至少一个接触区域20。接触区域20中的每一个均以一定方式构建,使得接触区域20能够如根据图2的实施例那样建立从触桥5'至固定触点4中的一个的连接区域6并且借此将固定触点对3'连接。为了将接触边脚19和接触区域20连接,触桥5、5'在定心区域17的区域内导电连接。

45.可以借助至少一个绝缘区域21来实现接触边脚19的独立技术方案和接触区域20的独立技术方案。在如图3所示的实施例中,绝缘区域21构建为豁口。借助所述豁口,接触边脚19还能相互独立地运动。此外,触桥5、5'特别是因部分相互独立的接触边脚19而具备可挠性。

46.图4为根据一个替代性实施例的开关1的示意性前视剖视图,其中触桥单元2处于第二切换位置中。不同于如图1和图2所示的实施例,开关1在此具有仅一个固定触点对3。此外,触桥单元2仅具有一个用于将固定触点对3的两个固定触点4连接的触桥5。

47.类似于如图2所示的实施例,包含桥式切换单元2的驱动单元7未发生偏转。因此,驱动单元7的中心面me平行于切换方向sr延伸。驱动单元7同样可以类似于图1沿偏转角α进行了偏转。如果借助操纵单元9或转换元件8将驱动单元7送入第一切换位置,则固定触点对3的固定触点4之间的连接断开。其中,驱动单元7以及触桥单元2既可在第一切换位置中也可在第二切换位置中发生偏转。

48.本发明不限于所图示和所说明的实施例。可以采用处于权利要求书范围内的变体,以及将特征加以组合,即便这些特征是在不同的实施例中揭示和描述。

49.附图标记表

[0050]1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

开关

[0051]2ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

触桥单元

[0052]

3,3'

ꢀꢀꢀ

固定触点对

[0053]4ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

固定触点

[0054]

5,5'

ꢀꢀꢀ

触桥

[0055]6ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

连接区域

[0056]7ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

驱动单元

[0057]8ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

转换元件

[0058]9ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

操纵单元

[0059]

10

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

限定装置

[0060]

11

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

限定元件

[0061]

12

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

倒圆

[0062]

13

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

倒角

[0063]

14

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

壳体

[0064]

15,15' 导引区域

[0065]

16

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

张紧元件

[0066]

17

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

定心区域

[0067]

18

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

复位弹簧

[0068]

19

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

接触边脚

[0069]

20

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

接触区域

[0070]

21

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

绝缘区域

[0071]

sr

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

切换方向

[0072]

qr

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

横向

[0073]

dr

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

厚度方向

[0074]

me

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

中心面

[0075]

α

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

偏转角

[0076]aꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

距离

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1