DMOS器件及其形成方法与流程

dmos器件及其形成方法

技术领域

1.本技术涉及半导体制造技术领域,具体涉及一种dmos器件及其形成方法。

背景技术:

2.双扩散金属氧化物半导体场效应管(double-diffused metal-oxide-semiconductor field-effect transistor,dmosfet,本技术中简称为“dmos”)由于具有耐高压、大电流驱动能力和极低功耗等特点,被广泛应用于电源管理电路中。

3.dmos主要有两种类型:垂直双扩散金属氧化物半导体场效应管(vertical double-diffused metal-oxide-semiconductor field-effect transistor,vdmosfet,可简称为“vdmos”)和横向双扩散金属氧化物半导体场效应管(lateral double-diffused metal-oxide-semiconductor field-effect transistor,ldmosfet,本技术中简称为“ldmos”)。对于ldmos器件,导通电阻(specific on-resistance,r

sp

)、击穿电压(brake voltage,bv)以及关态漏电流(off-state leakage current,i

off

)等是衡量其电学性能的重要参数。

4.参考图1,其示出了相关技术中提供的dmos器件的剖面示意图。如图1所示,该dmos器件的栅极104从俯视角度观察为矩形,将该矩形的长所在的方向定义为x轴,将该矩形的宽所在的方向定义为y轴,将俯视角度的观察方向定义为z轴(z轴是衬底101的厚度所在的方向,与该矩形所在的平面垂直)进行描述:衬底101上形成有栅介质层103,栅介质层103上形成有栅极104,栅极104两侧从内向外依次形成有第一侧墙107和第二侧墙207,第二侧墙207的外侧形成有反应阻挡层108,反应阻挡层108覆盖栅极104顶部的部分区域,衬底101上形成有刻蚀阻挡层(从下而上依次包括第一刻蚀阻挡层1121和第二刻蚀阻挡层1122),刻蚀阻挡层上形成有层间介质层(interlayer dielectric,ild)113,层间介质层113中形成有接触通孔(contact,ct)114,接触通孔114的底端与金属硅化物层111接触,其顶端与金属引线115连接;衬底101中形成有第一掺杂区105,第一掺杂区105中形成有第二掺杂区106,第二掺杂区106中形成有第一重掺杂区110和第二重掺杂区1091,第二掺杂区106外的第一掺杂区105中形成有第二重掺杂区1092,其中,金属硅化物层111分别形成于第二掺杂区106、第二重掺杂区1092和栅极104中。

5.如图1所示,相关技术中,通常通过自对准硅化物(salicide)工艺形成金属硅化物的反应阻挡层108作为器件的场板介质层,其利用接触孔114作场板的导电电极。然而,对于要求更高的击穿电压的dmos器件,反应阻挡层108的厚度往往不能满足在提高bv的前提下不影响r

sp

的设计要求,因此,亟待一种具有高击穿电压且不影响其它电学性能的dmos器件。

技术实现要素:

6.本技术提供了一种dmos器件及其形成方法,可以解决相关技术中提供的dmos器件难以在不影响其它电学性能的基础上提高器件的击穿电压的问题。

7.一方面,本技术实施例提供了一种dmos器件的形成方法,包括:

8.提供一衬底,所述衬底上形成有栅介质层,所述栅介质层上形成有栅极,所述栅极和所述栅介质层表面形成有第一氧化层,所述栅极两侧的第一氧化层表面从内向外依次形成有第一氮化层和第二氧化层,所述衬底中形成有第一掺杂区,所述第一掺杂区中形成有第二掺杂区;

9.去除第一目标区域内衬底上的栅介质层和第一氧化层,以及所述第一目标区域内栅极顶部的第一氧化层和栅极一侧的第二氧化层,所述第一目标区域从横向上包括栅极的预定区域,所述栅极一侧的预定区域,以及所述栅极另一侧距离所述栅极预定距离的预定区域;

10.在所述第二掺杂区中以及所述栅极另一侧的第一掺杂区中形成第一重掺杂区;

11.在所述第二掺杂区中形成第二重掺杂区;

12.在所述栅极一侧的第一氮化层表面,以及剩余的第一氧化层表面、所述栅极另一侧的第一氮化层和第二氧化层表面形成反应阻挡层;

13.在所述第一重掺杂区、所述第二重掺杂区以及所述栅极暴露的顶部的预定区域形成金属硅化物层;

14.形成刻蚀停止层,所述刻蚀停止层覆盖所述衬底和所述衬底上形成的结构;

15.在所述刻蚀停止层上形成层间介质层;

16.在所述层间介质层中形成接触孔,所述接触孔的底端分别与金属硅化物层和反应阻挡层接触;

17.在每个所述接触孔的顶端形成金属引线。

18.在一些实施例中,所述第一氮化层的截面为l型。

19.在一些实施例中,所述反应阻挡层包括金属硅化物。

20.在一些实施例中,所述刻蚀停止层从下而上依次包括第三氧化层和第二氮化层。

21.在一些实施例中,所述接触孔包括第一接触孔、第二接触孔、第三接触孔、第四接触孔和第五接触孔,所述金属引线包括第一金属引线、第二金属引线、第三金属引线和第四金属引线;

22.所述第一接触孔的底端和所述第二掺杂区中的金属硅化物层接触,所述第一接触孔的顶端和所述第一金属引线的底端连接;

23.所述第二接触孔的底端和所述栅极顶部的金属硅化物层接触,所述第二接触孔的顶端和所述第二金属引线的底端连接;

24.所述第三接触孔的底端和所述第四接触孔的底端分别和所述栅极另一侧的反应阻挡层的顶部接触,所述第三接触孔的顶端和所述第四接触孔的顶端分别和所述第三金属引线的底端连接;

25.所述第五接触孔的底端和所述栅极另一侧的第一重掺杂区中的金属硅化物层接触,所述第五接触孔的顶端和所述第四金属引线的底端连接。

26.在一些实施例中,所述衬底中还形成有sti结构,所述sti结构环绕所述dmos器件的有源区。

27.另一方面,本技术实施例提供了一种dmos器件,包括:

28.衬底;

29.栅极,所述栅极形成于栅介质层上,所述栅介质层形成于所述衬底上,从俯视角度

观察所述栅介质层的面积大于所述栅极的面积且将所述栅极包覆在内,所述栅极一侧从内向外依次形成有第一氧化层、第一氮化层和反应阻挡层,所述栅极顶部的预定区域、所述栅极另一侧以及所述栅介质层上形成有第一氧化层,所述栅极另一侧的第一氧化层表面从内向外依次形成有第一氮化层和第二氧化层,所述第一氧化层、所述第一氮化层和所述第二氧化层的表面形成有反应阻挡层,所述栅极顶部没有被第一氧化层覆盖的区域中形成有金属硅化物层;

30.所述衬底中形成有第一掺杂区,所述第一掺杂区中形成有第二掺杂区,所述栅极一侧的第二掺杂区中形成有第一重掺杂区和第二重掺杂区,所述栅极另一侧的第一掺杂区中形成有第一重掺杂区,所述第一重掺杂区和所述第二重掺杂区中形成有金属硅化物层;

31.所述衬底和所述衬底上形成的结构上形成有刻蚀阻挡层,所述刻蚀阻挡层上形成有层间介质层,所述层间介质层上形成有金属引线,所述层间介质层中形成有接触孔,所述接触孔的底端分别与金属硅化物层和反应阻挡层接触,所述接触孔的顶端分别与金属引线连接。

32.在一些实施例中,所述第一氮化层的截面为l型。

33.在一些实施例中,所述反应阻挡层包括金属硅化物。

34.在一些实施例中,所述刻蚀停止层从下而上依次包括第三氧化层和第二氮化层。

35.在一些实施例中,所述接触孔包括第一接触孔、第二接触孔、第三接触孔、第四接触孔和第五接触孔,所述金属引线包括第一金属引线、第二金属引线、第三金属引线和第四金属引线;

36.所述第一接触孔的底端和所述第二掺杂区中的金属硅化物层接触,所述第一接触孔的顶端和所述第一金属引线的底端连接;

37.所述第二接触孔的底端和所述栅极顶部的金属硅化物层接触,所述第二接触孔的顶端和所述第二金属引线的底端连接;

38.所述第三接触孔的底端和所述第四接触孔的底端分别和所述栅极另一侧的反应阻挡层的顶部接触,所述第三接触孔的顶端和所述第四接触孔的顶端分别和所述第三金属引线的底端连接;

39.所述第五接触孔的底端和所述栅极另一侧的第一重掺杂区中的金属硅化物层接触,所述第五接触孔的顶端和所述第四金属引线的底端连接。

40.在一些实施例中,所述衬底中还形成有sti结构,所述sti结构环绕所述dmos器件的有源区。

41.本技术技术方案,至少包括如下优点:

42.通过在包含由氮化层构成的侧墙,由反应阻挡层作为场板介质层的dmos器件的制作过程中,不去反应阻挡层下方的氧化层,从而在纵向上增加了场板介质层的厚度,在不影响导通电阻的基础上提高了器件的击穿电压,进而提高了器件的可靠性。

附图说明

43.为了更清楚地说明本技术具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前

提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

44.图1是相关技术中提供的dmos器件的剖面示意图;

45.图2是本技术一个示例性实施例提供的dmos器件的形成方法的流程图;

46.图3至图7是本技术一个示例性实施例提供的dmos器件的形成示意图。

具体实施方式

47.下面将结合附图,对本技术中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在不做出创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。

48.在本技术的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

49.在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电气连接;可以是直接相连,也可通过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的连通,可以是无线连接,也可以是有线连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。

50.此外,下面所描述的本技术不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

51.参考图2,其示出了本技术一个示例性实施例提供的dmos器件的形成方法的流程图,如图2所示,该方法包括:

52.步骤s1,提供一衬底,衬底上形成有栅介质层,栅介质层上形成有栅极,栅极和栅介质层表面形成有第一氧化层,栅极两侧的第一氧化层表面从内向外依次形成有第一氮化层和第二氧化层,衬底中形成有第一掺杂区,第一掺杂区中形成有第二掺杂区。

53.参考图3,其示出了本技术一个示例性实施例提供的dmos器件的形成过程中,形成栅极的侧墙后的剖面示意图。示例性的,如图3所示,该dmos器件的栅极304为立方体,从俯视角度观察为矩形,将该矩形的长所在的方向定义为x轴,将该矩形的宽所在的方向定义为y轴,将俯视角度的观察方向定义为z轴(z轴是衬底301的厚度所在的方向,与该矩形所在的平面垂直)进行描述:

54.衬底301在x轴-y轴构成的平面上可包括为多个有源区(active area,aa),有源区是衬底301上用于形成dmos器件的区域,以下以其中的一个有源区的截面对本技术实施例做示例性说明。

55.衬底301上形成有栅介质层303(其可以是硅氧化物层),栅介质层303上形成有栅极304,栅极304和栅介质层303表面形成有第一氧化层307(其可以是硅氧化物层),栅极304两侧的第一氧化层307表面从内向外依次形成有第一氮化层407(其可以是硅氮化物层)和第二氧化层507(其可以是硅氧化物层),衬底301中形成有第一掺杂区305,第一掺杂区305

中形成有第二掺杂区306。

56.其中,栅介质层303覆盖衬底301的表面(该表面为形成器件的结构的一面);第一掺杂区305中掺入的杂质为第一类型的杂质,第二掺杂区306中掺入的杂质为第二类型的杂质;第一氮化层407的截面为l型。在一些实施例中,衬底301中还形成有浅槽隔离(shallow trench isolation,sti)结构302,sti结构302从俯视角度观察其环绕dmos器件的有源区(图3中只示出了sti结构302的一侧截面);在一些实施例中,衬底301可以是硅衬底,也可以是外延层,其掺入的杂质为第二类型的杂质。

57.示例性的,在步骤301之前,还包括:

58.步骤s3001:在衬底301中形成sti结构302。

59.步骤s3002:在衬底301上形成栅介质层303。

60.示例性的,可通过热氧化(thermal oxidation)工艺在衬底301上生成硅氮化物形成栅介质层303。

61.步骤s3003,在衬底301中形成第一掺杂区305。

62.示例性的,可通过离子注入形成第一掺杂区305,第一掺杂区305又可以成为“漂移区(drift)”。

63.步骤s3004,在栅介质层303上形成多晶硅层。

64.可通过化学气相沉积(chemical vapor deposition,cvd)工艺(例如,等离子体增强化学气相沉积(plasma enhanced chemical vapor deposition,pe cvd)工艺)在栅介质层303上沉积多晶硅形成多晶硅层。

65.步骤s3005,去除栅极304所对应的区域以外其它区域的多晶硅层,形成栅极304。

66.步骤s3006,在栅极304一侧的衬底301中形成第二掺杂区306。

67.步骤s3005和步骤s3006包括但不限于:通过光刻工艺覆盖光阻,使漏极对应的区域(漏极对应的区域位于栅极304另一侧)暴露;进行刻蚀,去除暴露区域的多晶硅层;去除光阻;通过光刻工艺覆盖光阻,使源极对应的区域(源极对应的区域位于栅极304一侧)暴露;进行刻蚀,去除暴露区域的多晶硅层;进行离子注入,在栅极304一侧的第一掺杂区305中形成第二掺杂区306;去除光阻。其中,可用过灰化(ashing)工艺去除光阻,第二掺杂区306又可以称为“体区(body)”。

68.步骤s3007,依次形成第一氧化层307、第一氮化层407和第二氧化层507。

69.可通过cvd工艺(例如,可通过高密度等离子体化学气相沉积(high density plasma chemical vapor deposition,hdp cvd)工艺和/或次常压化学气相沉积(sub atmospheric pressure chemical vapor deposition,sa cvd)工艺)沉积硅氧化物形成第一氧化层307,通过cvd工艺(例如,pe cvd工艺)在第一氧化层307上沉积硅氮化物形成第一氮化层407,通过cvd工艺(例如,sa cvd工艺和/或pe cvd工艺)在第一氮化层407上沉积硅氧化物形成第二氧化层507。

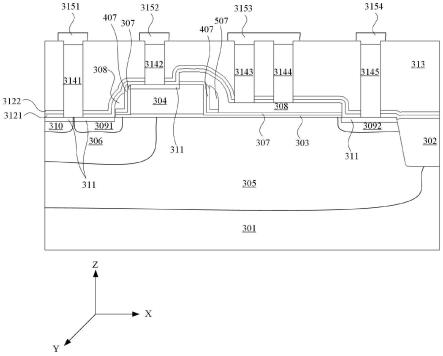

70.步骤s3008,去除衬底301上方和栅极304上方的第一氮化层407和第二氧化层507。

71.示例性的,可通过各向异性刻蚀工艺去除垂直方向(z轴方向)的第二氧化层507,以剩余的第二氧化层507为掩模对第一氮化层407进行刻蚀,去除垂直方向的第一氮化层407,剩余的第一氮化层407的截面为l型。

72.步骤s2,去除第一目标区域内衬底上的栅介质层和第一氧化层,以及第一目标区

域内栅极顶部的第一氧化层和栅极一侧的第二氧化层,第一目标区域从横向上包括栅极的预定区域,栅极一侧的预定区域,以及栅极另一侧距离栅极预定距离的预定区域。

73.步骤s3,在第二掺杂区中以及栅极另一侧的第一掺杂区中形成第一重掺杂区。

74.参考图4,其示出了其示出了本技术一个示例性实施例提供的dmos器件的形成过程中,对第一目标区域内的介质层进行去除且形成第一重掺杂区的剖面示意图。示例性的,如图4所示,步骤s2和步骤s3包括但不限于:通过光刻工艺覆盖光阻502,使第一目标区域暴露(如图4所示,从横向(x轴所在的方向)上,第一目标区域包括三个部分,一个包含了栅极304的预定区域,一个是位于栅极304一侧的预定区域,一个是位于栅极304的另一侧,且距离栅极304预定距离的预定区域);进行刻蚀,去除第一目标区域内衬底301上的栅介质层303和第一氧化层307,以及第一目标区域内栅极304顶部的第一氧化层307和栅极304一侧的第二氧化层507;进行离子注入,在第二掺杂区306中以及栅极304另一侧的第一掺杂区305分别形成第一重掺杂区3091和第一重掺杂区3092;去除光阻(可通过灰化工艺去除)。其中,第一重掺杂区3091、3092中掺入的杂质为第一类型的杂质。

75.需要注意的是,步骤s2和步骤s3之后,栅极304另一侧的第二氧化层507被保留,且剩余的第一氧化层307形成覆盖栅极304顶部预定区域和另一侧截面为z型的薄膜层,且栅极304另一侧的衬底301上保留有栅介质层303和第一氧化层307。

76.步骤s4,在第二掺杂区中形成第二重掺杂区。

77.参考图5,其示出了本技术一个示例性实施例提供的dmos器件的形成过程中,在第二掺杂区中形成第二重掺杂区的剖面示意图。示例性,如图5所示,可通过光刻工艺覆盖光阻502,暴露出第二目标区域(第二目标区域是位于栅极304一侧,且距离栅极304预定距离的预定区域);进行刻蚀,去除第二目标区域内衬底301上的栅介质层303和第一氧化层307;进行离子注入,在第二掺杂区306中形成第二重掺杂区310。其中,第二重掺杂区310中掺入的杂质为第二类型的杂质,第一重掺杂区3091、3092,以及第二重掺杂区310中掺入的杂质浓度大于第一掺杂区305和第二掺杂区306中掺入的杂质浓度。

78.步骤s5,在栅极一侧的第一氮化层表面,以及剩余的第一氧化层表面、栅极另一侧的第一氮化层和第二氧化层表面形成反应阻挡层。

79.参考图6,其示出了其示出了本技术一个示例性实施例提供的dmos器件的形成过程中,在栅极一侧的第一氮化层表面,以及剩余的第一氧化层表面、栅极另一侧的第一氮化层和第二氧化层表面形成反应阻挡层的剖面示意图。示例性的,如图6所示,反应阻挡层308为氧化层(其可以是硅氧化物(例如,二氧化硅(sio2))层),用于选择性阻止金属硅化反应,反应阻挡层308覆盖衬底301和其上形成的结构,通过光刻工艺覆盖光阻502,暴露出第一目标区域,刻蚀去除第一目标区域的反应阻挡层308,去除光阻(可通过灰化工艺去除)。剩余的反应阻挡层308形成于z型薄膜层上,由于z型薄膜层的存在,提高了场氧层的厚度。

80.步骤s6,在第一重掺杂区、第二重掺杂区以及栅极暴露的顶部的预定区域形成金属硅化物层。

81.步骤s7,形成刻蚀停止层,刻蚀停止层覆盖衬底和衬底上形成的结构。

82.步骤s8,在刻蚀停止层上形成层间介质层。

83.步骤s9,在层间介质层中形成接触孔,接触孔的底端分别与金属硅化物层和反应阻挡层接触。

84.步骤s10,在每个接触孔的顶端形成金属引线。

85.参考图7,其示出了本技术一个示例性实施例提供的dmos器件的形成过程中,形成的dmos器件的剖面示意图。示例性的,如图7所示:

86.步骤s6包括但不限于:通过光刻工艺覆盖光阻,暴露出金属硅化物层311对应的区域(其包括四个部分,第一部分在第二重掺杂区310表面,第二部分在第一重掺杂区3091表面,第三部分在栅极304暴露的顶部的预定区域,第四部分在第一重掺杂区3092表面);形成金属层,金属层与暴露的衬底301和栅极304的表面通过热处理反应形成金属硅化物层311;刻蚀去除未发生反应的剩余的金属层。

87.在一些实施例中,刻蚀停止层从下而上依次包括第三氧化层3121和第二氮化层3122,步骤s7包括但不限于:通过cvd工艺(例如,sa cvd工艺和/或pe cvd工艺)沉积硅氧化物形成第三氧化层3121,通过cvd工艺(例如,pe cvd工艺)沉积硅氮化物形成第二氮化层3122。

88.层间介质层313包括高介电常数材料(介电常数k大于4的材料,例如,其可以是硅氧化物),步骤s8包括但不限于:通过cvd工艺(例如,sa cvd工艺和/或pe cvd工艺)在刻蚀停止层上沉积硅氧化物形成层间介质层313;对层间介质层313进行平坦化处理(例如,可通过化学机械平坦化(chemical mechanical planarization,cmp)工艺进行平坦化处理)。

89.在一些实施例中,接触孔包括第一接触孔3141、第二接触孔3142、第三接触孔3143、第四接触孔3144和第五接触孔3145,金属引线包括第一金属引线3151、第二金属引线3152、第三金属引线3153和第四金属引线3154;第一接触孔3141的底端和第二掺杂区306中的金属硅化物311接触,第一接触孔3141的顶端和第一金属引线3151的底端连接;第二接触孔3142的底端和栅极304顶部的金属硅化物层311接触,第二接触孔3142的顶端和第二金属引线3152的底端连接;第三接触孔3143的底端和第四接触孔3144的底端分别和栅极304另一侧的反应阻挡层308的顶部接触,第三接触孔3143的顶端和第四接触孔3144的顶端分别和第三金属引线3153的底端连接;第五接触孔3145的底端和栅极304另一侧的第一重掺杂区3092中的金属硅化物层311接触,第五接触孔3145的顶端和第四金属引线3154的底端连接。

90.步骤s9和步骤s10包括但不限于:通过光刻工艺覆盖光阻,暴露出接触孔对应的区域;进行刻蚀,直至金属硅化物层311暴露;去除光阻;形成接触孔金属层;进行平坦化处理(可通过cmp工艺进行平坦化处理),直至接触孔外的层间介质层313暴露,形成接触孔(包括第一接触孔3141、第二接触孔3142、第三接触孔3143、第四接触孔3144和第五接触孔3145);形成金属层;通过光刻工艺覆盖光阻,暴露出除金属引线对应的区域以外的其它区域;刻蚀去除其它区域的金属层;去除光阻。

91.若接触孔金属层和金属层包括钨(w),可采用cvd工艺沉积钨形成触孔金属层和金属层;若触孔金属层和金属层包括铝(al),可采用物理气相沉积(physical vapor deposition,pvd)工艺沉积铝形成触孔金属层和金属层;若触孔金属层和金属层包括铜(cu),可采用电镀工艺电镀铜形成触孔金属层和金属层。其中,接触孔和金属引线的金属选择搭配可以是:接触孔为铜层,金属引线为铜层;接触孔为钨层,金属引线为铝层。

92.综上所述,本技术实施例中,通过在包含由氮化层构成的侧墙,由反应阻挡层作为场板介质层的dmos器件的制作过程中,不去反应阻挡层下方的氧化层,从而在纵向上增加

了场板介质层的厚度,在不影响导通电阻的基础上提高了器件的击穿电压,进而提高了器件的可靠性。

93.参考图7,其示出了本技术一个示例性实施例提供的dmos器件的剖面示意图,该器件可通过上述方法形成,该器件包括:

94.衬底301。

95.栅极304,其形成于栅介质层303上,栅介质层303形成于衬底301上,从俯视角度观察栅介质层303的面积大于栅极304的面积且将栅极304包覆在内,栅极304一侧从内向外依次形成有第一氧化层307、第一氮化层407和反应阻挡层308,栅极304顶部的预定区域、栅极304另一侧以及栅介质层303上形成有第一氧化层307,栅极304另一侧的第一氧化层307表面从内向外依次形成有第一氮化层407和第二氧化层507,第一氧化层307、第一氮化层407和第二氧化层507的表面形成有反应阻挡层308,栅极304顶部没有被第一氧化层307覆盖的区域中形成有金属硅化物层311。

96.衬底301中形成有第一掺杂区305,第一掺杂区305中形成有第二掺杂区306,栅极304一侧的第二掺杂区306中形成有第一重掺杂区3091和第二重掺杂区310,栅极304另一侧的第一掺杂区305中形成有第一重掺杂区3092,第一重掺杂区3091、3092和第二重掺杂区310中形成有金属硅化物层311。

97.衬底301其上形成的结构上形成有刻蚀阻挡层,刻蚀阻挡层上形成有层间介质层313,层间介质层313上形成有金属引线,层间介质层313中形成有接触孔,接触孔的底端分别与金属硅化物层311和反应阻挡层308接触,接触孔的顶端分别与金属引线连接。

98.其中,第一氮化层407的截面为l型;反应阻挡层308为氧化硅层;第一掺杂区305、第一重掺杂区3091、3092中掺入的杂质为第一类型的杂质,衬底301、第二掺杂区306、第二重掺杂区310中掺入的杂质为第二类型的杂质。

99.在一些实施例中,接触孔包括第一接触孔3141、第二接触孔3142、第三接触孔3143、第四接触孔3144和第五接触孔3145,金属引线包括第一金属引线3151、第二金属引线3152、第三金属引线3153和第四金属引线3154;第一接触孔3141的底端和第二掺杂区306中的金属硅化物311接触,第一接触孔3141的顶端和第一金属引线3151的底端连接;第二接触孔3142的底端和栅极304顶部的金属硅化物层311接触,第二接触孔3142的顶端和第二金属引线3152的底端连接;第三接触孔3143的底端和第四接触孔3144的底端分别和栅极304另一侧的反应阻挡层308的顶部接触,第三接触孔3143的顶端和第四接触孔3144的顶端分别和第三金属引线3153的底端连接;第五接触孔3145的底端和栅极304另一侧的第一重掺杂区3092中的金属硅化物层311接触,第五接触孔3145的顶端和第四金属引线3154的底端连接。

100.本技术实施例中,当第一类型的杂质为n(negative)型杂质时,第二类型的杂质为p(positive)型杂质;当第一类型的杂质为p型杂质时,第二类型的杂质为n型杂质。

101.显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本技术创造的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1