一种封装结构、其封装方法、板级架构及电子设备与流程

本技术涉及半导体封装,尤其涉及一种封装结构、其封装方法、板级架构及电子设备。

背景技术:

1、随着集成电路技术的不断发展,电子产品越来越向小型化、智能化、高性能以及高可靠性方向发展。而集成电路封装不仅直接影响着集成电路、电子模块乃至整机的性能,而且还制约着整个电子系统的小型化、低成本和可靠性。在集成电路晶片尺寸逐步缩小,集成度不断提高的情况下,业界对集成电路封装技术提出了越来越高的要求。

2、其中,将封装进行堆叠的封装堆叠封装(package on package,pop)技术已经成为业界的首选之一。pop技术虽然可以降低产品的水平投影面积,但是由于是将封装在高度方向上直接进行堆叠,因此在高度方向上不能实现高密度的堆叠。

技术实现思路

1、本技术提供一种封装结构、其封装方法、板级架构及电子设备,用于降低封装结构的成本。

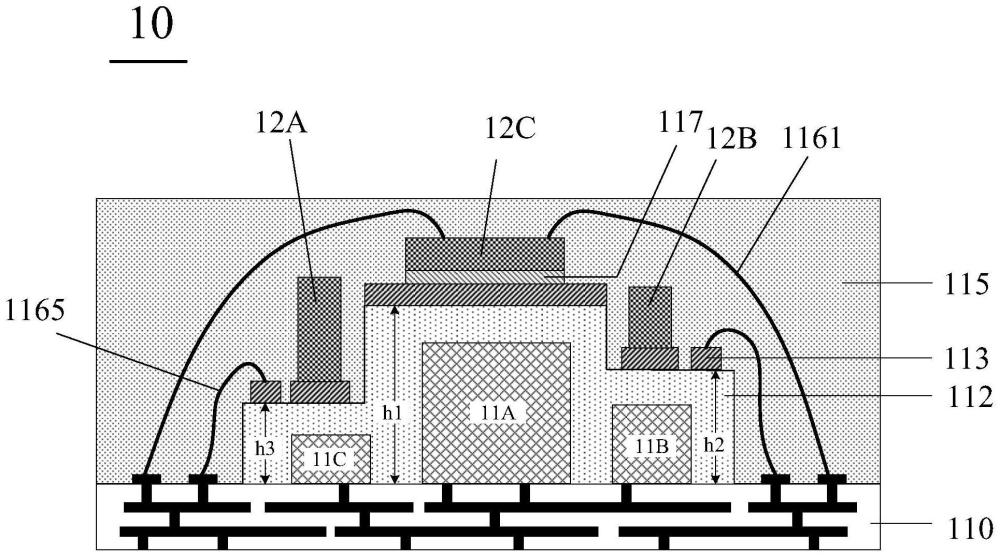

2、第一方面,本技术实施例提供的一种封装结构,该封装结构主要包括基板、多个第一元器件、第一塑封层、第一金属布线层、多个第二元器件和第二塑封层。其中,多个第一元器件设置在基板上,且多个第一元器件包括第一高度元器件和第二高度元器件,第一高度元器件的高度大于第二高度元器件的高度,且第一高度元器件与第二高度元器件的高度差大于或等于第一预设值,第一预设值大于0;第一塑封层位于基板面向多个第一元器件一侧、且用于塑封多个第一元器件,且第一高度元器件上方的第一塑封层的上表面相对基板上表面的高度大于第二高度元器件上方的第一塑封层的上表面相对基板上表面的高度,即第一塑封层的上表面不是一个平面,第一塑封层的高度是根据其下方的第一元器件的高度设置的。第一金属布线层位于第一塑封层上;多个第二元器件位于金属布线层上,且与基板电连接;第二塑封层位于基板面向多个第一元器件一侧、且用于塑封多个第二元器件、第一金属布线层以及第一塑封层。

3、本技术提供的封装结构,第一塑封层的高度根据第一元器件的高度进行设置,可以节约封装结构在高度方向的空间,从而有利于提高封装结构在高度方向上的堆叠密度。并且,在第一塑封层上方设置第一金属布线层,位于第二塑封层上方的第二元器件设置在第一金属布线层上与基板电连接,从而相比现有的封装结构,可以节省一个基板,因此可以降低成本。另外,本技术将第二元器件设置在第一金属布线层上,利用第一金属布线层可以起到良好的散热效果。

4、需要说明的是,本技术中元器件例如第一元器件、第二元器件以及第三元器件的高度是指该元器件下表面(即面向基板一侧的表面)至该元器件上表面(远离基板一侧的表面)之间的高度,塑封层例如第一塑封层、第二塑封层以及第三塑封层的高度则是指该塑封层上表面相对基板上表面的高度,第二元器件的参考高度则是指该第二元器件的上表面相对基板上表面的高度,基板上表面是指基板面向第一元器件一侧的表面。

5、还需要说明的是,本技术中第一高度元器件和第二高度元器件泛指多个第一元器件中高度差异大于或等于该第一预设值的任意两个第一元器件。例如多个第一元器件为第一元器件a,第一元器件b和第一元器件c,第一元器件a的高度大于第一元器件b的高度,第一元器件b的高度大于第一元器件c的高度。在一种实施例中,例如第一元器件a与第一元器件b的高度差大于该第一预设值,第一元器件b与第一元器件c的高度差大于该第一预设值,第一元器件a与第一元器件c的高度差大于该第一预设值。对于第一元器件a和第一元器件b,第一元器件a为第一高度元器件,第一元器件b为第二高度元器件,第一元器件a上方第一塑封层的高度大于第一元器件b上方第一塑封层的高度。对于第一元器件b和第一元器件c,第一元器件b为第一高度元器件,第一元器件c为第二高度元器件,第一元器件b上方第一塑封层的高度大于第一元器件c上方第一塑封层的高度。对于第一元器件a和第一元器件c,第一元器件a为第一高度元器件,第一元器件c为第二高度元器件,第一元器件a上方第一塑封层的高度大于第一元器件c上方第一塑封层的高度。在另一种实施例中,例如第一元器件a与第一元器件b的高度差大于该第一预设值,第一元器件b与第一元器件c的高度差小于该第一预设值,第一元器件a与第一元器件c的高度差大于该第一预设值。对于第一元器件a和第一元器件b,第一元器件a为第一高度元器件,第一元器件b为第二高度元器件,第一元器件a上方第一塑封层的高度大于第一元器件b上方第一塑封层的高度。对于第一元器件a和第一元器件c,第一元器件a为第一高度元器件,第一元器件c为第二高度元器件,第一元器件a上方第一塑封层的高度大于第一元器件c上方第一塑封层的高度。对于第一元器件b和第一元器件c,由于二者高度差小于该第一预设值,可以将第一元器件b上方第一塑封层的高度与第一元器件c上方第一塑封层的高度设置为相同。

6、即在本技术中,当任意两个第一元器件的高度差较大时,为了节省高度方向的空间,可以将高度较高的第一元器件上方的第一塑封层的高度设置为较高,将高度较低的第一元器件上方的第一塑封层的高度设置为较低。当任意两个第一元器件的高度差较小时,例如高度差异小于第一预设值时,为了降低第一塑封层的工艺难度,则可以将高度差异小于第一预设值的第一元器件上方的第一塑封层的高度设置为相同。

7、在具体实施时,第一预设值可以根据实际产品进行设定,例如,第一预设值可以设计为0.5mm,在此不作限定。

8、进一步地,在具体实施时,考虑到第一塑封层的制作工艺,第一塑封层一般设置为具有两个高度。

9、示例性,在本技术中,可以将高度降低的第一元器件设置在高度较高的第一元器件的周围,即高度较高的第一元器件设置在靠近基板中心的区域,高度较低的第一元器件围绕高度较高的第一元器件设置。

10、本技术对第一金属布线层的材料不作限定,例如可以为金、银、铜、铂、锡、钨、铝、钯、镍等中至少一种。

11、在本技术中,第二元器件可以通过引线键合(wire bonding,wb)方式与基板实现电连接。其中,引线键合方式是指使用金属引线,利用热压、超声波或热超声波实现金属引线与其它导电体的电连接的方式。金属引线通常可以由铝、铜、银或金形成,金属引线的线径可以是几微米到数百微米,在此不作限定。

12、示例性,当第二元器件为有源器件时,有源器件通过引线键合方式与基板实现电连接的方式可以有以下三种方式:

13、第一种方式,有源器件通过第一金属引线与基板实现电连接。这种情况一般针对有源器件正装时,即有源器件的有源面位于远离该第一金属布线层一侧时,第一金属引线的一端与有源器件的有源面键合(即电连接),第一金属引线的另一端与基板键合,从而有源器件直接通过第一金属引线与基板实现电连接。

14、第二种方式,有源器件与第一金属布线层电连接,第一金属布线层通过第二金属引线与基板电连接,有源器件依次通过第一金属布线层、第二金属引线与基板实现电连接。这种情况一般是针对有源器件倒装时,即有源器件的有源面位于面向该第一金属布线层一侧时,有源器件与第一金属布线层通过焊接电连接,第一金属布线层再与第二金属引线的一端键合,第二金属引线的另一端与基板键合,从而有源器件依次通过第一金属布线层、第二金属引线与基板实现电连接。

15、第三种方式,有源器件通过第三金属引线与第一金属布线层电连接,第一金属布线层通过第四金属引线与基板电连接,有源器件依次通过第三金属引线、第一金属布线层、第四金属引线与基板实现电连接。这种情况一般针对有源器件正装时,有源器件与第三金属引线的一端键合,第三金属引线的另一端与第一金属布线层键合,然后第一金属布线层再与第四金属引线的一端键合,第四金属引线的另一端再与基板键合,从而有源器件依次通过第三金属引线、第一金属布线层、第四金属引线与基板实现电连接。

16、示例性的,当第二元器件为无源器件时,无源器件与第一金属布线层电连接,然后第一金属布线层再通过第五金属引线与基板电连接,从而无源器件依次通过第一金属布线层、第五金属引线与基板实现电连接。

17、示例性的,在本技术中,位于第一塑封层的不同高度处的第一金属布线层可以通过第六金属引线实现电连接。例如位于较高的高度处的第一塑封层上方的第二元器件与位于该第二元器件下方的第一金属布线层电连接,位于该第二元器件下方的第一金属布线层通过第六金属引线与位于较低的高度处的第一塑封层上方的第一金属布线层电连接,然后位于较低的高度处的第一塑封层上方的第一金属布线层再通过金属引线与基板电连接。

18、在另一种实施例中,还可以在第一塑封层的侧壁设置金属走线,从而位于第一塑封层的不同高度处的第一金属布线层可以通过该金属走线实现电连接。例如位于较高的高度处的第一塑封层上方的第二元器件与位于该第二元器件下方的第一金属布线层电连接,位于该第二元器件下方的第一金属布线层通过金属走线与位于较低的高度处的第一塑封层上方的第一金属布线层电连接,然后位于较低的高度处的第一塑封层上方的第一金属布线层再通过金属引线与基板电连接。

19、在本技术中,当设置在第一金属布线层上的多个第二元器件的高度不完全相同时,为了尽可能的节约封装结构在高度方向的空间,可以遵循高的第一塑封层上设置高度较低的第二元器件,低的第一塑封层上设置高度较高的第二元器件的原则进行设计。但是具体设置时也需要根据第二元器件自身的面积、第一塑封层的面积进行调整。

20、进一步地,在本技术中,多个第二元器件包括第三高度元器件和第四高度元器件,第三高度元器件的高度大于第四高度元器件的高度,且第三高度元器件与第四高度元器件的高度差大于或等于第二预设值,第二预设值大于0;第四高度元器件下方的第一塑封层的高度大于第三高度元器件下方的第一塑封层的高度。即第二元器件根据自身高度以及其下方第一塑封层的高度进行合理设置,从而尽可能提高封装结构高度方向的器件堆叠密度。

21、需要说明的是,本技术中第三高度元器件和第四高度元器件泛指多个第二元器件中高度差异大于或等于该第二预设值的任意两个第二元器件。例如多个第二元器件为第二元器件a,第二元器件b和第二元器件c,第二元器件a的高度大于第二元器件b的高度,第二元器件b的高度大于第二元器件c的高度。在一种实施例中,例如第二元器件a与第二元器件b的高度差大于该第二预设值,第二元器件b与第二元器件c的高度差大于该第二预设值,第二元器件a与第二元器件c的高度差大于该第二预设值。对于第二元器件a和第二元器件b,第二元器件a为第三高度元器件,第二元器件b为第四高度元器件,第二元器件a下方第一塑封层的高度小于第二元器件b下方第一塑封层的高度。对于第二元器件b和第二元器件c,第二元器件b为第三高度元器件,第二元器件c为第四高度元器件,第二元器件b下方第一塑封层的高度小于第二元器件c下方第一塑封层的高度。对于第二元器件a和第二元器件c,第二元器件a为第三高度元器件,第二元器件c为第四高度元器件,第二元器件a下方第一塑封层的高度小于第二元器件c下方第一塑封层的高度。在另一种实施例中,例如第二元器件a与第二元器件b的高度差小于该第二预设值,第二元器件b与第二元器件c的高度差大于该第二预设值,第二元器件a与第二元器件c的高度差大于该第二预设值。对于第二元器件a和第二元器件b,由于二者高度差小于该第二预设值,第二元器件a下方第一塑封层的高度等于第二元器件b下方第一塑封层的高度。对于第二元器件a和第二元器件c,第二元器件a为第三高度元器件,第二元器件c为第四高度元器件,第二元器件a下方第一塑封层的高度小于第二元器件c下方第一塑封层的高度。对于第二元器件b和第二元器件c,第二元器件b为第三高度元器件,第二元器件c为第四高度元器件,第二元器件b下方第一塑封层的高度小于第二元器件c下方第一塑封层的高度。

22、即在本技术中,当任意两个第二元器件的高度差较大时,为了节省高度方向的空间,可以将高度较高的第二元器件设置在高度较低的第一塑封层上方,将高度较低的第二元器件设置在高度较高的第一塑封层上方。当不同的第二元器件的高度差较小时,例如高度差异小于第二预设值,即对于高度差异小于第二预设值的第二元器件,可以设置在高度相同的第一塑封层上。

23、在具体实施时,第二预设值可以根据实际产品进行设定,例如,第二预设值可以设计为0.5mm,在此不作限定。

24、在本技术中,为了进一步节省封装结构在高度方向的空间,第二塑封层的高度也可以根据其下方覆盖的第二元器件上表面相对基板上表面的高度进行设置。示例性的,以第二元器件上表面相对基板上表面的高度为第二元器件的参考高度,多个第二元器件中包括第一参考高度元器件和第二参考高度元器件,第一参考高度元器件的参考高度大于第二参考高度元器件的参考高度,且第一参考高度元器件的参考高度与第二参考高度元器件的参考高度的高度差大于或等于第三预设值,该第三预设值大于0;第一参考高度元器件上方的第二塑封层的上表面相对基板上表面的高度大于第二参考高度元器件上方的第二塑封层的上表面相对基板上表面的高度。

25、还需要说明的是,本技术中第一参考高度元器件和第二参考高度元器件泛指多个第二元器件中参考高度差异大于或等于该第三预设值的任意两个第二元器件。例如多个第二元器件为第二元器件d,第二元器件e和第二元器件f,第二元器件d的参考高度大于第二元器件e的参考高度,第二元器件e的参考高度大于第二元器件f的参考高度。在一种实施例中,例如第二元器件d与第二元器件e的参考高度差大于该第三预设值,第二元器件e与第二元器件f的参考高度差大于该第三预设值,第二元器件d与第二元器件f的参考高度差大于该第三预设值。对于第二元器件d和第二元器件e,第二元器件d为第一参考高度元器件,第二元器件e为第二参考高度元器件,第二元器件d上方第二塑封层的参考高度大于第二元器件e上方第二塑封层的参考高度。对于第二元器件e和第二元器件f,第二元器件e为第一参考高度元器件,第二元器件f为第二参考高度元器件,第二元器件e上方第二塑封层的参考高度大于第二元器件f上方第二塑封层的参考高度。对于第二元器件d和第二元器件f,第二元器件d为第一参考高度元器件,第二元器件f为第二参考高度元器件,第二元器件d上方第二塑封层的参考高度大于第二元器件f上方第二塑封层的参考高度。在另一种实施例中,例如第二元器件d与第二元器件e的参考高度差大于该第三预设值,第二元器件e与第二元器件f的参考高度差小于该第三预设值,第二元器件d与第二元器件f的参考高度差大于该第三预设值。对于第二元器件d和第二元器件e,第二元器件d为第一参考高度元器件,第二元器件e为第二参考高度元器件,第二元器件d上方第二塑封层的高度大于第二元器件e上方第二塑封层的高度。对于第二元器件d和第二元器件f,第二元器件d为第一参考高度元器件,第二元器件f为第二参考高度元器件,第二元器件d上方第二塑封层的高度大于第二元器件f上方第二塑封层的高度。对于第二元器件e和第二元器件f,由于二者参考高度差小于该第三预设值,可以将第二元器件e上方第二塑封层的高度与第二元器件f上方第二塑封层的高度设置为相同。

26、即在本技术中,当任意两个第二元器件的参考高度差较大时,为了节省高度方向的空间,可以将参考高度较高的第二元器件上方的第二塑封层的高度设置为较高,将参考高度较低的第二元器件上方的第二塑封层的高度设置为较低。当任意两个第二元器件的参考高度的高度差较小时,例如参考高度的高度差异小于第三预设值时,为了降低第二塑封层的工艺难度,则可以将参考高度的高度差异小于第三预设值的第二元器件上方的第二塑封层的高度设置为相同。

27、在具体实施时,第三预设值可以根据实际产品进行设定,例如,第三预设值可以设计为0.5mm,在此不作限定。

28、进一步地,在具体实施时,考虑到第二塑封层的制作工艺,第二塑封层一般设置为具有两个高度。

29、需要说明的是,本技术中,第一预设值、第二预设值和第三预设值这三个值是彼此独立的三个值,这三个值的设置具体可以根据实际产品需求进行设置。在具体实施时,这三个值可以彼此相等,也可以彼此不相等,在此不作限定。

30、示例性的,在封装结构中还可以包括被塑封于第一塑封层内的铜柱,铜柱分别与基板和第一金属布线层电连接;第二元器件与第一金属布线层电连接,第二元器件依次通过第一金属布线层、铜柱与基板实现电连接。

31、考虑到设置铜柱需要进行研磨工艺才能露出铜柱,铜柱一般只能设置在高度最高的第一塑封层的下方,如果在高度较低的第一塑封层下方设置铜柱,为了露出铜柱,需要对高度较低的第一塑封层的进行研磨,工艺上很难实现。

32、示例性的,对于位于最高高度处的第一塑封层上的第二元器件,第二元器件可以依次通过第一金属布线层、铜柱与基板实现电连接,对于位于高度较低处的第一塑封层上的第二元器件和第二元器件,第二元器件和第二元器件分别可以依次通过第一金属布线层、第六金属引线、第一金属布线层、铜柱与基板实现电连接。这样虽然增加了铜柱的设置,但是减少了一些金属引线的设置,由于金属引线一般为弧形,需要较大的空间,因此该实施例可以减小封装结构的水平投影面积。

33、示例性的,封装结构中还可以包括位于第二塑封层上的第二金属布线层,位于第二金属布线层上的多个第三元器件,以及用于塑封多个第三元器件、第二金属布线层和第二塑封层的第三塑封层。

34、本技术对第二金属布线层的材料不作限定,例如可以为金、银、铜、铂、锡、钨、铝、钯、镍等中至少一种。

35、在本技术中,第三元器件可以通过引线键合方式与基板实现电连接。

36、示例性,当第三元器件为有源器件时,有源器件通过引线键合方式与基板实现电连接的方式可以有以下三种方式:

37、第一种方式,有源器件通过第七金属引线与基板实现电连接。

38、第二种方式,有源器件与第二金属布线层电连接,第二金属布线层通过第八金属引线与基板电连接,有源器件依次通过第二金属布线层、第八金属引线与基板实现电连接。

39、第三种方式,有源器件通过第九金属引线与第二金属布线层电连接,第二金属布线层通过第十金属引线与基板电连接,有源器件依次通过第九金属引线、第二金属布线层、第十金属引线与基板实现电连接。

40、示例性的,当第三元器件为无源器件时,无源器件与第二金属布线层电连接,第二金属布线层通过第十一金属引线与基板电连接,无源器件依次通过第二金属布线层、第十一金属引线与基板实现电连接。

41、示例性的,位于第二塑封层的不同高度处的第二金属布线层可以通过金属引线实现电连接。或者,还可以在第二塑封层的侧壁设置金属走线,从而位于第二塑封层的不同高度处的第二金属布线层可以通过该金属走线实现电连接。

42、第二方面,本技术实施例还提供了一种板级架构,包括电路板、散热结构和如第一方面或第一方面的各种实施方式的封装结构。封装结构位于电路板上且与电路板电连接,散热结构用于对封装结构进行散热。由于该板级架构解决问题的原理与前述一种封装结构相似,因此该板级架构的实施可以参见前述封装结构的实施,重复之处不再赘述。

43、第三方面,本技术实施例还提供了一种电子设备,该电子设备包括壳体和设置在该壳体内的如第一方面或第一方面的各种实施方式的封装结构,或者,该电子设备包括壳体和设置在该壳体内的如第二方面的板级架构。由于该电子设备解决问题的原理与前述一种封装结构相似,因此该电子设备的实施可以参见前述封装结构的实施,重复之处不再赘述。

44、第四方面,本技术实施例还提供了一种封装结构的封装方法,该封装方法可以包括以下步骤:

45、在基板上设置多个第一元器件,多个第一元器件位于基板上,且多个第一元器件包括第一高度元器件和第二高度元器件,第一高度元器件的高度大于第二高度元器件的高度,且第一高度元器件与第二高度元器件的高度差大于或等于第一预设值,第一预设值大于0;

46、在基板面向多个第一元器件一侧形成第一塑封层,第一塑封层用于塑封多个第一元器件,且第一高度元器件上方的第一塑封层的上表面相对基板上表面的高度大于第二高度元器件上方的第一塑封层的上表面相对基板上表面的高度;

47、在第一塑封层远离基板一侧形成第一金属布线层;

48、在第一金属布线层远离第一塑封层一侧设置多个第二元器件,且多个第二元器件与基板电连接;

49、在基板面向多个第一元器件一侧形成第二塑封层,第二塑封层用于塑封多个第二元器件、第一金属布线层和第一塑封层。

50、示例性的,多个第二元器件包括第三高度元器件和第四高度元器件,第三高度元器件的高度大于第四高度元器件的高度,且第三高度元器件与第四高度元器件的高度差大于或等于第二预设值,第二预设值大于0;第四高度元器件下方的第一塑封层的上表面相对基板上表面的高度大于第三高度元器件下方的第一塑封层的上表面相对基板上表面的高度。

51、示例性的,以第二元器件上表面相对基板上表面的高度为第二元器件的参考高度,多个第二元器件中包括第一参考高度元器件和第二参考高度元器件,第一参考高度元器件的参考高度大于第二参考高度元器件的参考高度,且第一参考高度元器件的参考高度与第二参考高度元器件的参考高度的高度差大于或等于第三预设值,第三预设值大于0;第一参考高度元器件上方的第二塑封层的上表面相对基板上表面的高度大于第二参考高度元器件上方的第二塑封层的上表面相对基板上表面的高度。

52、在另一种实施例中,在基板面向多个第一元器件一侧形成第二塑封层之后,还可以在第二塑封层上形成第二金属布线层;然后在第二金属布线层上设置多个第三元器件;接着再在基板面向多个第一元器件一侧形成用于塑封该多个第三元器件、第二金属布线层和第二塑封层的第三塑封层。

53、上述第二方面至第四方面可以达到的技术效果可以参照上述第一方面中任一可能设计可以达到的技术效果说明,这里不再重复赘述。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!