半导体结构及其形成方法与流程

本发明实施例涉及半导体制造领域,尤其涉及一种半导体结构及其形成方法。

背景技术:

1、在半导体制造中,随着超大规模集成电路的发展趋势,集成电路特征尺寸持续减小。为了适应特征尺寸的减小,mosfet的沟道长度也相应不断缩短。然而,随着器件沟道长度的缩短,器件源极与漏极间的距离也随之缩短,因此栅极对沟道的控制能力随之变差,栅极电压夹断(pinch off)沟道的难度也越来越大,使得亚阈值漏电(subthresholdleakage)现象,即所谓的短沟道效应 (short-channel effects,sce)更容易发生。

2、隔离技术用于确保每个器件独立于其他器件工作,避免彼此之间的信号干扰,高压器件需要格外关注,同时要考虑到隔离结构带来的寄生效应。此外,为了减少工艺的复杂度和额外芯片面积负担,因此在技术和成本上要综合考虑。

3、目前产业界较为常用的隔离方式包括结隔离和介质隔离,结隔离成本低且易于实现,但容易导致泄漏电流,介质隔离具有占用芯片面积小、泄漏电流小等优势,例如目前常用的浅沟道隔离结构。

技术实现思路

1、本发明实施例解决的问题是提供一种半导体结构的形成方法,有利于进一步提高半导体结构的性能。

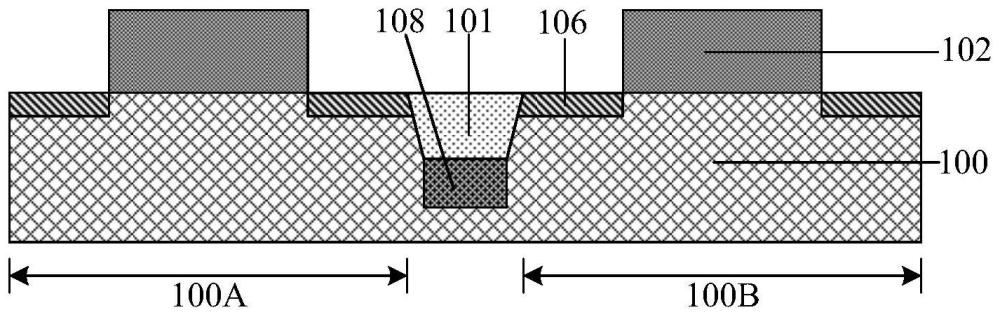

2、为解决上述问题,本发明实施例提供一种半导体结构,包括:基底,基底包括第一器件区和第二器件区;隔离结构,位于相邻第一器件区和第二器件区的交界处的基底中;栅极结构,分别位于第一器件区和第二器件区的基底上;源漏掺杂层,位于栅极结构两侧的基底中,隔离结构两侧的源漏掺杂层的掺杂类型相同;反型掺杂层,位于隔离结构底部的基底中,反型掺杂层的顶部与隔离结构的底部相接触,且反型掺杂层的掺杂类型与隔离结构两侧的源漏掺杂层的掺杂类型不同。

3、相应的,本发明实施例还提供一种半导体结构的形成方法,包括:提供基底,基底包括第一器件区和第二器件区;在相邻第一器件区和第二器件区交界处的基底中形成隔离结构;在第一器件区和第二器件区中,形成位于基底上的栅极结构、以及位于栅极结构两侧的基底中的源漏掺杂层,隔离结构两侧的源漏掺杂层的掺杂类型相同;在相邻第一器件区和第二器件区交界处的基底中形成反型掺杂层,反型掺杂层的顶部与隔离结构的底部相接触,且反型掺杂层的掺杂类型与隔离结构两侧的源漏掺杂层的掺杂类型不同。

4、与现有技术相比,本发明实施例的技术方案具有以下优点:

5、本发明实施例提供一种半导体结构的形成方法,提供基底,基底包括第一器件区和第二器件区;在相邻第一器件区和第二器件区交界处的基底中形成隔离结构;在第一器件区和第二器件区中,形成位于基底上的栅极结构、以及位于栅极结构两侧的基底中的源漏掺杂层,隔离结构两侧的源漏掺杂层的掺杂类型相同;在相邻第一器件区和第二器件区交界处的基底中形成反型掺杂层,反型掺杂层的顶部与隔离结构的底部相接触,且反型掺杂层的掺杂类型与隔离结构两侧的源漏掺杂层的掺杂类型不同,相应的,在源漏掺杂层中掺杂的离子向基底下方扩散的过程中,由于反型掺杂层掺杂类型与源漏掺杂层的掺杂类型不同,反型掺杂层能够阻止隔离结构两侧的掺杂类型相同的源漏掺杂层通过隔离结构底部的基底发生穿通(punch through)的现象发生,降低了在隔离结构底部出现漏电通道的概率,从而提高了半导体结构的性能。

技术特征:

1.一种半导体结构,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的半导体结构,其特征在于,所述反型掺杂层中掺杂离子的浓度为6e16atom/cm3至9e17atom/cm3。

3.如权利要求1所述的半导体结构,其特征在于,沿所述基底表面的法线方向,所述反型掺杂层的厚度为0.1微米至1微米。

4.如权利要求1所述的半导体结构,其特征在于,所述反型掺杂层位于所述隔离结构底部的正投影下方。

5.如权利要求1所述的半导体结构,其特征在于,以与所述栅极结构的延伸方向相垂直且平行于所述基底表面的方向为横向,所述反型掺杂层的横向尺寸为225纳米至600纳米。

6.如权利要求1所述的半导体结构,其特征在于,沿所述基底表面的法线方向,所述隔离结构的厚度为400纳米至600纳米。

7.如权利要求1所述的半导体结构,其特征在于,所述隔离结构两侧的源漏掺杂层中掺杂的离子类型为n型离子,所述反型掺杂层中掺杂的离子类型为p型离子;

8.如权利要求7所述的半导体结构,其特征在于,所述反型掺杂层中掺杂的离子类型为p型离子,所述反型掺杂层中掺杂的离子包括b、bf3和bf2+中的一种或多种;

9.一种半导体结构的形成方法,其特征在于,包括:

10.如权利要求9所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,所述反型掺杂层位于所述隔离结构底部的正投影下方。

11.如权利要求9所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,在所述栅极结构两侧的基底中形成源漏掺杂层之后,在所述隔离结构底部的所述基底中形成反型掺杂层。

12.如权利要求11所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,形成所述反型掺杂层的步骤包括:在所述基底的顶部形成覆盖所述栅极结构和源漏掺杂层的保护层,所述保护层露出所述隔离结构的顶面;经由所述保护层露出的所述隔离结构,对所述隔离结构底部的所述基底进行掺杂处理,在所述隔离结构底部的所述基底中形成反型掺杂层。

13.如权利要求12所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,所述保护层的材料包括pr和barc中的一种或两种。

14.如权利要求9~12中任一项所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,形成所述反型掺杂层的工艺的步骤包括:对所述基底进行离子注入。

15.如权利要求14所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,所述离子注入的工艺参数包括:掺杂剂量范围为1e16atom/cm3至2e18atom/cm3;注入能量范围为100kev至1mev。

16.如权利要求9~12中任一项所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,沿所述基底表面的法线方向,所述反型掺杂层的厚度小于1微米。

17.如权利要求9~12中任一项所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,以与所述栅极结构的延伸方向相垂直且平行于所述基底表面的方向为横向,所述反型掺杂层的横向尺寸为225纳米至600纳米。

18.如权利要求9~12中任一项所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,所述源漏掺杂层中掺杂的离子类型为n型离子,所述反型掺杂层中掺杂的离子类型为p型离子;

19.如权利要求18中任一项所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,所述反型掺杂层中掺杂的离子类型为p型离子,所述反型掺杂层中掺杂的离子包括b、bf3和bf2+中的一种或多种;

技术总结

一种半导体结构及其形成方法,方法包括:提供基底,基底包括第一器件区和第二器件区;在相邻第一器件区和第二器件区交界处的基底中形成隔离结构;在第一器件区和第二器件区中,形成位于基底上的栅极结构、以及位于栅极结构两侧的基底中的源漏掺杂层,隔离结构两侧的源漏掺杂层的掺杂类型相同;在相邻第一器件区和第二器件区交界处的基底中形成反型掺杂层,反型掺杂层的顶部与隔离结构的底部相接触,且反型掺杂层的掺杂类型与隔离结构两侧的源漏掺杂层的掺杂类型不同。反型掺杂层能够阻止隔离结构两侧的掺杂类型相同的源漏掺杂层通过隔离结构底部的基底发生穿通的现象发生,降低了在隔离结构底部出现漏电通道的概率,从而提高了半导体结构的性能。

技术研发人员:米红星,王鹏,李智,李洋

受保护的技术使用者:中芯国际集成电路制造(天津)有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/25

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!