用于堆叠晶体管的环绕式接触部的制作方法

本公开涉及集成电路,并且更具体地,涉及用于堆叠晶体管的环绕式接触部。

背景技术:

1、集成电路继续按比例缩放到更小的特征尺寸和更高的晶体管密度。关于增大晶体管密度的最新发展通常被称为三维(3d)集成,它通过利用z维度(在x和y维度中向上而不是横向向外构建)来扩展晶体管密度。一些这样的3d集成电路是利用称为层转移的技术形成的。这种层转移可以包括例如接合和基于氢的或基于氢/氦的切割技术。其他3d集成电路是通过在两个相区别的晶片(有时称为宿主和施主晶片或衬底)上独立形成晶体管来形成的,这两个晶片通过氧化物接合层接合在一起。通过化学机械抛光(cmp)操作去除多余的晶片材料。通过在相同鳍结构的上部和下部区域上形成晶体管来实现其他3d集成电路。在任何此类情况下,此类3d集成方案提供了堆叠晶体管架构,并引发了许多重要问题。

技术实现思路

技术特征:

1.一种集成电路,包括:

2.根据权利要求1所述的集成电路,其中,所述导电接触部还在所述第一源极或漏极区域的顶部表面上。

3.根据权利要求1所述的集成电路,其中,所述导电接触部还向下延伸到所述第一源极或漏极区域的侧表面。

4.根据权利要求1所述的集成电路,其中,所述第二源极或漏极区域的所述侧表面是所述第二源极或漏极区域的第一侧表面,所述导电接触部还向下延伸到所述第二源极或漏极区域的第二侧表面,使得所述导电接触部在所述第二源极或漏极区域的所述第一侧表面和所述第二侧表面二者上与所述第二源极或漏极区域的所述底部表面横向相邻。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的集成电路,其中,所述导电接触部是第一导电接触部,所述集成电路包括在所述第一源极或漏极区域的底部表面上的第二导电接触部。

6.根据权利要求5所述的集成电路,其中,所述第一导电接触部与所述第二导电接触部电隔离。

7.根据权利要求5所述的集成电路,其中,所述第二导电接触部还向上延伸到所述第一源极或漏极区域的侧表面,使得所述第二导电接触部与所述第一源极或漏极区域的顶部表面横向相邻。

8.根据权利要求7所述的集成电路,其中,所述第二导电接触部还在所述第二源极或漏极区域的底部表面上。

9.根据权利要求7所述的集成电路,其中,所述第一源极或漏极区域的所述侧表面是所述第一源极或漏极区域的第一侧表面,所述第二导电接触部还向上延伸到所述第一源极或漏极区域的第二侧表面,使得所述第二导电接触部在所述第一源极或漏极区域的所述第一侧表面和所述第二侧表面二者上与所述第一源极或漏极区域的所述顶部表面横向相邻。

10.根据权利要求1至4中任一项所述的集成电路,包括在所述第一源极或漏极区域与所述第二源极或漏极区域之间的隔离结构。

11.一种堆叠晶体管结构,包括:

12.根据权利要求11所述的堆叠晶体管结构,其中,所述导电接触部还在所述第一源极或漏极区域的顶部表面上。

13.根据权利要求11所述的堆叠晶体管结构,其中,所述导电接触部还向下延伸到所述第一源极或漏极区域的侧表面。

14.根据权利要求11所述的堆叠晶体管结构,其中,所述第二源极或漏极区域的所述侧表面是所述第二源极或漏极区域的第一侧表面,所述导电接触部还向下延伸到所述第二源极或漏极区域的第二侧表面,使得所述导电接触部在所述第二源极或漏极区域的所述第一侧表面和所述第二侧表面二者上与所述第二源极或漏极区域的所述底部表面横向相邻。

15.根据权利要求11至14中任一项所述的堆叠晶体管结构,其中,所述导电接触部是第一导电接触部,所述堆叠晶体管结构包括在所述第一源极或漏极区域的底部表面上的第二导电接触部。

16.根据权利要求15所述的堆叠晶体管结构,其中,所述第一导电接触部与所述第二导电接触部电隔离。

17.根据权利要求15所述的堆叠晶体管结构,其中,所述第二导电接触部还向上延伸到所述第一源极或漏极区域的侧表面,使得所述第二导电接触部与所述第一源极或漏极区域的顶部表面横向相邻。

18.根据权利要求17所述的堆叠晶体管结构,其中,所述第二导电接触部还在所述第二源极或漏极区域的底部表面上。

19.根据权利要求17所述的堆叠晶体管结构,其中,所述第一源极或漏极区域的所述侧表面是所述第一源极或漏极区域的第一侧表面,所述第二导电接触部还向上延伸到所述第一源极或漏极区域的第二侧表面,使得所述第二导电接触部在所述第一源极或漏极区域的所述第一侧表面和所述第二侧表面二者上与所述第一源极或漏极区域的所述顶部表面横向相邻。

20.根据权利要求11至14中任一项所述的堆叠晶体管结构,包括在所述第一源极或漏极区域与所述第二源极或漏极区域之间的隔离结构。

21.一种集成电路,包括:

22.根据权利要求21所述的集成电路,其中,所述导电接触部还在所述第一源极或漏极区域的顶部表面上。

23.根据权利要求21所述的集成电路,其中,所述导电接触部还向下延伸到所述第一源极或漏极区域的侧表面。

24.根据权利要求21所述的集成电路,其中,所述第二源极或漏极区域的所述侧表面是所述第二源极或漏极区域的第一侧表面,所述导电接触部还向下延伸到所述第二源极或漏极区域的第二侧表面,使得所述导电接触部在所述第二源极或漏极区域的所述第一侧表面和所述第二侧表面二者上与所述第二源极或漏极区域的所述底部表面横向相邻。

25.根据权利要求21至24中任一项所述的集成电路,其中,所述导电接触部是第一导电接触部,所述集成电路包括在所述第一源极或漏极区域的底部表面上的第二导电接触部。

技术总结

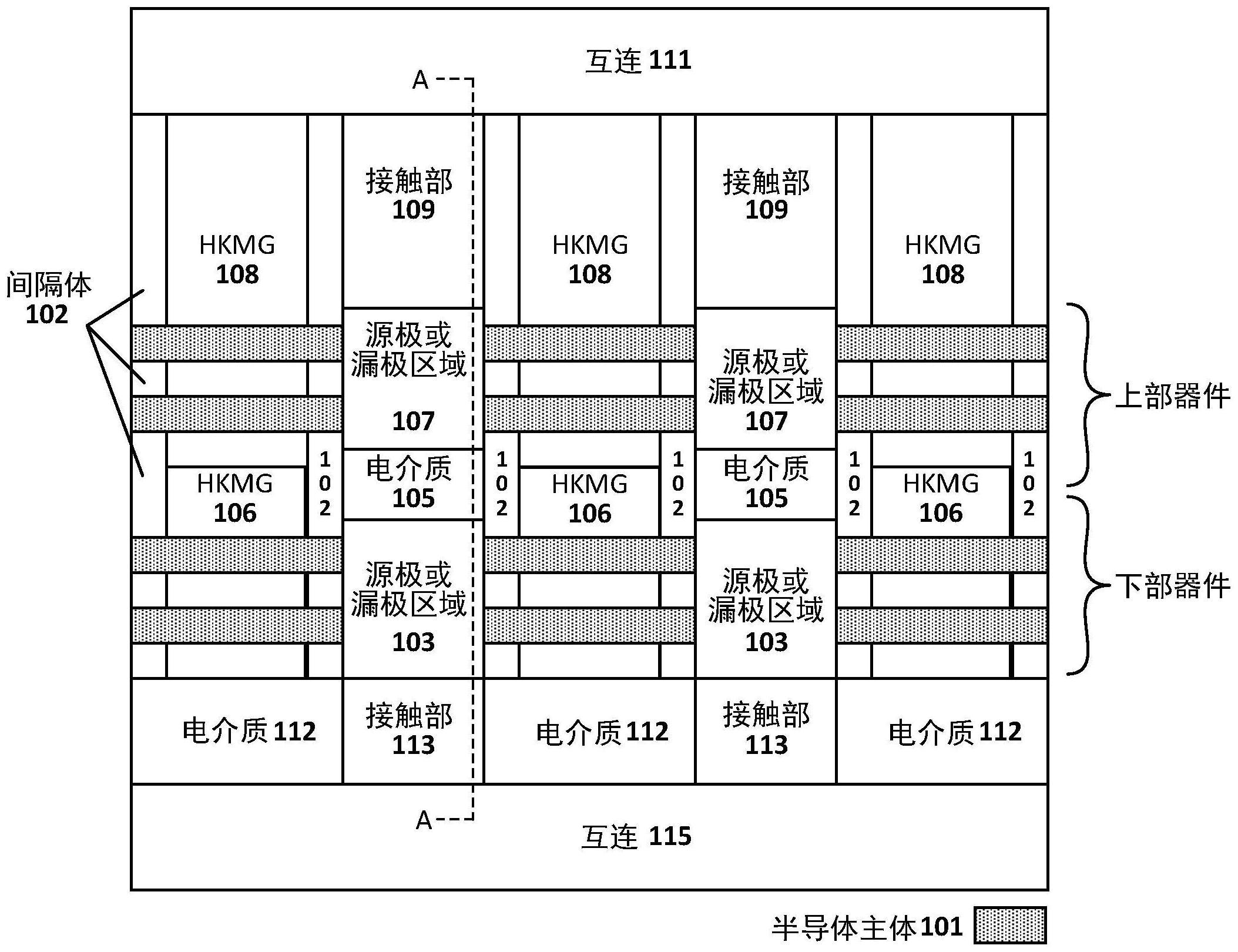

一种在堆叠晶体管架构中形成环绕式接触部的技术。示例包括第一源极或漏极区域以及与第一源极或漏极区域隔开并在第一源极或漏极区域之上的第二源极或漏极区域。导电接触部在第二源极或漏极区域的顶部表面上并且向下延伸到第二源极或漏极区域的一个或多个侧表面,使得导电接触部与第二源极或漏极区域的底部表面横向相邻。在一些情况下,导电接触部还在第一源极或漏极区域的顶部表面上,和/或向下延伸到第一源极或漏极区域的侧表面。在一些情况下,第二导电接触部在第一源极或漏极区域的底部表面上,并且可以向上延伸到第一源极或漏极区域的侧表面。

技术研发人员:C-Y·黄,P·莫罗,G·杜威,W·拉赫马迪,N·K·托马斯,M·拉多萨夫列维奇,J·T·卡瓦列罗斯

受保护的技术使用者:英特尔公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!