热管理系统的制作方法

1.本实用新型涉及热管理技术领域,尤其涉及一种热管理系统。

背景技术:

2.随着能源问题和环境问题日益严峻,国家对新能源的大力扶持,动力电池已广泛应用于电动汽车、移动通讯终端产品及储能等产品上。目前高倍率充放电对电池包的热管理系统带来了更高的挑战;以电动汽车为例,为了解决充电焦虑,国家大力支持换电站的建设,现有换电站采用的散热方案通常是通过液冷系统进行温控。而在实现本实用新型过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:现有的液冷系统包括水系统和压缩机制冷系统,两者通过板换、套管等换热器进行换热,在制冷工况下,如果液冷系统以小流量运行时,载冷剂在换热器内部容易结冰,导致换热器发生冻裂的问题,进而导致冷媒泄露。

3.因此,如何降低换热器在制冷工况下以小流量运行时发生冻裂的几率,提高系统的可靠性是亟需解决的问题。

技术实现要素:

4.本实用新型的主要目的在于提供一种热管理系统,可以降低换热器在制冷工况下以小流量运行时发生冻裂的几率,提高系统的可靠性。

5.为实现上述目的,本实用新型第一方面提供一种热管理系统,所述热管理系统包括:第一循环系统,所述第一循环系统包括主回液管路和储液装置;以及

6.第二循环系统,所述第二循环系统包括换能装置;

7.其中:所述主回液管路的出液口与所述储液装置的进液口相连,所述换能装置设置于所述储液装置内部,所述主回液管路中的液体回流到所述储液装置内,并在所述储液装置内部与所述换能装置换热。

8.在一种可行实现方式中,所述第一循环系统包括主出液管路和第一流量调节装置,所述主出液管路的第一出液口与所述主回液管路的进液口连接;所述第一流量调节装置设于所述主出液管路。

9.在一种可行实现方式中,所述第一循环系统还包括旁回液管路以及第二流速调节装置,所述旁回液管路的进液口与所述主出液管路的第二出液口连接,所述第二流速调节装置设置于所述旁回液管路,所述储液装置中流出的液体经第一流速调节装置后,一部分流向所述主回液管路,另一部分经第二流速调节装置回到所述储液装置。

10.在一种可行实现方式中,所述第一循环系统还包括多条并联的冷却支路,所述冷却支路的一端与所述主回液管路的进液口连接,另一端与所述主出液管路的第一出液口连接。

11.在一种可行实现方式中,所述第一循环系统还包括:第一温度传感器、第二温度传感器以及流量计;

12.所述第一温度传感器、流量计设置于所述主出液管路,所述第二温度传感器设置

于所述主回液管路。

13.在一种可行实现方式中,所述第一循环系统还包括电磁阀,每条所述冷却支路对应设置有一个所述电磁阀。

14.在一种可行实现方式中,所述第一流速调节装置为二通阀,所述第二流速调节装置为变频水泵,所述储液装置包括水箱。

15.在一种可行实现方式中,所述第二循环系统还包括变频压缩机、四通阀、冷凝装置以及节流元件,所述变频压缩机、所述四通阀、所述冷凝装置、所述节流元件以及所述换能装置通过制冷剂循环管路依次首尾连接。

16.在一种可行实现方式中,所述冷凝装置包括冷凝器与外风机,所述外风机设置于所述冷凝器的上风口。

17.在一种可行实现方式中,所述节流元件为电子膨胀阀。

18.采用本实用新型实施例,具有如下有益效果:

19.本实用新型提供一种热管理系统,热管理系统包括:第一循环系统,第一循环系统包括主回液管路和储液装置;以及第二循环系统,第二循环系统包括换能装置;其中:主回液管路的出液口与储液装置的进液口相连,换能装置设置于储液装置内部,主回液管路中的液体回流到储液装置内,并在储液装置内部与换能装置换热。通过将换能装置设置于储液装置内,实现在水箱内将换能装置内的制冷剂与水箱内的回液换能,可以减少在制冷工况下小流量运行时,由于板换、套管等间接式换热装置,在换热装置内部进行换能发生冻裂的问题,提高了系统的可靠性。

附图说明

20.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

21.其中:

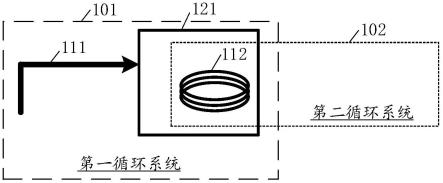

22.图1为本实用新型实施例中一种热管理系统的结构框图;

23.图2为本实用新型实施例中一种热管理系统的另一结构框图;

24.图3为本实用新型实施例中一种热管理系统的又一结构框图。

具体实施方式

25.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

26.请参阅图1,图1为本实用新型实施例中一种热管理系统的结构框图,如图1所示热管理系统包括:

27.第一循环系统101,第一循环系统101包括主回液管路111和储液装置121;以及第二循环系统102,第二循环系统102包括换能装置112;

28.需要说明的是,第一循环系统为对待温控设备进行温控的载冷剂循环系统,第一循环系统可为水循环系统,第二循环系统为对流过待温控设备的载冷剂换能的制冷剂循环系统,第二循环系统可为制冷剂循环系统,其中,循环方式包括载冷剂或制冷剂利用一种闭环的输液管道,使得载冷剂或制冷剂在该闭环的输液管道内,从输液的起点流经输液管道重新回到输液的起点完成一个输液循环,其中输液的起点包括但不限于盛放液体的装置,比如储液装置、制冷剂箱等等。示例性的,制冷剂循环是指:换能装置中的低温低压的制冷剂蒸汽经过制冷剂的传输管道之后,回到换能装置中,完成一次制冷剂循环。水系统循环是指储液装置中的液体经过输液管道后重新回到出液储液装置的完整过程。

29.其中,主回液管路为储液装置中流出的液体的回流提供通道,示例性的,储液装置可以为水箱,换能装置可以为换热盘管。

30.其中:主回液管路111的出液口与储液装置121的进液口相连,换能装置112设置于储液装置121内部,主回液管路111中的液体回流到储液装置121内,并在储液装置121内部与换能装置112换热。

31.示例性的,以热管理系统为换电站的液冷系统、储液装置为水箱,储存液体为制冷剂,制冷剂为纯水为例,则该系统用于对换电站的充电电池散热,故第二循环系统的循环原理为低温低压的制冷剂蒸汽在输液管道的传输过程之后,进入水箱内换热盘管与水系统中的载冷剂换热,重新蒸发为低温低压的制冷剂蒸汽,完成一次循环。水系统循环:换电站的高温载冷剂进入水箱内与换热盘管中制冷剂换热降温后,经过换电站的电池模块,给电池降温后回到水箱。

32.本实用新型提供一种热管理系统,热管理系统包括:第一循环系统,第一循环系统包括主回液管路和储液装置;以及第二循环系统,第二循环系统包括换能装置;其中:主回液管路的出液口与储液装置的进液口相连,换能装置设置于储液装置内部,主回液管路中的液体回流到储液装置内,并在储液装置内部与换能装置换热。通过将换能装置设置于储液装置内,实现在水箱内将换能装置内的制冷剂与水箱内的回液换能,可以减少在制冷工况下小流量运行时,由于板换、套管等间接式换热装置,在换热装置内部进行换能发生冻裂的问题,提高了制冷循环系统的换热效率,提高了系统的可靠性。

33.请参阅图2,图2为本实用新型实施例中一种热管理系统的另一结构框图,如图2所示系统具体包括:

34.第一循环系统2001以及第二循环系统2002,其中,第一循环系统包括主出液管路2011、第一流速调节装置2021、旁回液管路2031、第二流速调节装置2041、第一温度传感器2051、流量计2061、电磁阀2071、主回液管路2081、第二温度传感器2091以及储液装置2101;其中,第二循环系统包括换能装置2012、制冷剂循环管路2022、变频压缩机2032、四通阀2042、冷凝装置2052以及节流元件2062;

35.需要说明的是,图2所示热管理系统与图1所示的热管理系统中的部分内容相似,为避免重复,此处不做赘述,具体可以参考前述图1所示的热管理系统中的部分内容。

36.其中,主回液管路的出液口与储液装置的进液口相连,旁回液管路的出液口与储液装置的进液口相连,换能装置设置于储液装置内部,主回液管路以及旁回液管路的回液均传输至储液装置中基于换能装置进行换能;储液装置的出液口与主出液管路的进液口连接,主出液管路的第一出液口用于与待温控设备203的进液端相连,主回液管路的进液口用

于与待温控设备203的出液端相连,旁回液管路的进液口与主出液管路的第二出液口相连,第一流速调节装置设置于主出液管路,第二流速调节装置设置于旁回液管路,储液装置中流出的液体经第一流速调节装置后,一部分向待温控设备203传输,另一部经第二流速调节装置回到储液装置,进一步的,流经待温控设备203的液体经主回液管路回到储液装置。第一温度传感器、流量计以及电磁阀设置于所述主出液管路,所述第二温度传感器设置于所述主回液管路。示例性的,待温控设备包括充电电池组,充电电池组中的每个充电电池413对应一个所述电磁阀2071。第一温度传感器用于检测出液温度,第二温度传感器用于检测回液温度(也即电池的实际温度),流量计用于检测出液的当前实际流量。

37.进而,储液装置中流出的液体经第一流速调节装置后,一部分经过第一温度传感器、流量计及电磁阀向待温控设备203传输,另一部经第二流速调节装置回到储液装置,进一步的,流经待温控设备203的液体经第二温度传感器从主回液管路回到储液装置。

38.进一步的,所述第二循环系统还包括制冷剂循环管路、变频压缩机、四通阀、冷凝装置以及节流元件,所述变频压缩机、所述冷凝装置、所述节流元件以及所述换能装置通过所述制冷剂循环管路依次首尾连接。

39.示例性的,变频压缩机、四通阀、冷凝装置以及节流元件均设置于所述制冷剂循环管路,制冷剂循环管路中的制冷剂依次经所述变频压缩机、四通阀、冷凝装置、节流元件以及换能装置,完成一次制冷剂循环。其中,四通阀原理如下,示例性的,实现制冷温控时:也即第二循环系统处于制冷状态,四通阀不通电,四通阀处于ad连通,bc连通的状态,冷媒通过压缩机压缩转变为高温高压的气体,通过四通阀的a口,由d口排出,进入室外热交换器(冷凝器),在冷凝器吸冷放热后变成中温高压的液体,经膨胀阀后,变成低温低压的液体,经过室内热交换器(蒸发器)吸热放冷作用后,变成低温低压的气体,经过四通阀b口,由c口回到压缩机,然后继续循环。实现制热温控时:第二循环系统处在制暖状态,四通阀通电,活塞向右移动,使ab连通,cd连通,冷媒通过压缩机压缩转变为高温高压的气体,通过四通阀的a口,由b口排出,进入室内热交换器(冷凝器),在冷凝器吸冷放热后变成中温高压的液体,经膨胀阀后变成低温低压的液体,经过室外热交换器(蒸发器)吸热放冷作用后,变成低温低压的气体,经过四通阀d口,由c口回到压缩机,然后继续循环。

40.在一种可行实现方式中,第一流速调节装置为二通阀,第二流速调节装置为变频水泵,储液装置包括水箱。换能装置可以为换热盘管。所述第一循环系统还包括多条并联的冷却支路,所述冷却支路的一端与所述主回液管路的进液口连接,另一端与所述主出液管路的第一出液口连接;所述负载分别与所述冷却支路连接,每条所述冷却支路对应设置有一个所述电磁阀2071,冷凝装置包括冷凝器20522与外风机20521,其中,外风机设置于冷凝器的上风口,节流元件可以为电子膨胀阀,上述仅作举例不做具体限定。其中,二通阀以及变频水泵用于对出水流速的调节,以改变实际的流量,其中,变频水泵有调节范围的限制,故设立二通阀克服变频水泵的调节瓶颈,保证精准调节。

41.由于换电站在切换不同工况的情况下,变频压缩机和变频水泵的调节会导致出水温度的波动,增加水箱可以缓解上述问题,提供整个系统的稳定性。且水箱放在整个水系统的高处,水泵回水口,可以起到水系统的稳压功能,防止水泵气蚀。

42.本实用新型提供一种热管理系统,该系统包括:第一循环系统以及第二循环系统,第一循环系统包括主回液管路、旁回液管路以及储液装置;第二循环系统包括换能装置;主

回液管路的出液口与储液装置的进液口相连,旁回液管路的出液口与储液装置的进液口相连,换能装置设置于储液装置内部,主回液管路以及旁回液管路的回液均传输至储液装置中基于换能装置进行换能。通过将主回液管路的出液口与储液装置的进液口相连,旁回液管路的出液口与储液装置的进液口相连,换能装置设置于储液装置内部,使得从回液管流出的液体可以进入储液装置中与储液装置中的换能装置接触换热,使得储液装置起到缓冲装置的作用,在换电站低载情形下可减少第一循环系统的频繁启停,并且通过将储液装置放在第一循环系统的高位也即储液装置的进液口与主回液管路的出液口相连,对第一循环系统起到稳压作用,进一步的,换能装置设置于储液装置内,一方面提高了制冷循环系统的换热效率,解决了板换、套管等间接式换热器在制冷工况下小流量运行发生冻裂的问题,另一方面,减小了整个第一循环系统的运行阻力。通过采用变频水泵和变频压缩机,根据换电站充电电池组的状态反馈的信息,提供最佳的流量和冷量,最大限度的减少能源的浪费。通过采用了缓冲水箱的配置,在换电站低载情形下,可以减少冷水机组的频繁启停。且将缓冲水箱放在系统高位、水泵回水口,可以起到水系统的稳压功能,防止水泵气蚀。本系统采用直接蒸发式的恒温水箱,一方面提高了制冷系统的换热效率,解决了板换、套管等间接式换热器在制冷工况下小流量运行发生冻裂的问题。另一方面,减小了整个水系统的运行阻力,可降低水泵的扬程。

43.请参阅图3,图3为本实用新型实施例中一种热管理系统的又一结构框图,如图3所示热管理系统具有两个第二循环系统,可以加快换能效率,故本实施中的第二循环系统的个数仅作举例,不做具体限定,并且通过四通阀可以实现升温的温度管控或者降温的温度管控。

44.以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

45.以上所述实施例仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本技术专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围。因此,本技术专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1