一种复合基材以及电池的制作方法

1.本实用新型涉及动力电池技术领域,具体涉及一种复合基材以及电池。

背景技术:

2.锂电池作为清洁能源,其使用范围越来越广泛,逐步从手机数码领域向新能源汽车扩张。

3.对于电池来说,最大的安全事故就是电池的热失控,电池的热失控,严重的时候将会导致电池出现自燃,当电池的热失控到达一定的温度之后,就会出现不可控的自发热状态,一旦自发热热源超过电池散热能力,会导致电池内部的温度直线上升,然后就会燃烧爆炸和释放有毒气体。因此电池不能起火爆炸热失控是电池安全的基本要求。

4.目前动力电池大多采用铝壳电池,其对电池内部的热量导出到外界,避免发生爆炸起到非常重要的作用。同时,壳体作为电池的保护结构件,可以起到防止电池受外力变形引发热失控的作用。目前大多数的电池为达到安全性能或者导热性能,其结构设计复杂,基本无法量产和实用,无法解决壳体生产和电池量产的问题。

技术实现要素:

5.有鉴于此,本实用新型实施例提供了一种复合基材以及电池,所述复合基材可以增强电池壳体的强度以及安全防护性能,同时还具备高传热性能。

6.第一方面,本实用新型实施例提供了一种复合基材,所述复合基材包括:

7.底层铝板和上层铝板;

8.蜂窝增强结构层,设置在所述底层铝板和所述上层铝板之间;

9.第一导热填充层,填充形成在所述底层铝板和所述蜂窝增强结构层之间;

10.第二导热填充层,填充形成在所述上层铝板和所述蜂窝增强结构层之间。

11.进一步地,所述复合基材还包括:

12.第一导热层,涂覆形成在所述底层铝板的上表面;

13.第二导热层,涂覆形成在所述上层铝板的下表面;

14.第一导热胶层,铺设连接在所述第一导热层和所述第一导热填充层之间;

15.第二导热胶层,铺设连接在所述蜂窝增强结构层和所述第一导热填充层之间;

16.第三导热胶层,铺设连接在所述第二导热层和所述第二导热填充层之间;

17.第四导热胶层,铺设连接在所述蜂窝增强结构层和所述第二导热填充层之间。

18.进一步地,所述底层铝板和所述上层铝板的厚度为0.5mm-1.5mm。

19.进一步地,所述第一导热层和所述第二导热层的厚度为5um-25um。

20.进一步地,所述第一导热胶层、所述第二导热胶层、所述第三导热胶层和所述第四导热胶层的厚度为5um-10um。

21.进一步地,所述蜂窝增强结构层的厚度为0.5mm-1.5mm。

22.进一步地,所述第一导热填充层和所述第二导热填充层的厚度为 5um-25um。

23.第二方面,本实用新型实施例还提供了一种电池,所述电池包括:

24.由第一方面所述的复合基材冲压形成的壳体;

25.电芯,设置在所述壳体内;

26.盖板,与所述壳体密封连接。

27.进一步地,所述电池还包括焊接块,设置在所述壳体的壳口端面上,所述盖板与所述焊接块密封连接。

28.进一步地,所述焊接块为与所述壳体的壳口形状相同的环状结构。

29.本实用新型实施例提供了一种复合基材以及电池,该复合基材包括两层铝板、蜂窝增强结构层和两层导热填充层,蜂窝增强结构层设置在两侧铝板之间,两层导热填充层分别填充在两个铝板与蜂窝增强结构层之间。该复合基材的传热速度快且结构强度较大,因此由该复合基材冲压形成的电池壳体,具有高效的导热性能以及安全防护性能。

附图说明

30.通过以下参照附图对本实用新型实施例的描述,本实用新型的上述以及其它目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:

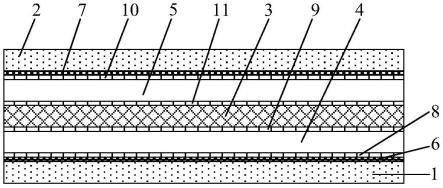

31.图1是本实用新型实施例的复合基材的剖视图;

32.图2是本实用新型实施例的电池的剖视图。

33.附图说明标记:

34.1-底层铝板;2-上层铝板;3-蜂窝增强结构层;4-第一导热填充层; 5-第二导热填充层;6-第一导热层;7-第二导热层;8-第一导热胶层; 9-第二导热胶层;10-第三导热胶层;11-第四导热胶层;12-壳体;13

‑ꢀ

电芯;14-盖板;15-焊接块。

具体实施方式

35.以下基于实施例对本实用新型进行描述,但是本实用新型并不仅仅限于这些实施例。在下文对本实用新型的细节描述中,详尽描述了一些特定的细节部分。对本领域技术人员来说没有这些细节部分的描述也可以完全理解本实用新型。为了避免混淆本实用新型的实质,公知的方法、过程、流程、元件和电路并没有详细叙述。

36.此外,本领域普通技术人员应当理解,在此提供的附图都是为了说明的目的,并且附图不一定是按比例绘制的。

37.除非上下文明确要求,否则在说明书的“包括”、“包含”等类似词语应当解释为包含的含义而不是排他或穷举的含义;也就是说,是“包括但不限于”的含义。

38.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

39.除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

40.图1为本实施例的复合基材的剖视图,该复合基材可以通过冲压形成电池的壳体结构,以便于装载电芯等形成电池。在本实施例中由该复合基材形成电池的壳体,可以解决壳体生产和电池量产的匹配问题,可以同时提高导热性能和安全性能。

41.具体地,所述复合基材包括底层铝板1、上层铝板2、蜂窝增强结构层3、第一导热填充层4以及第二导热填充层5,如图1所示。其中,蜂窝增强结构层3设置在所述底层铝板1和所述上层铝板2之间,其具有蜂窝结构。复合基材的外部由两层铝板包裹形成,具有较好的防锈功能、成形性能以及耐腐蚀性能,使得由该复合基材冲压形成的壳体具有良好的防水、防腐蚀等功能。复合基材的内部具有蜂窝增强结构层3,可以增加复合基材的结构强度,从而降低受压变形的几率,提高安全防护性能。

42.第一导热填充层4填充形成在所述底层铝板1和所述蜂窝增强结构层3之间,第二导热填充层5填充形成在所述上层铝板2和所述蜂窝增强结构层3之间。第一导热填充层4和第二导热填充层5可以增加复合基材的导热性能以及安全防护性能。

43.进一步地,所述复合基材还包括第一导热层6、第二导热层7、第一导热胶层8、第二导热胶层9、第三导热胶层10和第四导热胶层11,如图1所示。其中,第一导热层6涂覆形成在所述底层铝板1的上表面,第二导热层7涂覆形成在所述上层铝板2的下表面。第一导热层6和第二导热层7具有良好的导热性能,可以提高复合基材的热传导效率。

44.第一导热胶层8铺设连接在所述第一导热层6和所述第一导热填充层4之间,也即第一导热层6和第一导热填充层4通过第一导热胶层8 连接。第二导热胶层9铺设连接在所述蜂窝增强结构层3和所述第一导热填充层4之间,也即蜂窝增强结构层3和第一导热填充层4通过第二导热胶层9连接。第三导热胶层10铺设连接在所述第二导热层7和所述第二导热填充层5之间,也即第二导热层7和第二导热填充层5通过第三导热胶层10连接。第四导热胶层11铺设连接在所述蜂窝增强结构层 3和所述第二导热填充层5之间,也即蜂窝增强结构层3和第二导热填充层5通过第四导热胶层11连接。第一导热胶层8、第二导热胶层9、第三导热胶层10和第四导热胶层11具有良好的导热性能以及粘接性能,从而使得各层结构之间连接紧密,同时实现良好的导热功能。最后,将上述形成结构使用压辊机进行压合压实,使得各导电胶层可以部分均匀侵入到对应的导热填充层中,从而形成满足强度和导热需求的复合基材。

45.在本实施例中,底层铝板1和上层铝板2可以使用3系列铝合金形成,具有较好的防锈功能、成形性、耐蚀性均良好。复合基材的外侧使用两层铝板1,可以使得由其冲压形成的壳体具有良好的结构强度、防锈、成型以及耐蚀性能。所述蜂窝增强结构层3可以使用7系列铝合金形成,属于超硬铝合金,强度高,不易变形,有良好的耐磨性。同时,蜂窝增强结构层3的内部为蜂窝状结构,可以减轻复合基材的重量和提高传热效率。其中,底层铝板1和上层铝板2的厚度为0.5mm-1.5mm,所述蜂窝增强结构层3的厚度为0.5mm-1.5mm,可以在满足复合基材的结构强度以及导热性能的前提下,实现轻量化。

46.所述第一导热填充层4和所述第二导热填充层5可以由多种材料按照预定比例混合形成。具体地,所述第一导热填充层4和所述第二导热填充层5包括炭纤维、铜颗粒、发泡剂和发泡材料。炭纤维、铜颗粒、发泡剂和发泡材料的比例范围为:70-96%:2-10%:2-10%:2-10%,所有材料的比例总和为100%。本实施例中,所述碳纤维是指高导热率碳纤维,例如含碳量高于99%的石墨纤维。这种碳纤维在纤维方向上的导热系数可以超过铜,可

以达到700w/mk,同时具有良好的机械性能、导电性能和优异的导热及辐射散热能力,可以作为导热填充层的导热主体。铜颗粒为进一步加强导热填充层的导热功能,铜颗粒直径一般选用1um-10um。发泡剂为常规的无机和有机的中高温发泡剂。发泡材料可以是有机也可以无机发泡物质,例如碳酸氢钠、碳酸氢铵、十二烷基硫酸钠(k12)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(aes)、epe珍珠棉、有机共聚物、海绵等物质一种或者多种。发泡材料的粒径一般选用0.01um-5um,发泡温度在 80-150℃,发泡量控制在5-200ml/g,防止发泡严重产气爆炸。如果发生热失控,温度达到80-150℃时,复合基材中的导热填充层发挥高温发泡作用,迅速发泡膨胀隔绝各个单体之间的温度热扩散,可以保证单体和整包电池的安全。在本实施例中,所述第一导热填充层4和所述第二导热填充层5的厚度为5um-25um,使得复合基材在常温工作时可以正常传导热量,在热失控时可以发泡阻断热量,防止进一步热扩散,从而提高安全防护性能。

47.所述第一导热层6和所述第二导热层7为石墨烯导热层,可以由石墨烯涂料、溶液等涂覆形成。石墨烯导热层具有高效的导热性能,可以快速的将内部的热量传递到外部。优选地,所述第一导热层6和所述第二导热层7的厚度为5um-25um,导热速度快,可以使得内外温度迅速一致。

48.第一导热胶层8、第二导热胶层9、第三导热胶层10和第四导热胶层11可以选用有机硅或者环氧树脂类的高导热率胶,通过涂覆一定的厚度形成。优选地,所述第一导热胶层8、所述第二导热胶层9、所述第三导热胶层10和所述第四导热胶层11的厚度为5um-10um。

49.在本实施例中,复合基材的制备流程如下:首先平铺底层铝板1,然后在底层铝板1的上方涂覆导热材料形成第一导热层6(石墨烯导热层),对第一导热层6进行烘干,第一导热层6的厚度5-25um;然后在第一导热层6的上方涂覆厚度为5-10um的导热胶形成第一导热胶层8。在第一导热胶层8的上方铺一层第一导热填充层4,厚度为5-25um;然后在第一导热填充层4的上方涂覆一层厚度为5-10um的导热胶形成第二导热胶层9。在第二导热胶层9的上方铺上蜂窝增强结构层3,厚度为 0.5-1.5mm,在蜂窝增强结构层3的上方涂覆厚度为5-10um的导热胶形成第四导热胶层11,在第四导热胶层11的上方铺一层厚度为5-25um的第二导热填充层5,在第二导热填充层5的上方再涂厚为5-10um的导热胶形成第三导热胶层10,然后将涂覆有第二导热层7的上层铝板2平铺在第三导热胶层10上,第二导热层7位于上层铝板2和第三导热胶层 10之间。其中,先将上层铝板2平铺,然后在上层铝板2上涂覆导热材料形成第二导热层7(石墨烯导热层),对第二导热层7进行烘干,从而形成有涂覆有第二导热层7的上层铝板2。优选地,第一导热层7的厚度为5-25um。最后将上述形成的复合基材使用压辊机进行压合,压力 100mpa~230mpa,从而将上述材料压实,使得各层导热胶可以均匀浸入到相邻的导热填充层中,由此增强了复合基材的结构强度以及轻量化等。

50.本实施例的复合基材包括两层铝板、蜂窝增强结构层和两层导热填充层,蜂窝增强结构层设置在两侧铝板之间,两层导热填充层分别填充在两个铝板与蜂窝增强结构层之间。该复合基材的传热速度快且结构强度较大,具有高效的导热性能以及安全防护性能。

51.本实施例还提供了一种电池,所述电池包括壳体12、电芯13以及盖板14,如图2所示。其中,电芯13设置在壳体12内,然后盖板14 与壳体12连接,从而将电芯13密封在壳体12内,然后向其内填充电解液等,制成可以正常充电的电池。该壳体12是通过上述实施例形成的复合基材冲压形成,因此该壳体12具有复合基材的优点。壳体的内部具有蜂窝增强结构

层、发泡导热层以及石墨烯导热层等可以快速将壳体内部的热量传递到外界,以保证电池正常工作。同时,壳体的外部采用两层铝板、中间采用蜂窝增强结构层,既可以减轻壳体重量,同时还可以增加壳体的结构强度,从而降低电池受压变形的几率,提高安全防护性能。进一步地,壳体的内部具有两层发泡填充层,可以在电池发生热失控时通过发泡阻断热量,防止进一步热扩散,从而保证单体和整包电池的安全。

52.进一步地,在本实施例中,所述壳体12的壳口端面上还设置有焊接块15,如图2所示。优选地,所述焊接块15通过焊接方式焊接在壳体 12的壳口上,便于在壳体12上装配盖板14。其中,盖板14可以通过激光焊接与焊接块15密封连接为一体。优选地,所述焊接块15设置为与所述壳体12的壳口形状相同的环状结构,也即在壳口上端面焊接一圈焊接块15,从而使得盖板14可以与壳体12密封连接。

53.在一种实施例中,使得上述实施例制备的复合基材冲压制备电池的壳体,然后制成三元10ah铝壳锂电池。其中,由三种不同参数的复合基材制备形成三种壳体,然后分别制成三个三元锂电池。按照国家标准统一测试标准,将本实施例所制备的三个三元锂电池与使用目前现有壳体制备的三元锂电池进行电池安全性能等测试对比,其壳体的参数以及电池测试结果如下详述。

54.实验组1中:底层铝板1和上层铝板2的厚度均为0.5mm,蜂窝增强结构层3的厚度为1.5mm,第一导热层6和所述第二导热层7的厚度为5um,第一导热胶层8、所述第二导热胶层9、所述第三导热胶层10 和第四导热胶层11的厚度为5um,第一导热填充层4和第二导热填充层 5的厚度为10um。第一导热填充层4和第二导热填充层5中各材料比例为炭纤维:铜颗粒:发泡剂:发泡材料=90%:2%:3%:5%。各电池测试结果:挤压测试时不起火、不冒烟;电池重物冲击测试时不起火、不冒烟;电池组热失控测试(将单体组成模组,5并10串)时无热扩散现象发生;内外温度一致性测试(电池内部和壳体表面放置温度采集,两次放电30分钟,恒温25℃环境下,内外温度一致的时间)为0.55h。

55.实验组2中:底层铝板1和上层铝板2的厚度均为1.0mm,蜂窝增强结构层3的厚度为1.0mm,第一导热层6和所述第二导热层7的厚度为10um,第一导热胶层8、所述第二导热胶层9、所述第三导热胶层10 和第四导热胶层11的厚度为8um,第一导热填充层4和第二导热填充层 5的厚度为10um。第一导热填充层4和第二导热填充层5中各材料比例为炭纤维:铜颗粒:发泡剂:发泡材料=85%:2%:5%:8%。各电池测试结果:挤压测试时不起火、不冒烟;电池重物冲击测试时不起火、不冒烟;电池组热失控测试(将单体组成模组,5并10串)时无热扩散现象发生;内外温度一致性测试(电池内部和壳体表面放置温度采集,两次放电30分钟,恒温25℃环境下,内外温度一致的时间)为1.1h。

56.实验组3中:底层铝板1和上层铝板2的厚度均为1.5mm,蜂窝增强结构层3的厚度为0.5mm,第一导热层6和所述第二导热层7的厚度为15um,第一导热胶层8、所述第二导热胶层9、所述第三导热胶层10 和第四导热胶层11的厚度为10um,第一导热填充层4和第二导热填充层5的厚度为10um。第一导热填充层4和第二导热填充层5中各材料比例为炭纤维:铜颗粒:发泡剂:发泡材料=80%:2%:8%:10%。各电池测试结果:挤压测试时不起火、不冒烟;电池重物冲击测试时不起火、不冒烟;电池组热失控测试(将单体组成模组,5并10串)时无热扩散现象发生;内外温度一致性测试(电池内部和壳体表面放置温度采集,两次放电30分钟,恒温25℃环境下,内外温度一致的时间)为1.8h。

57.参照组1:铝壳总厚度为4mm。各电池测试结果:挤压测试时冒烟起火;电池重物冲击测试时冒烟起火;电池组热失控测试(将单体组成模组,5并10串)时有热扩散现象发生;内外温度一致性测试(电池内部和壳体表面放置温度采集,两次放电30分钟,恒温25℃环境下,内外温度一致的时间)为2.3h。

58.综上三个实验组和一个参照组的测试结果表明,本实施例的复合基材制备形成的电池壳体使得电池可以有效解决锂电池受外力安全问题和热失控问题,同时可以使电池内外温度快速一致。

59.以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并不用于限制本实用新型,对于本领域技术人员而言,本实用新型可以有各种改动和变化。凡在本实用新型的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1