NLDMOS功率管的制作方法

nldmos功率管

技术领域

1.本实用新型属于功率管技术领域,尤其涉及一种nldmos功率管。

背景技术:

2.nldmos(n型横向双扩散金属氧化物半导体)功率管通常被用作开关管应用作为最终的输出驱动。

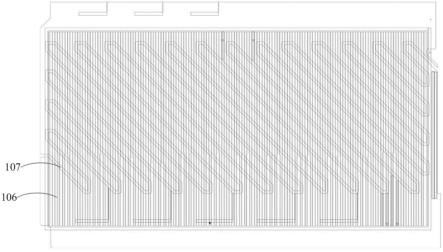

3.其中,常规的nldmos功率管采用两层金属结构连接nldmos功率管的源区和漏区,如图1所示,两层金属结构包括第一金属层106和第二金属层107,第一金属层的各条第一金属分别对应连接至源区和漏区,第二金属层通过通孔连接至第一金属层,第一金属层和第二金属层垂直分布,由于从第二金属层的良好接触过渡到第一金属层后,第一金属层的宽度和厚度减小,对应第一金属层的电流密度增加,出现金属去偏置效应,存在可靠性风险。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种nldmos功率管,旨在提高nldmos功率管的电流均匀度,解决金属去偏置效应。

5.本实用新型实施例提出了一种nldmos功率管,包括:

6.形成于半导体衬底的漂移区和p阱,所述漂移区和所述p阱间隔设置;

7.分别于所述漂移区和所述p阱上形成的源区和漏区;

8.分别与所述源区和所述漏区连接的第一金属层,所述第一金属层包括沿第一方向等间距平行设置的多条第一金属,多条所述第一金属按照预设条数间隔等分连接至所述源区和所述漏区;

9.层叠于所述第一金属层上的第二金属层,所述第二金属层包括沿第二方向等间距平行设置的多条第二金属,多条所述第二金属与所述多条所述第一金属通过通孔连接,其中,所述第一方向与所述第二方向呈斜角设置。

10.可选地,所述第一方向与所述第二方向呈45度斜角设置。

11.可选地,多条所述第一金属依次交错连接至所述源区和所述漏区。

12.可选地,第2i-1条第二金属分别通过通孔与第2j-1条第一金属连接,第2i条第二金属分别通过通孔与第2j条第一金属连接;

13.或者第2i-1条第二金属分别通过通孔与第2j条第一金属连接,第2i条第二金属分别通过通孔与第2j-1条第一金属连接,其中,i与j为大于或者等于1的正整数。

14.可选地,所述第一金属和所述第二金属重叠位置的通孔包括多个,多个通孔沿所述第一方向呈矩阵分布。

15.可选地,各重叠位置的通孔数相等。

16.可选地,所述第一金属上还设置有连接所述漂移区或者所述p阱的多个接触孔。

17.可选地,多个接触孔沿所述第一金属的中心线依次间隔设置。

18.可选地,多条所述第二金属依次首尾连接。

19.可选地,各所述第一金属等宽和等厚度设置,各所述第二金属等宽和等厚度设置,所述第二金属的宽度大于所述第一金属的宽度,所述第二金属的厚度大于所述第一金属的厚度。

20.本实用新型实施例与现有技术相比存在的有益效果是:上述的nldmos功率管通过将多条第一金属和多条第二金属采用斜角设置并通过通孔对应连接,斜角设置时,一方面增加了连接源区和漏区的第一金属的叉指的并联数目,另一方面,第一金属和第二金属重叠面积增加,第一金属和第二金属之间的通孔可设置更多,即源区和漏区之间的通孔可设置更多,增加了源区到漏区之间的金属通路,源区和漏区之间的电流并行通过,改善电流拥堵,提高了电流均匀性以及nldmos功率管的可靠性。

附图说明

21.图1为传统的nldmos功率管的两层金属结构的结构示意图;

22.图2为本实用新型实施例提供的nldmos功率管的结构示意图;

23.图3为本实用新型实施例提供的nldmos功率管的第一金属层的结构示意图;

24.图4为本实用新型实施例提供的nldmos功率管的第二金属层的结构示意图;

25.图5为本实用新型实施例提供的nldmos功率管的两层金属层的结构示意图;

26.图6为本实用新型实施例提供的nldmos功率管的两层金属层的放大示意图。

27.其中,图中各附图标记为:

28.101、衬底;102、p阱;103、漂移区;104、源区;105、漏区;106、第一金属;107、第二金属;108、通孔;109、接触孔。

具体实施方式

29.为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

30.需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。

31.需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

32.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

33.本实用新型实施例提出了一种nldmos功率管。

34.如图2至图6所示,nldmos功率管包括:

35.形成于半导体衬底101的漂移区103和p阱102,漂移区103和p阱102间隔设置;

36.分别于漂移区103和p阱102上形成的源区104和漏区105;

37.分别与源区104和漏区105连接的第一金属层,第一金属层包括沿第一方向等间距平行设置的多条第一金属106,多条第一金属106按照预设条数间隔等分连接至源区104和漏区105;

38.层叠于第一金属层上的第二金属层,第二金属层包括沿第二方向等间距平行设置的多条第二金属107,多条第二金属107与多条第一金属106通过通孔108连接,其中,第一方向与第二方向呈斜角设置。

39.本实施例中,半导体衬底101为p型衬底101,半导体衬底101可为具有体(bulk)或者绝缘体上硅(silicon-on-insulator,soi)结构的硅衬底101,漂移区103为n型漂移区103,p阱102表面形成源区104,漂移区103表面形成漏区105,nldmos功率管还包括栅极,栅极位于源区104和漏区105之间,形成nldmos功率管。

40.其中,源区104和漏区105呈带状,第一金属106上还设置有连接漂移区103或者p阱102的多个接触孔109,源区104和漏区105上通过接触孔109和第一金属层引出nldmos功率管的源极、漏极和栅极,源极、漏极和栅极用于连接外部对应信号,包括电源信号和控制信号等,其中,为了保证源区104、漏区105与第一金属106的电流均匀性和简化工艺,可选地,多个接触孔109沿第一金属106的中心线依次间隔设置。

41.第一金属层包括多条并排等间距设置的多条第一金属106,多条第一金属106按照预设条数间隔等分,并通过接触孔109与源区104和漏区105连接,例如奇数条第一金属106连接至源区104,偶数条第一金属106连接至漏区105,或者第一条第一金属106和第二条第一金属106连接至源区104,第三条第一金属106和第四条第一金属106连接至漏区105,以及第五条第一金属106和第六条第一金属106连接至源区104,依此类推,可选地,如图6所示,为了进一步提高电流均匀性,多条第一金属106依次交错连接至源区104和漏区105,即奇数条第一金属106连接至源区104,偶数条第一金属106连接至漏区105,或者偶数条第一金属106连接至源区104,奇数条第一金属106连接至漏区105。

42.同时,在第一金属层上设置第二金属层,用于分别交叉连接同一类型的第一金属106,其中,同一类型的第一金属106指的是连接至同一源区104或者漏区105的多条第一金属106,第二金属层设置了多条第二金属107,第二金属107沿第二方向排布,第一金属106沿第一方向排布,其中,第一方向与第二方向呈斜角设置,即非平行和垂直设置,斜角可为0~90度之间的对应一角度。

43.多条第二金属107对应分为两组,两组第二金属107交错设置,其中一组第二金属107通过通孔108连接至同一类型的多条第一金属106,另一组第二金属107通过通孔108连接至另一类型的多条第一金属106,同时,第二金属107根据第一金属106的排布方式对应设置,相邻第二金属107可分别连接至同一类型的第一金属106或者连接至不同类型的第一金属106,具体类型不限。

44.如图6所示,对应于第一金属106交错连接方式,可选地,第2i-1条第二金属107分别通过通孔108与第2j-1条第一金属106连接,第2i条第二金属107分别通过通孔108与第2j条第一金属106连接;

45.或者第2i-1条第二金属107分别通过通孔108与第2j条第一金属106连接,第2i条第二金属107分别通过通孔108与第2j-1条第一金属106连接,其中,i与j为大于或者等于1

的正整数。

46.以图6举例说明,第一金属106包括12条第一金属106,其中,从左至右,奇数条第一金属106通过接触孔109连接至源区104,偶数条第一金属106通过接触孔109连接至漏区105,同样,从斜下角至斜上角依次包括第一条第二金属107至第四条第二金属107,第一条第二金属107和第三条第二金属107分别通过通孔108与奇数条第一金属106连接,并跨过偶数条第一金属106,从而连接至同一源区104,第二条第二金属107和第四条第二金属107分别通过通孔108与偶数条第一金属106连接,并跨过奇数条第一金属106,从而连接至漏区105。

47.其中,nldmos功率管的导通电阻rds(on)的表达式:

48.rds(on)≈1/k(vgs

–

vth)+rm;

49.其中,k为比例系数,vgs表示漏源极的端电压,vth表示nldmos功率管的阈值开启电压,rm表示源极和漏极金属连线的总电阻,当nldmos功率管的导通电阻小于1欧姆时,不能忽略金属连线电阻。

50.其中,金属连线电阻的阻值可通过下述表达式估算:

51.rm=(b2r

s1

/2wndl)+(ar

s12

/2wnd)+hr

s2

/2b;

52.其中,nd等于漏区105叉指的数目(或者是源/漏叉指总数的一半),r

s1

等于第一金属106的方块电阻,r

s2

等于第二金属107的方块电阻,r

s12

表示第一金属106和第二金属107并联的方块电阻。

53.通过将第一金属106和第二金属107分别并排设置并呈斜角设置时,nd值大于原垂直方向布线的nd值,根据公式可知,金属连线电阻变小,从而使得nldmos功率管的导通电阻减小。

54.同时,通过增加nd(第二金属107)的数量,意味着相同面积nldmos功率管的源极和漏极的第二金属107叉指的并联数目增加,源极和漏极之间的通孔108更多,提高了源极到漏极的连接性,极大的增加漏极总线到源极总线的金属通路。

55.同样,通过将第一金属106和第二金属107分别并排设置并呈斜角设置时,可理解为将nldmos功率管分成n个并联的子nldmos功率管,这n个子nldmos功率管源极和漏极之间的通路相同,致使电流并行通过,改善拥堵,提高电流的均匀分布,使rm减小,整个nldmos功率管的(导通电阻)减小,提高了nldmos功率管电流均匀度和热均匀性,以及提高了nldmos功率管的可靠性。

56.其中,为了简化半导体制程工艺,可选地,第一方向与第二方向呈45度斜角设置。

57.为了连接相邻第一金属106,从而连接各子nldmos功率管的源极和漏极,提高电流均匀性,可选地,如图5所示,多条第二金属107依次首尾连接。

58.同样,由于第一金属106和第二金属107斜角设置,增加了第一金属106和第二金属107的重叠面积,第一金属106和第二金属107之间的通孔108可设置更多,可选地,如图6所示,第一金属106和第二金属107重叠位置的通孔108包括多个,多个通孔108沿第一方向呈矩阵分布,通过设置矩阵分布的多个通孔108,增加了源区104到漏区105之间的金属通路,源区104和漏区105之间的电流并行通过,改善电流拥堵,提高了电流均匀性。

59.进一步地,为了保证每一金属通路的具有相同的电流均匀性,各重叠位置的通孔108数相等。

60.为了进一步增加第一金属106和第二金属107的重叠面积,增加通孔108数,提高电流均匀性,第一金属106和第二金属107重叠面积,可选地,各第一金属106等宽和等厚度设置,各第二金属107等宽和等厚度设置,第二金属107的宽度大于第一金属106的宽度,第二金属107的厚度大于第一金属106的厚度,通过增加第二金属107的宽度和厚度,进一步增加了第一金属106和第二金属107重叠面积,可进一步增加重叠面积处的通孔108数,提高电流均匀性。

61.本实用新型实施例与现有技术相比存在的有益效果是:上述的nldmos功率管通过将多条第一金属106和多条第二金属107采用斜角设置并通过通孔108对应连接,斜角设置时,一方面增加了连接源区104和漏区105的第一金属106的叉指的并联数目,另一方面,第一金属106和第二金属107重叠面积增加,第一金属106和第二金属107之间的通孔108可设置更多,即源区104和漏区105之间的通孔108可设置更多,增加了源区104到漏区105之间的金属通路,源区104和漏区105之间的电流并行通过,改善电流拥堵,提高了电流均匀性以及nldmos功率管的可靠性。

62.以上所述实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1