一种跨越式液冷流道系统及电池包的制作方法

本技术涉及动力电池领域,特别是一种跨越式液冷流道系统及电池包。

背景技术:

1、随着新能源汽车日益发展,市场对动力电池能量密度及充放功率的要求越来越高,使得动力电池企业选用液冷系统冷却电池的情形越来越多,且现如今电池包的集成度越来越高,包内空间越来越紧凑,需要极度压缩空间满足设计需求。

2、行业内对液冷板进行分流并汇流的常用的方法是在液冷板的出口段与入口段上设计管嘴,并使用快插管路连接,使得液冷板流道中的液体分流后通过快插管路以及快插接头进行汇流,而快插接头的尺寸较大,直径约30mm,高度需要约60mm的空间,且快插接头的成本较高;同时快插管路对流阻的影响较大,导致整包流阻上升;包内管路越多,存在泄漏的风险越大,并且为提高电池包的能量密度,电池包中电池布置往往非常密集,空间结构紧凑,散热空间小;而电池包大电流充电、大功率放电时电池的发热量较大,利用自然冷却或传统的风冷方式很难带走电池的热量,为此越来越多的电池包采用了电池液冷技术。电池液冷技术可以迅速带走电池包内部热量,使电池系统能够始终保持在最佳工作温度,提升电池的循环使用寿命,同时有助于防止电池热失控的发生,提高电池安全,因此在紧凑的空间如何合理安装电池液冷装置成为急需解决的问题。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于:针对现有技术存在的均温性不好,以及普遍采用快插接头使得整个电池包流阻上升;包内管路越多,存在泄漏的风险越大的问题,提供一种跨越式液冷流道系统及电池包。

2、为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:

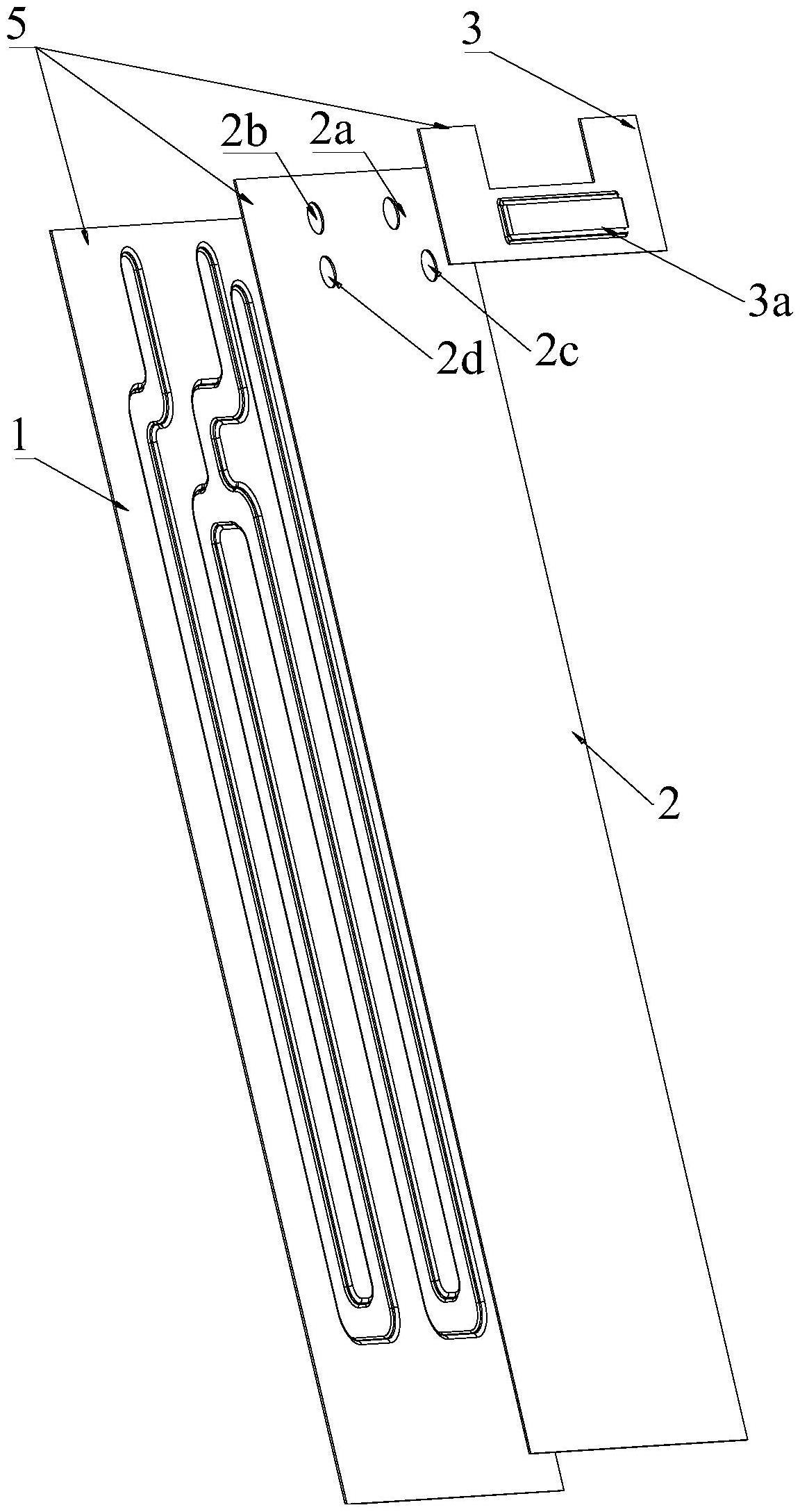

3、一种跨越式液冷流道系统,包括第一面板,所述第一面板上设有冷却液的入口段和出口段,所述第一面板上设有至少两个流道,所述第一面板上方设有第二面板,而所述第二面板上设有第三面板,所述第三面板上设有第三流道,且所述第三流道朝向第二面板设置,所述第一面板上各所述流道中的一端部均连通所述入口段,各所述流道中的另一端部中的一部分直接连通出口段,各所述流道中的另一端部中的剩余部分通过所述第三流道连通出口段。

4、本实用新型为一种跨越式液冷流道系统,通过第一面板、第二面板以及流道与第三流道的配合设置,使得第一面板流道中的冷却液能与第三流道配合完成分流与汇流这一过程,使得所述液冷板整体的z向高度能够显著降低,有效提升电池内部空间的利用率,且在第三流道与第一面板上设置的流道能配合使用,使得所述液冷板内部流阻降低,也使得整个电池包中的流阻降低,同时通过所述第三流道与流道来完成分流到汇流这一过程,使得内部管路数量减少,降低了泄露的情况发生。

5、作为本实用新型的优选方案,第二面板上还开设有第三通孔与第四通孔,第三通孔使得第三流道以及与第三流道相对应的入口段实现连通,而第三流道与对应的流道通过第四通孔连通,使得第三流道实现跨越式连接。

6、作为本实用新型的优选方案,第二面板上设有与入口段以及出口段相对应的第一通孔与第二通孔,使得第一面板与第二面板连接后,第一面板上的入口段与出口段不会完全被第二面板遮挡,造成无法入液与出液。

7、作为本实用新型的优选方案,第一面板上设置的流道包括并联连接的第一流道与第二流道,通过并联连接避免发生堵塞,而第一流道与第二流道的一端连接至入口端,而第一流道连接至出口段,第二流道的一端通过第三流道连接至出口段,使得第三流道呈跨越式设置。

8、作为本实用新型的优选方案,第一面板,第二面板以及第三面板通过钎焊进行连接,保证了连接后的气密性,其中第一面板与第三面板分别设置在第二面板的上下两个端面上。

9、作为本实用新型的优选方案,上述入口段与出口段以及第一流道和第二流道均是在第一面板上通过冲压成型的第一凹槽结构,上述的第三流道同样为在第三面板上冲压而成的第二凹槽结构,使得上述的入口段与出口段以及第一流道和第二流道和第三流道能一体成型。

10、作为本实用新型的优选方案,上述的第一凹槽结构与第二凹槽结构相对设置,第二凹槽结构的凹面朝向第二面板设置,第二凹槽结构的凸面朝向外部设置,且第二凹槽的两端分别对应第一凹槽成型后的末端,也就是第三流道的两端分别对应第一流道与第二流道的末端,使得流道之间在连接后能形成一个腔体,实现了流道内部液体的分流汇流。

11、作为本实用新型的优选方案,上述第一面板d1、第二面板d2以及第三面板d3的厚度均为1-2mm的冲压板,使得第一面板、第二面板。第三面板进行钎焊连接后整体厚度增加不超过5mm,能显著的减少液冷板系统的z向高度。

12、作为本实用新型的优选方案,第一面板冲压成型的流道深度在2-4mm这个范围之间,第三面板上通过冲压成型的第三流道深度也在2-4mm范围之内,保证流道内液体不会堵塞的同时也提升了空间的利用率,

13、本实用新型还提供了一种电池包,该电池包包括了上述的一种跨越式液冷流道系统。

14、采用了该跨越式液冷流道系统电池包,能够有效减少电池包的空间体积,使电池包的集成度越来越高,电池包内空间也会比较紧凑,能够满足在极度压缩空间的设计需求。

15、综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:

16、1、本实用新型为一种跨越式液冷流道系统,通过第一面板、第二面板以及流道与第三流道的配合设置,使得第一面板流道中的冷却液能与第三流道配合完成分流与汇流这一过程,使得所述液冷板整体的z向高度降低,提升电池内部空间的利用率,且在第三流道与第一面板上设置的流道能配合使用,使得所述液冷板内部流阻降低,也使得整个电池包中的流阻降低,同时通过所述第三流道与流道来完成分流到汇流这一过程,使得内部管路数量减少,降低了泄露的情况发生。

17、2、本实用新型为一种跨越式液冷流道系统,采用第三面板来代替传统的快插接头,并且将第一面板、第二面板、第三面板进行钎焊,从空间设计方面,三层钎焊板增加了不高于5mm的高度,替代了快插管路的使用;若使用快插管路,z向高度需要约60mm的空间,从流阻方面,快插接头内部存在较大的变径,对流阻影响较大;第三面板和第一面板的流道截面相同,对流阻的影响较小,从气密方案,快插管路可能存在密封圈失效,且钎焊板的泄漏率高于快插接头的泄漏率。

18、3.本实用新型采用的电池包,采用了该跨越式液冷流道系统,能够有效减少电池包的空间体积,使电池包的集成度越来越高,电池包内空间也会比较紧凑,能够满足在极度压缩空间的设计需求。

技术特征:

1.一种跨越式液冷流道系统,其特征在于,包括第一面板(1),所述第一面板(1)上设有冷却液的入口段(4a)和出口段(4b),所述第一面板(1)上设有至少两个流道(4),所述第一面板(1)上方设有第二面板(2),而所述第二面板(2)上设有第三面板(3),所述第三面板(3)上设有第三流道(3a),且所述第三流道(3a)朝向第二面板(2)设置;所述第一面板(1)上各所述流道(4)中的一端部均连通所述入口段(4a),各所述流道(4)中的另一端部中的一部分直接连通出口段(4b),各所述流道(4)中的另一端部中的剩余部分通过所述第三流道(3a)连通出口段(4b)。

2.根据权利要求1所述的一种跨越式液冷流道系统,其特征在于,所述第二面板(2)上开设有第三通孔(2c)与第四通孔(2d),所述第三流道(3a)与对应所述入口段(4a)通过所述第三通孔(2c)连通,所述第三流道(3a)与对应所述流道(4)通过所述第四通孔(2d)连通。

3.根据权利要求1所述的一种跨越式液冷流道系统,其特征在于,所述第二面板(2)上端面设有第一通孔(2a)和第二通孔(2b),所述第一通孔(2a)与所述入口段(4a)相连通,所述第二通孔(2b)与所述出口段(4b)相连通。

4.根据权利要求1所述的一种跨越式液冷流道系统,其特征在于,其特征在于,所述第一面板(1)上的所述流道(4)包括并联连接的第一流道(4d)以及第二流道(4c),所述第一流道(4d)一端与所述第二流道(4c)一端均连通所述入口段(4a),所述第一流道(4d)另一端连通所述出口段(4b),所述第二流道(4c)通过所述第三流道(3a)连通所述出口段(4b)。

5.根据权利要求1-4任一项所述的一种跨越式液冷流道系统,其特征在于,所述第一面板(1)、所述第二面板(2)和所述第三面板(3)通过钎焊连接成整体结构件,其中所述第一面板(1)和所述第三面板(3)分别设于所述第二面板(2)相对的两表面。

6.根据权利要求5所述的一种跨越式液冷流道系统,其特征在于,所述入口段(4a)和所述出口段(4b)、所述流道(4)均为在所述第一面板(1)上冲压成型的第一凹槽结构,所述第三流道(3a)为在第三面板(3)上冲压成型的第二凹槽结构。

7.根据权利要求6所述的一种跨越式液冷流道系统,其特征在于,所述第一凹槽结构,和所述第二凹槽结构相对设置,且所述第二凹槽结构朝向所述第二面板(2)设置,所述第二凹槽结构底部的凸起朝外设置。

8.根据权利要求7所述的一种跨越式液冷流道系统,其特征在于,所述第一面板(1)的厚度d1、所述第二面板(2)的厚度d2和所述第三面板(3)的厚度d3均为1-2mm。

9.根据权利要求8所述的一种跨越式液冷流道系统,其特征在于,所述第一面板(1)上冲压成型的各所述流道(4)深度均为h1为2-4mm,所述第三面板(3)上冲压成型的所述第三流道(3a)深度h2为2-4mm。

10.一种电池包,其特征在于,包括权利要求1-9任一项所述的一种跨越式液冷流道系统。

技术总结

本技术涉及动力电池领域,具体涉及一种跨越式液冷流道系统及电池包,其中包括有第一面板,第一面板上设有入口段与出口段以及至少两条流道,在第一面板上设有将第一面板覆盖的第二面板,第二面板上设有第三面板,第三面板上设有第三流道,第三流道朝向第二面板设置,第一面板上所有的流道一端部都连通至入口段,各流道的另一端部的一部分连通至出口段,各流道的另一部分则通过第三流道连通至出口段,本技术通过将通过流道与第三流道的配合使得液冷板内部液体实现分流汇流,而设置第三流道使得成型后的液冷板Z向高度降低,提升了空间利用率,而从流阻方面,设置第三流道这样的形式对流阻的影响较小。

技术研发人员:王圆圆,秦波,刘华俊,闫仕伟

受保护的技术使用者:湖北亿纬动力有限公司

技术研发日:20221208

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!