带半导体元件、基底和连接器的半导体装置及其制造方法与流程

本发明涉及一种具有半导体元件、基底和接合连接器的半导体装置。本发明还涉及具有至少一个这种半导体装置的半导体模块。此外,本发明涉及具有至少一个这种半导体模块的功率转换器。此外,本发明涉及用于制造具有半导体元件、基底和接合连接器的半导体装置的方法。

背景技术:

1、这种半导体模块一般用在功率转换器中。功率转换器例如被理解为整流器、逆变器、变频器或直流变换器。在半导体模块中采用的半导体元件尤其是晶体管、可控硅、晶闸管或二极管。晶体管例如设计为绝缘栅双极型晶体管(igbt)、场效应晶体管或双极型晶体管。半导体装置的半导体元件通常经由基底上的接合连接器相连。这种接合连接器尤其能够设计为接合线和/或接合带。特别地,半导体元件的电源触点以及igbt的发射极触点通常与基底上的多个接合连接器连接。

2、专利文献de 11 2004 000 727 b4描述了电组件,其包括具有传导上表面的电装置、外部连接电装置的传导接口和传导带,传导带以超声波接合到传导上表面的第一部段上并且接合到传导接口上,其中,传导带包括连接传导上表面的第一层和在第一层之上的第二层,其中,第一层由铝制成并且第二层由铜制成。

3、通常有利的是,半导体装置的半导体元件在半导体模块中相互尽可能远离地放置,以便例如通过热分散实现优化的散热。然而,为了保持半导体模块的尺寸尽可能地小,例如针对用于连接控制触点以及igbt的栅极触点的接线将附加的结构空间最小化。尤其如果半导体元件密集地放置在模块边缘,在那里通常存在同样经由接合连接器在模块内部连接的壳体端子引脚,使得半导体模块内的接线变得困难。特别是在控制触点的情况中,长的接合线以及相关联的高的带电感还对线路的电性能有负面作用。

4、公开文献de 11 2019 000 660 t5描述了具有主表面的基底、设置在主表面上的多个导体图案、布置在多个导体图案上以用于连接集电器电极的多个开关元件以及单一或多个接线元件,接线元件直接连接在不同导体图案上布置并且并联在多个开关元件之间的接线元件的发射极。

技术实现思路

1、在该背景下,本发明的基本目的在于给出一种半导体装置,其与现有技术相比具有改善的接线。

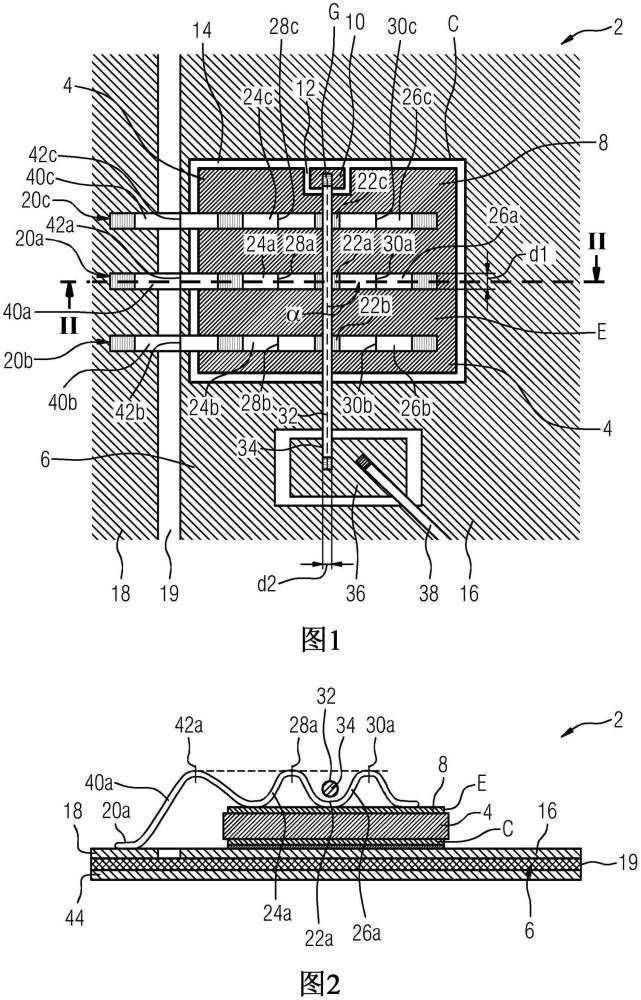

2、根据本发明,该目的通过具有半导体元件、基底和接合连接器的半导体装置实现,其中,半导体元件与基底连接,尤其整体接合地连接,其中,半导体元件在背离基底的一侧上具有至少一个接触面,其中,半导体元件的至少一个接触面经由至少一个第一接合连接器与基底连接,其中,至少一个第一接合连接器在接触面上分别形成至少一个第一缝合接触部,第一缝合接触部布置在相应的第一接合连接器的第一环路与第二环路之间,其中,第一环路具有第一最大部并且第二环路具有第二最大部,其中,第二接合连接器的第一横向环路布置成在第一缝合接触部之上延伸并且平行于接触面延伸地看布置在第一环路的第一最大部与第二环路的第二最大部之间。

3、此外,根据本发明,该目的通过具有至少一个这种半导体装置的半导体模块实现。

4、此外,根据本发明,该目的通过具有至少一个这种半导体模块的功率转换器实现。

5、此外,根据本发明,该目的通过一种用于制造具有半导体元件、基底和接合连接器的半导体装置的方法实现,其中,半导体元件尤其整体接合地与基底连接,其中,半导体元件在背离基底的一侧上具有至少一个接触面,其中,半导体元件的至少一个接触面经由至少一个第一接合连接器与基底连接,其中,至少一个第一接合连接器在接触面上分别形成至少一个第一缝合接触部,第一缝合接触部布置在相应的第一接合连接器的第一环路和第二环路之间,其中,第一环路具有第一最大部并且第二环路具有第二最大部,其中,在另一步骤中,第二接合连接器的第一横向环路布置成在第一缝合接触部之上延伸并且平行于接触面延伸地看布置在第一环路的第一最大部与第二环路的第二最大部之间。

6、以下关于半导体装置提出的优点和优选实施方案能够类似地转用于半导体模块、功率转换器和方法。

7、本发明基于以下考虑,即给出一种半导体装置的紧凑的接线,以便实现优化的散热和电性能。在这种半导体装置中,至少一个半导体元件尤其整体接合地与基底连接,其中,半导体元件例如设计为绝缘栅双极型晶体管(igbt),其中,这种整体接合例如能经由焊接或烧结结合来构成。布置在半导体元件的背离基底的一侧上的至少一个接触面经由至少一个第一接合连接器与基底连接。此外,至少一个第一接合连接器能够设计为接合线或接合带。例如应用至少一个特别是由铝制成的、具有直径在100μm到500μm的范围中的基本环形的横截面的重引线接合。到半导体元件的接触面的连接借助于至少一个第一接合连接器的环路穿引、尤其借助于多重缝合楔形到楔形引线接合来构成。通过多次也称为“缝合”的接合形成了至少一个第一缝合接触部,第一缝合接触部布置在第一接合连接器的第一环路和第二环路之间。通常,这种缝合接触部也被称为“缝合接合部”并且例如能够被设计为“楔形接合部”。第一环路具有第一最大部,而第二环路具有第二最大部。通过“缝合”实现半导体元件上改善的功率分布。

8、此外,能被设计为接合线或接合带的第二接合连接器用于另外的接线,例如用于连接至少一个控制触点或辅助发射极。第二接合连接器的第一横向环路布置成在第一缝合接触部之上延伸并且布置在第一环路的第一最大部和第二环路的第二最大部之间。通过第二接合连接器经由半导体元件的这种伸展实现了更短的接合的电感,并且这还对电路的电性能有积极影响。此外节省了构造空间并且在接线以及在半导体装置中放置至少一个半导体元件时实现更高的灵活性,并且这还例如通过热发散导致优化的散热。

9、第二接合连接器的第一横向环路布置成尤其完全地在第一环路的第一最大部和/或第二环路的第二最大部之下延伸。如果第二接合连接器的横截面的至少一部分在与相应的第一接合连接器交叉时在第一最大部和/或第二最大部之下延伸,则第二接合连接器的第一横向环路布置在第一最大部和/或第二最大部之下。如果第二接合连接器的整个横截面在与相应的第一接合连接器交叉时在第一最大部和/或第二最大部之下延伸,则第二接合连接器的第一横向环路完全地布置在第一最大部和/或第二最大部之下。第二接合连接器因此延伸通过由第一缝合接触部形成的、相应的第一接合连接器的“接合谷”。通过第二接合连接器经过半导体元件的这种伸展实现了更短的接合的电感,这还对电路的电性能有积极的影响。

10、另一个实施方式提出,半导体元件在背离基底的一侧上具有至少一个控制接触面,其中,第二接合连接器与控制接触面连接。通过第二接合连接器经过半导体元件的这种伸展避免了用于控制信号的接线不得不围绕半导体元件延伸的布置,从而实现了更短的接合的电感,这还对电路的电性能有积极的影响。此外节省了构造空间。

11、另一个实施方式提出,第二半导体元件的控制接触面经由第二接合连接器的第一横向环路与半导体元件的控制接触面连接。通过用于控制信号的接线的这种片到片的连接节省了构造空间并且减少了接合线长度。

12、另一个实施方式提出,第二接合连接器以相对于至少一个第一接合连接器呈75°和90°之间、特别是85°和90°之间的角度布置。通过这种布置使得尤其控制信号与负载电流之间的耦合连接最小化。

13、另一个实施方式提出,至少一个第一接合连接器在接触面上分别形成第二缝合接触部,第二缝合接触部布置在相应的第一接合连接器的第一环路和第三环路之间,其中,第三环路具有第三最大部,其中,第三接合连接器的第二横向环路布置成在第二缝合接触部之上延伸并且平行于接触面延伸地看布置在第一环路的第一最大部和第三环路的第三最大部之间。通过这种布置节省了附加的结构空间。

14、另一个实施方式提出,第二接合连接器的第一横向环路和第三接合连接器的第二横向环路布置成尤其完全地在第一环路的第一最大部、第二环路的第二最大部和/或第三环路的第三最大部之下延伸。通过第二接合连接器经过半导体元件的这种伸展实现了更短的接合的电感,这还对电路的电性能有积极的影响。

15、另一个实施方式提出,多个平行延伸地布置的第一接合连接器在接触面上分别形成至少一个第一缝合接触部,其中,相应的第一缝合接触部布置在相应的第一接合连接器的第一环路和第二环路之间,其中,相应的第一接合连接器的第一环路具有第一最大部,并且相应的第一接合连接器的第二环路具有第二最大部,其中,第二接合连接器的第一横向环路布置成在平行延伸地布置的第一接合连接器的第一缝合接触部之上延伸并且平行于接触面延伸地看布置在第一环路的相应的第一最大部与第二环路的相应的第二最大部之间。第一缝合接触部形成由第二接合连接器的横向环路延伸经过的“接合谷”。特别地,第一缝合接触部布置成使得第一缝合接触部之间的连接形成直线。此外,该直线能够布置成尤其平行于芯片边缘地延伸。可替换地,第一缝合接触部能够相互错开地布置。通过应用多个平行延伸布置的、分别通过“缝合”多次与接触面连接的第一接合连接器,实现了半导体元件上改善的电流分布。通过第二接合连接器经过半导体元件的第一缝合接触部的伸展实现了更短的接合的电感,这还对电路的电性能有积极的影响。此外节省了构造空间。

16、另一个实施方式提出,第二接合连接器的第一横向环路布置成尤其完全地在第一环路的相应的第一最大部和/或第二环路的相应的第二最大部之下延伸。因此,第二接合连接器延伸通过由相应的第一缝合接触部形成的“接合谷”。通过第二接合连接器的这种伸展实现了更短的接合的电感,这还对电路的电性能有积极的影响。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!