晶体管及其制作方法、动态存储器、电子设备与流程

本技术涉及半导体,具体而言,本技术涉及一种晶体管及其制作方法、动态存储器、电子设备。

背景技术:

1、随着技术的发展和进步,半导体器件不断朝着小型化、高集成度的方向发展。

2、dram(动态随机存取内存)存储器作为一种高速地、随机地写入和读取数据的半导体器件,常被广泛地应用到数据存储设备中。对于dram存储器等半导体器件而言,晶体管是重要的组成部分。由于半导体器件的尺寸缩小,导致晶体管的源极和漏极的接触面积减小,造成半导体器件的开态电流显著降低,影响半导体器件的运行速度。

3、因此,如何在不增加半导体器件尺寸的情况下,提高开态电流,成为亟待解决的问题。

技术实现思路

1、本技术针对现有方式的缺点,提出一种晶体管及其制作方法、动态存储器、电子设备,能够在不增加半导体器件尺寸的情况下,提高开态电流。

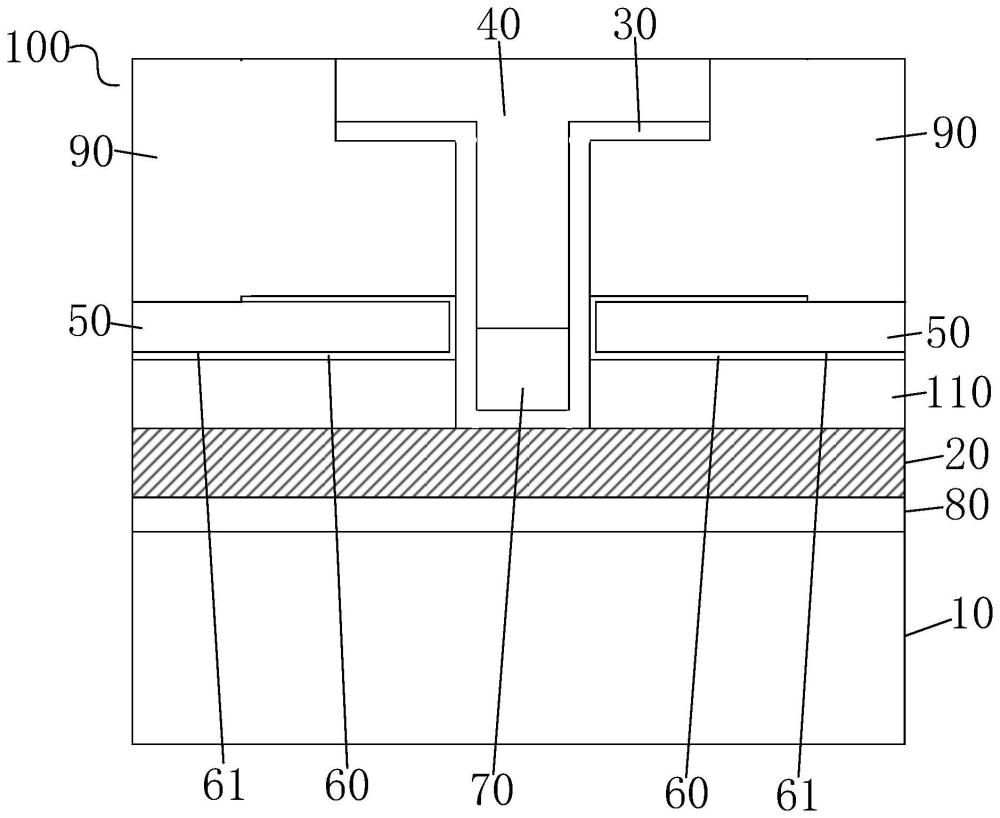

2、第一个方面,本技术实施例提供了一种晶体管,包括:

3、衬底;

4、第一电极,设置在衬底的一侧;

5、半导体层,设置在第一电极远离衬底的一侧,半导体层与第一电极连接,半导体层具有开口朝向远离第一电极一侧的第一腔,第一腔沿垂直于衬底的方向延伸;

6、第二电极,至少部分第二电极填充在第一腔内,第二电极伸入第一腔内与第一腔的侧壁连接;

7、栅极,围设在半导体层的外周,栅极与半导体层绝缘。

8、在本技术的一些实施例中,晶体管还包括栅介质层,栅介质层包括位于半导体层和栅极之间同时与栅极和半导体层接触的第一部分。

9、在本技术的一些实施例中,栅极为一膜层,膜层在平行于衬底的平面内在远离半导体层的方向上延伸;栅介质层具有开口朝向远离半导体层一侧的第二腔,第二腔沿平行于衬底方向延伸,栅极设置在第二腔内,第一部分为第二腔的底部。

10、在本技术的一些实施例中,半导体层包括沿平行于衬底方向延伸的第二部分,第二部分与第一腔的侧壁连接,且位于第一腔远离衬底的一端,第二部分在衬底上的正投影位于第一腔在衬底上的正投影的外部;

11、第二电极同时与第二部分的半导体层接触。

12、在本技术的一些实施例中,晶体管还包括第二绝缘层,第二绝缘层位于第一腔内填充第一腔的底部且顶部高出栅极的下表面,第二电极填充第一腔且位于第二绝缘层上。

13、在本技术的一些实施例中,衬底为硅衬底;

14、晶体管还包括:

15、第三绝缘层,第三绝缘层设置在衬底与第一电极之间。

16、第二个方面,本技术实施例提供了一种动态存储器,包括字线、位线以及第一方面中任意一个实施例中的晶体管,字线与栅极连接,位线与第一电极或第二电极连接。

17、第三个方面,本技术实施例提供了一种电子设备,包括第一方面中任意一个实施例中的晶体管。

18、第四个方面,本技术实施例提供了一种晶体管的制作方法,包括:

19、提供一衬底;

20、在衬底的一侧制作第一电极;

21、在第一电极远离衬底一侧制作半导体层,半导体层与第一电极连接,半导体层具有开口朝向远离第一电极一侧的第一腔,第一腔沿垂直于衬底的方向延伸;

22、在半导体层远离衬底的一侧制作第二电极,至少部分第二电极填充在第一腔内,第二电极伸入第一腔内与第一腔的侧壁连接;

23、在半导体层的外周制作栅极,栅极与半导体层绝缘。

24、在本技术的一些实施例中,在第一电极远离衬底一侧制作半导体层之前,还包括:

25、在第一电极远离衬底的一侧依次制作第一绝缘层、替代栅极层和第一介质层;

26、对第一介质层、替代栅极层和第一绝缘层进行图案化处理,形成贯穿第一介质层、替代栅极层和第一绝缘层的容纳腔,以暴露出第一电极;

27、在第一电极远离衬底一侧制作半导体层,包括:

28、在第一介质层远离衬底的一侧形成半导体层,至少部分半导体层位于容纳腔内,半导体层通过容纳腔与第一电极连接。

29、在本技术的一些实施例中,在半导体层远离衬底的一侧制作第二电极之前,还包括:

30、在半导体层远离衬底一侧制作第二介质层,至少部分第二介质层填充在第一腔内;

31、对第二介质层进行图案化处理,形成第二绝缘层,第二绝缘层位于第一腔内填充第一腔的底部;

32、在半导体层远离衬底的一侧制作第二电极,包括:

33、在第二绝缘层远离衬底的一侧和半导体层远离衬底的一侧形成第二电极,第二电极填充第一腔且位于第二绝缘层上。

34、在本技术的一些实施例中,在半导体层的外周制作栅极之前,还包括:

35、对第二电极和半导体层进行图案化处理,以暴露出第一介质层;

36、在第一介质层远离衬底一侧制作第三介质层,第三介质层围设在部分第二电极的外周,第三介质层远离衬底一侧的表面与第二电极远离衬底一侧的表面平齐;

37、对第三介质层和第一介质层进行图案化处理,形成第一凹槽,以暴露出替代栅极层;

38、去除替代栅极层,形成与第一凹槽连通的第二凹槽,以暴露出半导体层。

39、在本技术的一些实施例中,在半导体层的外周制作栅极之前,还包括:

40、在第一凹槽和第二凹槽的表面制作第四介质层,第四介质层覆盖暴露出的半导体层;

41、在半导体层的外周制作栅极,包括:

42、在第一凹槽和第二凹槽内制作栅极金属层;

43、对第四介质层和栅极金属层进行图案化处理,形成栅介质层和栅极,栅极为一膜层,膜层在平行于衬底的平面内在远离半导体层的方向上延伸;栅介质层包括位于半导体层和栅极之间同时与栅极和半导体层接触的第一部分,栅介质层具有开口朝向远离半导体层一侧的第二腔,第二腔沿平行于衬底方向延伸,栅极设置在第二腔内,第一部分为第二腔的底部。

44、在本技术的一些实施例中,在衬底的一侧制作第一电极之前,还包括:在衬底的一侧制作第三绝缘层;

45、在半导体层的外周制作栅极之后,还包括:在栅极远离衬底的一侧制作第五介质层,第五介质层远离衬底一侧的表面与第三介质层远离衬底一侧的表面平齐,第五介质层、第一介质层和第三介质层形成平坦层。

46、本技术实施例提供的技术方案带来的有益技术效果包括:

47、本技术实施例中,第一电极与半导体层连接,第二电极与半导体层连接且至少部分第二电极填充在第一腔内,填充在第一腔内的第二电极与第一腔的部分内壁连接,通过将半导体层的第一腔设置为沿垂直于衬底方向延伸,能够增大第二电极与半导体层的第一腔的部分内壁之间的接触面积,从而增大第二电极与半导体层的接触面积,从而能够在不增加器件尺寸的情况下,增加第二电极与半导体层的接触面积,从而提高器件的开态电流。

48、本技术附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,这些将从下面的描述中变得明显,或通过本技术的实践了解到。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!