一种基于纳米压印转移电极的柔性器件及其制备方法

本发明属于柔性电子领域,涉及了一种基于柔性二维晶体管阵列的制备方法;具体的是,涉及了一种基于纳米压印转移电极的柔性器件及其制备方法。

背景技术:

1、与块体材料相比,二维半导体更容易弯曲、卷曲和折叠,在曲率半径小,重复变形次数多的弯曲条件下仍具有良好的稳定性和耐久性,在柔性智能传感器、电子皮肤、可穿戴设备中具有广阔的应用前景。然而二维材料由于与电极接触界面处的大接触电阻同样限制了器件载流能力,距离工业界技术目标存在较大差距。在基于二维半导体的柔性电子器件中,金属-半导体接触质量对晶体管器件性能具有重要影响。传统的利用离子轰击沉积金属接触的方案对原子级厚度的二维半导体材料形成损伤,粗糙的金属-半导体界面以及二维材料缺陷、化学无序,导致了费米能级钉扎和大的接触电阻,严重制约了二维半导体晶体管器件的性能。在柔性显示、柔性射频等领域,晶体管开态电流决定了器件品质,因此降低界面接触电阻、提高柔性场效应晶体管驱动电流具有重要意义。

2、通过在牺牲衬底预沉积图案化的金属,随后机械剥离出具有原子级平整的接触电极,最后将大面积接触电极阵列转移至si、sio2等硬质衬底上二维材料表面以构建非柔性硬质衬底器件的工作已有报道。其中的二维半导体-金属接触具有洁净范德华接触界面。同时接触的肖特基势垒高度可以调节并形成有效的欧姆接触,最终实现接触电阻的降低,显著提升载流子输运性能以及器件开态电流密度。然而,这些方案存在引入湿法过程造成离子污染、使用石墨烯等造成高昂成本、工艺流程繁琐的问题。且目前向聚酰亚胺等柔性衬底转移平整金属电极的方法鲜有报道。为此有必要开发一种可实现大面积低成本阵列化的电极干法转移工艺,以解决现有技术存在的问题,满足在柔性电子领域的应用。

技术实现思路

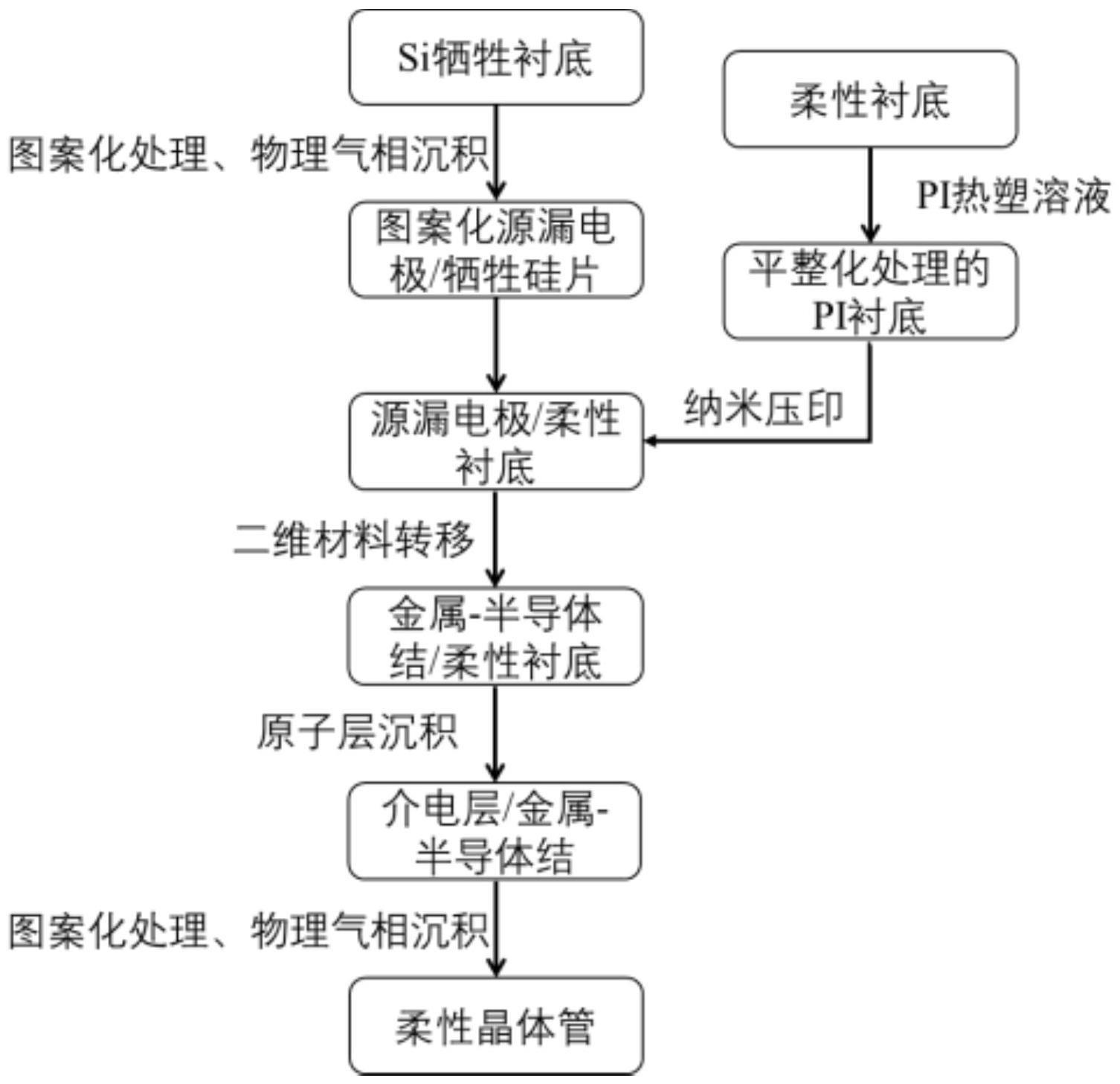

1、发明目的:本发明的目的是提供了一种用于二维半导体器件的金属电极转移方法,实现通过纳米压印将与所需二维材料功函数匹配的任意三维金属电极(包括具有弱粘附力和强粘附力的金属)向柔性衬底的无损干法转移。并结合原子层沉积技术,构建基于该转移范德华接触电极的场效应晶体管,实现具有高器件场效应迁移率以及高开态电流密度,满足柔性射频与柔性显示的需求。

2、技术方案:本发明所述的一种基于纳米压印转移电极的柔性器件,包括柔性衬底、介电层、二维材料、源/漏极及栅极;

3、其中,所述二维材料、源/漏极安置在柔性衬底的上侧,所述介电层安置在二维材料、源/漏极表面,所述栅极安置于介电层上;

4、所述二维材料、源/漏极、栅极和介电层共同组成三端场效应晶体管器件。

5、进一步的,一种基于纳米压印转移电极的柔性器件的制备方法,

6、先将金属电极在牺牲si衬底上进行预制备,再通过纳米压印被转移到柔性衬底上,最终基于纳米压印通过转移得到的金属电极构筑二维柔性器件。

7、进一步的,其具体制备步骤如下:

8、(1)、在牺牲si衬底上通过图案化处理定义所需电极图案,通过高真空物理气相沉积制备出金属电极结构;

9、(2)、将聚酰亚胺(pi)溶液涂覆在平整洁净的柔性衬底表面上并加热预固化;

10、(3)、在纳米压印载物台中,带有预制备金属电极的牺牲衬底置于底部,带有pi膜的柔性衬底盖于上方,与牺牲衬底对齐,打开纳米压印真空吸附去除二者之间的气隙以紧密贴合;

11、(4)、将纳米压印载物台加热至180℃,施加35bar压力进行压印转移;

12、2min后压力解除,载物台下降,冷却至室温后将粘附在一起的牺牲衬底和柔性衬底一并取出;

13、(5)、由于未完全固化的pi膜的粘附,剥离柔性衬底,附着的金属电极一起从牺牲衬底基板机械释放,图案化的金属电极可以以接近100%的产率转移到柔性衬底上;

14、(6)、将嵌有图案化的金属电极的柔性衬底置于cvd系统的石英管或真空加热台上,250℃真空加热10min,pi膜完全固化;

15、(7)、在带有内嵌金属触点的完全固化pi膜的柔性衬底上进行二维材料转移和必要的多余区域的材料刻蚀,并置于原子层沉积系统中生长电介质层,最后进行栅电极定义制备,实现二维柔性晶体管的批量制造。

16、进一步的,所述的转移电极为任意三维金属电极(包括具有au、cu、ag等弱粘附力和ni、ti、pt强粘附力的金属),目标衬底为25um、50um、125um及任意厚度的聚酰亚胺柔性衬底,采用聚酰亚胺溶液为基于dmf、dmac、nmp为溶剂的热塑型或热固性溶液。

17、进一步的,在步骤(1)中,所述的牺牲衬底选取纯硅片或带有电介质层的硅片;

18、所述的高真空物理气相沉积具体指电子束蒸发或热蒸发技术,所述的图案化处理方法包括标准紫外光刻、极紫外光刻、电子束曝光、磁控溅射和纳米压印技术。

19、进一步的,在步骤(2)中,所述的聚酰亚胺厚度为300nm或以上。

20、进一步的,在步骤(4)中,所述的加热温度为100℃及以上,压力为10bar及以上,时间为10s及以上

21、进一步的,在步骤(6)中,所述的pi膜完全固化时间为200℃10min或以上。

22、进一步的,在步骤(7)中,所述的电介质层包括但不限于氧化铝、氧化锆、氧化铪等介电层。

23、本发明的工作原理是:未完全固化的聚酰亚胺溶液成膜后具有一定粘附性,在目标柔性衬底与牺牲衬底贴合后,通过纳米压印施加温度和压力,可使得聚酰亚胺膜与柔性衬底形成粘附并是图案化金属电极嵌入其中,在恢复室温后机械释放时电极随聚酰亚胺膜一同从牺牲衬底上脱离,嵌入柔性衬底上的聚酰亚胺膜中,并暴露出洁净的新表面;通过该手段可将不同功函数的金属剥离,来创建具有可调接触势垒的二维柔性半导体fet器件。

24、有益效果:本发明与现有技术相比,本发明的特点是:与传统的金属直接沉积相比,这种方法避免了高能离子的轰击,从而降低了二维材料接触的缺陷密度;与湿法转移电极或二维材料相比,该方法避免了杂质缺陷的引入;与其他干法转移相比,该方法可转移几乎任意金属,避免了强粘附金属和基板之间形成化学键而难以转移;此外,由于优化了堆叠顺序,先转移金属电极再转移材料,可以避免对脆弱的二维材料造成损坏,且该转移手段不需要石墨烯等昂贵耗材以及相应清洗工艺,方便快捷,成本较低;由于其可转移功函数互不相同的大部分金属电极,通过选择不同的沉积金属可以快速应用能级工程,从而实现具有低接触电阻的欧姆接触,实现具有高器件场效应迁移率以及高开态电流密度,满足柔性射频与柔性显示的需求。

技术特征:

1.一种基于纳米压印转移电极的柔性器件,其特征在于:包括柔性衬底、介电层、二维材料、源/漏极及栅极;

2.如权利要求1所述的一种基于纳米压印转移电极的柔性器件的制备方法,其特征在于:

3.根据权利要求2所述的一种基于纳米压印转移电极的柔性器件的制备方法,其特征在于:其制备步骤具体如下:

4.根据权利要求3所述的一种基于纳米压印转移电极的柔性器件的制备方法,其特征在于:

5.根据权利要求3所述的一种基于纳米压印转移电极的柔性器件的制备方法,其特征在于:

6.根据权利要求5所述的一种基于纳米压印转移电极的柔性器件的制备方法,其特征在于:

7.根据权利要求3所述的一种基于纳米压印转移电极的柔性器件的制备方法,其特征在于:

8.根据权利要求3所述的一种基于纳米压印转移电极的柔性器件的制备方法,其特征在于:

9.根据权利要求3所述的一种基于纳米压印转移电极的柔性器件的制备方法,其特征在于:

10.根据权利要求3所述的一种基于纳米压印转移电极的柔性器件的制备方法,其特征在于:

技术总结

本发明公开了一种基于纳米压印转移电极的柔性器件及其制备方法。属于柔性电子领域,包括柔性衬底、介电层、二维材料、源/漏极及栅极,所述二维材料、源/漏极、栅极和介电层共同组成三端场效应晶体管器件。本发明利用纳米压印的工艺在柔性衬底上创建清洁、无键合的金属‑半导体范德华接触界面,并基于此制备出柔性二维场效应晶体管器件阵列。该方法工艺可控,金属电极种类可调,转移成功率高,表面平整度高,可大规模制备低接触电阻、高迁移率、高通态电流的柔性二维材料基晶体管器件。

技术研发人员:陶立,常博,陈彦旭,陈佳熠,朱天文,张雨晴,景旭

受保护的技术使用者:东南大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!