活性材料组合物、电极极片、电池、电池包及用电设备的制作方法

本技术涉及电池领域,具体涉及一种活性材料组合物、电极极片、电池、电池包及用电设备。

背景技术:

1、随着锂离子电池技术的不断发展,锂离子电池与铅酸、镉镍等其他类型的电池相比具有比容量大、无记忆效应、工作电压高、充电速度快、工作温度范围宽、循环寿命长、体积小、重量轻等优点。目前,锂离子电池已广泛应用于移动电话、笔记本电脑、电动汽车、储能电柜等领域,并且其应用范围越来越广泛。粘结剂是电极极片中重要的组成部分,通常利用粘结力实现电极极片各组分之间连接。但目前的粘结剂在湿电极极片干燥过程中容易上浮,导致电极极片剥离度较差、容易掉粉,添加过多的粘结剂又会使电池的内阻变大以及活性物质的占比降低,极大地影响了电池的性能发挥和使用可靠性。

技术实现思路

1、针对上述问题,本技术实施例提供一种活性材料组合物、电极极片、电池、电池包及用电设备,以解决现有技术中粘结剂在湿电极极片干燥过程中容易上浮,导致电极极片剥离度较差、容易掉粉,添加过多的粘结剂又会使电池的内阻变大以及活性物质的占比降低,极大地影响了电池的性能发挥和使用可靠性的技术问题。

2、本技术第一方面实施例提供了一种活性材料组合物,其包括:活性颗粒、粘结剂、第一溶剂及第二溶剂,所述粘结剂、所述第一溶剂及所述第二溶剂形成溶剂化颗粒,所述溶剂化颗粒包括所述粘结剂及包裹于所述粘结剂表面的溶剂化层,所述溶剂化层包括由第一溶剂形成的第一溶剂子层及由第二溶剂形成的第二溶剂子层,所述第一溶剂子层相较于所述第二溶剂子层更靠近所述粘结剂,所述溶剂化层的沸点大于所述第一溶剂的沸点且大于所述第二溶剂的沸点,在所述活性材料组合物中,所述第一溶剂的质量分数小于所述第二溶剂的质量分数。

3、可以理解的是,通过设置所述第一溶剂的质量分数小于所述第二溶剂的质量分数,所述活性材料组合物中的溶剂形成以第二溶剂为主,以第一溶剂为辅的混合溶剂体系。通过设置所述溶剂化层的沸点大于所述第一溶剂的沸点且大于所述第二溶剂的沸点,未参与形成溶剂化颗粒的第一溶剂部分和第二溶剂部分,其分子间的吸引力相对较小,在湿电极极片干燥过程中,其相对于溶剂化颗粒更容易也更优先挥发。一方面,溶剂化颗粒因为周围的第一溶剂和第二溶剂优先挥发,使得没有连续的溶剂引导溶剂化颗粒中的粘结剂向活性涂层表面富集迁移;另一方面,所述粘结剂、所述第一溶剂及所述第二溶剂形成溶剂化颗粒后共同成为一个较稳定且较大的溶剂化单元,当原材料固体颗粒形成毛细管通道时,相比于现有技术的粘结剂,溶剂化颗粒更不容易跟随溶剂在毛细管通道中移动和被带到活性涂层的表面;此外,由于溶剂化层的沸点较高,其本身分子间的吸引力较大,可以减少干燥过程中活性涂层的浓度梯度和表面张力的影响,进而减少粘结剂在浓度梯度和表面张力的影响下被带到活性涂层表面的数量。由此可见,通过设置粘结剂的表面被相对于第一溶剂和第二溶剂具有更高沸点的溶剂化层包裹并形成溶剂化颗粒,能够使溶剂化颗粒较为稳定地分布在电极极片中,提高粘结剂在湿电极极片干燥过程中上浮迁移至电极极片表面的难度,降低粘结剂过度富集于电极极片表面的数量,保证粘结剂对活性颗粒的粘结效果和与集流体的结合力,从而保证电极极片具有较高的剥离力和连接强度,进而保证电池的性能发挥和使用可靠性。

4、进一步地,所述第一溶剂与所述第二溶剂的质量比为0.15≤k1≤0.4;所述第一溶剂与所述粘结剂的质量比为5≤k2≤15。

5、可以理解的是,通过设置所述第一溶剂与所述第二溶剂的质量比为0.15≤k1≤0.4,保证活性材料组合物中的第一溶剂和第二溶剂的添加比例,既可以保证第一溶剂与粘结剂结合形成溶剂化颗粒的数量,降低粘结剂在干燥过程中上浮富集于电极极片表面的数量,保证粘结剂对活性颗粒的粘结效果和与集流体的结合力,从而保证电极极片具有较高的剥离力和连接强度,进而保证电池的性能发挥和使用可靠性;又可以保证活性材料组合物的固含量和稳定性,从而保证活性材料组合物在集流体上的附着均匀性和干燥效率,进而保证电池的性能发挥和生产效率。通过设置所述第一溶剂与所述粘结剂的质量比为5≤k2≤15,一方面,可以保证第一溶剂与粘结剂结合形成溶剂化颗粒的数量,降低粘结剂在干燥过程中上浮富集于电极极片表面的数量,保证粘结剂对活性颗粒的粘结效果和与集流体的结合力,从而保证电极极片具有较高的剥离力和连接强度,进而保证电池的循环性能和使用可靠性;另一方面,可以保证粘结剂的添加量较少,使得电极极片同时具有较低的膜片电阻和较高的活性颗粒数量,保证电池充放电反应的活性位点和离子传输速率,从而保证电池的能量密度和使用可靠性。

6、进一步地,所述第二溶剂为水,所述第一溶剂为有机溶剂,所述第一溶剂包括双(2,2,2-三氟乙基)醚、六氟异丙基甲醚(hfme)、氢氟醚(hfe)、1,1,2,2-四氟乙基醚(ote)中的至少一种;所述粘结剂包括聚丙烯酸酯、丁苯胶乳、聚丙烯酸中的至少一种,所述第一溶剂具有亲水性及亲油性,所述粘结剂具有亲水性及亲油性。

7、可以理解的是,通过设置所述第一溶剂与所述粘结剂均具有亲水性,提高第一溶剂和粘结剂在第二溶剂中的分散性,可以保证所述粘结剂、所述第一溶剂及所述第二溶剂形成溶剂化颗粒的分布更为均匀,减少粘结剂上浮迁移至电极极片表面的现象,提高电极极片具有较高的剥离力和连接强度,从而保证电池的性能发挥和使用可靠性。当采用上述物质作为第一溶剂时,一方面,这些物质中的醚键上的氧含有两个空轨道,粘结剂表面上的基团(如co2-羰基基团)含有孤对电子,粘结剂表面上的孤对电子可与第一溶剂中醚键上的氧共用电子,从而使粘结剂与第一溶剂形成配位共价键。另一方面,第一溶剂中的醚键上的氧原子是电负性原子,可作为氢键的受体;粘结剂表面上的羧基基团(-cooh)和/或羟基基团(-oh)可作为氢键的供体,第一溶剂中醚键上的氧原子与粘结剂表面上的羧基基团(-cooh)和/或羟基基团(-oh)结合形成氢键。当采用上述物质作为第一溶剂时,可以与粘结剂形成配位键和氢键,保证第一溶剂分子与粘结剂的结合强度,提高溶剂化层的沸点,使粘结剂的表面被溶剂化层包裹并共同形成较大且较稳定的溶剂化单元,进而使溶剂化颗粒更为稳定地分布在电极极片中,提高粘结剂在湿电极极片干燥过程中上浮迁移至电极极片表面的难度,降低粘结剂过度富集于电极极片表面的数量,保证粘结剂对活性颗粒的粘结效果和与集流体的结合力,从而保证电极极片具有较高的剥离力和连接强度,进而保证电池的性能发挥和使用可靠性。当采用上述物质作为粘结剂时,一方面,可以保证粘结剂的表面基团可与第一溶剂形成配位键和氢键,使粘结剂的表面被溶剂化层包裹并共同形成较大且较稳定的溶剂化单元;另一方面,可以保证粘结剂在第二溶剂中的分散性,以及粘结剂对活性颗粒的粘结效果和与集流体的结合力,从而保证电极极片具有较高的剥离力和连接强度,进而保证电池的性能发挥和使用可靠性。

8、进一步地,所述溶剂化层的平均厚度为1μm≤d≤4.5μm,所述第一溶剂子层的平均厚度与所述第二溶剂子层的平均厚度的比值为0.5≤k3≤1,所述粘结剂的平均粒径为0.1μm≤d50≤0.5μm。

9、可以理解的是,通过设置所述溶剂化层的平均厚度为1μm≤d≤4.5μm,保证溶剂化层的厚度,所述粘结剂、所述第一溶剂及所述第二溶剂形成溶剂化颗粒后共同成为一个较稳定且较大的溶剂化单元,进而使溶剂化颗粒更为稳定地分布在电极极片中,提高粘结剂在湿电极极片干燥过程中上浮迁移至电极极片表面的难度,降低粘结剂过度富集于电极极片表面的数量,保证粘结剂对活性颗粒的粘结效果和与集流体的结合力,从而保证电极极片具有较高的剥离力和连接强度,进而保证电池的性能发挥和使用可靠性。通过设置所述第一溶剂子层的平均厚度与所述第二溶剂子层的平均厚度的比值为0.5≤k3≤1,可以保证第一溶剂子层的平均厚度大小和第二溶剂子层的平均厚度大小,保证第一溶剂分子的一侧与粘结剂的结合度以及第一溶剂分子的另一侧与第二溶剂分子的结合度,从而保证所述粘结剂、所述第一溶剂及所述第二溶剂形成溶剂化颗粒后共同成为一个较稳定且较大的溶剂化单元,解决粘结剂上浮的问题,保证粘结剂对活性颗粒的粘结效果和与集流体的结合力,从而保证电极极片具有较高的剥离力和连接强度,进而保证电池的性能发挥和使用可靠性。通过设置所述粘结剂的平均粒径为0.1μm≤d50≤0.5μm,可以同时保证发挥粘结性能的活性位点的数量和粘结力大小,从而保证电极极片的粘结强度和膜片电阻均匀性,进而保证电极极片的性能发挥和使用可靠性。

10、进一步地,所述第一溶剂与所述粘结剂之间的分子间作用力大于所述第二溶剂与所述粘结剂之间的分子间作用力。

11、可以理解的是,所述第一溶剂与所述粘结剂之间的分子间作用力主要是氢键。具体地,第一溶剂中的醚键上的氧原子是电负性原子,可作为氢键的受体;粘结剂表面上的羧基基团(-cooh)和/或羟基基团(-oh)可作为氢键的供体,第一溶剂中醚键上的氧原子与粘结剂表面上的羧基基团(-cooh)和/或羟基基团(-oh)结合形成氢键。而第二溶剂与粘结剂之间主要是范德华力。氢键形成的分子间作用力要大于范德华力形成的分子间作用力,因此,所述第一溶剂与所述粘结剂之间的分子间作用力大于所述第二溶剂与所述粘结剂之间的分子间作用力。通过设置所述第一溶剂与所述粘结剂之间的分子间作用力大于所述第二溶剂与所述粘结剂之间的分子间作用力,可以保证粘结剂的表面先于第一溶剂分子结合形成分子间作用力较强的第一溶剂子层,保证粘结剂在湿电极极片的干燥过程中不容易受第一溶剂挥发的影响而被带到电极极片的表面,保证粘结剂对活性颗粒的粘结效果和与集流体的结合力,从而保证电极极片具有较高的剥离力和连接强度,进而保证电池的性能发挥和使用可靠性。

12、进一步地,所述第一溶剂的沸点大于所述第二溶剂的沸点,所述第一溶剂的沸点为50℃≤t1≤70℃,所述第二溶剂的沸点为90℃≤t2≤110℃,所述溶剂化层的沸点为130℃≤t3≤180℃。

13、可以理解的是,通过设置所述第一溶剂的沸点t1大于所述第二溶剂的沸点t2,所述溶剂化层的沸点t3大于所述第一溶剂的沸点t1且大于所述第二溶剂的沸点t2,也就是说,所述溶剂化层的沸点t3大于所述第一溶剂的沸点t1,所述第一溶剂的沸点t1大于所述第二溶剂的沸点t2,即t3>t1>t2。物质的沸点越大,说明分子间的吸引力越大,物质越不容易挥发。在湿电极极片干燥过程中,首先是未参与形成溶剂化颗粒的第二溶剂部分和第一溶剂部分进行挥发,最后溶剂化颗粒中的溶剂化层按照先第二溶剂子层后第一溶剂子层的顺序进行挥发。当未参与形成溶剂化颗粒的第一溶剂部分和第二溶剂部分优先挥发后,没有连续的溶剂引导溶剂化颗粒中的粘结剂向活性涂层表面富集迁移,粘结剂在干燥过程中因不具备上浮条件而被更好地固定在电极极片中,保证了粘结剂对活性颗粒的粘结效果和与集流体的结合力,从而保证电极极片具有较高的剥离力和连接强度,进而保证电池的性能发挥和使用可靠性。

14、进一步地,所述第二溶剂的饱和蒸气压小于所述第一溶剂的饱和蒸气压,所述溶剂化层的饱和蒸气压小于所述第二溶剂的饱和蒸气压。

15、可以理解的是,所述溶剂化层的饱和蒸气压p3小于第二溶剂的饱和蒸气压p2,第二溶剂的饱和蒸气压p2小于所述第一溶剂的饱和蒸气压p1,即p3<p2<p1。在相同条件下,物质的饱和蒸气压越大,即平衡时液体变为气体的量越多,也就是液体的挥发量越多。本技术实施例中添加的第一溶剂本身的饱和蒸气压p1要高于第二溶剂的饱和蒸气压p2,但第一溶剂与粘结剂结合后,粘结剂、第一溶剂及第二溶剂形成溶剂化颗粒后共同成为一个较稳定且较大的溶剂化单元,溶剂化层的饱和蒸气压p3反而小于第二溶剂的饱和蒸气压p2。在湿电极极片干燥过程中,未参与形成溶剂化颗粒的第二溶剂部分和第一溶剂部分相对于溶剂化颗粒更容易也更优先挥发,使得没有连续的溶剂引导溶剂化颗粒中的粘结剂向活性涂层表面富集迁移,从而使溶剂化颗粒较为稳定地分布在电极极片中,提高粘结剂在湿电极极片干燥过程中上浮迁移至电极极片表面的难度,降低粘结剂过度富集于电极极片表面的数量,保证粘结剂对活性颗粒的粘结效果和与集流体的结合力,从而保证电极极片具有较高的剥离力和连接强度,进而保证电池的性能发挥和使用可靠性。与此同时,第一溶剂本身的饱和蒸气压较高,在湿电极极片的干燥过程中,活性材料组合物中的未参与形成溶剂化颗粒的第一溶剂以及溶剂化颗粒中的第一溶剂子层能够完全挥发,避免第一溶剂残留在电极极片中导致电池在充放电过程中发生副反应影响电池的性能,从而保证电池的性能发挥和使用可靠性。

16、进一步地,所述第一溶剂的饱和蒸气压为230kpa≤p1≤570kpa,所述第二溶剂的饱和蒸气压为70kpa≤p2≤220kpa,所述溶剂化层的饱和蒸气压为40kpa≤p3≤50kpa。

17、可以理解的是,通过设置所述第一溶剂的饱和蒸气压为230kpa≤p1≤570kpa,所述第二溶剂的饱和蒸气压为70kpa≤p2≤220kpa,所述溶剂化层的饱和蒸气压为40kpa≤p3≤50kpa,可以更好地保证在湿电极极片干燥过程中,未参与形成溶剂化颗粒的第二溶剂部分和第一溶剂部分相对于溶剂化颗粒更容易也更优先挥发,使得没有连续的溶剂引导溶剂化颗粒中的粘结剂向活性涂层表面富集迁移,从而使溶剂化颗粒较为稳定地分布在电极极片中,进一步提高粘结剂在湿电极极片干燥过程中上浮迁移至电极极片表面的难度,以及进一步降低粘结剂过度富集于电极极片表面的数量,更好地保证粘结剂对活性颗粒的粘结效果和与集流体的结合力,从而进一步保证电极极片具有较高的剥离力和连接强度,更好地保证电池的性能发挥和使用可靠性。与此同时,在湿电极极片的干燥过程中,能够更好地保证活性材料组合物中的未参与形成溶剂化颗粒的第一溶剂以及溶剂化颗粒中的第一溶剂子层完全挥发,进一步避免第一溶剂残留在电极极片中导致电池在充放电过程中发生副反应影响电池的性能,从而更好地保证电池的性能发挥和使用可靠性。

18、进一步地,所述活性材料组合物满足:ρ4=0.2ρ1+0.2ρ2+0.6ρ3,其中,所述ρ1为所述第一溶剂的密度,所述ρ2为所述第二溶剂的密度,所述ρ3为所述粘结剂的密度,所述ρ4为所述溶剂化层的密度。

19、可以理解的是,所述粘结剂、所述第一溶剂及所述第二溶剂形成溶剂化颗粒后共同成为一个较稳定且较大的溶剂化单元,所述溶剂化层的密度与所述第一溶剂的密度ρ1、所述第二溶剂的密度ρ2和所述粘结剂的密度ρ3均有关,且相较于所述第一溶剂的密度ρ1、所述第二溶剂的密度ρ2,所述粘结剂的密度ρ3对所述溶剂化层的密度影响更大。

20、进一步地,所述第一溶剂的密度为1.2g/cm3≤ρ1≤1.7g/cm3,所述第二溶剂的密度为1.0g/cm3≤ρ2≤1.2g/cm3,所述粘结剂的密度为1.2g/cm3≤ρ3≤1.3g/cm3。

21、可以理解的是,结合所述溶剂化层的密度为ρ4=0.2ρ1+0.2ρ2+0.6ρ3,所述溶剂化层的密度为1.16g/cm3≤ρ4≤1.7g/cm3。由此可见,溶剂化层的密度ρ4也大于第二溶剂的密度ρ2,因为溶剂化颗粒由粘结剂和溶剂化层共同组成,溶剂化颗粒的密度整体大于第二溶剂的密度,可以保证溶剂化颗粒在活性材料组合物中的稳定分布,提高粘结剂在湿电极极片干燥过程中上浮迁移至电极极片表面的难度,降低粘结剂过度富集于电极极片表面的数量,保证粘结剂对活性颗粒的粘结效果和与集流体的结合力,从而保证电极极片具有较高的剥离力和连接强度,进而保证电池的性能发挥和使用可靠性。

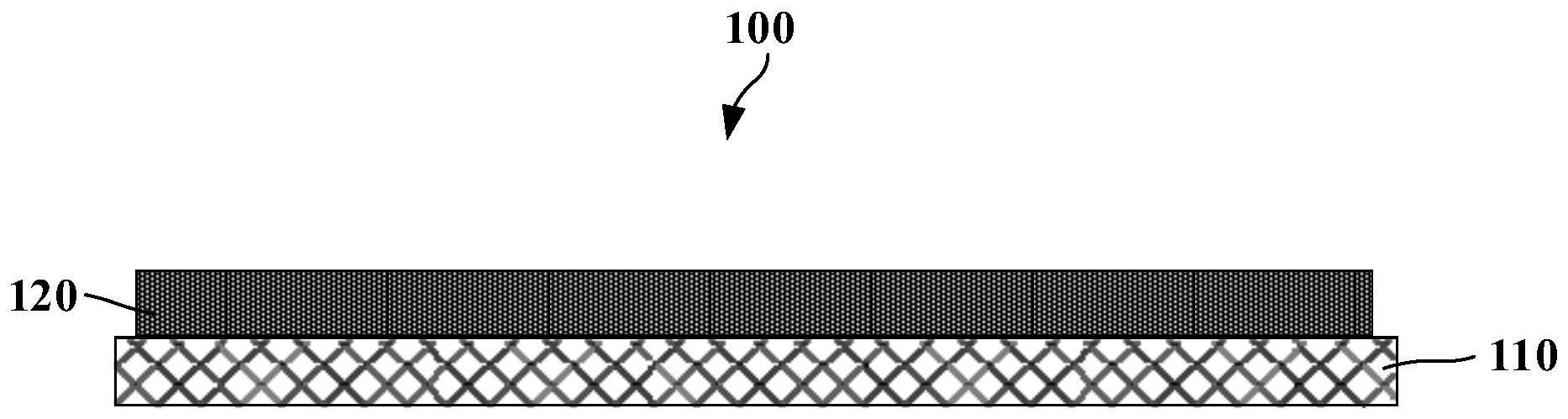

22、本技术第二方面实施例提供了一种电极极片,其包括:集流体和活性物质层,活性物质层设置于集流体的表面,活性物质层由本技术实施例的活性材料组合物涂覆于集流体的表面并经干燥后得到。

23、本技术第三方面实施例提供了一种电池,其包括:电解液;以及电极组件,电极组件包括本技术实施例的电极极片,电极组件至少部分浸渍于电解液中。

24、本技术第四方面实施例提供了一种电池包,其包括:

25、箱体;

26、多个本技术实施例所述的电池,多个所述电池收容于所述箱体内,且多个所述电池电连接,多个所述电池的电连接方式包括串联、并联中的至少一种。

27、本技术第五方面实施例提供了一种用电设备,其包括:

28、用电设备本体,所述用电设备本体包括设备正极及设备负极;以及

29、本技术实施例所述的电池,所述电池的正极极片电连接用电设备本体的设备正极,电池的负极极片用于电连接所述用电设备本体的设备负极,所述电池为所述用电设备本体进行供电。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!