电连接器及其在液冷环境中的应用的制作方法

所属的技术人员能够理解,所述第二信号端子s2上的第二支撑段221b以及第二接触部223b的比例关系与所述第一信号端子s1相同,本发明不再赘述。请结合图21以及图28所示,所述第一金属接地片5a呈波浪型,其包括若干第一抵接部5a1、若干第二抵接部5a2、以及连接相邻所述第一抵接部5a1和所述第二抵接部5a2的第一隆起部5a3。所述第一抵接部5a1与所述第一接地端子g1的第三支撑段221c相接触,所述第二抵接部5a2与所述第二接地端子g2的第四支撑段221d相接触,以将所有的所述第一接地端子g1和所有的所述第二接地端子g2串联起来,从而起到更好的接地屏蔽作用。所述第一隆起部5a3避让所述第一差分对信号端子dp1,以防止因接触而产生短路。请结合图5所示,所述第二端子模组20b包括第二绝缘块4b、固定于所述第二绝缘块4b的若干第二导电端子2b、以及安装于所述第二绝缘块4b上的第二金属接地片5b。所述第二绝缘块4b设有用以插入若干第二燕尾槽1512中的若干第二燕尾凸块4b1以及沿所述第一方向a1-a1贯穿所述第二绝缘块4b的若干第二散热液体流通穿孔4b2。所述若干第二散热液体流通穿孔4b2沿所述第二方向a2-a2间隔布置。请结合图23所示,在本发明的一种实施方式中,所述若干第二导电端子2b嵌入成型于所述第二绝缘块4b。所述若干第二导电端子2b包括若干第二差分对信号端子dp2、沿着所述第二方向a2-a2位于每一第二差分对信号端子dp2的一侧的第三接地端子g3、以及沿着所述第二方向a2-a2位于每一第二差分对信号端子dp2的另一侧的第四接地端子g4。每一第二差分对信号端子dp2包括沿着所述第二方向a2-a2相邻设置的第三信号端子s3以及第四信号端子s4。所述第二导电端子2b的固定部21固定于所述第二绝缘块4b,所述第二导电端子2b的弹性接触臂22延伸出所述第二绝缘块4b,所述第二导电端子2b的尾部23用以焊接固定于电路板(未图示)上。所述第三信号端子s3的弹性接触臂22包括与相应的所述固定部21相连的第五支撑段221e、与所述第五支撑段221e相连的第五倾斜臂222e、以及与所述第五倾斜臂222e相连的第五接触部223e。所述第四信号端子s4的弹性接触臂22包括与相应的所述固定部21相连的第六支撑段221f、与所述第六支撑段221f相连的第六倾斜臂222f、以及与所述第六倾斜臂222f相连的第六接触部223f。所述第三接地端子g3的弹性接触臂22包括与相应的所述固定部21相连的第七支撑段221g、与所述第七支撑段221g相连的第七倾斜臂222g、以及与所述第七倾斜臂222g相连的第七接触部223g。所述第四接地端子g4的弹性接触臂22包括与相应的所述固定部21相连的第八支撑段221h、与所述第八支撑段221h相连的第八倾斜臂222h、以及与所述第八倾斜臂222h相连的第八接触部223h。所述第三信号端子s3的第五接触部223e相较于所述第三信号端子s3的第五倾斜臂222e向外侧偏移;所述第四信号端子s4的第六接触部223f相较于所述第四信号端子s4的第六倾斜臂222f向外侧偏移。换言之,在第二差分对信号端子dp2中,所述第三信号端子s3的第五接触部223e的中心线与所述第四信号端子s4的第六接触部223f的中心线之间的距离大于所述第三信号端子s3的第五倾斜臂222e的中心线与所述第四信号端子s4的第六倾斜臂222f的中心线之间的距离。所述第三接地端子g3的第七倾斜臂222g沿所述第二方向a2-a2的宽度整体上大于每一个所述第三信号端子s3的第五倾斜臂222e沿所述第二方向a2-a2的宽度,也大于每一个所述第四信号端子s4的第六倾斜臂222f沿所述第二方向a2-a2的宽度。如此设置,所述第三接地端子g3以及所述第四接地端子g4能够为位于它们之间的所述第二差分对信号端子dp2进行更好的屏蔽,从而提高信号传输的质量。请结合图21以及图28所示,所述第二金属接地片5b呈波浪型,其包括若干第三抵接部5b1、若干第四抵接部5b2、以及连接相邻所述第三抵接部5b1和所述第四抵接部5b2的第二隆起部5b3。所述第三抵接部5b1与所述第三接地端子g3的第七支撑段221g相接触,所述第四抵接部5b2与所述第四接地端子g4的第八支撑段221h相接触,以将所有的所述第三接地端子g3和所有的所述第四接地端子g4串联起来,从而起到更好的接地屏蔽作用。所述第二隆起部5b3避让所述第二差分对信号端子dp2,以防止因接触而产生短路。在本发明图示的实施方式中,差分对信号端子通过所述散热液体流通槽103以及所述散热液体流通开槽104暴露于所述电连接器100的外部,以实现较好的散热效果。换言之,从所述电连接器100的外部能够穿过所述散热液体流通开槽104以及所述散热液体流通槽103观察到所述差分对信号端子。当然,在其它实施方式中,接地端子也可以通过相应的散热液体流通槽103以及相应的散热液体流通开槽104暴露于所述电连接器100的外部,以实现更好的散热效果。具体地,所述第一差分对信号端子dp1中第一信号端子s1的弹性接触臂22通过部分暴露于所述第一散热液体流通槽103a,所述第二信号端子s2的弹性接触臂22部分暴露于所述第二散热液体流通槽103b;并且,所述第一信号端子s1的弹性接触臂22部分暴露于所述第五散热液体流通槽103e,所述第二信号端子s2的弹性接触臂22部分暴露于所述第六散热液体流通槽103f。类似地,所述第二差分对信号端子dp2中第三信号端子s3的弹性接触臂22通过暴露于所述第七散热液体流通槽103g,所述第四信号端子s4的弹性接触臂22暴露于所述第八散热液体流通槽103h;并且,所述第三信号端子s3的弹性接触臂22暴露于所述第十一散热液体流通槽103k,所述第四信号端子s4的弹性接触臂22暴露于所述第十二散热液体流通槽103l。在本发明图示的实施方式中,所述若干导电端子2包括所述第一导电端子2a以及所述第二导电端子2b。组装时,将所述第一端子模组20a以及所述第二端子模组20b沿着所述第一方向a1-a1组装与对应的所述第一安装槽102a以及所述第二安装槽102b中;所述第一绝缘块4a以及所述第二绝缘块4b锁扣于所述绝缘本体1中,以避免脱落;所述导电端子2的弹性接触臂22延伸入所述对接插槽101中,其中所述弹性接触臂22的接触部221凸伸入所述对接插槽101中以与所述对接连接器相接触。请结合图25以及图26所示,在本发明图示的实施方式中,所述第一导电端子2a的弹性接触臂22的末端部222与所述第一底面11c在所述第一方向a1-a1上间隔设置;所述电连接器100沿所述第一方向a1-a1设有位于所述第一底面11c和所述第一导电端子2a的弹性接触臂22的末端部222之间的第一间隔槽11d。所述第一导电端子2a的弹性接触臂22的末端部222沿所述第三方向a3-a3延伸超出所述第一内壁面11b,使所述第一导电端子2a的末端部222的末端面2221位于所述第一内壁面11b的外侧。换言之,所述第一导电端子2a的末端部222的末端面2221沿所述第一方向a1-a1隐藏在所述第一壁部11内(即完全未暴露于所述对接插槽101中),以避免当所述对接连接器插入所述对接插槽101中时,因抵接所述末端面2221而对所述第一导电端子2a造成破坏。类似地,请结合图25以及图26所示,在本发明图示的实施方式中,所述第二导电端子2b的弹性接触臂22的末端部222与所述第二底面12c在所述第一方向a1-a1上间隔设置;所述电连接器100沿所述第一方向a1-a1设有位于所述第二底面12c和所述第二导电端子2b的弹性接触臂22的末端部222之间的第二间隔槽12d。所述第二导电端子2b的弹性接触臂22的末端部222沿所述第三方向a3-a3延伸超出所述第二内壁面12b,使所述第二导电端子2b的末端部222的末端面2221位于所述第二内壁面12b的外侧。换言之,所述第二导电端子2b的末端部222的末端面2221沿所述第一方向a1-a1隐藏在所述第二壁部12内(即完全未暴露于所述对接插槽101中),以避免当所述对接连接器插入所述对接插槽101中时,因抵接所述末端面2221而对所述第二导电端子2b造成破坏。在本发明图示的实施方式中,所述末端部222是自所述接触部221进一步折弯而成。在液冷环境中或者更高频率需求的情况下,为了满足信号完整性的要求,例如提高对接点的特性阻抗,使得与其它位置特性阻抗匹配,同时减小插入损耗及回波损耗,所述导电端子2的末端部222需要尽量缩短。所属的技术人员能够理解,当所述末端部222缩短时,其容易因暴露在所述对接插槽101中而被所述对接连接器插坏。而本发明导电端子2的末端部222是在所述接触部221的基础上进一步折弯而成,这种设计一方面将所述末端部222的长度保持在较小的尺寸范围内;另一方面又确保了所述末端部222不会被所述对接连接器顶坏。相较于现有技术,请结合图27所示,本发明所述电连接器100应用于介电常数(dk)大于1的环境中,例如液冷环境中。液体(例如冷却液)流经所述散热液体流通槽103、所述散热液体流通开槽104、所述第一散热液体流通开孔1521、所述第二散热液体流通开孔1531、所述第一散热液体流通穿孔4a2以及所述第二散热液体流通穿孔4b2等,从而将所述电连接器100与所述对接连接器工作时产生的热量带走,改善了所述电连接器100的散热性能。另外,本发明的散热设计能够促进液体的流动,从而尽量减少液体中可能产生的气泡;即使产生气泡,也能够随着液体的流动而被及时排出,从而降低了使用风险。以上实施方式仅用于说明本发明而并非限制本发明所描述的技术方案,对本发明的理解应该以所属的技术人员为基础,尽管本说明书参照上述的实施方式对本发明已进行了详细的说明,但是,本领域的普通技术人员应当理解,所属的技术人员仍然可以对本发明进行修改或者等同替换,而一切不脱离本发明的精神和范围的技术方案及其改进,均应涵盖在本发明的权利要求范围内。

背景技术:

1、通常的电连接器在空气中使用,其无需特别设计散热结构。然而,随着电连接器应用场景的不断丰富,将所述电连接器应用于液冷环境中也是一种积极的尝试。

2、所述电连接器通常包括绝缘本体、若干导电端子以及金属壳体。所述金属壳体通常由金属板材冲压、折弯、扣接而成。所述绝缘本体包括对接面以贯穿所述对接面的对接插槽。所述导电端子包括延伸入所述对接插槽中的弹性臂,所述弹性臂包括接触部以及位于所述接触部的自由端的末端部。所述末端部通常设计得较长,以完全避开所述对接连接器的不当抵接。然而,在液冷环境中,为了提高信号传输的完整性,需要对所述弹性臂进行缩短。缩短后的弹性臂如何还能够防止被所述对接连接器不当抵接是所属技术领域的技术人员需要解决的技术问题。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种导电端子结构可靠性较高的电连接器及其在液冷环境中的应用。

2、为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种电连接器,其包括:

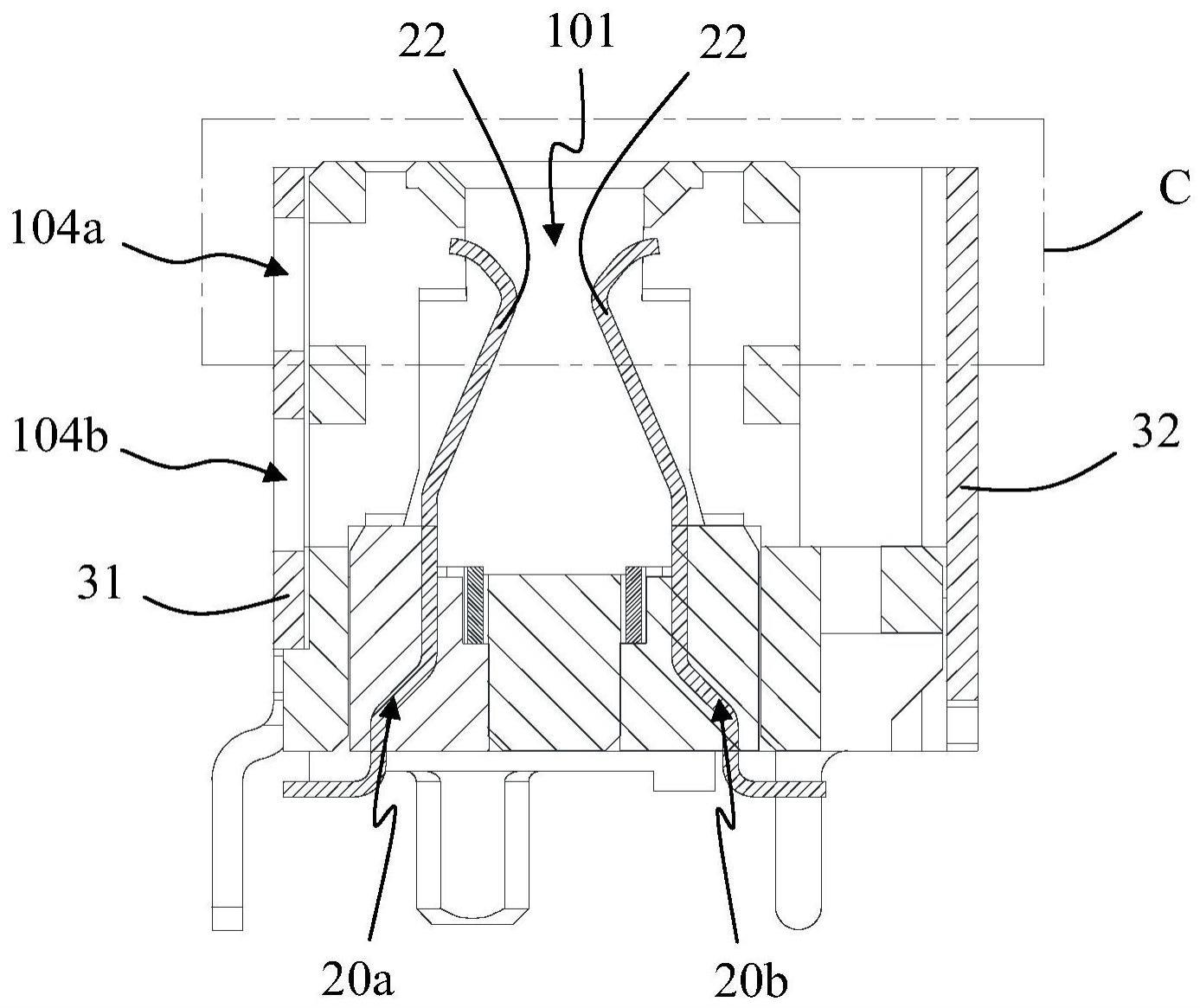

3、绝缘本体,所述绝缘本体包括若干壁部、对接面以及贯穿所述对接面的对接插槽;所述若干壁部包括第一壁部,所述第一壁部设有靠近所述对接面的第一导引斜面、与所述第一导引斜面相连且沿第一方向延伸的第一内壁面、与所述第一内壁面相连的第一底面、以及与所述对接插槽相连通的散热液体流通槽;所述对接插槽配置为沿着第一方向与对接连接器相插接;

4、若干导电端子,所述导电端子包括弹性接触臂,所述弹性接触臂包括凸伸入所述对接插槽中且配置为与所述对接连接器电性连接的接触部以及与所述接触部相连且自所述接触部进一步折弯的末端部,所述末端部与所述第一底面在所述第一方向上间隔设置;所述电连接器沿所述第一方向设有位于所述第一底面和所述末端部之间的第一间隔槽;所述末端部设有末端面,所述末端部沿第三方向延伸超出所述第一内壁面使所述末端面位于所述第一内壁面的外侧;所述第三方向垂直于所述第一方向;以及

5、金属壳体,所述金属壳体包括包覆在所述绝缘本体上的若干外壁,所述若干外壁包括第一外壁,所述第一外壁设有与所述散热液体流通槽相连通的散热液体流通开槽。

6、作为本发明进一步改进的技术方案,所述若干导电端子包括第一差分对信号端子、沿着第二方向位于所述第一差分对信号端子的一侧的第一接地端子、以及沿着所述第二方向位于所述第一差分对信号端子的另一侧的第二接地端子;所述第一差分对信号端子包括沿着所述第二方向相邻设置的第一信号端子以及第二信号端子;所述第二方向垂直于所述第一方向和所述第三方向;

7、所述第一差分对信号端子通过所述散热液体流通槽以及所述散热液体流通开槽暴露于所述电连接器的外部。

8、作为本发明进一步改进的技术方案,所述若干壁部包括与所述第一壁部相对的第二壁部、连接所述第一壁部的一端与所述第二壁部的一端的第三壁部、以及连接所述第一壁部的另一端与所述第二壁部的另一端的第四壁部;所述第四壁部与所述第三壁部相对设置;所述对接插槽至少由所述第一壁部、所述第二壁部、所述第三壁部以及所述第四壁部围成;

9、所述散热液体流通槽包括第一散热液体流通槽和第二散热液体流通槽,所述第一散热液体流通槽和所述第二散热液体流通槽沿所述第二方向间隔设置,所述第一信号端子的弹性接触臂部分暴露于所述第一散热液体流通槽,所述第二信号端子的弹性接触臂部分暴露于所述第二散热液体流通槽。

10、作为本发明进一步改进的技术方案,所述散热液体流通槽包括设于所述第一壁部且沿所述第一方向贯穿所述对接面的第三散热液体流通槽和第四散热液体流通槽,所述第三散热液体流通槽和所述第四散热液体流通槽沿所述第二方向间隔设置,所述第三散热液体流通槽与所述第一散热液体流通槽相连通,所述第四散热液体流通槽与所述第二散热液体流通槽相连通。

11、作为本发明进一步改进的技术方案,所述散热液体流通槽包括设于所述第一壁部且贯穿所述第一壁部的第五散热液体流通槽和第六散热液体流通槽,所述第五散热液体流通槽和所述第六散热液体流通槽沿所述第二方向间隔设置,所述第五散热液体流通槽与所述第一散热液体流通槽沿所述第一方向对齐且间隔设置,所述第六散热液体流通槽与所述第二散热液体流通槽沿所述第一方向对齐且间隔设置,所述第一信号端子的弹性接触臂部分暴露于所述第五散热液体流通槽,所述第二信号端子的弹性接触臂部分暴露于所述第六散热液体流通槽。

12、作为本发明进一步改进的技术方案,所述第一外壁覆盖所述第一壁部,所述若干外壁还包括覆盖所述第二壁部的第二外壁、覆盖所述第三壁部的第三外壁、以及覆盖所述第四壁部的第四外壁;所述散热液体流通开槽包括设于所述第一外壁且沿所述第三方向贯穿所述第一外壁的第一散热液体流通开槽,所述第一散热液体流通槽和所述第二散热液体流通槽均暴露于所述第一散热液体流通开槽中。

13、作为本发明进一步改进的技术方案,所述第二壁部设有主体部、自所述主体部沿所述第三方向向远离所述第一壁部凸伸的第一支撑部、以及自所述主体部沿所述第三方向向远离所述第一壁部凸伸的第二支撑部,所述第一支撑部和所述第二支撑部沿所述第二方向间隔设置,所述第一支撑部设有第一固定槽,所述第二支撑部设有第二固定槽;

14、所述第二外壁设有支撑在所述第一支撑部和所述第二支撑部上的本体部、自所述本体部向内折弯而成的第一固定片、以及自所述本体部向内折弯而成的第二固定片,所述第一固定片固定于所述第一固定槽,所述第二固定片固定于所述第二固定槽。

15、作为本发明进一步改进的技术方案,所述电连接器包括由所述第一支撑部、所述第二支撑部、所述主体部以及所述本体部围成的容纳空间,所述容纳空间位于所述对接插槽的外侧;

16、所述第二外壁设有自所述本体部一体延伸的延伸凸部,所述延伸凸部延伸凸出所述对接面,所述延伸凸部设有沿所述第三方向贯穿所述延伸凸部的至少一个锁扣孔;

17、所述容纳空间配置成部分收容所述对接连接器,所述锁扣孔配置为与所述对接连接器的锁扣凸起相配合。

18、作为本发明进一步改进的技术方案,所述散热液体流通槽包括设于所述第二壁部且贯穿所述第二壁部的第七散热液体流通槽和第八散热液体流通槽,所述第七散热液体流通槽和所述第八散热液体流通槽沿所述第二方向间隔设置,所述第七散热液体流通槽和所述第八散热液体流通槽均沿所述第三方向连通所述对接插槽和所述容纳空间;

19、所述本体部设有沿所述第三方向贯穿所述本体部的散热液体流通通孔,所述散热液体流通通孔与所述容纳空间相连通。

20、作为本发明进一步改进的技术方案,所述散热液体流通槽包括设于所述第二壁部且沿所述第一方向贯穿所述对接面的第九散热液体流通槽和第十散热液体流通槽,所述第九散热液体流通槽和所述第十散热液体流通槽沿所述第二方向间隔设置,所述第九散热液体流通槽与所述第七散热液体流通槽相连通,所述第十散热液体流通槽与所述第八散热液体流通槽相连通。

21、作为本发明进一步改进的技术方案,所述绝缘本体包括安装面以及贯穿所述安装面的安装槽,所述安装槽与所述对接插槽相连通;

22、所述电连接器包括安装于所述安装槽中的端子模组,所述端子模组包括绝缘块,所述若干导电端子固定于所述绝缘块,所述绝缘块设有沿所述第一方向贯穿所述绝缘块且与所述对接插槽相连通的散热液体流通穿孔。

23、作为本发明进一步改进的技术方案,所述第一信号端子的弹性接触臂包括第一支撑段、与所述第一支撑段相连的第一倾斜臂以及与所述第一倾斜臂相连的第一接触部;所述接触部包括所述第一接触部;

24、所述第一支撑段沿所述第二方向具有第一宽度w1;所述第一接触部沿所述第二方向具有第二宽度w2;所述第一支撑段沿所述第三方向具有第一厚度t1;其中w1-w2≤0.1mm;w1/w2≤29/19;w1/t1≤9/5。

25、为实现上述目的,本发明还采用如下技术方案:一种电连接器在液冷环境中的应用,所述电连接器为前述电连接器,所述电连接器浸泡在所述液冷环境的液体中,所述液体能够流经所述散热液体流通开槽以及所述散热液体流通槽以带走所述电连接器产生的热量。

26、相较于现有技术,本发明的所述弹性接触臂包括与所述接触部相连且自所述接触部进一步折弯的末端部,所述末端部与所述第一底面在所述第一方向上间隔设置;所述电连接器沿所述第一方向设有位于所述第一底面和所述末端部之间的第一间隔槽;所述末端部设有末端面,所述末端部沿第三方向延伸超出所述第一内壁面使所述末端面位于所述第一内壁面的外侧。如此设置,一方面将所述末端部的长度保持在较小的尺寸范围内,以改善信号传输的完整性;另一方面又确保了所述末端部不会被对接连接器顶坏,改善了所述导电端子的结构可靠性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!