一种功率变换器、封装结构以及散热结构的制作方法

本技术涉及电子产品领域,尤其涉及一种功率变换器、封装结构以及散热结构。

背景技术:

1、近年来,光伏优化器、电源模块及其它功率变换器的设计逐渐向着小型化和高功率密度的方向演进。对于光伏优化器产品,若其外壳接地,一般会涉及较为复杂的走线,导致成本较高,维护较难,因此业界通常省略接地的线。但是,若光伏优化器不接地,其内部的功率器件在开通和关断的过程中会产生较大的dv/dt和di/dt,使电磁噪声增强,导致其电磁兼容能力(electromagnetic compatibility,emc)恶化,可靠性降低。为了解决emc问题,通常需要在光伏优化器内部功率器件的开关动点和光伏优化器的金属外壳之间增加金属屏蔽层。但金属屏蔽层的设置一方面会使得层间热阻增大,不利于mos管等功率器件的散热,另一方面也会使其成本增加,体积增大。因此,如何采取有效方案解决光伏优化器的emc问题,让清洁能源走进千家万户,意义重大。

技术实现思路

1、本技术实施例提供了一种功率变换器、封装结构以及散热结构,该功率变换器具有较好的电磁屏蔽功能,因此无需其额外设置实现噪声回流的金属屏蔽层,简化了功率变换器的结构,节省了物料成本。

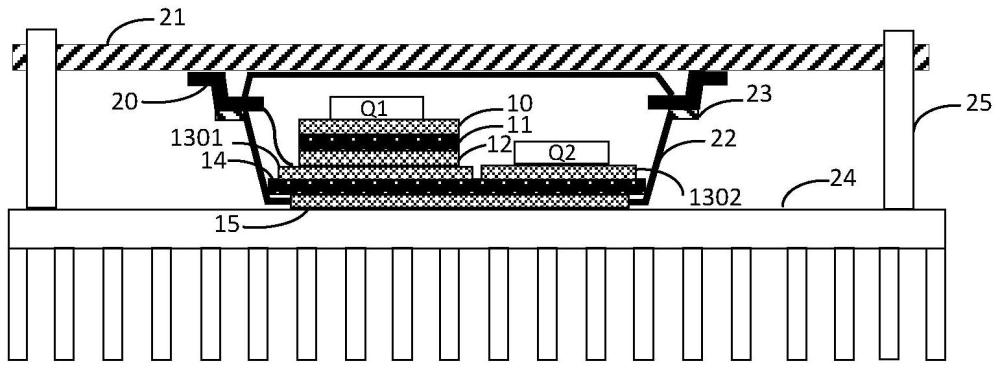

2、第一方面,本技术实施例提供了一种功率变换器,该功率变换器包括散热结构和外壳,且散热结构位于外壳围设的容置空间内。散热结构包括封装结构和印刷电路板(printed circuit board,pcb)。封装结构包括第一基板、第二基板、封装体、多个引脚以及至少一个第一裸片,且封装结构通过多个引脚与pcb相连。第一基板、第二基板以及裸片塑封在封装体内部。具体地,第一基板包括依次层叠的第一布线层、第一绝缘层以及第一金属层,第二基板包括依次层叠的第二布线层、第二绝缘层以及第二金属层。其中,第一金属层设置在第二布线层远离第二金属层的表面。第一金属层与第二布线层电气相连,且第一金属层和第二布线层的至少其中之一与静点电气相连。第一布线层远离第一金属层的表面设置至少一个第一裸片,并且至少一个第一裸片与第一布线层的接触点为动点。也如此设置,可以灵活地将第一裸片设置在第一布线层的任何区域,提高功率变换器的电磁屏蔽功能。

3、在一种可能的实现方式中,多个引脚全部与第一布线层固定连接,或者,多个引脚全部与第二布线层固定连接,或者,多个引脚的一部分与第一布线层固定连接且多个引脚的另一部分与第二布线层固定连接,多个引脚中与第一金属层电气相连的引脚与静点电气相连。如此设置,可以更好地适应封装结构的出线,进而方便加工。

4、在一种可能的实现方式中,第二布线层分为第一部分和第二部分,其中,第一部分与第二部分间隔设置,且第一部分与第一金属层远离第一布线层的表面接触。第二部分远离第二金属的表面设置至少一个第二裸片,至少一个第二裸片与第二部分的接触点为静点

5、示例地,当封装结构包括两个裸片时,一个第一裸片设置在第一布线层上,一个第二裸片裸片设置在第二布线层的第二部分上。其中,裸片的位置主要与裸片的发热量、裸片的自身结构以及裸片在电路中的连接关系有关。

6、具体地,由于第一基板与第二基板通过第一金属层和第二布线层的第一部分实现固定连接,且裸片的散热由与之相连的布线层指向第二金属层,因此,在工作状态下,第一裸片在散热过程中会面临更大的界面热阻,散热效率更低。为了更好地实现散热,本技术将发热量较大的裸片设置在第二布线层的第二部分上,将发热量较小的裸片设置在第一布线层上。

7、除此之外,本技术所述的裸片指的是未经封装的功率半导体芯片。基于裸片的自身结构,裸片与第一布线层或第二布线层相连的一面一般为漏极,而与该面相对的另一面一般为源极。基于封装结构中功率变换电路的不同,可以将漏极为动点的裸片设置在第一布线层上,而将漏极为静点的裸片设置在第二布线层的第二部分上。其中,由于设置在第二布线层的第二部分上裸片的漏极为静点,因此与之电气互连的第二布线层的第二部分也为静点,这使得第二布线层的第二部分与功率变换器的金属外壳或其他金属层构成的电容基本不会因为该裸片的导通或关断而出现充放电,进而避免了电磁噪声的产生。而由于设置在第一布线层上的裸片的漏极为动点,因此需将第一金属层或第二布线层的第一部分与静点相连,以实现噪声回流的屏蔽效果。上述静点可以位于封装结构的内部,也可以位于封装结构的外部。

8、实际应用时,封装结构中裸片的数量可以不局限于两个,当裸片大于两个时,基于相同原理,可以将发热量较大的裸片设置在第二布线层的第二部分上,将发热量较小的裸片设置在第一布线层上,将与布线层相连的一面为动点的裸片设置在第一布线层上,将与布线层相连的一面为静点的裸片设置在第二布线层的第二部分上。

9、在一种可能的实现方式中,引脚固定在封装结构的侧面,侧面在所述第一基板与所述第二基板的层叠方向上延伸,多个引脚中与所述第一金属层电气相连的引脚与所述pcb的静点电气相连。也就是说,当第二布线层为一个整体时,第一金属层和第二布线层与pcb上静点的电位相同,当第二布线层分为至少两个部分时,第一金属层和第二布线层的第一部分的电位与pcb上静点的电位相同。如此设置,可以使第一金属层以及第二布线层的电位,或者,第一金属层以及第二布线层的第一部分的电位相对大地基本保持不变,因此设置在第一布线层上的裸片在开通和关断的过程中,不会产生电磁噪声,进一步提高了该功率变换器的电磁屏蔽效果。

10、在一种可能的实现方式中,在第一基板与第二基板的层叠方向上,第一基板的投影位于第二基板的投影的轮廓范围之内,即第一基板相比第二基板更小。如此设置,可以灵活地基于裸片在电路中的连接关系,调整它们的放置位置,以更好地实现光伏优化器的电磁屏蔽功能。与此同时,第二布线层的第二部分也与静点相连。其中,静点可以为封装结构的内部静点也可以为外部静点。如上所述,当第二布线层的第二部分与静点相连时,设置在第二布线层的第二部分在导通或关断的过程中,不会使得第二布线层的第二部分与光伏优化器的金属外壳或其他金属层构成的电容出现明显的充放电现象,即不会产生电磁噪声。

11、在一种可能的实现方式中,对于第二基板,在第一基板与第二基板的层叠方向上,第二布线层的投影以及第二金属层的投影位于第二绝缘层的投影的轮廓范围之内。也就是说,第二布线层和第二金属层的边缘相对于第二绝缘层的边缘存在回缩的距离。在实际应用中,可以灵活地调整第二布线层以及第二金属层相对第二绝缘层的回缩距离,以满足该封装结构对基本绝缘、加强绝缘或者功能绝缘等安规要求。

12、在一种可能的实现方式中,对于第一基板,在第一基板与第二基板的层叠方向上,第一布线层的投影以及第一金属层的投影与第一绝缘层的投影重合,或者,第一布线层的投影以及第一金属层的投影位于第一绝缘层的投影的轮廓范围之内。当第一绝缘层的投影与第一布线层和第一金属层的投影重合时,可以更加方便第一基板的加工。当第一布线层的投影和第一金属层的投影位于第一绝缘层的投影的轮廓范围之内时,可以起到更好的绝缘效果。

13、在一种可能的实现方式中,设置在第一布线层上的第一裸片的发热量小于设置在第二布线层的第二部分上的第二裸片的发热量。如上所述,如此设置可以更好地适应不同裸片的发热情况,使发热量较高的裸片面对相对小的散热热阻,进而加强该封装结构的散热效率,提高封装结构中裸片的工作效率和稳定性。

14、在一种可能的实现方式中,封装结构在第二布线层的第一部分的垂直方向上的厚度大于封装结构在第二布线层的第二部分的垂直方向上的厚度。如此设置,可以减薄第二布线层的第一部分垂直方向上封装体的厚度,因此,当设置在第二布线层的第二部分上的裸片出现热失控时,能量将更容易从封装结构的底面释放,进而保护第二绝缘层,防止功率变换器出现漏电等事故,提高该功率变换器的安全性。值得一提的是,对于封装结构而言,其靠近pcb板的一面为底面,与底面相对的一面为顶面。

15、在一种可能的实现方式中,封装结构的侧面还设置有绝缘栅栏,绝缘栅栏位于引脚以及封装结构的顶面之间。通过绝缘栅栏的设置,可以有效地增加爬电距离,提高该封装结构的安全性和可靠性。

16、在一种可能的实现方式中,封装结构的顶面的一端与第二金属层的边缘相连,封装结构的顶面的另一端与封装结构的侧面相连。也就是说,封装结构的顶面为镂空结构,且第二金属层刚好嵌设在该镂空区域中,第二金属层的边缘与镂空结构的边缘相连接,如此设置,可以减少层间热阻,提高封装结构的散热效率。

17、在一种可能的实现方式中,封装结构与外壳相连。如此设置,可以使封装结构与外壳之间没有空气等导热系数较低的介质,进而更好地提高功率变换器的散热效率。

18、第二方面,本技术实施例还提供了一种封装结构。该封装结构包括第一方面任一项的封装结构。

19、第三方面,本技术实还提供了一种散热结构。该散热结构包括第一方面任一项所述的散热结构。

20、总的来说,本技术将功率变换器的功率变换电路设置在一个封装结构之中,并且基于不同裸片在电路中的位置、发热量以及裸片的结构,分别将裸片设置在第一布线层以及第二布线层的第二部分上,实现了散热、安规以及电磁屏蔽的三重功能。进一步地,通过引脚将第一金属层,或者,第二布线层的第一部分与pcb上的静点相连,可进一步强化该功率变换器的电磁屏蔽效果。同时,将封装结构的底面设置成厚度不均结构,可以在裸片出现热失控时,使能量更容易从封装结构的底面释放,而不损害第二绝缘层,从而达到更好的安规效果。另外,通过在封装结构的侧面设置绝缘栅栏,可以增大爬电距离,进而提高该封装结构的安规效果。最后,该封装结构的构造简单,物料成本低,使功率变换器无需额外安装金属屏蔽层就可实现较好的电磁屏蔽效果,满足功率变换器小型化,高功率的发展要求。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!