一种背接触电池及其制作方法与流程

本发明属于背接触电池,具体涉及一种背接触电池及其制作方法。

背景技术:

1、结合topcon工艺的背接触电池一般采用隧穿氧化层作为第一本征半导体层,掺杂多晶层作为第一导电半导体层,采用本征非晶硅作为第二本征半导体层,掺杂非晶/微晶硅作为第二导电半导体层,在掩膜层对应的上方区域对导电膜层进行刻蚀形成隔离槽。

2、然而,在第二半导体开口区的侧面边缘,存在第二导电半导体层(第二导电半导体层电阻率约为10-1-109ω·cm,其为n型非晶/微晶硅层时电阻率约为10-1-103ω·cm,其为p型非晶/微晶硅层时电阻率约为104-109ω·cm)与第一导电半导体层(第一导电半导体层电阻率约为10-3ω·cm)之间只有第二本征半导体层(第二本征半导体层电阻率约105-1010ω·cm)绝缘的现象。因为第一导电半导体层导电性非常好,且第二本征半导体层电阻率相对较低、厚度非常薄(约10nm),导致第一导电半导体层与第二导电半导体层之间无法形成良好的绝缘,同时第二半导体层表面的导电膜层(导电膜层电阻率≤10-4ω·cm)在水平方向上会跨越第二半导体开口区的侧面边缘,使得第一半导体层与第二半导体层之间容易出现较严重的漏电现象,从而降低电池的并联电阻,进而降低电池转换效率及电池良率。

3、cn116053331b涉及一种背接触电池及其制作方法和光伏组件,包括具有正面和背面的硅基底,设置在背面的具有第二半导体开口区的第一半导体层,以及第二半导体层,还包括沿背面x轴方向间隔排布的若干绝缘层,所述绝缘层设置在所述第二半导体层的外表面上;且在x轴方向上,所述绝缘层横跨第二半导体开口区的侧面边缘且两端分别延伸,且所述绝缘层上方还覆盖设置保护油墨。然而,该专利仍存在以下不足:其边缘保护油墨的绝缘性能不够,无法起到良好的绝缘效果,故其边缘保护油墨作为辅助而配合起到主要绝缘作用的绝缘膜叠加达到减少漏电的效果。同时,该专利考虑到保护油墨印刷后存在溶剂扩散,如果没有绝缘膜的存在,溶剂会显著增加透明导电膜和第二半导体层之间的接触电阻,该专利通过腐蚀去除保护油墨区域外的绝缘膜及保护油墨的溶剂扩散,从而避免增加透明导电膜和半导体层之间的接触电阻。然而,腐蚀去除保护油墨区域外的绝缘膜会对第一半导体层和第二半导体层造成损伤,从而降低电池转换效率和电池良率。

4、因此,现有技术中,背接触电池的电池结构无法兼顾有效避免漏电现象以及提升电池转换效率和电池良率。

5、需要说明的是,本发明的该部分内容仅提供与本发明有关的背景技术,而并不必然构成现有技术或公知技术。

技术实现思路

1、本发明的目的是为了克服现有技术存在的背接触电池结构无法兼顾有效避免漏电现象以及提升电池转换效率和电池良率的缺陷,提供一种背接触电池及其制作方法,该背接触电池能够兼顾有效避免漏电现象以及提升电池转换效率和电池良率,且制作的工艺流程更简单。

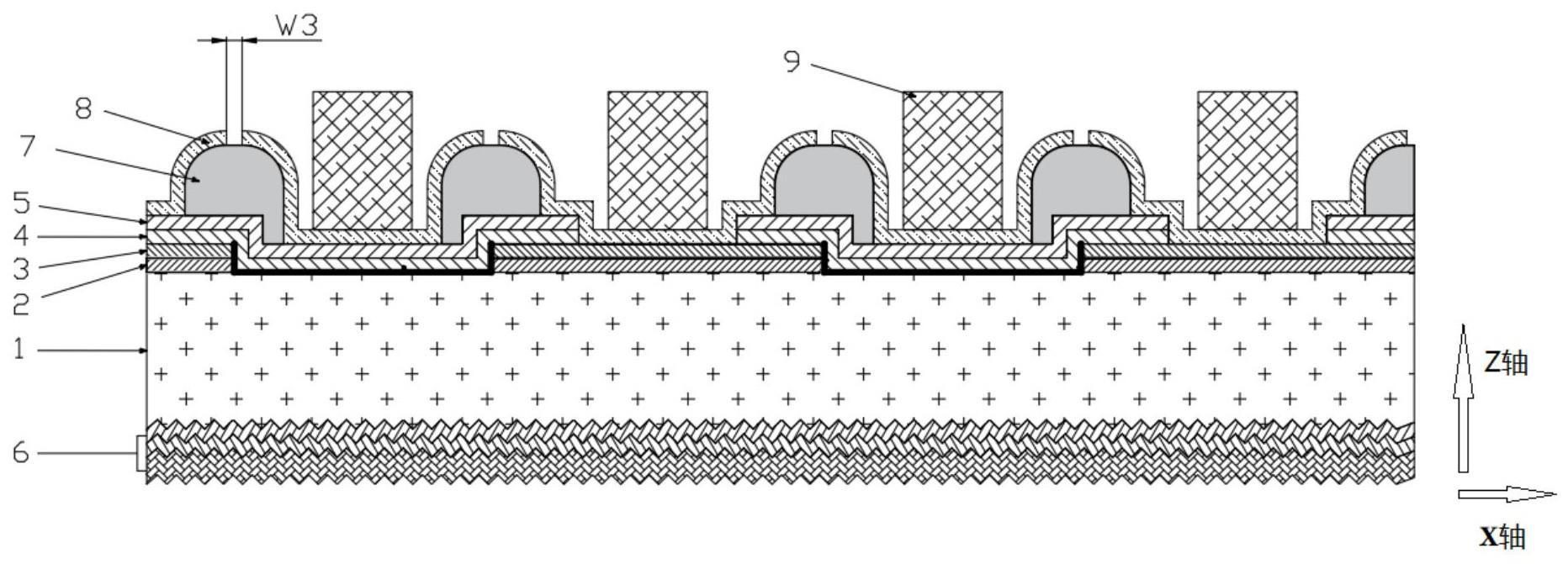

2、为了实现上述目的,本发明提供了一种背接触电池,包括硅片,设置在硅片的背面的具有第二半导体开口区的第一半导体层,设置在第一半导体层外表面上和第二半导体开口区内的第二半导体层,所述第二半导体层上设置有与第二半导体开口区间隔排列的第一半导体开口区,以及设置在第二半导体层外表面和第一半导体开口区内的导电膜层,导电膜层上开设隔离槽;还包括:绝缘油墨层,其为若干个且均设置在所述第二半导体层与导电膜层之间并沿背面x轴方向间隔排布,且绝缘油墨层与所述第二半导体层直接接触,且在x轴方向上,所述绝缘油墨层横跨第二半导体开口区的侧面边缘且两端分别延伸;其中,所述绝缘油墨层满足:表面铅笔硬度不小于2h,电阻率大于1e11 ω·cm,所述绝缘油墨层的原料中可挥发性物质质量含量不大于5%;所述隔离槽位于绝缘油墨层的外表面上。

3、在本发明的一些优选实施方式中,所述绝缘油墨层的原料中可挥发性物质质量含量不大于2%。

4、在本发明的一些优选实施方式中,所述绝缘油墨层在z轴方向上的厚度范围在2-10μm。

5、进一步优选地,所述绝缘油墨层为uv固化型绝缘油墨或者热固型绝缘油墨,更优选为uv固化型绝缘油墨。

6、在本发明的一些优选实施方式中,所述绝缘油墨层在x轴方向上的宽度为40-150μm,所述绝缘油墨层在第一半导体层上的横跨宽度w11≥20μm,绝缘油墨层在第二半导体开口区上的横跨宽度w12≥20μm。

7、在本发明的一些优选实施方式中,所述隔离槽两侧的导电膜层之间的电阻大于5kω。

8、在本发明的一些优选实施方式中,在x轴方向上,第一半导体开口区的宽度为0.1-0.3mm,第二半导体开口区的宽度为0.3-0.6mm;所述隔离槽在x轴方向上的宽度为10-190μm。

9、在本发明的一些优选实施方式中,所述第一半导体层包含隧穿氧化层和n型掺杂多晶硅层,或者包含本征硅层和n型掺杂多晶硅层;所述第二半导体层包含本征非晶硅层和p型掺杂硅层。

10、在本发明的一些优选实施方式中,所述背接触电池还包括:

11、金属电极,其设置在所述导电膜层外表面,且设置在第一半导体开口区和第二半导体开口区上;

12、正面膜层,其设置在所述硅片的正面,其包含硅介质钝化层、硅介质减反层;

13、且所述硅片的正面为制绒面,第二半导体开口区处的硅片表面为制绒面或抛光面。

14、本发明还提供一种背接触电池的制作方法,所述背接触电池为前面所述的背接触电池。

15、且所述制作方法包括以下步骤:

16、s101、在硅片的背面形成第一半导体层和第二半导体层,且形成第一半导体开口区和第二半导体开口区;

17、s102、采用喷墨打印的方式或印刷方式,在s101所得背面的第二半导体开口区的侧面边缘外表面形成绝缘油墨层;

18、s103、在s102所得背面沉积导电膜层;

19、s104、在s102所得背面的导电膜层上进行刻蚀开口,形成隔离槽。

20、在本发明的一些优选实施方式中,s102中采用喷墨打印的方式形成绝缘油墨层。

21、在本发明的一些优选实施方式中,所述绝缘油墨层为uv固化型绝缘油墨,其进行uv固化时控制uv固化能量为700-2000mj/cm2。

22、在本发明的一些优选实施方式中,所述绝缘油墨层为热固型绝缘油墨时,其采用的热固化条件包括:温度为150-180℃,时间为5-30min。

23、有益效果:

24、本发明通过上述技术方案,尤其是在第二半导体开口区侧面的正上方区域设置绝缘油墨层,且绝缘油墨层与所述第二半导体层直接接触,且绝缘油墨层满足特定的表面铅笔硬度和电阻率以及采用具有低含量可挥发性物质的原料,大幅改善了漏电现象,提高了电池的并联电阻;同时,相比于现有技术(如cn116053331b),本发明由于采用特殊的绝缘油墨层,无需设置绝缘膜即可保证足够高的绝缘性能,可以减少电池整体绝缘膜的沉积,设置绝缘油墨层后不需要腐蚀绝缘油墨区域外的绝缘膜层,使得工艺流程更简单,并能减少腐蚀绝缘膜层时腐蚀溶液对第一半导体层和第二半导体层的损伤;从而兼顾提高了电池转换效率和电池良率。

25、现有技术中,光伏电池通常采用的保护油墨,在完成其特定的保护作用后一般需要清洗去除,且保护油墨的耐候性一般较差,而绝缘油墨由于需要保留在电池片上,需要具备一定的耐候性,且绝缘油墨存在有机物挥发,一般在镀膜之后使用,如背接触电池存在交叉的金属细栅电极与金属主栅电极之间或金属主栅电极和焊带之间存在容易短路的现象,此时已经不再需要进入真空腔室沉积薄膜,可以采用在电极形成之后形成绝缘油墨做绝缘,因此目前绝缘油墨仅用于在电池中对电极的保护上,也即绝缘油墨通常设置电极的外部。组成上,保护油墨通常由30-55wt%树脂、25-50wt%填充材料、15-25wt%溶剂等组成,绝缘油墨通常由60-90wt%树脂、10-25wt%填充材料、0%-5%溶剂、0-10wt%光引发剂或固化剂等组成,其在溶剂含量、树脂含量及组成成分上均不同。

26、而本发明的绝缘油墨层设置在第一半导体层与第二半导体层的交界区域的外部且在导电膜层的内部(对应的,制作中在沉积导电膜层之前形成),显著改善第一半导体层与第二半导体层交界区域漏电现象。本发明特别采用满足特定的表面铅笔硬度和电阻率的绝缘油墨层用作在第二半导体开口区侧面边缘处的绝缘,大幅减少油墨的溶剂扩散及其对电池的不良影响,配合绝缘油墨层的原料基本不含可挥发性物质溶剂,进一步减少可挥发性物质溶剂扩散对电池的影响。而在相同条件下,若绝缘油墨层的表面铅笔硬度低于2h,会由于沉积导电膜层之前传输皮带、吸盘等损伤到绝缘油墨层而导致绝缘油墨层出现缺陷,从而导致第一半导体层与第二半导体层之间出现短路漏电现象;在相同条件下,若绝缘油墨层的电阻率低于1e11 ω·cm,会由于绝缘油墨层的电阻率偏低而导致第一半导体层与第二半导体层之间更容易出现漏电的现象。

27、在本发明优选的方案中,采用uv固化型绝缘油墨,同时采用喷墨打印的方式,可以大幅减少油墨的溶剂扩散及其溶剂扩散对相应半导体层的损伤,从而提升电池转换效率和电池良率。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!