半导体测试结构及其形成方法与流程

本技术涉及半导体制造领域,尤其涉及一种半导体测试结构及其形成方法。

背景技术:

1、在形成浅沟槽隔离结构的工艺过程中,需要依次在硅衬底上定义出浅沟槽隔离区及有源区,在硅衬底表面形成硬掩膜层以保护有源区,刻蚀浅沟槽区的硬掩膜层及硅衬底以形成浅沟槽,随后在浅沟槽内填充隔离材料以形成浅沟槽隔离结构。

2、但是,在在硅衬底上形成浅沟槽隔离结构并去除硬掩膜层后,浅沟槽隔离结构与硅衬底表面会形成高于有源区的台阶。而在后续形成牺牲氧化层、栅氧化层、栅极侧墙的影响下,无法在工艺过程中准确计算台阶的高度。

3、因此,提供一种能够在工艺过程中准确计算浅沟槽隔离与有源区之间台阶高度的测试结构及其形成方法是亟需解决的技术问题。

技术实现思路

1、本技术所要解决的技术问题是提供一种半导体测试结构及其形成方法,以在工艺过程中准确计算浅沟槽隔离结构与有源区之间的台阶高度。

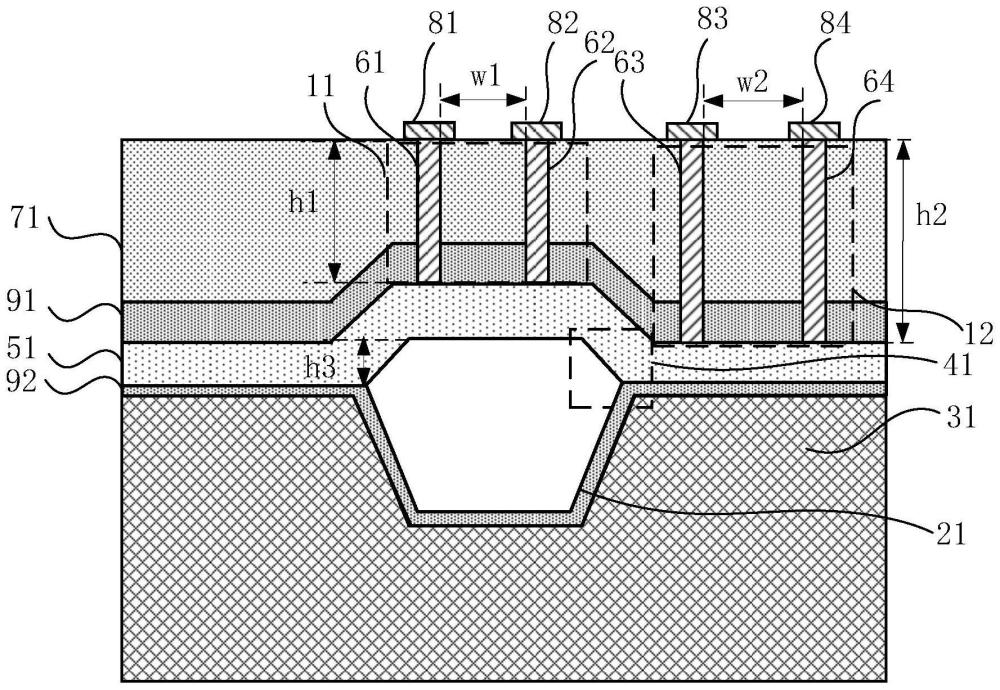

2、为了解决上述问题,本技术提供了一种半导体测试结构,包括:第一电容,电连接至浅沟槽隔离结构;第二电容,电连接至与所述浅沟槽隔离结构相邻的有源区,所述浅沟槽隔离结构表面与所述有源区表面之间具有台阶;其中,所述第一电容的两极板间的介电层厚度与所述第二电容的两极板间的介电层厚度相同,在垂直所述浅沟槽隔离结构的方向上,所述第一电容的两电极板高度相同、所述第二电容的两电极板高度相同、且所述第一电容的电极板高度与所述台阶高度之和与所述第二电容的电极板高度相同,所述第一电容的介电层高度与所述台阶高度之和与所述第二电容的介电层高度相同,通过测量所述第一电容的电容值以及测量所述第二电容的电容值,能够获取所述浅沟槽隔离结构表面与所述有源区表面之间的台阶高度。

3、在一些具体实施方式中,所述浅沟槽隔离结构靠近所述第一电容的表面及所述有源区靠近所述第二电容的表面具有一接触层,所述第一电容通过所述接触层连接至所述浅沟槽隔离结构,所述第二电容通过所述接触层连接至所述有源区。

4、在一些具体实施方式中,所述第一电容包括通过接触孔连接至所述接触层的第一电极板、第二电极板以及隔离所述第一电极板与所述第二电极板的介电层,所述第一电极板及第二电极板均位于所述浅沟槽隔离结构的正上方;所述第二电容包括通过接触孔连接至所述接触层的第三电极板、第四电极板以及隔离所述第三电极板与所述第四电极板的介电层,所述第三电极板及第四电极板均位于所述有源区的正上方;所述第一电极板与所述第二电极板之间的距离和所述第三电极板与所述第四电极板之间的距离相同,在垂直所述浅沟槽隔离结构的方向上,所述第一电极板与所述第二电极板的高度相同,所述第三电极板与所述第四电极板的高度相同,且所述第一电极板高度与所述台阶高度之和与所述第二电极板高度相同,所述第一电容的介电层高度与所述台阶高度之和与所述第二电容的介电层高度相同。

5、在一些具体实施方式中,所述接触层靠近所述第一电容及第二电容的表面具有一保护层,所述接触孔贯穿所述保护层。

6、在一些具体实施方式中,所述半导体测试结构还包括:连接至所述第一电极板的第一连接结构、连接至所述第二电极板的第二连接结构、连接至所述第三电极板的第三连接结构、以及连接至所述第四电极板的第四连接结构,测量时能够通过所述第一连接结构至第四连接结构向所述第一电容及第二电容施加测量电压。

7、为了解决上述问题,本技术还提供了一种半导体测试结构的形成方法,包括:提供基底,所述基底具有浅沟槽隔离结构以及与所述浅沟槽隔离结构相邻的有源区,所述浅沟槽隔离结构表面与所述有源区表面之间具有台阶;形成电连接至所述浅沟槽隔离的第一电容及电连接至所述有源区的第二电容,其中,所述第一电容的两极板间的介电层厚度与所述第二电容的两极板间的介电层厚度相同,在垂直所述浅沟槽隔离结构的方向上,所述第一电容的极板高度与所述台阶之和与所述第二电容的极板高度相同,所述第一电容的介电层高度与所述台阶之和与所述第二电容的介电层高度相同,通过测量所述第一电容的电容值以及测量所述第二电容的电容值,能够获取所述浅沟槽隔离结构表面与所述有源区表面之间的台阶高度。

8、在一些具体实施方式中,在所述提供基底的步骤之后,所述方法还包括:形成一接触层,所述接触层覆盖所述浅沟槽隔离结构表面及所述有源区表面;所述形成电连接至所述浅沟槽隔离的第一电容及电连接至所述有源区的第二电容的步骤进一步包括:所述第一电容通过所述接触层连接至所述浅沟槽隔离结构,所述第二电容通过所述接触层连接至所述有源区。

9、在一些具体实施方式中,所述形成电连接至所述浅沟槽隔离结构的第一电容及电连接至所述有源区的第二电容的步骤进一步包括:于所述接触层表面形成一介质层;以所述接触层为刻蚀阻挡层刻蚀所述介质层,以形成暴露所述接触层的多个接触孔,其中,位于所述浅沟槽隔离结构的正上方的两接触孔之间的距离和位于所述有源区的正上方两接触孔之间的距离相同;沉积电极板材料于位于所述浅沟槽隔离结构的正上方的两接触孔内,以形成的所述第一电容的第一电极板及第二电极板,所述第一电极板及第二电极板之间的所述介质层作为所述第一电容的介电层;沉积电极板材料于位于所述有源区的正上方的两接触孔内,以形成所述第二电容的第三电极板及第四电极板,所述第三电极板及第四电极板之间的所述介电层作为所述第二电容的介电层;其中,在垂直所述浅沟槽隔离结构的方向上,所述第一电极板与所述第二电极板的高度相同,所述第三电极板与所述第四电极板的高度相同,且所述第一电极板高度与所述台阶高度之和与所述第二电极板高度相同,所述第一电容的介电层高度与所述台阶高度之和与所述第二电容的介电层高度相同。

10、在一些具体实施方式中,在于所述接触层表面形成一介质层的步骤之前,所述方法还包括:于所述接触层表面形成一保护层;所述的以所述接触层为刻蚀阻挡层刻蚀所述介质层,以形成暴露所述接触层的多个接触孔的步骤中,所述接触孔贯穿所述保护层。

11、在一些具体实施方式中,所述方法还包括:于所述介质层表面形成图案化金属层,所述图案化金属层包括连接至所述第一电极板的第一连接结构、连接至所述第二电极板的第二连接结构、连接至所述第三电极板的第三连接结构、以及连接至所述第四电极板的第四连接结构,测量时能够通过所述第一连接结构至第四连接结构向所述第一电容及第二电容施加测量电压。

12、上述技术方案,通过浅沟槽隔离结构上设置第一电容,在与所述浅沟槽隔离结构相邻的有源区上形成第二电容,所述第一电容的两极板间的介电层厚度与所述第二电容的两极板间的介电层厚度相同,在垂直所述浅沟槽隔离结构的方向上,所述第一电容的两电极板高度相同、所述第二电容的两电极板高度相同、且所述第一电容的电极板高度与所述台阶高度之和与所述第二电容的电极板高度相同,所述第一电容的介电层高度与所述台阶高度之和与所述第二电容的介电层高度相同,从而通过测量电连接至所述浅沟槽隔离结构的所述第一电容的电容值以及测量电连接至的有源区所述第二电容的电容值,即可获取所述浅沟槽隔离结构表面与所述有源区表面之间的台阶高度,可以在工艺过程中准确计算浅沟槽隔离与有源区之间台阶高度。

13、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本技术。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!