一种等离激元增强的可见近红外光电探测器

本发明属于光子信息,具体涉及一种等离激元增强的可见近红外光电探测器。

背景技术:

1、光电探测器利用光电效应,在光电材料内部收集光子,激发产生电子-空穴对,进而通过电场收集光生载流子,形成光电流,是光学系统中将光信号转换为电信号的关键部件。

2、光电探测器在生命科学、环境监测、光学信息技术等领域均有大量应用,特别是可见光和近红外波段的半导体光电探测器,常见于各类光互联领域。随着片上光学系统规模的增加,对于单个探测器件的损耗、尺寸、响应度等要求不断提高。得益于片上微纳集成技术的迅速发展和硅基光电子学的深入研究,规模化生产的高信噪比、低损耗、高速片上光电探测器成为了商业及科研领域的重要课题之一。

3、公开号为cn107658351a的中国专利公开了具有低击穿电压特性的si/ge sacm雪崩光电二极管(apd),包括具有特定厚度和掺杂浓度的各种层的倍增区域和吸收区域。光波导可以引导红外和/或光信号或能量进入吸收区域。产生的光生载流子被扫入i-si层和/或倍增区域用于雪崩倍增。apd具有充分小于12v的击穿偏置电压和大于10ghz的操作带宽,并且因此适合用于消费者电子装置、高速通信网络等中。该专利公开的低压雪崩光电二极管通过设计器件层级结构的掺杂等条件,在倍增区实现了雪崩电离以对响应度形成增益,并得到了约10ghz的频率带宽。由于该类探测器的层级结构相对复杂,生长条件要求极高,在尺寸上难以进一步减小,因而不利于高速工作。

4、公开号为cn115000238a的中国专利公开了一种基于等离激元增强局域崩的紫外光电探测器及制备方法。其基本结构为微孔结构和金属纳米颗粒阵列结合,共同诱发局域雪崩。此类探测器主要针对宽禁带半导体并工作于紫外波段,且需要两类结构同时作用使得雪崩发生在本征区,对工艺要求高,且难以设计高吸收光学结构,并且较高的暗电流能够导致光电探测器的损耗较大,影响探测的准确性。

5、由于光电探测器的尺寸会对响应度和响应带宽产生相反作用,即大尺寸的器件在增加响应度的同时会抑制高速响应,传统的平面型器件无法同时满足高带宽、小尺寸和高响应度。同时对于传统的雪崩型光电探测器,无光时由于雪崩电离,依然会产生较高的暗电流,这使得传统的雪崩型光电探测器内部产生较高的损耗和低信噪比。

技术实现思路

1、本发明提供了一种等离激元增强的可见近红外光电探测器,该可见近红外光电探测具有高吸收、高速、高响应度和低损耗性能。

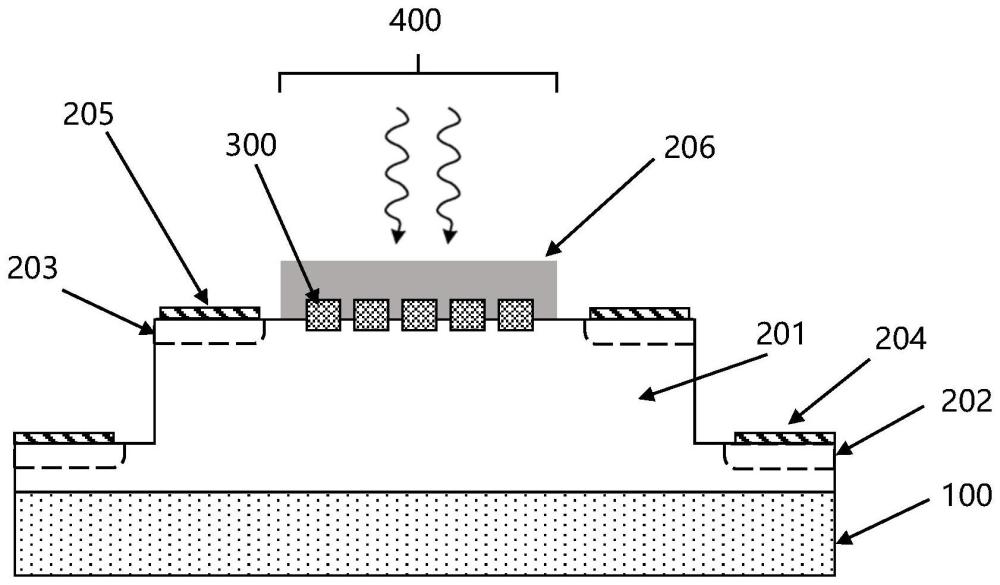

2、本发明提供了一种等离激元增强的可见近红外光电探测器,包括:

3、衬底;

4、半导体器件层,所述半导体器件层形成于所述衬底上,所述半导体器件层的厚度为100nm至2μm的亚微米级,所述半导体器件层用于将入射光转化为光生载流子;

5、正、负电极,所述正、负电极形成于半导体器件层上,用于向半导体器件层施加偏置电压并收集光生载流子;

6、和金属纳米颗粒阵列,所述金属纳米颗粒阵列形成于半导体器件层上,所述金属纳米颗粒阵列用于与入射光耦合产生表面等离激元共振,基于表面等离激元共振,一方面形成共振吸收增强模式以增加半导体器件层的吸收,另一方面在半导体器件层位于金属纳米颗粒阵列的附近处诱发雪崩电离。

7、本发明通过利用金属纳米颗粒阵列与入射光耦合产生的表面等离激元共振大大增加了半导体器件层的光吸收率,从而使得本发明提供的亚微米级尺寸的半导体器件层也能够吸收足量的光子,同时由于本发明提供的半导体器件层的尺寸为亚微米级,从而大大降低了光生载流子的输运距离,从而实现了较高的光学吸收率的同时,又能够达到高速传输光生载流子的目的。

8、由于本发明利用金属纳米颗粒阵列与入射光耦合产生的表面等离激元的局域场增强来诱导光生载流子在局部区域发生雪崩电离,使得器件在低压条件下获得雪崩增益电流,雪崩开启电压为2v到4v之间。本发明利用场增强导致局部区域发生雪崩电离,从而在低偏压条件下实现极高的响应度。

9、由于本发明通过表面等离激元的局域场增强效果诱发的雪崩电离,因此本发明提供的雪崩电离为光致雪崩电离,即在无光条件下不会诱发雪崩电离,有光条件下才会诱发雪崩电离,因此解决了由于雪崩电离产生的高暗电流所带来的低信噪比和高损耗问题。

10、进一步的,通过以下方式获得所述金属纳米颗粒的尺寸,包括:设定入射光波长及对于入射光波长的吸收率,基于衬底结构和材料、半导体器件层的厚度和材料,以及金属纳米颗粒的材料和形状设定,通过有限元模拟计算得到金属纳米颗粒的尺寸,使得所述金属纳米颗粒阵列对入射光波长的吸收率不低于吸收率阈值,反射率不高于反射率阈值。

11、进一步的,所述金属纳米颗粒的厚度h为50-250nm,截面宽度d3为100-600nm,金属纳米颗粒间的间距s为300-1000nm,其中s>d3。通过设定合适的金属纳米颗粒的尺寸和间距,使得金属纳米颗粒阵列下方的半导体器件层对选定的可见和近红外光的光吸收率达到80%以上,并且在入射光照射下和较低的电压下就能够实现局部区域的雪崩。

12、进一步的,所述金属纳米颗粒的材料为共振金属,所述共振金属为ag、au、tin、ito中的一种或多种。所述共振金属能够较好的吸收可见和近红外的入射光。

13、进一步的,所述金属纳米颗粒的形状为多面体、球体和圆柱体,所述多面体的截面形状为边数≥3的多边形。优选的,所述金属纳米颗粒的形状为圆柱体或球体,该形状使得金属纳米颗粒相对拥有更低的光学损耗。

14、进一步的,本发明提供的等离激元增强的可见近红外光电探测器,还包括减反介质层,所述减反介质层形成于金属纳米颗粒阵列的上表面,所述减反介质层用于减少入射光的反射。

15、进一步的,所述减反介质层的材料包括si3n4、sio2、al2o3、ito、izo、tio2等光学介质材料。

16、进一步的,所述衬底的材料为si、soi、ge中的一种或多种。该衬底材料适宜生长光电半导体材料。

17、本发明提供的半导体器件层用于吸收入射光并产生载流子,由内建电场和外加电场共同作用,将光生载流子输运至两端电极,进一步的,根据可见或近红外的入射光波长,所述半导体器件层的材料为禁带能级小于入射光子能量的iv族、iii-v族、ii-vi族半导体材料。进一步优选的,所述半导体器件层的材料为si、ge、gaas、inp、ingaas、gasb、inas、insb中一种或多种。

18、进一步的,所述半导体器件层为pn型二极管、pin型二极管、sam型二极管、sacm型二极管中的任意一种;所述半导体器件层由p型掺杂层、n型掺杂层和本征层组成,所述正电极形成于n型掺杂层上,所述负电极形成于p型掺杂层上。

19、进一步的,所述p型掺杂层为b或al等受体的p型掺杂层,所述n型掺杂层为n、p或as等受体的n型掺杂层;所述p型掺杂层和n型掺杂层位于本征层的局部区域,或者p型掺杂层、n型掺杂层和本征层相互堆叠。由于本发明提供的雪崩电离为光致雪崩电离,因此本发明提供的p型掺杂层、n型掺杂层和本征层的堆叠方式并不影响雪崩电离的诱发,因此本发明提供的p型掺杂层、n型掺杂层和本征层的排布方式更加灵活。

20、进一步的,所述正、负电极位于非入射窗口区域,用于施加偏置电压并收集光生载流子;优选的,所述正、负电极均为低电阻率的导电材料,所述导电材料为au、ag、pt、ti、cr、cu、ni、tin、a-si、ito中一种或多种。

21、进一步的,所述正、负电极与所述半导体材料层形成欧姆接触或低结深的肖特基接触,以保证在低偏置电压条件下可以工作;所述正负电极通过外部电极与系统进行电连接。

22、与现有技术相比,本发明的有益效果为:

23、本发明通过利用金属纳米颗粒阵列产生的等离激元共振提升了入射光的吸收率,使得本发明提供的较薄的半导体器件层也能够吸收足量的入射光,并且由于本发明提供的半导体器件层的尺寸为亚微米级别,因此大大降低了光生载流子的传输路径,从而本发明提供的可见近红外光电探测器具有较高的光吸收率和较高的光生载流子传输速率,本发明提供的可见近红外光电探测器光吸收率为在波长380nm至1700nm间大于80%,反射率为小于1%。

24、由于本发明利用入射光照射下在半导体器件层和金属纳米颗粒阵列的界面处等离激元的局域场增强效果诱导载流子在局部区域发生雪崩电离,因此本发明提供的雪崩电离是基于入射场的局部共振增强产生的,因此器件在低压条件下就能够产生雪崩电离,并且在无入射光条件下不会诱发雪崩电离,因此产生的暗电流较低,以3v反向偏置为例,暗电流为约1na至100na或暗电流密度为约25ma/cm2以下,进而损耗较低。

25、由于在光照条件下表面等离激元的局域场增强诱发光生载流子的雪崩电离,因此能够产生较高的光电流,从而本发明提供的可见近红外光电探测器具有较高的光响应度,光响应度为大于2a/w。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!