一种小型化巴特勒矩阵二维多波束馈电网络

本发明属于无线通信,特别是一种小型化巴特勒矩阵二维多波束馈电网络。

背景技术:

1、随着无线通信技术的飞速发展,绝大部分现代雷达和电子通信系统对天线的要求越来越高,能够实现波束扫描功能已经是很多现代雷达系统中的基本要求。巴特勒矩阵是多波束形成网络馈电天线阵列的实现方式之一,是一种基于耦合器和移相器等微波器件组成的进行功分移相的微波电路结构。二维巴特勒矩阵是为了满足现代雷达和电子通信系统中对二维波束扫描功能的要求。简单的二维巴特勒矩阵的实现仅需将用作不同维度的微波电路结构通过同轴线或者连接头进行级联,但是以这种形式构成的天线不易集成和小型化。

2、为了实现小型化、易集成的目标,通过多层结构设计二维巴特勒矩阵是近年来的趋势,例如通过多层基片集成波导结构或者多层印刷电路板来实现。不过,采用多层结构虽然可以有效减少占用面积,但是这也会引起层间对准、层间能量泄露等多层结构特有的问题。在现有文献中,采用多层结构的二维巴特勒矩阵很难在平面、小型化的前提下保证通道间的一致性和较小的插入损耗。

3、对现有技术进行调查了解,具体如下:

4、2018年,cheng-hung hsieh等人提出了一种基于多层板结构的微带线形式的二维巴特勒矩阵,工作在中心频率为3.5ghz的频段。这个馈电网络通过两块双层背对背的微带线结构实现,由于采用微带线形式,导致板间互连对连接器具有一定要求,不能进一步降低馈电网络剖面体现多层板结构优势。

5、2020年,ji-wei lian等人提出了一种基于siw的16×16平面化二维巴特勒矩阵馈电网络,该馈电网络采用了八个八端口耦合器,两个八端口交叉结,四个四端口交叉结来实现,由于将整个基于siw的二维巴特勒矩阵进行平面化,该馈电网络的平面尺寸较大,造成了较大的插入损耗。

6、综上所述,设计一种平面小型化且性能优越的基于多层印刷电路板的巴特勒矩阵二维多波束馈电网络具有重要意义。

技术实现思路

1、本发明的目的在于针对上述现有技术存在的不足,提供一种小型化巴特勒矩阵二维多波束馈电网络,该巴特勒矩阵具有16个输入端口和16个输出端口,每个输入端口单独馈电能够在8ghz-8.8ghz频带内实现输出等幅度且相邻排序输出端口相位差±45°或±135°的信号。该馈电网络16个输出端口与4×4贴片天线阵列可以形成多波束天线,控制多波束天线的不同输入端口馈电可以得到不同指向的波束,由此可以实现波束扫描的功能。

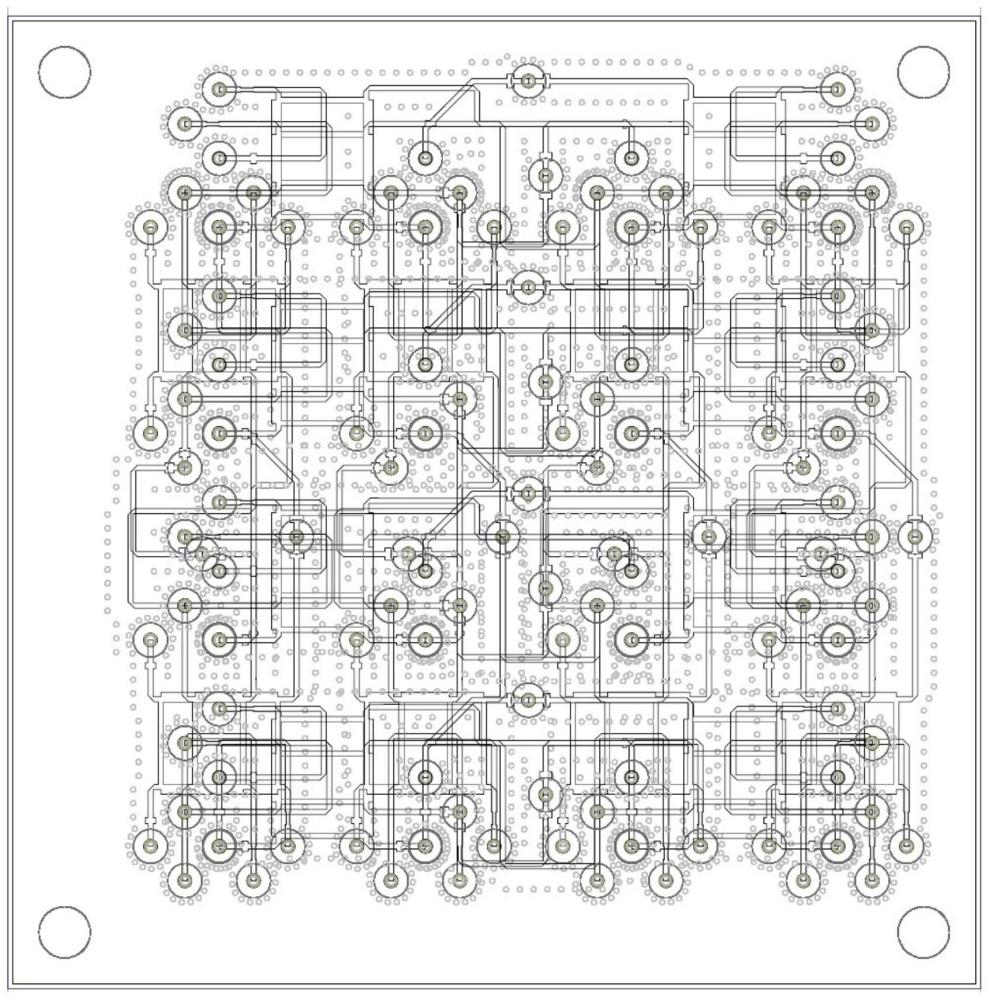

2、实现本发明目的的技术解决方案为:一种小型化巴特勒矩阵二维多波束馈电网络,该馈电网络包括从上至下依次叠置的第一多层板、毛纽扣绝缘子安装件、第二多层板;所述第一多层板和第二多层板的结构完全一致,通过毛纽扣绝缘子安装件将正交放置的第二多层板的多个输出端口与第一多层板的多个输入端口一一对应连接;所述第一多层板和第二多层板均包括上下叠置的第一介质板、第二介质板、第三介质板、第四介质板、第五介质板以及第六介质板,所述第一介质板顶层铺设第一金属层,所述第一介质板与第二介质板之间设置有第二金属层、第一半固化片层、第三金属层,所述第二介质板与第三介质板之间设置有第四金属层、第二半固化片层、第五金属层,所述第三介质板与第四介质板之间设置有第六金属层、第三半固化片层、第七金属层,所述第四介质板与第五介质板之间设置有第八金属层、第四半固化片层、第九金属层,所述第五介质板与第六介质板之间设置有第十金属层、第五半固化片层、第十一金属层,所述第六介质板底层铺设第十二金属层;所述第一多层板、第二多层板上均设置巴特勒矩阵;

3、其中,所述第二、四、六、七、九、十一金属层为接地层;所述第一金属层与第三金属层、第五金属层之间通过金属过孔连接,所述第三金属层与第五金属层之间通过金属过孔连接,所述第五金属层与第八金属层、第十金属层之间通过金属过孔连接,所述第八金属层与第十金属层之间通过金属过孔连接,所述第十金属层与第十二金属层之间通过金属过孔连接;

4、其中,所述第二金属层、第一半固化片层、第三金属层、第二介质板、第四金属层上形成巴特勒矩阵的-45°移相器,所述第四金属层、第二半固化片层、第五金属层、第三介质板、第六金属层上形成巴特勒矩阵的第二3db定向耦合器,所述第七金属层、第四介质板、第八金属层、第四半固化片层、第九金属层上形成巴特勒矩阵的0°移相器,所述第九金属层、第五介质板、第十金属层、第五半固化片层、第十一金属层上形成巴特勒矩阵的第一3db定向耦合器。

5、进一步地,所述第一多层板、第二多层板上均分别设置有相邻的四个结构完全一致的4×4巴特勒矩阵;每个4×4巴特勒矩阵上均设置对应的第一输入端口、第二输入端口、第三输入端口、第四输入端口,以及第一输出端口、第二输出端口、第三输出端口、第四输出端口。

6、进一步地,所述馈电网络的第一输入端口与第二多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第一输入端口连接,所述馈电网络的第二输入端口与第二多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第二输入端口连接,所述馈电网络的第三输入端口与第二多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第三输入端口连接,所述馈电网络的第四输入端口与第二多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第四输入端口连接,所述馈电网络的第五输入端口与第二多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第一输入端口连接,所述馈电网络的第六输入端口与第二多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第二输入端口连接,所述馈电网络的第七输入端口与第二多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第三输入端口连接,所述馈电网络的第八输入端口与第二多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第四输入端口连接,所述馈电网络的第九输入端口与第二多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第一输入端口连接,所述馈电网络的第十输入端口与第二多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第二输入端口连接,所述馈电网络的第十一输入端口与第二多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第三输入端口连接,所述馈电网络的第十二输入端口与第二多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第四输入端口连接,所述馈电网络的第十三输入端口与第二多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第一输入端口连接,所述馈电网络的第十四输入端口与第二多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第二输入端口连接,所述馈电网络的第十五输入端口与第二多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第三输入端口连接,所述馈电网络的第十六输入端口与第二多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第四输入端口连接;

7、所述第二多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第一输出端口与第一多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第一输入端口连接,所述第二多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第二输出端口与第一多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第一输入端口连接,所述第二多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第三输出端口与第一多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第一输入端口连接,所述第二多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第四输出端口与第一多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第一输入端口连接;所述第二多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第一输出端口与第一多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第二输入端口连接,所述第二多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第二输出端口与第一多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第二输入端口连接,所述第二多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第三输出端口与第一多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第二输入端口连接,所述第二多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第四输出端口与第一多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第二输入端口连接;所述第二多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第一输出端口与第一多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第三输入端口连接,所述第二多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第二输出端口与第一多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第三输入端口连接,所述第二多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第三输出端口与第一多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第三输入端口连接,所述第二多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第四输出端口与第一多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第三输入端口连接;所述第二多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第一输出端口与第一多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第四输入端口连接,所述第二多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第二输出端口与第一多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第四输入端口连接,所述第二多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第三输出端口与第一多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第四输入端口连接,所述第二多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第四输出端口与第一多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第四输入端口连接;

8、所述第一多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第一输出端口与馈电网络的第一输出端口连接,所述第一多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第二输出端口与馈电网络的第二输出端口连接,所述第一多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第三输出端口与馈电网络的第三输出端口连接,所述第一多层板上第一4×4巴特勒矩阵的第四输出端口与馈电网络的第四输出端口连接;所述第一多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第一输出端口与馈电网络的第五输出端口连接,所述第一多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第二输出端口与馈电网络的第六输出端口连接,所述第一多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第三输出端口与馈电网络的第七输出端口连接,所述第一多层板上第二4×4巴特勒矩阵的第四输出端口与馈电网络的第八输出端口连接;所述第一多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第一输出端口与馈电网络的第九输出端口连接,所述第一多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第二输出端口与馈电网络的第十输出端口连接,所述第一多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第三输出端口与馈电网络的第十一输出端口连接,所述第一多层板上第三4×4巴特勒矩阵的第四输出端口与馈电网络的第十二输出端口连接;所述第一多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第一输出端口与馈电网络的第十三输出端口连接,所述第一多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第二输出端口与馈电网络的第十四输出端口连接,所述第一多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第三输出端口与馈电网络的第十五输出端口连接,所述第一多层板上第四4×4巴特勒矩阵的第四输出端口与馈电网络的第十六输出端口连接。

9、进一步地,当信号从馈电网络的任意一个输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口在8ghz-8.8ghz范围内输出的信号幅度相等。

10、进一步地,当信号从馈电网络的第一输入端口输入时,馈电网络的第一输出端口、第二输出端口、第三输出端口、第四输出端口、第五输出端口、第六输出端口、第七输出端口、第八输出端口、第九输出端口、第十输出端口、第十一输出端口、第十二输出端口、第十三输出端口、第十四输出端口、第十五输出端口、第十六输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为-45°的信号;

11、当信号从馈电网络的第二输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为-45°或135°的信号;

12、当信号从馈电网络的第三输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为-45°或-135°的信号;

13、当信号从馈电网络的第四输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为±45°的信号;

14、当信号从馈电网络的第五输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为-45°或135°的信号;

15、当信号从馈电网络的第六输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为135°的信号;

16、当信号从馈电网络的第七输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为±135°的信号;

17、当信号从馈电网络的第八输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为45°或135°的信号;

18、当信号从馈电网络的第九输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为-45°或-135°的信号。

19、当信号从馈电网络的第十输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为±135°的信号;

20、当信号从馈电网络的第十一输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为-135°的信号;

21、当信号从馈电网络的第十二输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为45°或-135°的信号;

22、当信号从馈电网络的第十三输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为±45°的信号;

23、当信号从馈电网络的第十四输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为45°或135°的信号;

24、当信号从馈电网络的第十五输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为45°或-135°的信号;

25、当信号从馈电网络的第十六输入端口输入时,馈电网络的十六个输出端口均输出等幅度且相邻输出端口的相位差为45°的信号。

26、进一步地,每个所述4×4巴特勒矩阵上均还设置第一分支线耦合器、第二分支线耦合器、第三分支线耦合器、第四分支线耦合器、第一-45°移相器、第二-45°移相器、第一0°移相器和第二0°移相器;同时,还设置第一金属过孔、第二金属过孔、第三金属过孔、第四金属过孔、第五金属过孔、第六金属过孔、第七金属过孔、第八金属过孔、第九金属过孔、第十金属过孔、第十一金属过孔、第十二金属过孔、第十三金属过孔、第十四金属过孔、第十五金属过孔、第十六金属过孔、第十七金属过孔和第十八金属过孔;

27、其中,第二多层板上的第一4×4巴特勒矩阵的第一输入端口通过第三金属过孔与第二分支线耦合器连接,该第一4×4巴特勒矩阵的第二输入端口通过第六金属过孔与第二分支线耦合器连接,该第一4×4巴特勒矩阵的第三输入端口通过第十二金属过孔与第一分支线耦合器连接,该第四输入端口通过第十四金属过孔与第一分支线耦合器连接,所述第二分支线耦合器通过第二金属过孔与第二-45°移相器连接,所述第二分支线耦合器通过第一交叉结与第三分支线耦合器连接,所述第一分支线耦合器通过第十八金属过孔与第一-45°移相器相连,所述第一分支线耦合器通过第一交叉结与第四分支线耦合器连接,所述第二-45°移相器424通过第一金属过孔与第四分支线耦合器连接,所述第一-45°移相器通过第十七金属过孔与第三分支线耦合器连接,所述第四分支线耦合器通过第五金属过孔与第二0°移相器连接,所述第四分支线耦合器通过第二交叉结及第十三金属过孔与第三输出端口连接,所述第三分支线耦合器通过第十六金属过孔与第一0°移相器连接,所述第三分支线耦合器通过第二交叉结及第九金属过孔、第七金属过孔与第二输出端口连接,所述第二0°移相器通过第四金属过孔与第一输出端口连接,所述第一0°移相器通过第十五金属过孔与第四输出端口连接;

28、其他4×4巴特勒矩阵的功能原理与该第一4×4巴特勒矩阵相同。

29、本发明与现有技术相比,其显著优点为:

30、(1)本发明所采用的巴特勒矩阵结构与传统的巴特勒矩阵不同,通过将完整的巴特勒矩阵的移相器、定向耦合器折叠分布在多层板的不同层间,并通过过孔垂直互连,在实现平面化的同时缩小了尺寸。

31、(2)传统的二维巴特勒矩阵馈电网络普遍为立体结构,很难实现真正的平面化。本发明通过毛纽绝缘子将两块内部结构相同的多层板正交连接实现二维巴特勒矩阵,相比传统的板间互连方式,降低了剖面并减小了损耗。

32、(3)传统巴特勒矩阵中的0db交叉结一般采用的是耦合的方法实现,而本发明在多层板中可以通过不同层间布线以及过孔的形式在空间上完成走线的交叉,避免了使用交叉耦合器从而节省空间。

33、(4)本发明的巴特勒矩阵二维多波束馈电网络在8ghz-8.8ghz输出端口功率分配、相位关系稳定,插入损耗较低。

34、下面结合附图对本发明作进一步详细描述。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!