一种液冷管道系统和储能系统的制作方法

本技术涉及散热,具体涉及一种液冷管道系统和储能系统。

背景技术:

1、电气模块的温差大小对于电气模块寿命的影响非常大。现有技术中会通过液冷方式对电气模块进行散热,在液冷的散热方式中,流经每个电气模块的冷却液的流量都不相同,流经每个电气模块的流阻也有差异,从而使得各电气模块的流程差异大,散热效率差异大,其中流阻大(管路路径长、管径小)的电气模块的流量小,散热效率低,而流阻小的电气模块的流量大,散热效率高。目前常用的流量配平方法为采用管路同程设计方法,如专利cn114927794a中,为了使电气模块的流量配平,使所有电气模块的过液长度相等,本领域技术人员熟知,电池模块在出现故障或到达使用寿命极限时即需要更换新的电池模块,更换新的模块时,需要将与电池模块的冷却液排出再注入新的冷却液,但该方案中由于分液母管和回液管分别位于各电池模块的上下两端,只设置一个位于回液管上的排气阀,因此,在更换新的电气模块时,需要使得整个管道系统内的冷却液排出,再注入新的冷却液,不仅对于冷却液是种浪费,耗时长,且一个排气阀使得排气阻力较大,需要较大的泵功率。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于克服背景技术中存在的上述缺陷或问题,提供一种液冷管道系统和储能系统,便于在更换电气模块时排出管路中的冷却液并注入新的冷却液,且耗时短,成本低。

2、为达成上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

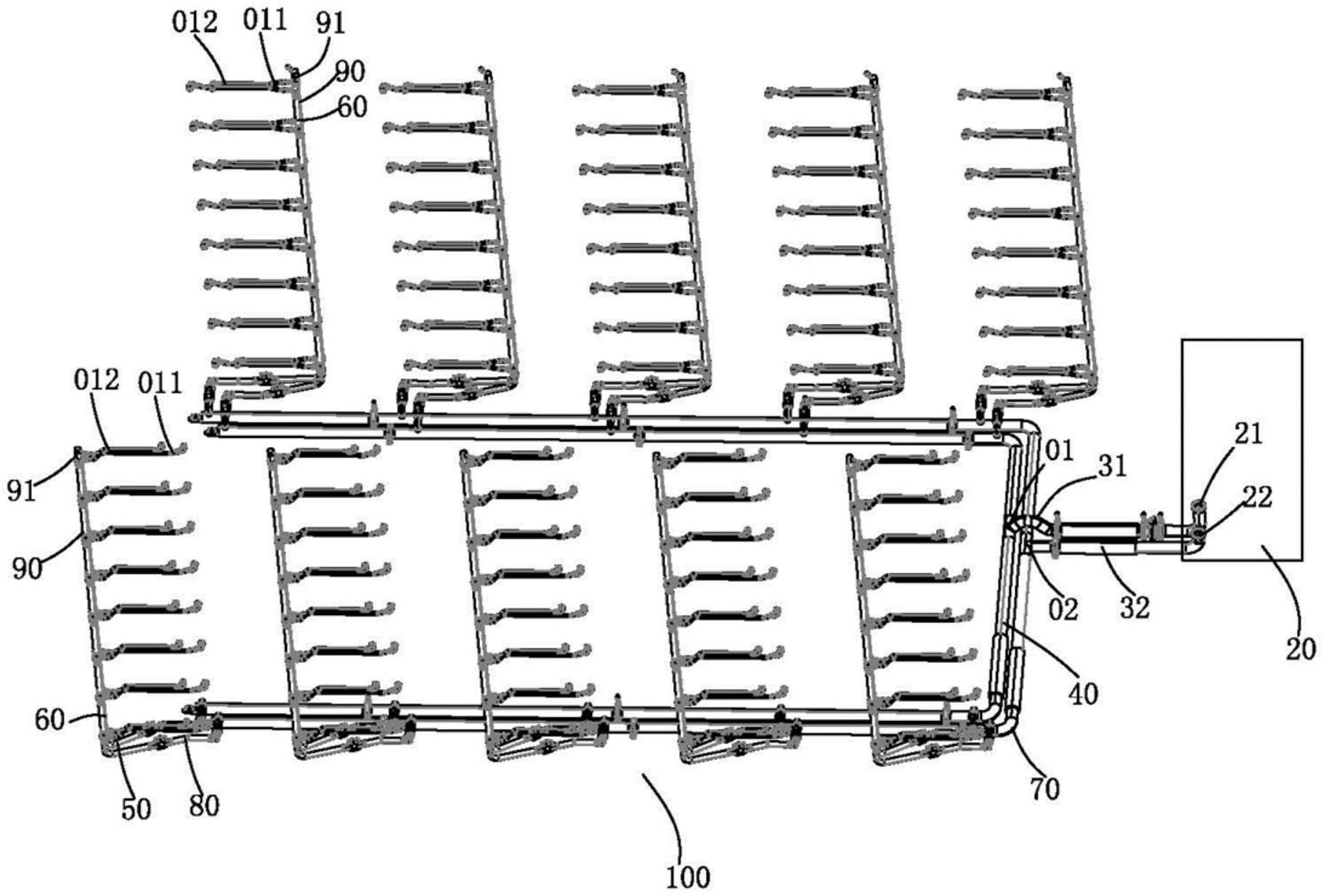

3、技术方案一,一种液冷管道系统,用于冷却若干具有冷却流道的电气模块,各电气模块沿水平的第一方向布设形成若干发热簇,每个发热簇包括多个沿竖直方向排布的电气模块,所述电气模块沿垂直于第一方向的水平的第二方向延伸;所述冷却流道设有位于所述电气模块沿第二方向的一端的进液端和出液端;所述液冷管道系统包括:冷却液循环供给装置,其设有供液口和回液口;和管道系统,其包括连通供液口与所有电气模块的进液端的第一管道和连通回液口与所有电气模块的出液端的第二管道;所述第一管道仅由供液管、位于各电气模块底端的分液母管、与发热簇数量相等的第一连接管、与发热簇数量相等且沿竖直方向延伸的分液支管及与电气模块的数量相等的进液管构成;其中,分液母管通过供液管连通供液口,分液支管通过对应的第一连接管并联于分液母管,各进液管并联于分液支管,进液管对应进液端设置;所述第二管道仅由回液管、位于各电气模块底端的集液母管、与发热簇数量相等的第二连接管、与发热簇数量相等且沿竖直方向延伸的集液支管及与电气模块的数量相等的出液管构成,其中,集液母管通过回液管连通回液口,各集液支管通过对应的第二连接管并联于集液母管,各出液管并联于出液支管,出液管对应出液端设置;所述第一连接管和第二连接管上分别设有第一开关阀和第二开关阀,所述集液支管的顶端设有排气阀。

4、基于技术方案一,还设有技术方案二,技术方案二中,每个电气模块对应的进液管低于出液管并高于对应的电气模块的冷却流道。

5、基于技术方案一,还设有技术方案三,技术方案三中,所述分液母管上沿第一方向布设有与发热簇数量相对应的分液接头,所述第一连接管连通对应的分液接头;所述集液母管上沿第一方向布设有与发热簇数量相对应的集液接头,所述第二连接管连通对应的集液接头;所述分液接头和集液接头均沿第二方向延伸。

6、基于技术方案三,还设有技术方案四,技术方案四中,各电气模块沿第二方向布设形成两排发热组,每排发热组由多个沿第一方向布设的发热簇形成,每排发热组中的电气模块的进液端和出液端与另一排发热组中的电气模块的进液端和出液端彼此背离;各分液支管一一对应各发热簇设置;各集液支管一一对应各发热簇设置。

7、基于技术方案四,还设有技术方案五,技术方案五中,所述分液母管仅包括第一段、第二段和第三段;所述第一段和第三段彼此平行且均沿第一方向延伸,=所述第二段沿第二方向延伸,所述第二段的两端分别连通所述第一段和第三段,所述第二段和所述供液管相交于总分流端,所述分液接头布设于第一段和第三段上且第一段和第三段镜像对称;所述集液母管仅包括第四段、第五段和第六段;所述第四段和第六段彼此平行且均沿第一方向延伸,所述第五段沿第二方向延伸,所述第五段的两端分别连通所述第四段和第六段,所述第五段和所述回液管相交于总集液端;所述集液接头布设于第四段和第六段上且第四段的集液接头和第六段的集液接头沿第二方向的投影彼此错开;其中,第四段靠近第一段,第六段靠近第三段。

8、基于技术方案五,还设有技术方案六,技术方案六中,每个发热簇的分液支管和集液支管沿第二方向的投影相重叠。

9、基于技术方案六,还设有技术方案七,技术方案七中,两排发热组中,一排发热组的各发热簇的同一侧的分液支管与集液支管与另一排发热组的各发热簇同一侧的分液支管和集液支管沿第二方向的投影彼此错开。

10、基于技术方案七,还设有技术方案八,技术方案八中,所述分液母管和集液母管位于同一平面上,且分液母管位于集液母管的内侧,所述供液管沿第一方向横跨所述集液母管的第五段与分液母管的第二段连通;其中,沿第二方向的投影相重叠的两个发热簇对应的第四段上的集液接头和第六段的集液接头分别位于对应的第一段和第三段的分液接头沿第一方向的两侧。

11、基于技术方案一,还设有技术方案九,技术方案九中,所述进液管上还设有阻流件,每个发热簇中与供液口的管道距离越小的阻流件的过水面积越小。

12、技术方案十,一种储能系统,其采用技术方案一至九中任一项所述的液冷管道系统。

13、由上述对本实用新型的描述可知,相对于现有技术,本实用新型具有的如下有益效果:

14、1、技术方案一中,需要更换新的电气模块时,只需通过第一开关阀和第二开关阀关闭对应的发热簇,再排出该发热簇内的冷却液,冷却液排尽后,再注入新的冷却液,空气即可从集液支管顶端的排气阀排出,由此,更换一个电气模块时消耗的冷却液仅仅为一个发热簇对应的冷却液,成本更低,且避免了对其他的发热簇产生影响,排气时空气路径短,因而注入冷却液时所需要的泵的功率较小,且由于整体路径更短,所需要的时长也更短;其中,排气阀设置于集液支管的顶端,便于排出整个发热簇内的空气,分液母管和集液母管均位于各电气模块的底端,也使得第一连接管和第二连接管位于底部,第一开关阀和第二开关阀位于底部,使得对于第一开关阀和第二开关阀的操作更为便捷,同时,顶部太阳辐射和方舱内部热量累积较严重,供液母管和集液母管设在底部,可使得管路内部液体温度基本不受太阳辐射和方舱热量堆积影响,制冷能效较高,且有效规避了顶部设置管路时的漏液风险,使得电气模块运行更为安全;第一管道和第二管道的结构设置,布局合理,简洁美观。

15、2、技术方案二中,每个电气模块对应的进液管低于出液管并高于对应的电气模块的冷却流道,便于排出电气模块的冷却流道内的空气。

16、3、技术方案三中,分液接头和集液接头的设置便于在某一发热簇需要维护或某一发热簇不需要使用时,将该发热簇对应的分液接头和集液接头短接,从而使得冷却液可更多地流向其他使用中的发热簇,从而提高了散热效率,且操作便捷。

17、4、技术方案四中,设置两排发热组,每排发热组中的电气模块的进液端和出液端与另一排发热组中的电气模块的进液端和出液端彼此背离,各分液支管一一对应各发热簇设置,各集液支管一一对应各发热簇设置,便于进液管与电气模块的进液端的连接以及出液管与电气模块的出液端的连接,当电气模块需要维护时,便于将电气模块取出。

18、5、技术方案五中,分液母管和集液母管的结构设置简洁美观,便于安装。6、技术方案六中,各发热簇的分液支管和集液支管沿第二方向的投影相重叠,安装时,可将分液支管和集液支管组合为一整体,安装更为简单。

19、7、技术方案七中,由于两排发热组中沿第二方向相重叠的两个电气模块中,一电气模块为另一电气模块旋转180度后所得,因此一排发热组的各发热簇的同一侧的分液支管与集液支管与另一排发热组的各发热簇同一侧的分液支管和集液支管沿第二方向的投影彼此错开,使得两排发热组的进液管可完全相同,出液管可完全相同,且避免了进液管和出液管干涉从而便于量化生产,节约了成本,且减少了安装出错率,提高了安装效率。

20、8、技术方案八中,分液母管和集液母管位于同一平面上,便于设置分液支管和集液支管的长度一致,更有利于量化生产及安装;分液母管位于集液母管的内侧,即使得两排发热组的各集液支管位于各分液支管的外侧,沿第二方向的投影相重叠的两个发热簇对应的第四段上的集液接头和第六段的集液接头分别位于对应的第一段和第三段的分液接头沿第一方向的两侧,使得第一连接管和第二连接管的长度一致,便于量化生产,节约了成本,且减少了安装出错率,提高了安装效率;因此,本方案在保证各集液支管长度一致、各分液支管长度一致、各第一连接管长度、各第二连接管长度一致、各进液管长度一致、各出液管长度一致的基础上,还实现了分液母管第一段和第三段的镜像对称,从而最大程度地实现了各管道的规格一致,因为在安装过程上,整个管道系统需要现场组装,规格一致更不易出错,从而提高了安装效率。

21、9、技术方案九中,进液管上还设有阻流件,每个发热簇中与供液口的管道距离越小的阻流件的过水面积越小,如此,使得发热簇中各电气模块的流阻更为平衡,进一步减小了电气模块的温差。

22、10、技术方案十中,本实用新型同时提供一种储能系统,其具有与上述技术方案相同的技术优势。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!