一种碳复合的镍基钒酸盐多孔纳米卷轴电极材料

本技术涉及电极材料,尤其涉及一种碳复合的镍基钒酸盐多孔纳米卷轴电极材料。

背景技术:

1、随着社会进步,人们对于储电装置的要求也愈来愈高,并证实了超级电容器和锂电池依然存在着诸多不足。如能量/功率密度较低、成本居高不下、锂电池在循环过程中会产生锂枝晶,可能诱发短路,引起有机电解液的燃烧与爆炸等,这些将严重制约着它们进一步发展。因此,开发水系、低成本、高能量密度的超级电容器或二次电池势在必行。基于双价zn2+的超级电容器和zibs由于其丰富的原材料、环保性、较高的安全指标和高理论容量而引起了广泛的关注,但在这类多价离子储能器件中仍然存在大体积变化和与主体材料晶格的强静电相互作用的问题。也就是说,大多数zibs具有较差的zn2+扩散速率和快速的容量衰退。因此,理想的电极结构有望在电化学反应中实现高稳定性和快速扩散。因此,探索与开发出快速可充放电的、新型绿色环保的电极材料变得更具紧迫性。

2、钒基材料因其丰富的化合态、优异的比容量、低廉的成本、较长的循环寿命和良好的电化学可逆性,被认为是高功率/能量密度电化学储能器件的最佳活性材料之一。钒基材料,尤其是钒氧化物,具有大的层状结构或隧道骨架,这为储存大量的zn2+提供了可能性。v-o配位多面体可以根据v的价态而呈现不同的单元,包括四面体、三角双锥、方锥、扭曲八面体和正八面体。因此,可以通过这些多面体的角部或边缘共享来构建一个具有不同骨架结构的钒氧化物大家族,从而允许zn2+可逆的插层与脱嵌,这些钒基化合物近年来成为研究的热点。然而钒基材料与锌离子的强静电相互作用导致了其动力学迟缓和循环稳定性较差的固有缺陷。形成特殊的形貌、以及复合高导电性物质可以有效的缩短锌离子扩散路径,缓解锌离子嵌入和脱出过程巨大的体积变化,提高材料的电子导电率和离子扩散系数。因此,发明一种碳复合的镍基钒酸盐多孔纳米卷轴电极材料很有必要。

技术实现思路

1、本实用新型的目的是提供一种碳复合的镍基钒酸盐多孔纳米卷轴电极材料,以解决上述问题,以解决金属钒酸盐电极材料活性位点缺失,扩散电阻较高,循环稳定性较差问题。

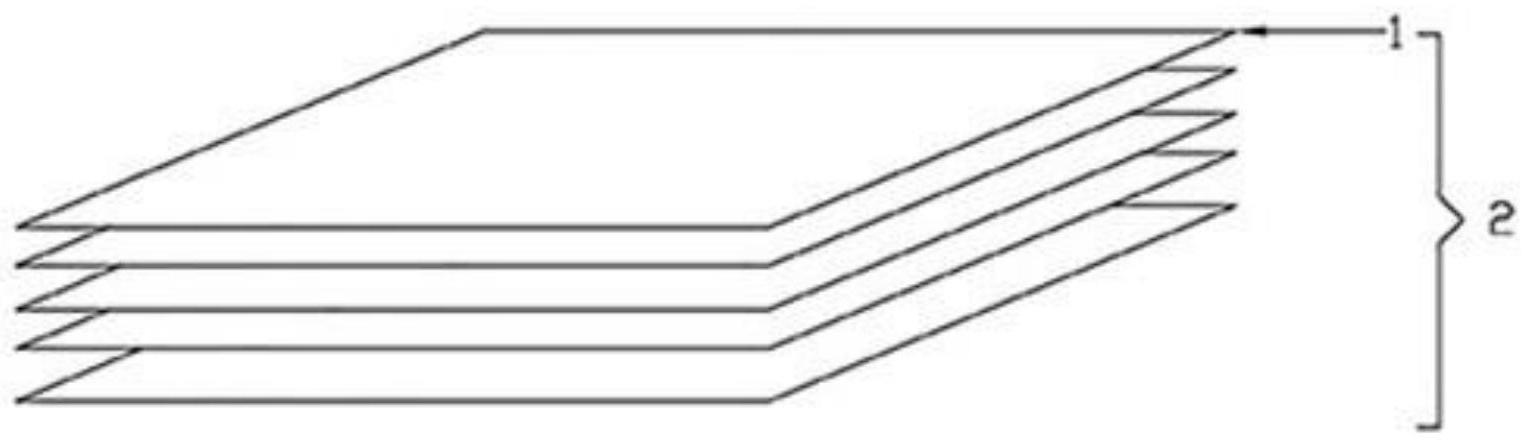

2、为实现上述目的,本实用新型提供了如下方案:一种碳复合的镍基钒酸盐多孔纳米卷轴电极材料,包括基层,所述基层通过若干镍基钒酸盐薄层配合构成,

3、复合层,设置在相邻两所述镍基钒酸盐薄层之间,所述复合层包括若干横向碳纤维和若干纵向碳纤维,若干所述横向碳纤维与若干所述纵向碳纤维呈90°交叉堆叠构成所述复合层;

4、其中,所述镍基钒酸盐薄层设置有10-20个,且每一所述镍基钒酸盐薄层厚度均为2nm-3nm,相邻两所述镍基钒酸盐薄层之间间隔1nm-3nm。

5、优选的,相邻两所述镍基钒酸盐薄层之间还设置有颗粒层。

6、优选的,所述颗粒层至少设置有一层。

7、优选的,所述颗粒层以90°垂直方向或0°水平方向铺层设置。

8、优选的,所述基层为卷轴状结构,且所述基层的外直径为300nm-400nm。

9、与现有技术相比,本实用新型具有如下优点和技术效果:其一,本实用新型将所述基层设置为多层复合结构,使得孔纳米层之间有较大的间隙,有利于电解质的渗透和锌离子的快速传输。其二,本实用新型在所述基层间掺杂颗粒层用以增加层间距离,促进锌离子的快速扩散,从而提高结构稳定性,进一步优化电导率,优化电子结构。其三,本实用新型复合碳材料不仅可以提高电极材料的导电性,还能起到结构保护器的作用,保持材料的结构完整性与循环稳定性。

技术特征:

1.一种碳复合的镍基钒酸盐多孔纳米卷轴电极材料,其特征在于:包括基层(2),所述基层(2)通过若干镍基钒酸盐薄层(1)配合构成,

2.根据权利要求1所述的碳复合的镍基钒酸盐多孔纳米卷轴电极材料,其特征在于:相邻两所述镍基钒酸盐薄层(1)之间还设置有颗粒层(5)。

3.根据权利要求2所述的碳复合的镍基钒酸盐多孔纳米卷轴电极材料,其特征在于:所述颗粒层(5)至少设置有一层。

4.根据权利要求2所述的碳复合的镍基钒酸盐多孔纳米卷轴电极材料,其特征在于:所述颗粒层(5)以90°垂直方向或0°水平方向铺层设置。

5.根据权利要求1所述的碳复合的镍基钒酸盐多孔纳米卷轴电极材料,其特征在于:所述基层(2)为卷轴状结构,且所述基层(2)的外直径为300nm-400nm。

技术总结

本技术提供一种碳复合的镍基钒酸盐多孔纳米卷轴电极材料,包括基层,基层通过若干镍基钒酸盐薄层配合构成,复合层,设置在相邻两镍基钒酸盐薄层之间,复合层包括若干横向碳纤维和若干纵向碳纤维,若干横向碳纤维与若干纵向碳纤维呈90°交叉堆叠构成复合层;其中,镍基钒酸盐薄层设置有10‑20个,且每一镍基钒酸盐薄层厚度均为2‑3nm,相邻两镍基钒酸盐薄层之间间隔1‑3nm。本技术能够解决金属钒酸盐电极材料活性位点缺失,扩散电阻较高,循环稳定性较差问题。

技术研发人员:马东亮,朱清林,郑欣

受保护的技术使用者:新疆大学

技术研发日:20230512

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!