半导体装置的制作方法

本技术的实施例涉及半导体装置。

背景技术:

1、由于各种电子组件(例如,晶体管、二极管、电阻器、电容器等)的集成密度的改善,半导体行业已经历快速增长。在很大程度上,集成密度的此种改善是源自缩减半导体工艺节点(例如,将工艺节点缩减至亚10奈米(sub-10nanometer)或埃节点)。随着半导体装置按比例缩小,需要新的技术来维持一代接一代的电子组件的效能。举例而言,晶体管的低栅极-漏极电容及高崩溃电压对于高功率应用而言是所期望的。

技术实现思路

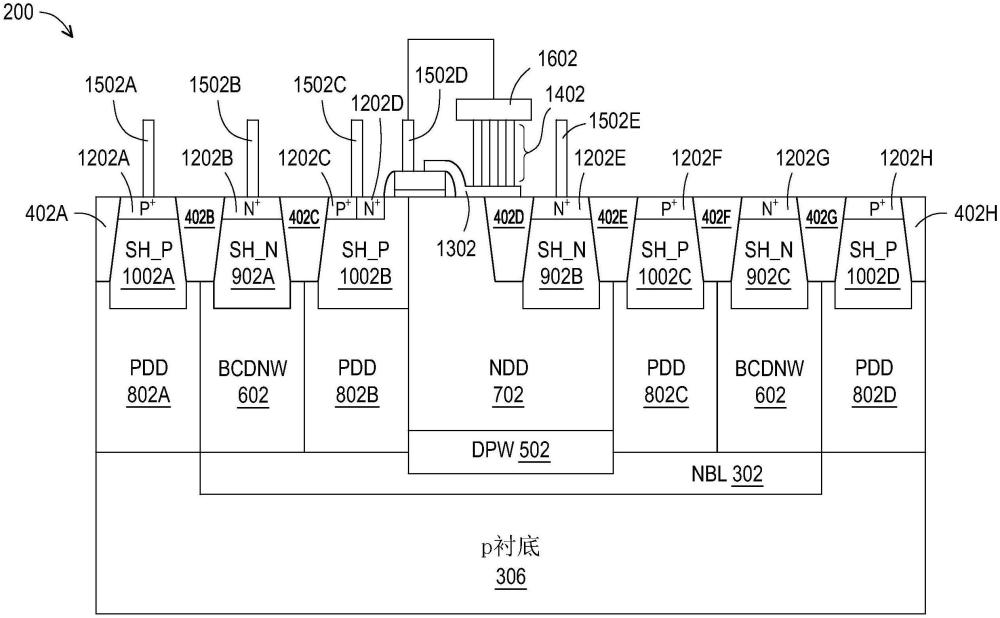

1、本实用新型实施例提供一种半导体装置,包括半导体衬底;第一导电类型的第一阱,位于所述半导体衬底的表面附近;第二导电类型的第二阱,位于所述半导体衬底的所述表面附近,所述第一阱与所述第二阱彼此隔开;晶体管,包括:(i)第一源极/漏极区,形成于所述第一阱中;(ii)第二源极/漏极区,形成于所述第二阱中;以及(iii)栅极结构,形成于所述半导体衬底的所述表面附近且至少藉由所述第二导电类型的第三阱的部分而与所述第二源极/漏极区隔开;隔离结构,形成于所述半导体衬底的所述表面附近且进一步将所述第二源极/漏极区与所述栅极结构隔开;以及多个场板,形成于所述第三阱的所述部分或所述隔离结构中的至少一者上方。

2、本实用新型实施例提供一种半导体装置,包括半导体衬底;第一导电类型的第一阱,形成于所述半导体衬底的表面附近;第二导电类型的第二阱,形成于所述半导体衬底的所述表面附近,所述第一阱与所述第二阱彼此隔开;所述第二导电类型的第三阱,形成于所述半导体衬底的所述表面附近,所述第三阱包括所述第二阱且与所述第一阱邻接;隔离结构,形成于所述半导体衬底的所述表面附近以及所述第三阱与所述第二阱的界面之间;高电压晶体管,包括:(i)第一源极/漏极区,形成于所述第一阱中;(ii)第二源极/漏极区,形成于所述第二阱中;以及(iii)栅极结构,形成于所述第一阱及所述第三阱上方;以及多个场板,电性耦合至所述第一源极/漏极区或所述栅极结构中的一者。

技术特征:

1.一种半导体装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的半导体装置,其特征在于,所述隔离结构包含选自由以下组成的群组的材料:氧化硅、氧化铪、未经掺杂的硅酸盐玻璃及其组合。

3.根据权利要求1所述的半导体装置,其特征在于,所述多个场板各自由金属材料形成。

4.根据权利要求1所述的半导体装置,其特征在于,当自顶部观察时,所述多个场板被形成为阵列。

5.根据权利要求1所述的半导体装置,其特征在于,还包括:

6.根据权利要求1所述的半导体装置,其特征在于,所述栅极结构以非零距离与所述隔离结构在侧向上隔开。

7.一种半导体装置,包括:

8.根据权利要求7所述的半导体装置,其特征在于,所述隔离结构藉由所述第三阱的部分而与所述栅极结构在侧向上隔开。

9.根据权利要求7所述的半导体装置,其特征在于,还包括:

10.根据权利要求9所述的半导体装置,其特征在于,所述多个场板各自在垂直方向上自所述光刻胶保护氧化物层延伸至所述导电线。

技术总结

一种半导体装置包括位于半导体衬底的表面附近的第一导电类型的第一阱以及位于半导体衬底的表面附近的第二导电类型的第二阱。半导体装置包括晶体管,晶体管包括:(i)第一源极/漏极区,形成于第一阱中;(ii)第二源极/漏极区,形成于第二阱中;以及(iii)栅极结构,形成于半导体衬底的表面附近且至少藉由第二导电类型的第三阱的部分而与第二源极/漏极区隔开。半导体装置包括隔离结构,隔离结构形成于半导体衬底的表面附近且进一步将第二源极/漏极区与栅极结构隔开。半导体装置包括形成于第三阱的所述部分或隔离结构中的至少一者上方的多个场板。

技术研发人员:吴宏祥,吴国铭

受保护的技术使用者:台湾积体电路制造股份有限公司

技术研发日:20230712

技术公布日:2024/4/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!