电极引出件、端盖组件、二次电池和电子设备的制作方法

本技术涉及电池,具体涉及一种电极引出件、端盖组件、二次电池和电子设备。

背景技术:

1、现有的锂离子电池卷芯与端盖焊接方案中,取消了传统的正负极连接片和超声焊接保护片,而是将极耳的一端与卷芯连接,极耳的另一端与极柱底板焊接,通过极耳将卷芯直接激光焊接在极柱底板上,从而实现卷芯和端盖的电连接。这种方式需要将极柱底板做大,但传统方案中极柱底板的重量较大,尤其是负极侧,由于极柱底板为铜材质,铜密度较高,导致负极侧的极柱底板重量较大。此外,上述方案中,由于极柱底板熔断线处的横截面积较大,导致在电芯短路测试中,极柱底板熔断所需要的热量较大,致使极柱底板不易快速熔断,因此难以通过短路测试。因此,需要提供一种电极引出件、端盖组件、电池和电子设备。

技术实现思路

1、鉴于以上现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种电极引出件、端盖组件、二次电池和电子设备,以改善现有技术中电芯短路时,极柱底板的横截面积大,不易快速熔断的问题。

2、为实现上述目的及其它相关目的,本实用新型提供一种电极引出件,包括:连接板和极柱端子,连接板上设置有极柱连接区、极耳连接区及用于连接所述极柱连接区和所述极耳连接区的连接部,所述连接板上的至少两个极耳连接区之间开设有镂空部;极柱端子设置在所述极柱连接区上;其中,所述连接部上开设有与所述镂空部相连通的减重孔;且沿所述极耳连接区的长度方向,所述减重孔到所述连接板侧壁的最短距离小于所述极耳连接区的宽度。

3、在本实用新型一实施例中,所述减重孔具有相互垂直的第一侧壁和第二侧壁,所述第一侧壁成型于所述极耳连接区朝向所述镂空部的一侧,并平行于所述极耳连接区外端面,所述第二侧壁成型于所述连接部朝向所述镂空部的一侧,所述连接部背离所述镂空部一侧到所述第二侧壁的距离小于所述极耳连接区外端面到所述第一侧壁的距离。

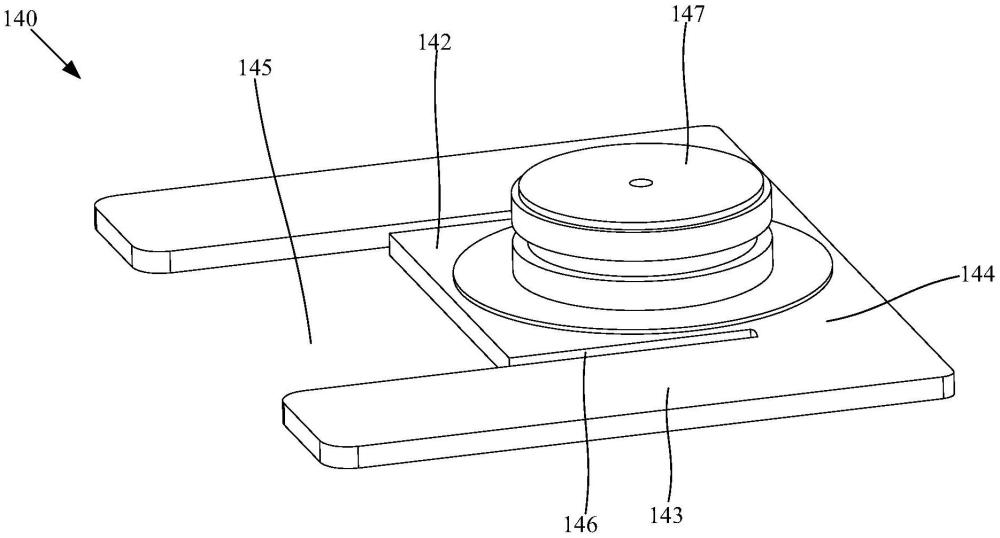

4、在本实用新型一实施例中,所述减重孔还具有与所述第一侧壁平行的第三侧壁,且所述第三侧壁到所述第一侧壁的距离为d1,所述极耳连接区外端面到所述第一侧壁的距离为d2,则0.1d2<d1<0.5d2。

5、在本实用新型一实施例中,所述极柱连接区朝向所述镂空部的一侧设置有避让部。

6、在本实用新型一实施例中,所述电极引出件包括极性相反的第一电极引出件和第二电极引出件,所述第一电极引出件的减重孔与所述第二电极引出件的减重孔的设置位置不同和/或形状不同。

7、在本实用新型一实施例中,所述第一电极引出件的减重孔背离所述镂空部的一侧为直线型端面,所述第二电极引出件的减重孔背离所述镂空部的一侧为圆弧型端面。

8、在本实用新型一实施例中,还提供一种端盖组件,包括:端盖本体、下绝缘件和上述任一项所述的电极引出件,端盖本体设置有通孔;下绝缘件设置在所述端盖本体的一侧;电极引出件的极柱端子贯穿所述下绝缘件且至少部分设置于所述通孔,所述电极引出件的连接板上至少部分区域与所述下绝缘件背离所述端盖本体的一侧相抵接。

9、在本实用新型一实施例中,所述连接板上开设有定位孔,所述下绝缘件上具有与所述减重孔和/或所述定位孔相匹配的定位部。

10、在本实用新型一实施例中,还提供一种二次电池,包括:壳体、电极组件和上述任一项所述的端盖组件,电极组件容纳于所述壳体内,所述电极组件包括主体部以及连接于所述主体部的极耳;电极组件的所述极耳与所述电极引出件在所述极耳连接区进行连接,所述端盖组件的所述端盖本体盖合于所述壳体的开口处。

11、在本实用新型一实施例中,还提供一种电子设备,包括上述的二次电池。

12、综上所述,本实用新型提供一种电极引出件、端盖组件、二次电池和电子设备,电极引出件通过在连接板的两个极耳连接区之间开设有镂空部,从而极大减轻了连接板的重量,提升了电池单体的能量密度。此外,在连接板的极耳连接区和极柱连接区之间开设有和镂空部连通的减重孔,且沿极耳连接区长度方向,减重孔到连接板侧壁的最短距离小于极耳连接区宽度。从而在保证连接板过流面积的同时,能够在电芯短路时,在热量升高的情况下,便于极耳连接区和极柱连接区之间快速熔断,有效防止了由于电芯短路导致的爆炸起火等危险情形。通过开设减重孔,既能进一步减轻连接板的重量,还可以在电芯短路时,起到过流保护的作用。

技术特征:

1.一种电极引出件,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的电极引出件,其特征在于,所述减重孔具有相互垂直的第一侧壁和第二侧壁,所述第一侧壁成型于所述极耳连接区朝向所述镂空部的一侧,并平行于所述极耳连接区外端面,所述第二侧壁成型于所述连接部朝向所述镂空部的一侧,所述连接部背离所述镂空部一侧到所述第二侧壁的距离小于所述极耳连接区外端面到所述第一侧壁的距离。

3.根据权利要求2所述的电极引出件,其特征在于,所述减重孔还具有与所述第一侧壁平行的第三侧壁,且所述第三侧壁到所述第一侧壁的距离为d1,所述极耳连接区外端面到所述第一侧壁的距离为d2,则0.1d2<d1<0.5d2。

4.根据权利要求1所述的电极引出件,其特征在于,所述极柱连接区朝向所述镂空部的一侧设置有避让部。

5.根据权利要求1所述的电极引出件,其特征在于,所述电极引出件包括极性相反的第一电极引出件和第二电极引出件,所述第一电极引出件的减重孔与所述第二电极引出件的减重孔的设置位置不同和/或形状不同。

6.根据权利要求5所述的电极引出件,其特征在于,所述第一电极引出件的减重孔背离所述镂空部的一侧为直线型端面,所述第二电极引出件的减重孔背离所述镂空部的一侧为圆弧型端面。

7.一种端盖组件,其特征在于,包括:

8.根据权利要求7所述的端盖组件,其特征在于,所述连接板上开设有定位孔,所述下绝缘件上具有与所述减重孔和/或所述定位孔相匹配的定位部。

9.一种二次电池,其特征在于,包括:

10.一种电子设备,其特征在于,包括权利要求9所述的二次电池。

技术总结

本技术提供一种电极引出件、端盖组件、二次电池和电子设备。电极引出件包括:连接板,其上设置有极柱连接区、极耳连接区及用于连接极柱连接区和极耳连接区的连接部,连接板上的至少两个极耳连接区之间开设有镂空部;极柱端子,设置在极柱连接区上;其中,连接部上开设有与镂空部相连通的减重孔;且沿极耳连接区的长度方向,减重孔到连接板侧壁的最短距离小于极耳连接区的宽度。减轻了连接板的重量,提升了电池单体的能量密度。能够在电芯短路时,在热量升高的情况下,便于极耳连接区和极柱连接区之间快速熔断。

技术研发人员:曹星宇,陈虎,赵功威

受保护的技术使用者:远景动力技术(江苏)有限公司

技术研发日:20230824

技术公布日:2024/3/21

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!