封装结构的制作方法

本技术涉及半导体封装,更具体地,涉及一种封装结构。

背景技术:

1、功率器件(igbt或者mos)为高压、高功率密度电路的驱动元件,目前已广泛应用于各领域的电子设备中。

2、以空调用功率器件为例,功率器件的封装结构中通常包括无绝缘基板的基岛、引线框架。上述功率器件的散热器一般安装在封装结构外围,并且需要额外在散热器上增加绝缘基板。综上,目前的功率器件的外围散热结构比较复杂、且散热器体积较大,使得目前的功率器件的制作成本高、集成适配性低。

技术实现思路

1、鉴于上述问题,本实用新型的目的在于提供一种解决上述技术问题的封装结构,以提升功率器件的集成适配性、并降低制作成本。

2、根据本技术的一方面,提供了一种封装结构,包括:

3、多层基板,包括多个基岛、绝缘基板、散热片,所述多个基岛位于所述绝缘基板的第一表面,所述散热片位于所述绝缘基板的第二表面,所述第一表面与所述第二表面相对;

4、多个引脚,所述多个引脚中的每个引脚与所述多个基岛中对应的基岛电连接;

5、功率器件,安装在对应基岛的表面;以及

6、塑封体,所述塑封体包覆所述功率器件、所述多个引脚的一部分以及部分所述多层基板,所述散热片远离所述绝缘基板的表面暴露在所述塑封体外部,所述多个引脚的另一部分从所述塑封体的侧面延伸至外部,

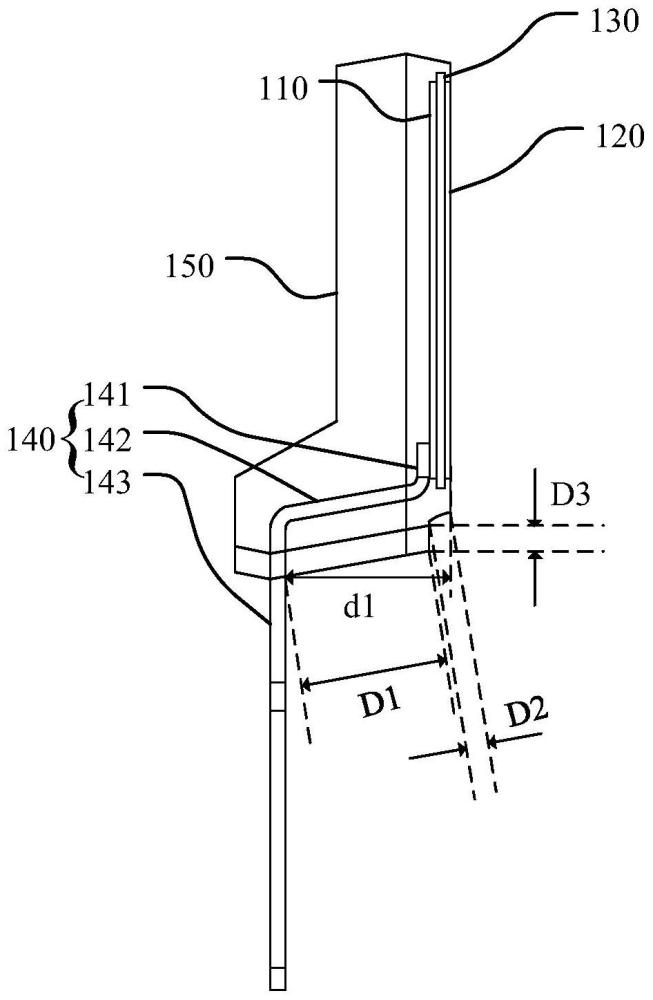

7、其中,延伸至所述塑封体外部的所述引脚的平面到所述散热片暴露在所述塑封体外部的表面的最短距离大于或者等于3.5 mm。

8、可选地,延伸至所述塑封体外部的所述引脚的平面到所述散热片暴露在所述塑封体外部的表面的最短距离大于或者等于7.1mm。

9、可选地,延伸至所述塑封体外部的所述引脚到所述散热片暴露在所述塑封体外部的表面的爬电距离大于或者等于6.0 mm。

10、可选地,延伸至所述塑封体外部的所述引脚到所述散热片暴露在所述塑封体外部的表面的爬电距离大于或者等于8.3 mm。

11、可选地,所述多个基岛中的每个基岛包括相对的第一表面和第二表面,所述绝缘基板位于所述多个基岛的第二表面,所述多个引脚中的每个引脚的一端与对应基岛的第一表面电连接,所述功率器件位于所述对应基岛的第一表面。

12、可选地,所述引脚包括:

13、第一端部,位于所述塑封体内部,焊接在对应基岛的表面;

14、第二端部,位于所述塑封体外部;以及

15、延伸部,位于所述塑封体内部,并沿远离所述散热片的方向延伸,所述延伸部将所述第一端部和所述第二端部连接。

16、可选地,所述多个基岛包括第一基岛、第二基岛、第三基岛,所述第一基岛的第一表面上安装所述功率器件,所述第一基岛、所述第二基岛和所述第三基岛的第一表面上分别与对应的引脚连接。

17、可选地,所述多个引脚为栅极引脚、集电极引脚、发射极引脚,所述栅极引脚与所述第二基岛连接,所述集电极引脚与所述第一基岛连接,所述发射极引脚与所述第三基岛连接;所述功率器件包括绝缘栅双极型晶体管、快速恢复二极管,所述绝缘栅双极型晶体管的栅极与所述栅极引脚连接,所述绝缘栅双极型晶体管的集电极与所述快速恢复二极管的阴极、所述集电极引脚连接,所述绝缘栅双极型晶体管的发射极与所述快速恢复二极管的阳极、所述发射极引脚连接。

18、可选地,所述绝缘栅双极型晶体管的第一表面与第二表面相对,所述绝缘栅双极型晶体管的第二表面面向所述第一基岛的第一表面,所述绝缘栅双极型晶体管第二表面引出的集电极同所述第一基岛的第一表面电连接并连接至所述集电极引脚,所述绝缘栅双极型晶体管的第一表面引出的发射极电连接所述发射极引脚,所述绝缘栅双极型晶体管的第一表面引出的栅极电连接所述栅极引脚;所述快速恢复二极管的第一表面与第二表面相对,所述快速恢复二极管的第二表面面向所述第一基岛的第一表面,所述快速恢复二极管的第二表面引出的阴极电连接所述第一基岛的第一表面,所述快速恢复二极管的第一表面引出的阳极电连接所述发射极引脚。

19、可选地,所述多个引脚为栅极引脚、漏极引脚、源极引脚,所述栅极引脚与所述第二基岛连接,所述漏极引脚与所述第一基岛连接,所述源极引脚与所述第三基岛连接;所述功率器件包括金属-氧化物半导体场效应晶体管,所述金属-氧化物半导体场效应晶体管的栅极与所述栅极引脚连接,所述金属-氧化物半导体场效应晶体管的漏极与所述漏极引脚连接,所述金属-氧化物半导体场效应晶体管的源极与所述源极引脚连接。

20、可选地,所述金属-氧化物半导体场效应晶体管的第一表面与第二表面相对,所述金属-氧化物半导体场效应晶体管的第二表面面向所述第一基岛的第一表面,所述金属-氧化物半导体场效应晶体管第二表面引出的漏极同所述第一基岛的第一表面电连接并连接至所述漏极引脚,所述金属-氧化物半导体场效应晶体管的第一表面引出的源极电连接所述源极引脚,所述金属-氧化物半导体场效应晶体管的第一表面引出的栅极电连接所述栅极引脚。

21、可选地,所述多个基岛包括第一基岛、第二基岛、第三基岛、第四基岛,所述第一基岛的第一表面上安装所述功率器件,所述第一基岛、所述第二基岛、所述第三基岛和所述第四基岛的第一表面上分别与对应的引脚连接。

22、可选地,所述多个引脚为集电极引脚、发射极引脚、开尔文发射极引脚、栅极引脚,所述集电极引脚与所述第一基岛连接,所述栅极引脚与所述第二基岛连接,所述发射极引脚与所述第三基岛连接,所述开尔文发射极引脚与所述第四基岛连接;所述功率器件包括绝缘栅双极型晶体管、快速恢复二极管,所述绝缘栅双极型晶体管的栅极与所述栅极引脚连接,所述绝缘栅双极型晶体管的集电极与所述快速恢复二极管的阴极、所述集电极引脚连接,所述绝缘栅双极型晶体管的发射极与所述快速恢复二极管的阳极、所述发射极引脚、所述开尔文发射极引脚连接。

23、可选地,所述绝缘栅双极型晶体管的第一表面与第二表面相对,所述绝缘栅双极型晶体管的第二表面面向所述第一基岛的第一表面,所述绝缘栅双极型晶体管第二表面引出的集电极同所述第一基岛的第一表面电连接并连接至所述集电极引脚,所述绝缘栅双极型晶体管的第一表面引出的发射极电连接所述发射极引脚、所述开尔文发射极引脚,所述绝缘栅双极型晶体管的第一表面引出的栅极电连接所述栅极引脚;所述快速恢复二极管的第一表面与第二表面相对,所述快速恢复二极管的第二表面面向所述第一基岛的第一表面,所述快速恢复二极管的第二表面引出的阴极电连接所述第一基岛的第一表面,所述快速恢复二极管的第一表面引出的阳极电连接所述发射极引脚、所述开尔文发射极引脚。

24、可选地,所述功率器件中的绝缘栅双极型晶体管的栅极通过第一类键合线与栅极引脚电连接,所述功率器件中的金属-氧化物半导体场效应晶体管的栅极通过第一类键合线与所述栅极引脚电连接,所述功率器件中的绝缘栅双极型晶体管的发射极通过第一类键合线与所述开尔文发射极引脚电连接;所述功率器件中的绝缘栅双极型晶体管的发射极、所述快速恢复二极管的阳极、所述发射极引脚之间通过第二类键合线电连接,所述功率器件中的金属-氧化物半导体场效应晶体管的源极通过第二类键合线与所述源极引脚电连接,所述第二类键合线的宽度大于所述第一类键合线的宽度。

25、可选地,所述塑封体上设置有第一凹槽和/或第二凹槽,所述第一凹槽位于栅极引脚与相邻的集电极引脚或漏极引脚之间,所述第二凹槽位于集电极引脚与发射极引脚之间或者位于漏极引脚与源极引脚之间。

26、可选地,所述塑封体上设置有第三凹槽,所述第三凹槽位于集电极引脚与相邻的发射极引脚之间。

27、可选地,所述金属-氧化物半导体场效应晶体管为碳化硅基金属-氧化物半导体场效应晶体管。

28、可选地,所述金属-氧化物半导体场效应晶体管为硅基金属-氧化物半导体场效应晶体管。

29、根据本实用新型提供的封装结构,在内部集成散热片,并通过在散热片和多个基岛之间设置绝缘基板,以通过在内部集成散热结构进而降低封装结构的制造成本、且提升了封装结构的适配性。并且通过将多个引脚中的每个延伸至塑封体外部的引脚的平面到散热片暴露在塑封体外部的表面的最短距离设置为大于或者等于3.5 mm,以及将延伸至塑封体外部的引脚到散热片暴露在塑封体外部的表面的爬电距离设置为大于或者等于6.0mm,以增加了引脚到散热片之间的电气间隙和爬电距离,保证引脚与散热片之间的绝缘特性,进而增大了封装结构的击穿电压。

30、进一步地,本实用新型提供的封装结构中的引脚包括第一端部、延伸部、第二端部,第一端部位于塑封体内部且与对应基岛的第一表面焊接,第二端部位于塑封体外部,延伸部位于塑封体内部且将所述第一端部和第二端部连接,且延伸部沿远离散热片的方向延伸。本技术通过上述引脚结构增加了引脚到散热片之间的电气间隙和爬电距离。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!