一种太阳能电池及其制备方法和电池组件与流程

本技术涉及光伏领域,具体涉及一种太阳能电池及其制备方法和电池组件。

背景技术:

1、采用晶硅-非晶硅异质结结构的太阳电池类型有前背接触晶硅非晶硅异质结电池(shj)及插指背接触晶硅非晶硅异质结电池(shj-ibc)。但是,晶硅非晶硅结构的接触电阻高于隧穿氧化硅钝化接触结构(topcon)及高温扩散同质结,因此,降低接触电阻是目前晶硅非晶硅异质结的研发重点。为改善n端(c-si/i-a-si:h/n-a-si:h/tco)和p端(c-si/i-a-si:h/p-a-si:h/tco)的接触电阻,现有技术中将磷掺杂非晶(n-a-si:h)和硼掺杂非晶膜(p-a-si:h)层用磷或硼掺杂的微晶/纳米晶膜层(n-nc-si:h、p-nc-si:h)替代,从而提高磷掺杂膜层(以下简称n-si)和硼掺杂膜层(以下简称p-si)的有效掺杂浓度。但是,形成微晶硅或纳米晶硅薄膜的工艺需要大量氢气且沉积速度慢,造成成本升高。此外,由于微晶n和微晶p膜层的方阻小,横向导电强,导致shj-ibc电池的n区p区膜层交界处漏电严重。

技术实现思路

1、为解决上述问题,本技术提供一种太阳能电池,该太阳能电池可以降低接触电阻的同时还能避免漏电现象。

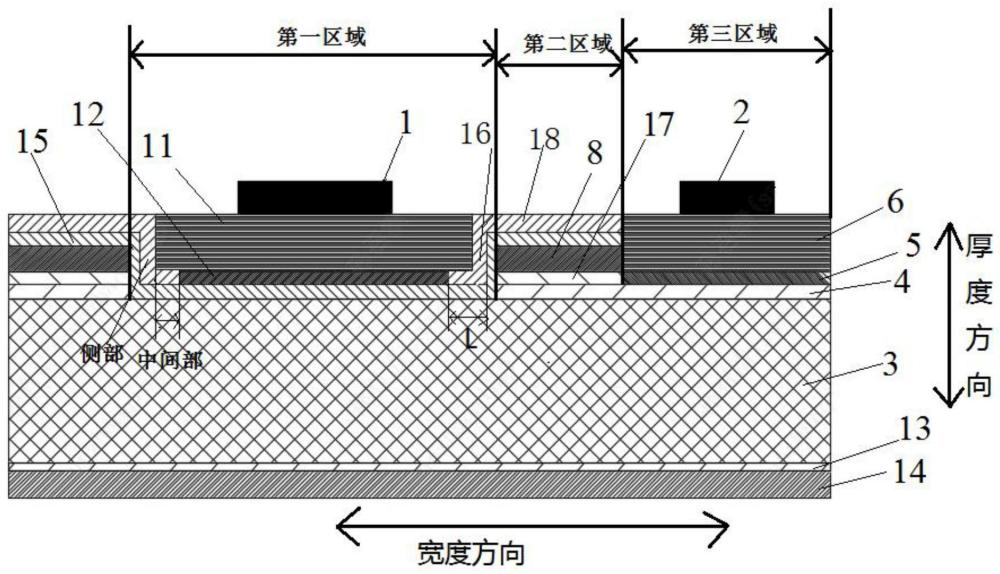

2、本技术提供一种太阳能电池,包括硅基底,在所述硅基底的一侧表面包括依次相邻的第一区域、第二区域以及第三区域;

3、在所述第一区域上,所述硅基底上依次层叠有第一掺杂层、第一电极;

4、在所述第三区域上,所述硅基底上依次层叠有第二掺杂层、第二电极;

5、所述第一掺杂层和所述第二掺杂层延伸至所述第二区域;

6、所述第一区域中的所述第一掺杂层和所述第三区域中的所述第二掺杂层,至少其中之一具有晶化区;所述晶化区在所述硅基底上的投影与所述第一电极在所述硅基底上的投影至少部分重叠,和/或所述晶化区在所述硅基底上的投影与所述第二电极在所述硅基底上的投影至少部分重叠;

7、在所述第二区域内,所述第一掺杂层中的至少一部分为非晶化区,和所述第二掺杂层的至少一部分为非晶化区;

8、所述第一掺杂层与所述第二掺杂层的导电性相反。

9、进一步地,在所述第一区域内,所述第一掺杂层包括第一晶化区和第一非晶化区a;

10、在所述第一晶化区内至少远离所述硅基底一侧的部分具有晶体。

11、进一步地,在所述第二区域内,所述第一掺杂层层叠在所述第二掺杂层远离所述硅基底的一侧;

12、所述第一非晶化区a包括位于所述第一区域两端的侧部,所述侧部层叠在所述第二掺杂层靠近第一区域的侧面。

13、进一步地,所述第一非晶化区a包括位于两个侧部之间的两个中间部,每个所述中间部的一端与一个所述侧部相接,每个所述中间部的另一端与所述第一晶化区相接。

14、进一步地,每个所述中间部和与其相接的所述侧部层叠在硅基底上的部分的长度之和l≥5μm。

15、进一步地,在所述第一晶化区内,沿厚度方向从远离所述硅基底的一侧表面到靠近所述硅基底的一侧,所述第一晶化区内的晶化率逐渐减小;或

16、在所述第一晶化区内,沿厚度方向从远离所述硅基底的一侧表面到靠近所述硅基底的一侧表面,所述第一晶化区内的晶化率相等。

17、进一步地,所述第一晶化区为第一微晶掺杂区、第一多晶掺杂区或第一纳米晶掺杂区;和/或

18、所述第一晶化区的晶化率为0.01-100%;和/或

19、所述第一晶化区以连续型或离散型的方式分布;和/或

20、所述第一晶化区是通过激光照射形成。

21、进一步地,在第一区域内,所述硅基底与所述第一掺杂层之间还设置有第一钝化层,所述第一掺杂层与所述第一电极之间还设置有第一导电层;

22、在第三区域内,所述硅基底和所述第二掺杂层之间还设置有第二钝化层,所述第二掺杂层与所述第二电极之间还设置有第二导电层;

23、所述第一钝化层和所述第二钝化层延伸至所述第二区域,以使得所述第二区域中的硅基底上依次层叠所述第二钝化层、所述第二掺杂层、所述第一钝化层以及所述第一掺杂层。

24、进一步地,在所述第二区域中,所述第二掺杂层和所述第一钝化层之间设置有绝缘层。

25、进一步地,在第二区域内,所述第一掺杂层至少靠近所述第一区域的一侧为第一非晶化区b,所述第二掺杂层至少靠近所述第一区域的一侧为第二非晶化区b;或者

26、在第二区域内,所述第一掺杂层为第一非晶化区b,所述第二掺杂层为第二非晶化区b。

27、进一步地,所述第一非晶化区b的长度≥50μm,所述第二非晶化区b的长度≥50μm。

28、进一步地,在所述第三区域内,所述第二掺杂层包括第二晶化区和/或第二非晶化区a;

29、在所述第二晶化区内至少远离所述硅基底一侧的部分具有晶体。

30、进一步地,在所述第二晶化区内,沿厚度方向从远离所述硅基底的一侧表面到靠近所述硅基底的一侧,所述第二晶化区内的晶化率逐渐减小;或者

31、在所述第二晶化区内,沿厚度方向从远离所述硅基底的一侧表面到靠近所述硅基底的一侧表面,所述第二晶化区内的晶化率相等。

32、进一步地,所述第二晶化区为第二微晶掺杂区、第二多晶掺杂区或第二纳米晶掺杂区;和/或

33、所述第二晶化区的晶化率为0.01-100%;和/或

34、所述第二晶化区以连续型或离散型的方式分布;和/或

35、所述第二晶化区是通过激光照射形成。

36、本技术还提供一种太阳能电池的制备方法,包括如下步骤:

37、提供硅基底,所述硅基底的一侧表面包括依次相邻的第一区域、第二区域以及第三区域;

38、在所述硅基底的第一区域、第二区域以及第三区域内均形成第二掺杂层;所述第二掺杂层为第二非晶掺杂层;

39、去除所述第一区域内的第二掺杂层,露出所述硅基底;

40、在所述第一区域内的硅基底上、第二区域以及第三区域内均形成第一掺杂层;所述第一掺杂层为第一非晶掺杂层;

41、去除所述第三区域内的所述第一掺杂层,露出所述第二掺杂层;

42、对所述第一区域内的第一掺杂层和/或所述第三区域内的所述第二掺杂层进行晶化处理,使得所述第一区域中的所述第一掺杂层和所述第三区域中的所述第二掺杂层,至少其中之一形成晶化区;

43、在所述第一区域以及第三区域分别形成第一电极以及第二电极,以使得所述晶化区在所述硅基底上的投影与所述第一电极在所述硅基底上的投影至少部分重叠,和/或所述晶化区在所述硅基底上的投影与所述第二电极在所述硅基底上的投影至少部分重叠;

44、所述第一掺杂层与所述第二掺杂层的导电性相反。

45、进一步地,对所述第一区域内的第一掺杂层和/或所述第三区域内的第二掺杂层进行晶化处理,为采用激光照射所述第一区域内的第一掺杂层,和/或第三区域内的第二掺杂层。

46、进一步地,制备得到的太阳能电池为前述的太阳能电池。

47、本技术还提供一种电池组件,包括前述的太阳能电池。

48、本技术提供的太阳能电池,由于光生载流子在不同掺杂类型的掺杂层中会进行横向迁移扩散(与掺杂层厚度方向垂直)和纵向迁移扩散(与掺杂层厚度方向平行),本技术通过在第一区域的第一掺杂层和第三区域内的第二掺杂层之间设置高电阻率的第二区域进行隔离,可以降低载流子横向迁移,减少漏电,而且第一区域中的第一掺杂层和第三区域中的第二掺杂层,至少其中之一具有晶化区,晶化区具有较好的导电性,有利于载流子收集。另外,在第二区域中,第一掺杂层中的至少一部分为非晶化区,第二掺杂层中的至少一部分为非晶化区,非晶化区比晶体区的载流子迁移率低,方块电阻低,可大大降低漏电电流。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!