储能装置、补锂均匀的确定方法及用电设备与流程

本技术涉及储能,具体而言,涉及一种储能装置、补锂均匀的确定方法及用电设备。

背景技术:

1、二次电池又称为充电电池或蓄电池,是指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池。二次电池的可循环利用特性使其逐渐成为用电设备的主要动力来源,随着二次电池的需求量逐渐增大,人们对其各方面的性能要求也越来越高,尤其是对于电池循环寿命的要求。

2、相关技术中,为了提高二次电池的循环寿命,提出了在二次电池的制作过程中进行预补锂,以减少二次电池在化成阶段造成的锂消耗。然而,技术人员经认真研究后发现,在进行补锂后仍存在局部区域补锂效果差而发紫的现象,以及部分区域因补锂过量造成析锂,从而影响二次电池的循环寿命,甚至增加安全隐患。

技术实现思路

1、本技术的一个主要目的在于提供一种能够提高循环寿命的储能装置、补锂均匀的确定方法及用电设备。

2、为实现上述申请目的,本技术采用如下技术方案:

3、根据本技术的一个方面,提供一种储能装置,包括:电极组件,包括层叠设置的正极片、负极片和隔膜;所述正极片包括集流体和位于所述集流体表面的活性物质层,所述活性物质层包含颗粒状的第一含锂化合物和第二含锂化合物,所述第一含锂化合物为正极活性材料,所述第二含锂化合物为补锂颗粒,所述补锂颗粒包括补锂内核和包覆所述补锂内核的外壳;所述补锂内核与所述外壳之间形成有连接区和分离区,所述补锂内核与所述外壳在所述连接区的间距小于或等于5纳米,所述补锂内核与所述外壳在所述分离区的间距大于5纳米,在所述正极片的切面内,m个补锂颗粒的路径长度占比的标准差小于或等于0.18;所述m为大于或等于6的整数,补锂颗粒的路径长度占比是指在所述正极片的切面内补锂颗粒的外壳在所述连接区的路径长度与外壳总周长的比值。

4、本技术实施方式中,设置m个补锂颗粒的路径长度占比的标准差小于或等于0.18,以保证活性物质层中的补锂颗粒具有区域大小接近的连接区,从而能够形成区域大小接近的电子传输路径,以保证活性物质层中补锂颗粒的锂离子脱嵌能力接近,避免活性物质层中局部区域的补锂颗粒因锂离子脱嵌能力较优,而导致补锂过量造成析锂现象,以及避免局部区域的补锂颗粒因锂离子脱嵌能力较差,而导致补锂效果差,在负极片上出现紫斑的情况。如此,以保证保证整个活性物质层的补均匀锂,进而提高储能装置的循环寿命。

5、根据本技术的一实施方式,其中,所述补锂内核与所述外壳在所述分离区的最大间距大于或等于30纳米。

6、本技术实施方式中,通过限定补锂内核与外壳在分离区的最大距离,以保证补锂内核的锂离子释放量,避免补锂内核释放锂离子过少,而影响补锂颗粒的补锂效果。

7、根据本技术的一实施方式,其中,所述储能装置的最大化成电压大于或等于4伏特。

8、本技术实施方式中,通过设置储能装置的最大化成电压,以保证储能装置在完成化成后,正极片上的活性物质层内,m个补锂颗粒的路径长度占比的标准差小于或等于0.18,从而保证补锂颗粒的补锂效果。

9、根据本技术的一实施方式,其中,所述外壳的厚度大于或等于30纳米,且小于或等于200纳米。

10、本技术实施方式中,通过限定外壳的最小厚度和最大厚度,以避免外壳较薄导致发生破裂的情况,且避免外壳较厚影响补锂内核中锂离子的脱嵌,以及电解液对补锂内核的浸润,还可以避免因外壳较厚而造成补锂颗粒中锂离子的质量占比较小的问题。

11、根据本技术的一实施方式,其中,所述m个补锂颗粒为22微米×15微米的矩形区域内的所有补锂颗粒。

12、根据本技术的一实施方式,其中,所述m个补锂颗粒为显微镜在所述正极片的切面内观察到的多个观测区域内的所有补锂颗粒。

13、根据本技术的一实施方式,其中,所述补锂内核的中值粒径大于或等于3微米且小于或等于10微米。

14、本技术实施方式中,通过限定补锂内核的中值粒径,以限定补锂颗粒的大小,从而保证补锂颗粒在活性物质层中的分布的均匀性,同时避免中值粒径较大而因锂离子含量较大出现析锂的现象。

15、根据本技术的一实施方式,其中,所述外壳包括mxoy包覆层,其中,m是元素fe、co、ni、ti、zn、mg、al、mn、v、cr、zr、cu、nb、ta、w、zr、y、la中的至少一种,1≤x≤3,1≤y≤5。

16、本技术实施方式中,可通过氧化物(mxoy)包覆层的设置,避免外部气体等与补锂内核反应,从而影响锂离子的脱嵌效果。

17、根据本技术的一实施方式,其中,所述第二含锂化合物中补锂颗粒的粒径分布满足体积占比为99%时的粒径与体积占比为10%时的粒径之间的差值小于或等于4倍的中值粒径。

18、本技术实施方式中,通过设置补锂颗粒的粒径分布,可保证补锂颗粒的大小比较均匀,避免补锂颗粒的粒径差异较大,导致活性物质层因局部区域的补锂颗粒较大而出现锂离子分布集中,以及局部区域的补锂颗粒较小而出现补锂效果较差的情况。

19、根据本技术的一实施方式,其中,所述补锂内核为li1+rm1-pnpo4-sbs,其中,0.1<r<6.1,0≤p<0.99,0≤s<0.1,m、n分别是元素fe、co、ni、ti、zn、mg、al、mn、v、cr、zr、cu、nb、ta、w、zr、y、la中的至少一种,b是元素s、n、f、cl、br中的至少一种。

20、本技术实施方式中,通过限定补锂内核的化学式,以实现第二含锂化合物的锂含量大于第一含锂化合物的锂含量,从而制作活性物质层时,可直接通过一定量的第二含锂化合物替换相同量的第一含锂化合物,从而在实现补锂效果的同时,避免对其他各组分的含量的调整,便于简化活性物质层的制备。

21、根据本技术的一方面,提供了一种补锂均匀的确定方法,其特征在于,所述方法包括:

22、步骤一:拆解化成后的储能装置,得到正极片,所述正极片包括活性物质层,所述活性物质层包含第二含锂化合物,所述第二含锂化合物为补锂颗粒,且包括补锂内核和包覆所述补锂内核的外壳;

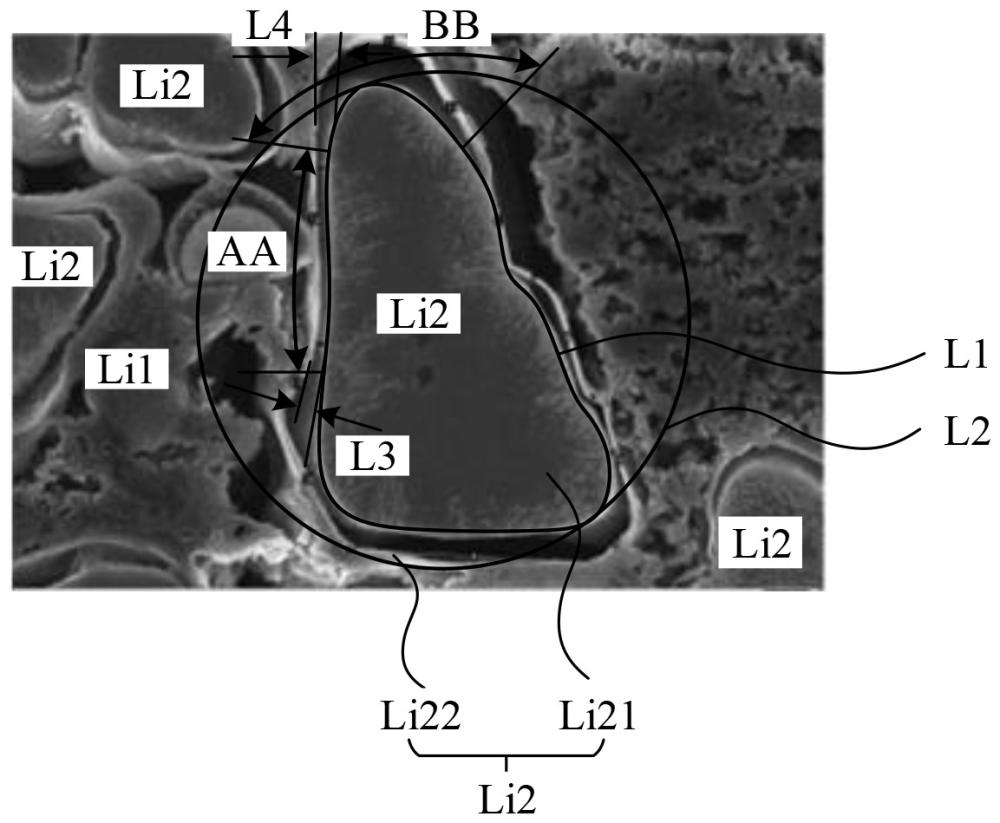

23、步骤二:切割所述正极片,并获取所述正极片在切面内至少一个观测区域分别对应的电镜图;

24、步骤三:在至少一个所述电镜图内,确定m个补锂颗粒中每个补锂颗粒的连接区和分离区,所述m为大于或等于6的整数,所述补锂内核与所述外壳在所述连接区的间距小于或等于5纳米,所述补锂内核与所述外壳在所述分离区的间距大于5纳米;

25、步骤四:确定每个补锂颗粒的外壳在所述连接区的路径长度与外壳总周长的比值,得到m个补锂颗粒中每个补锂颗粒的路径长度占比;

26、步骤五:根据m个所述路径长度占比确定m个补锂颗粒的路径长度占比的标准差;

27、步骤六:当所述m个补锂颗粒的路径长度占比的标准差小于或等于0.18时,确定所述储能装置补锂均匀。

28、本技术实施方式中,通过上述方法可确定储能装置的正极片上包括的第二含锂化合物的补锂效果,以有效保证正极片上补锂颗粒补锂的均匀性,从而有效提高储能装置的循环寿命。

29、根据本技术的一方面,提供了一种用电设备,所述用电设备包括上述一方面所述的储能装置,所述储能装置为所述用电设备供电。

30、本技术实施方式中,结合上述所述的储能装置,在用电设备的使用过程中,便于提高该用电设备的工作稳定性,延长用电设备的工作时长。

31、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本技术。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!