一种地铁接触网直流供电一体化装置的制作方法

[0001]

本发明涉及轨道交通直流供电技术领域,具体涉及一种地铁接触网直流供电一体化装置。

背景技术:

[0002]

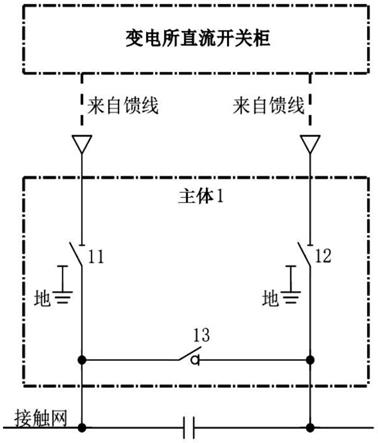

现有的地铁接触网(轨)直流供电设备如图2所示,其包括:上网越区组合开关和接触网接地开关,其中:上网越区组合开关由两台上网隔离开关101、102和一台越区隔离开关103组成。

[0003]

上网隔离开关101、102作为地铁直流供电系统的标准配置连接变电所馈线与接触网,用于接触网与变电所馈线的接通状态和隔离状态的切换。越区隔离开关103用于连接左右邻站接触网电分段,用于大双边供电模式的切换,但由于越区隔离开关不能带负荷操作,导致需要设置了必要的操作联锁功能,将三个站停电进行无载切换操作,造成客车临时停运,影响地铁行车。

[0004]

为了保证设备使用和运维安全,要求上网隔离开关和接地隔离开关的反馈电气信号状态和物理开关状态一致,且要求远程图像(视频)可视,目前该组开关状态(上网、隔离、接地)中仅接地状态可视,尚不能实现全部状态可视且仅通过人眼判断。

[0005]

综上,现有技术中的不足总结为:1)越区隔离开关103不能带负荷操作,在大双边模式切换时,需停车影响地铁运行;2)上网隔离开关101、102和接地隔离开关间有复杂的电气联锁关系,容易误操作;3)上网隔离开关101、102和接地隔离开关有功能重叠,增加了建设成本;4)上网隔离开关101、102和接地开关的物理状态不能全部远程可视,且需人工判断。

技术实现要素:

[0006]

本发明的目的就是为了解决现有技术的不足之处,提出了一种地铁接触网直流供电一体化装置。

[0007]

本发明可以通过以下的技术方案来实现:

[0008]

一种地铁接触网直流供电一体化装置,包括装置的主体,主体内设置有第一开关模块、第二开关模块及越区负荷开关;

[0009]

所述第一开关模块包括第一隔离开关,所述第二开关模块包括第二隔离开关;

[0010]

所述第一隔离开关和第二隔离开关均为三工位隔离开关,具有三个独立工位,包括:合位、分位和接地位;

[0011]

所述第一隔离开关的静触头与外部变电所的直流开关柜的对应的馈线相连,所述第一隔离开关的动触头与外部接触网相连,所述第一隔离开关的接地触头与地铁钢轨相连;所述第二隔离开关的静触头与外部变电所的直流开关柜的对应的另一组馈线相连,所述第二隔离开关的动触头与外部接触网相连,所述第二隔离开关的接地触头与地铁钢轨相连;且所述第一隔离开关的动触头与所述越区负荷开关的动触头相连,所述第二隔离开关

的动触头与所述越区负荷开关静触头相连。

[0012]

在一些实施例中,所述第一开关模块还包括安装于所述第一隔离开关旁的第一摄像头与第一补光灯,所述第二开关模块还包括安装于所述第二隔离开关旁的第二摄像头与第二补光灯。

[0013]

在一些实施例中,还包括设置于所述主体内的监控装置、图像智能识别与储存装置和网络交换机;

[0014]

所述第一开关模块及第二开关模块均与所述监控装置电连接,且所述第一开关模块及第二开关模块均与所述图像智能识别与储存装置网线通信连接,所述图像智能识别与储存装置与所述监控装置网线通信连接,且所述图像智能识别与储存装置、监控装置均与所述网络交换机网线通信连接。

[0015]

在一些实施例中,所述第一隔离开关及第二隔离开关相互为镜像结构并背靠背安装于所述主体内的下部,第一隔离开关及第二隔离开关在合位时,动触头均打至装置后侧,第一隔离开关及第二隔离开关在接地位时,动触头均打至装置前侧,所述越区负荷开关安装在所述第一隔离开关的上方。

[0016]

在一些实施例中,还包括设置于所述主体内的多个连接装置,多个连接装置中包括两个馈线连接接口、两个接触网连接接口、两个越区转接铜排、两个上网转接铜排、两个馈线转接铜排及两个接地转接铜排;

[0017]

所述第一隔离开关及第二隔离开关的静触头分别通过两个馈线转接铜排与对应的馈线连接接口相连接;

[0018]

所述第一隔离开关及第二隔离开关的动触头分别通过两个上网转接铜排与对应的接触网连接接口相连接;

[0019]

所述第一隔离开关及第二隔离开关的接地触头分别通过两个接地转接铜排与外部的地铁钢轨相连接;

[0020]

所述越区负荷开关的动触头及静触头分别通过两个越区转接铜排与两个上网转接铜排相连接。

[0021]

在一些实施例中,还包括设置于所述主体内的母线高压室及低压室;所述母线高压室位于所述主体内的中部,所述低压室位于所述主体内的一侧;

[0022]

所述图像智能识别与储存装置安装于所述低压室的下部;

[0023]

所述监控装置安装于所述低压室的内侧正面。

[0024]

在一些实施例中,还包括设置于所述主体内底部前侧的对外端子室,所述网络交换机安装于所述对外端子室内。

[0025]

在一些实施例中,还包括两套残压泄放装置,两套所述残压泄放装置分别安装于所述主体内底部的左后侧及右后侧。

[0026]

在一些实施例中,还包括防水隔热罩、顶部密封组件、顶部固定支座、顶部接线箱、底座、多个观察窗、两个防护门及两个维护台阶;

[0027]

所述防水隔热罩与所述主体的外壳固定连接;

[0028]

所述顶部密封组件、顶部接线箱及所述顶部固定支座相互固定,且均固定于所述主体的外壳顶部,且所述顶部固定支座与进出所述主体的电缆的电缆支架固定;

[0029]

所述底座固定在所述主体的外壳的底端;

[0030]

两个所述防护门分别对称安装于所述主体的左右两侧;

[0031]

多个所述观察窗均开设与所述主体的外壳上、所述防护门上及所述顶部接线箱上;

[0032]

两个所述维护台阶分别连接地面及对应的防护门的底端。

[0033]

与现有技术相比,本发明的优点至少包括:本发明提供了一种地铁接触网直流供电一体化装置及方法,其接触网隔离开关合位、分位接地状态均远程可视,具有隔离断口图像智能识别功能,且可以带负荷进行大双边模式切换而不影响行车;无外部联锁,内部联锁简单,可有效防止误操作;设备安全可靠、成本较低。

附图说明

[0034]

通过下文中参照附图对本发明所作的描述,本发明的其它目的和优点将显而易见,并可帮助对本发明有全面的理解。

[0035]

图1为本发明提供的地铁接触网直流供电一体化装置的拓扑结构示意图;

[0036]

图2为现有技术中的方案的拓扑结构示意图;

[0037]

图3为本发明提供的地铁接触网直流供电一体化装置的内部模块连接示意图;

[0038]

图4为本发明提供的地铁接触网直流供电一体化装置的内部结构正视图;

[0039]

图5为图1的左视图与右视图;

[0040]

图6为本发明提供的地铁接触网直流供电一体化装置的外观示意图;

[0041]

图7为本发明提供的地铁接触网直流供电一体化装置在隧道内站台侧的安装示意图。

[0042]

附图标记说明:

[0043]

1、主体;2、防水隔热罩;3、顶部密封组件;4、底座;5、观察窗;6、维护台阶;7、防护门;8、顶部接线箱;9、顶部固定支座;101、102、上网隔离开关;103、越区隔离开关;11、第一隔离开关;111、第一摄像头;112、第一补光灯;12、第二隔离开关;121、第二摄像头;122、第二补光灯;13、越区负荷开关;14、图像智能识别与储存装置;15、网络交换机;150、对外端子室;16、监控装置;161、辅助控制部件;171、馈线连接接口;172、接触网连接接口;173、越区转接铜排;174、上网转接铜排;175;馈线转接铜排;176、接地转接铜排;181、母线高压室;182、低压室;19、残压泄放装置;20、地铁车辆;30、接触网;40、站台侧墙壁;50、上网电缆。

具体实施方式

[0044]

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0045]

除非另外定义,本发明使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。

[0046]

参照图1,本发明提供了一种地铁接触网直流供电一体化装置,包括装置的主体1,主体1内设置有第一开关模块、第二开关模块及越区负荷开关13;第一开关模块包括第一隔离开关11,第二开关模块包括第二隔离开关12;第一隔离开关11和第二隔离开关12均为三

工位隔离开关,具有三个独立工位,包括:合位、分位和接地位;第一隔离开关11的静触头与外部变电所的直流开关柜的对应的馈线相连,第一隔离开关11的动触头与外部接触网相连,第一隔离开关11的接地触头与地铁钢轨(行走轨)相连;第二隔离开关12的静触头与外部变电所的直流开关柜的对应的另一组馈线相连,第二隔离开关12的动触头与外部接触网相连,第二隔离开关12的接地触头与地铁钢轨(行走轨)相连;且第一隔离开关11的动触头与越区负荷开关13的动触头相连,第二隔离开关12的动触头与越区负荷开关13静触头相连。

[0047]

可见,相对于图2所示的现有技术中的方案,本发明的方案提出了一种全新的接触网供电拓扑结构:将接触网供电拓扑结构中的上网隔离开关和接地隔离开关进行功能融合设计为上网接地一体化三工位隔离开关,即第一隔离开关11与第二隔离开关12,从而将外部联锁变成内部机械联锁;两个三工位的隔离开关具有合闸、分闸和接地三种独立位置状态,其中:合闸位置实现馈线上网功能;分闸位置实现接触网隔离功能;接地位置状态实现接触网维修接地功能;另外,将接触网供电拓扑结构中的越区隔离开关设计为越区负荷开关13,从而在不影响运行的情况下实现不停电倒闸大双边模式切换,跟据需要可自动解列某个站直流牵引供电设备,延长地铁供电设备检修天窗时间,减轻劳动强度。

[0048]

进一步参照图3,第一开关模块还包括安装于第一隔离开关11旁的第一摄像头111与第一补光灯112,第二开关模块还包括安装于第二隔离开关12旁的第二摄像头121与第二补光灯122。第一摄像头111及第二摄像头121均可为网络摄像头。

[0049]

优选地,该装置还包括设置于主体1内的监控装置16、图像智能识别与储存装置14和网络交换机15;第一开关模块及第二开关模块均与监控装置16电连接,且第一开关模块及第二开关模块均与图像智能识别与储存装置14网线通信连接,图像智能识别与储存装置14与监控装置16网线通信连接,且图像智能识别与储存装置14、监控装置16均与网络交换机15网线通信连接;网络交换机15可与外部的中控室网线通信连接。

[0050]

工作时,第一开关模块、第二开关模块向监控装置16相关间传递遥测、遥信信号;监控装置16向第一开关模块、第二开关模块传递遥控信号;第一开关模块的第一摄像头111实时拍照录像(第一补光灯112在拍照时自动补光),第二开关模块的第二摄像头121实时拍照录像(第二补光灯122在拍照时自动补光),分别向图像智能识别与储存装置14实时图像信息;监控装置16将两个隔离开关的状态信号传递给图像智能识别与储存装置14,图像智能识别与储存装置14将此时刻图像处理结果与之进行对比,形成判断结果反馈给监控装置16,用于视频联动和异常报警;图像智能识别与储存装置14将图像数据就地储存,供外部通过网络交换机15调用查看。

[0051]

进一步参照图4和图5,第一隔离开关11及第二隔离开关12相互为镜像(以垂直于正面并缝中为镜像平面)结构并背靠背安装于主体1内的下部,第一隔离开关及第二隔离开关在合位时,动触头均打至装置后侧,第一隔离开关及第二隔离开关在接地位时,动触头均打至装置前侧,越区负荷开关13安装在第一隔离开关11的上方。

[0052]

具体地,该装置还包括设置于主体1内的多个连接装置,多个连接装置中包括两个馈线连接接口171、两个接触网连接接口172、两个越区转接铜排173、两个上网转接铜排174、两个馈线转接铜排175及两个接地转接铜排176;第一隔离开关11及第二隔离开关12的静触头分别通过两个馈线转接铜排175与对应的馈线连接接口171相连接;第一隔离开关11

及第二隔离开关12的动触头分别通过两个上网转接铜排174与对应的接触网连接接口172相连接;第一隔离开关11及第二隔离开关12的接地触头分别通过两个接地转接铜排176与外部的地铁钢轨相连接;越区负荷开关13的动触头及静触头分别通过两个越区转接铜排173与两个上网转接铜排174相连接。

[0053]

该装置还包括设置于主体1内的母线高压室181及低压室182;母线高压室181位于主体1内的中部,低压室182位于主体1内的一侧;图像智能识别与储存装置14安装于低压室182的下部;监控装置16安装于低压室182的内侧正面,以实现“三遥”(遥信、遥测和遥控)功能。

[0054]

该装置还包括设置于主体1内底部前侧的对外端子室150,网络交换机15安装于对外端子室150内;对外端子室150内还可装有光纤终端盒和各种对外接口端子,用以对外通讯和交互。

[0055]

具体地,两个摄像头均通过网线与图像智能识别与储存装置14连接,可实时向图像智能识别与储存装置14传输图像和视频数据供其储存和分析处理;两个补光灯均与监控装置16通过导线连接,可以实现监控装置16对补光灯的控制:在监控装置16对隔离开关发出操作指令时,补光灯提前1s(在隔离开关开始动作前)打开,延时1s(在隔离开关动作后)关闭,保证隔离开关动作过程视频和图像清晰。监控装置14与网线与图像智能识别与储存装置14通过网线连接,监控装置14向图像智能识别与储存装置14传递隔离开关实时的状态信号,图像智能识别与储存装置14将之与图像智能识别结果进行对比,最终将对比结果反馈给监控装置14。监控装置14与图像智能识别与储存装置14通过网线连接与对外端子室150连接,实现装置的“三遥”信号的交互和视频图像信号的传输。

[0056]

该装置还包括两套残压泄放装置19,两套残压泄放装置19分别安装于主体1内底部的左后侧及右后侧。残压泄放装置19主要由双极接触器、熔断器、电压传感器和放电电阻组成,各部分串联相连。为防止三工位隔离开关带负荷接地,将残压泄放装置19跨接在两个三工位隔离开关的动触头和接地触头之间,进行残压检测和泄放的投入。残压泄放装置19由监控装置16控制,具体功能如下:1)在三工位隔离开关接地前进行验电,当接触网电压≥ul(可整定,推荐值600v),判断为接触网带电,禁止隔离开关接地操作且禁止投入放电回路;2)当接触网电压<u0,判断为接触网有残压,可投入放电回路;3)当ul≥接触网电压≥u0,放电回路投入预设时间t(可整定)后,接触网电压小于u0,放电成功,隔离开关可以操作接地,如检测电压大于u0,报放电故障,闭锁隔离开关操作接地。

[0057]

进一步参照图6,该装置还包括防水隔热罩2、顶部密封组件3、顶部固定支座9、顶部接线箱8、底座4、多个观察窗5、两个防护门7及两个维护台阶6;防水隔热罩2与主体1的外壳固定连接;顶部密封组件3、顶部接线箱8及顶部固定支座9相互固定,且均固定于主体1的外壳顶部,且顶部固定支座9与进出主体1的电缆的电缆支架固定;底座4固定在主体1的外壳的底端;两个防护门7分别对称安装于主体1的左右两侧;多个观察窗5均开设与主体1的外壳上、防护门7上及顶部接线箱8上;两个维护台阶6分别连接地面及对应的防护门7的底端。

[0058]

具体地,维护台阶6表面采用防滑设计,左右两套维护台阶6分别与底座4通过螺栓连接,底座4与地基进行锚栓连接固定,为下进线连接电缆转弯预留充分的空间,同时降低了维护人员的操作高度。在防护门7关闭时,主体1的外壳为全封闭结构,主体1的外壳通过

地脚螺栓与底座4连接固定。观察窗5采用钢化玻璃材质,通过密封嵌套方式安装在全封闭的外壳上,以便于运营维护人员在站台侧巡视时可以方便的观察隔离开关的断口情况。两侧的防护门7均密封嵌套安装钢化玻璃制成的观察窗5,便于运营维护人员在不开门的情况下可以观察装置内部运行情况;左侧防护门与右侧防护门为镜像对称结构,保证开门方向均超站台侧,防止柜门误开的侵界。防水隔热罩2采用外扣密封加内部螺栓连接的方式与全封闭外壳连接固定,从而为装置内部各个组成部分防雨隔热、防粉尘等。顶部接线箱8采用外扣密封加内部螺栓连接的方式与防水隔热罩2连接固定,为顶部接线箱8内的电缆连接和铜排提供充分物理防护,且在顶部接线箱8正面密封嵌套安装钢化玻璃制成的观察窗5,以便于运营维护人员在站台侧巡视时可以方便的顶部电缆的连接情况。顶部密封组件3通过法兰盘和密封圈与顶部接线箱8栓接固定,顶部密封组件3本体需自带电缆压接装置,消除电缆与密封组件间的物理间隙,从而达到顶部防水防尘要求,防护等级超过ip54。顶部固定支座9通过焊接在顶部接线箱8上,顶部固定支座9与顶部进出电缆的电缆支架固定,使该一体化装置的顶部和底部同时固定,进一步增强在隧道内随机振动和活塞风交变压力环境下的工作稳定性。

[0059]

参照图7,本发明设计了一种便于隧道内站台侧安装的装置结构:该一体化装置设计为上进上出(或下进上出)的进出线方式,一体化装置通过上网电缆50与接触网30相连接,以适应接触网上网电缆最短要求;该一体化装置设计为全封闭结构,顶部设置电缆密封组件,防止顶部漏水或者渗水,满足整体防护等级ip54的要求,为一体化装置内部各部分提供一个干净、适宜的运行环境(一体化装置内部的各主要组成部分无法直接耐受隧道中的滴水、盐雾、粉尘等恶劣环境);且设计为左右双面维护的镜像结构,一体化装置的手动操作机构设计在靠近站台侧墙壁40,满足隧道内设备侵界要求;装置设计深度尺寸小,对应的风切面小,提高在隧道活塞风作用下的设备结构稳定性;一体化装置在隧道内站台侧安装,将操作维护面平行于隧道断面,安装位置考虑在装置完全开门情况下的限界要求,离隧道站台墙壁距离800mm,离地铁车辆20外轮廓距离大于1500mm。

[0060]

综上,现有的方案中,接触网仅接地可视,且大双边模式切换影响行车;设备间联锁复杂;单站需要6套装置(2套上网越区装置+4套可视化接地装置);需增设站级网络服务器单独进行图像存储和处理且需单独组网;整体检索和运维成本相对高。而本发明提供的一体化装置,其接触网隔离开关合位,分位接地均可视;大双边模式切换不影响行车;且无外部联锁,内部联锁简单;设备安全性高;单站只需两套该一体化装置,数量少;且无站级服务器,图像存储与处理在装置本体完成;整体检索和运维成本相对低。

[0061]

以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1