一种兼具高功率密度和高能量密度的混合储能系统的制作方法

1.本实用新型涉及储能系统设计技术领域,具体地讲,涉及一种兼具高功率密度和高能量密度的混合储能系统。

背景技术:

2.储能装置普遍具有快速、灵活、可控的功率/能量双向吞吐能力,适用于与电网、各类发电单元以及用户负荷进行快速、精确的功率交换,以满足不同场景下的电力调节需求。目前,常见的电力储能方式有:超导储能、抽水蓄能、飞轮储能、压缩空气储能、蓄电池储能、燃料电池储能、超级电容器储能等,其中,抽水蓄能和压缩空气储能受地理环境、运行条件、前期投资费用等方面的限制,目前尚无法在电网和用户侧进行广泛的开发和利用,其他储能形式在功率密度、能量密度、运行寿命等方面各有差异,总体而言可以分为功率型储能元件和能量型储能元件。功率型储能元件主要有超导储能、飞轮储能、超级电容器储能。能量型储能元件主要有蓄电池储能和燃料电池储能,其中蓄电池又可分为铅酸电池、液流电池、钠硫电池、锂离子电池、铅碳电池等多种形式。受技术成熟度和投资成本等方面的影响,目前大规模建设开发的能量型储能元件和功率型储能元件主要分别为蓄电池储能和超级电容器储能。

3.目前,储能系统在电网的应用形式和应用场景多种多样,主要有可再生能源功率平抑、微电网运行控制、电网削峰填谷、风/光储联合供电、应急供电等。综合分析,绝大多数应用场景都要求储能系统兼具有大功率吞吐和长期高能量供给的需求,单一的功率型或能量型储能元件为同时兼顾系统的功率和能量配置需求常导致储能系统的投资成本较高。因此,从投资可行性角度考虑,要求建设运行的储能系统需兼具有高功率密度、高能量密度的储能特性,从而满足实际运行场景对储能系统的性能需求,同时有效降低储能系统的投资成本。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种新型的混合储能系统,使其兼具有高功率密度、高能量密度的特性,从而满足可再生能源功率平抑、微电网运行控制、电网削峰填谷、风/光储联合供电、应急供电等电网多样化运行环境对储能系统大功率吞吐和长期高能量供给的性能需求,并可有效降低储能系统的投资成本,为储能系统的大规模商业化运行提供一条行之有效的技术路线。

5.本实用新型解决上述问题所采用的技术方案是:一种兼具高功率密度和高能量密度的混合储能系统,其特征在于:包括功率型储能元件、能量型储能元件、功率控制器a和功率控制器b;所述功率型储能元件采用超级电容器;所述能量型储能元件采用蓄电池;所述蓄电池接于功率控制器a的低压侧;功率控制器a的高压侧接入超级电容器后与功率控制器b连接;所述功率控制器a用于实时监测其高压侧接入的超级电容器的端电压,从而判定其荷电状态,进而控制蓄电池进行相应的功率吞吐,以维持超级电容器在合理的荷电状态;所

述功率控制器b作为本混合储能系统的对外接口,其与外部系统连接,用于控制本混合储能系统与外部系统之间的功率交换,对本混合储能系统整体吞吐功率进行精确调节。

6.优选的,本混合储能系统为直流储能系统,当外部系统为交流系统时,功率控制器b采用三相半桥vsr拓扑结构控制直流储能系统与外部交流系统之间的双向功率交换;当外部系统为直流系统时,功率控制器b采用双向斩波器结构,控制直流储能系统与外部直流系统之间的功率交换。

7.优选的,所述功率控制器a也是采用双向斩波器结构。

8.优选的,所述双向斩波器结构选用buck-boost型双向斩波器拓扑结构,该buck-boost型双向斩波器拓扑结构包括储能电感l1,功率开关管g1、g2,续流二极管d1、d2及输出滤波电容c1;双向斩波器低压侧电源正端经过储能电感l1接到功率开关管g1的漏极,并同时接到功率开关管g2的源极,功率开关管g1的源极接入双向斩波器的负端,功率开关管g2的漏极接入双向斩波器高压侧电源的正端,滤波电容c1并联到高压侧两端,续流二极管d1、d2分别反并联到功率开关管g1、g2的漏极与源极之间。

9.优选的,所述三相半桥vsr拓扑结构包括:功率开关管g3、g4、g5、g6、g7、g8,续流二极管d3、d4、d5、d6、d7、d8,直流侧电容c2以及交流侧滤波电感l2、l3、l4;功率开关管g3、g4、g5的漏极一起接到直流侧电容c2的正极,功率开关管g3、g4、g5的源极分别与功率开关管g6、g7、g8的漏极相连接,功率开关管g6、g7、g8的源极一起接到直流侧电容c2的负极;续流二极管d3、d4、d5、d6、d7、d8依次分别反并联在功率开关管g3、g4、g5、g6、g7、g8的漏极与源极之间;交流侧滤波电感l4的输入端接入到功率开关管g3的源极与功率开关管g6的漏极之间的连接线路上;交流侧滤波电感l3的输入端接入到功率开关管g4的源极与功率开关管g7的漏极之间的连接线路上;交流侧滤波电感l2的输入端接入到功率开关管g5的源极与功率开关管g8的漏极之间的连接线路上;交流侧滤波电感l2、l3、l4滤波输出后接入外部交流系统中。

10.本实用新型还提供了兼具高功率密度和高能量密度的混合储能系统的电力调节方法,其特征在于:

11.设定:本混合储能系统的能量管理规则为:在储能系统进行能量/功率吞吐的过程中,超级电容器要始终遵循优先充放电的原则;蓄电池作为后备能源,用于对超级电容器的荷电状态进行实时调节;

12.电力调节方法:当超级电容器的端电压偏高时,通过功率控制器a控制蓄电池以额定功率充电,以吸收超级电容器中过多的能量;当超级电容器的端电压偏低时,通过功率控制器a控制蓄电池以额定功率放电,以补充超级电容器的能量。

13.优选的,功率控制器a采用buck-boost型双向斩波器拓扑结构对蓄电池充放电功率进行调节的方法为:通过对功率开关管g1、g2的通断控制,实现能量由低压侧到高压侧或由高压侧到低压侧的双向流动;当一个周期内电感中由低压侧流向高压侧的能量大于由高压侧流向低压侧的能量时,变换器运行于升压斩波状态;反之,变换器运行于降压斩波状态;电感在每个周期内沿正反两个方向存储能量的大小取决于功率开关管g1、g2的通断时间,以及低压侧电源与高压侧电源电压的大小;在高压侧、低压侧电源电压确定的情况下,通过调节功率开关管g1、g2的导通时间,可精确控制电感能量电流的方向和大小,从而实现对蓄电池充放电功率的精确调节。

14.本实用新型与现有技术相比,具有以下优点和效果:

15.1、该混合储能系统将高功率密度的超级电容器(作为超级电容储能系统)与高能量密度的蓄电池(作为蓄电池储能系统)进行了有机整合,通过优势互补,实现了混合储能系统兼具有高功率密度、高能量密度的储能特性,显著提升了储能系统的整体性能,在满足外部系统功率/能量调节的需求的同时可有效降低储能系统投资成本;

16.2、在两级功率控制器的控制下,该混合储能系统可与外部系统之间进行精确的功率/能量交换,从而实现可再生能源功率平抑、微电网运行控制、电网削峰填谷、风/光储联合供电、应急供电等多样化运行场景;

17.3、本混合储能系统兼具有高功率密度、高能量密度的储能特性;相对于单一方式储能,本混合储能系统可有效降低储能系统的投资和运行成本,具有广阔的应用前景。

附图说明

18.为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

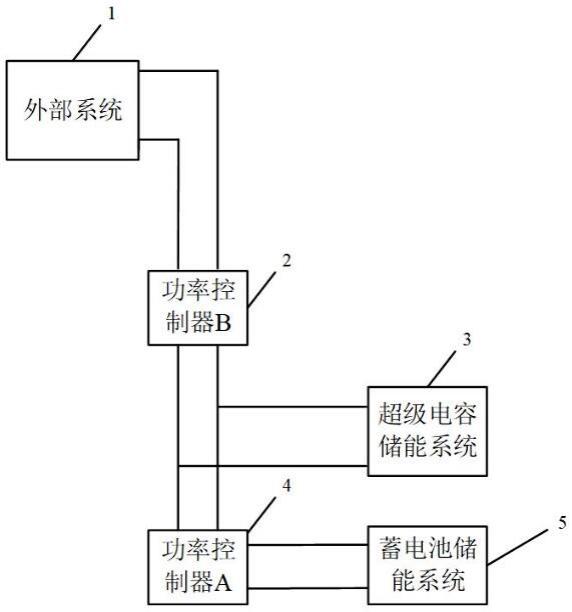

19.图1是本实用新型实施例的结构示意图。

20.图2是本实用新型实施例中的双向斩波器拓扑结构图。

21.图3是本实用新型实施例中的三相半桥vsr拓扑结构图。

22.附图标记说明:外部系统1、功率控制器b2、超级电容器3、功率控制器a4、蓄电池5。

具体实施方式

23.下面结合附图并通过实施例对本实用新型作进一步的详细说明,以下实施例是对本实用新型的解释而本实用新型并不局限于以下实施例。

24.实施例。

25.参见图1至图3。

26.本实施例公开了一种兼具高功率密度和高能量密度的混合储能系统,其包括功率型储能元件、能量型储能元件、功率控制器a4和功率控制器b2。功率型储能元件采用超级电容器3,能量型储能元件采用蓄电池5。蓄电池5接于功率控制器a4的低压侧,功率控制器a4的高压侧接入超级电容器3后与功率控制器b2连接。

27.在本混合储能系统中,功率控制器a4用于实时监测其高压侧接入的超级电容器3的端电压,从而判定其荷电状态,进而控制蓄电池5进行相应的功率吞吐,以维持超级电容器3在合理的荷电状态。功率控制器b2作为本混合储能系统的对外接口,其与外部系统1连接,用于控制本混合储能系统与外部系统1之间的功率交换,对本混合储能系统整体吞吐功率进行精确调节。

28.在本混合储能系统中,超级电容器3在混合时起到功率缓冲器的作用,从而实现两级功率控制器的运行过程独立可控。

29.本混合储能系统为直流储能系统,当外部系统1为交流系统时,功率控制器b2采用三相半桥vsr拓扑结构控制直流储能系统与外部交流系统之间的双向功率交换;当外部系

统1为直流系统时,功率控制器b2采用双向斩波器结构,控制直流储能系统与外部直流系统之间的功率交换。功率控制器a4也是采用双向斩波器结构,主要用于对混合储能系统中蓄电池5充放电功率和充放电过程的精确控制器。

30.在本混合储能系统中,功率型储能元件-超级电容器3具有功率密度大、循环寿命长、充放电响应速度快的特性,因此适用于快速响应外部系统1对于储能系统尖峰功率的吞吐的需求。蓄电池5由于具有能量密度大的优势,因此应成为储能装置中的主要能量来源,通过功率控制器b2的调节实现对超级电容器3荷电状态的调节,从而满足外部系统1对储能系统的大容量能量吞吐的需求,同时,在响应外部系统1功率/能量需求的过程中,由于超级电容器3的参与,蓄电池5的充放电响应频率得到了降低,同时避免了进行大功率充放电,因此可显著延长蓄电池5的使用寿命。

31.本实施例中,双向斩波器结构选用buck-boost型双向斩波器拓扑结构,该buck-boost型双向斩波器拓扑结构包括储能电感l1,功率开关管g1、g2,续流二极管d1、d2及输出滤波电容c1;双向斩波器低压侧电源正端经过储能电感l1接到功率开关管g1的漏极,并同时接到功率开关管g2的源极,功率开关管g1的源极接入双向斩波器的负端,功率开关管g2的漏极接入双向斩波器高压侧电源的正端,滤波电容c1并联到高压侧两端,续流二极管d1、d2分别反并联到功率开关管g1、g2的漏极与源极之间。

32.当外部系统1为直流系统时,功率控制器b2采用如图2所示的双向斩波器拓扑结构,通过对其电感电流的精确调节,实现混合储能系统与外部系统1之间精确的功率/能量交换调节,从而承担可再生能源功率平抑、微电网运行控制、电网削峰填谷、风/光储联合供电、应急供电等多种运行任务。

33.本实施例中,三相半桥vsr拓扑结构包括:功率开关管g3、g4、g5、g6、g7、g8,续流二极管d3、d4、d5、d6、d7、d8,直流侧电容c2以及交流侧滤波电感l2、l3、l4;功率开关管g3、g4、g5的漏极一起接到直流侧电容c2的正极,功率开关管g3、g4、g5的源极分别与功率开关管g6、g7、g8的漏极相连接,功率开关管g6、g7、g8的源极一起接到直流侧电容c2的负极;续流二极管d3、d4、d5、d6、d7、d8依次分别反并联在功率开关管g3、g4、g5、g6、g7、g8的漏极与源极之间;交流侧滤波电感l4的输入端接入到功率开关管g3的源极与功率开关管g6的漏极之间的连接线路上;交流侧滤波电感l3的输入端接入到功率开关管g4的源极与功率开关管g7的漏极之间的连接线路上;交流侧滤波电感l2的输入端接入到功率开关管g5的源极与功率开关管g8的漏极之间的连接线路上;交流侧滤波电感l2、l3、l4滤波输出后接入外部交流系统中。功率控制器a4与功率控制器b2的直流侧互联。在(d,q)同步旋转坐标系下,通过对开关管的开关控制,该三相半桥vsr拓扑结构可以实现有功功率和无功功率的双向精确解耦控制,从而完成混合储能系统与外部系统1之间功率/能量交换的精确调节,既而承担可再生能源功率平抑、微电网运行控制、电网削峰填谷、风/光储联合供电、应急供电等多种运行任务。

34.本实施例还公开了兼具高功率密度和高能量密度的混合储能系统的电力调节方法,先设定:本混合储能系统的能量管理规则为:在储能系统进行能量/功率吞吐的过程中,超级电容器3要始终遵循优先充放电的原则;蓄电池5作为后备能源,用于对超级电容器3的荷电状态进行实时调节;电力调节方法:当超级电容器3的端电压偏高时,通过功率控制器a4控制蓄电池5以额定功率充电,以吸收超级电容器3中过多的能量;当超级电容器3的端电

压偏低时,通过功率控制器a4控制蓄电池5以额定功率放电,以补充超级电容器3的能量。

35.设定本混合储能系统的能量管理规则是为了在响应外部系统1的功率/能量需求的过程中,为实现蓄电池5高能量密度和超级电容器3高功率密度优势的充分发挥,超级电容器3通过遵循优先充放电的原则,可充分发挥其功率密度大、充放电响应速度快、循环寿命长的优势,实现对尖峰功率的快速响应。蓄电池5通过对超级电容器3荷电状态的实时调节,将成为储能系统的最终能量来源,使其能量密度大的优势得到了充分发挥。通过该规则的制定,使得蓄电池5和超级电容器3各自储能优势得到了有机互补,最终使得该混合储能系统兼具有了高功率密度、高能量密度的储能特性,显著提升了储能系统的整体性能,并可有效降低储能系统的投资成本。

36.本实施例中,功率控制器a4采用buck-boost型双向斩波器拓扑结构对蓄电池5充放电功率进行调节的方法为:通过对功率开关管g1、g2的通断控制,实现能量由低压侧到高压侧或由高压侧到低压侧的双向流动;当一个周期内电感中由低压侧流向高压侧的能量大于由高压侧流向低压侧的能量时,变换器运行于升压斩波状态;反之,变换器运行于降压斩波状态;电感在每个周期内沿正反两个方向存储能量的大小取决于功率开关管g1、g2的通断时间,以及低压侧电源与高压侧电源电压的大小;在高压侧、低压侧电源电压确定的情况下,通过调节功率开关管g1、g2的导通时间,可精确控制电感能量电流的方向和大小,从而实现对蓄电池5充放电功率的精确调节。

37.此外,需要说明的是,本说明书中所描述的具体实施例,其零、部件的形状、所取名称等可以不同,本说明书中所描述的以上内容仅仅是对本实用新型结构所作的举例说明。凡依据本实用新型专利构思的构造、特征及原理所做的等效变化或者简单变化,均包括于本实用新型专利的保护范围内。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离本实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1