导热垫及其制造方法、电子器件、电子设备与流程

1.本技术涉及散热技术领域,特别涉及一种导热垫及其制造方法、电子器件、电子设备。

背景技术:

2.导热界面材料(thermal interface material,tim),又称热界面材料,主要用于设置在发热物体和散热器的接触面之间,减小发热物体和散热器之间的热阻。

3.导热垫是一种片状的导热界面材料,在芯片散热技术领域,为了提高芯片的散热效率,可以在芯片和散热器之间设置导热垫。在芯片散热的过程中,从芯片产生的热量经过芯片和散热器之间的导热垫,再由散热器传递到外部环境。

技术实现要素:

4.本技术提供了一种导热垫及其制造方法、电子器件、电子设备,能够通过回弹性能好且接触热阻低的导热垫提高散热效果,所述技术方案如下:

5.一方面,提供了一种导热垫,该导热垫包括:第一导热材料层和第二导热材料层,所述第二导热材料层位于所述第一导热材料层的至少一侧面,且所述第二导热材料层填充所述第一导热材料层表面的凹陷,所述第一导热材料层具有回弹性能,所述第一导热材料层的接触热阻大于所述第二导热材料层的接触热阻。

6.当导热垫夹设在发热器件和散热器之间时,与芯片或散热器接触的是第二导热材料层,由于第二导热材料层的接触热阻小于第一导热材料层的接触热阻,且第一导热材料层表面的空隙被第二导热材料层填充,所以有效降低了导热垫的接触热阻,提升了导热垫的散热能力。此外,由于第一导热材料层的回弹性能较强,当由于温度、应力变化而导致芯片和散热器之间产生缝隙时,在第一导热材料层的回弹力的作用下,导热垫的形状能够发生适应性地变化,使得导热垫的第二导热材料层与电子器件和散热器之间,确保可靠散热。

7.可选地,所述导热垫包括两层所述第二导热材料层,两层所述第二导热材料层分别位于所述第一导热材料层的相对两侧面。

8.在第一导热材料层的相对两侧面均设置第二导热材料层,当导热垫夹设在芯片和散热器之间时,与芯片和散热器的接触界面均为第二导热材料层的表面,这样可以同时降低导热垫与芯片之间的接触热阻和导热垫与散热器之间的接触热阻,有利于进一步提高导热垫的导热性能。

9.可选地,导热垫包括一层第二导热材料,该第二导热材料层位于第一导热材料层的一侧面。

10.可选地,该导热垫还包括:覆盖所述第二导热材料层的保护膜。该保护膜能够在导热垫制作成型后到被使用前对导热垫提供保护,在需要使用导热垫时,揭开并撕掉保护膜即可。示例性地,保护膜为离型膜、硫酸纸、铝箔等。离型膜包括但不限于聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene terephthalate,pet)膜、聚乙烯(polyethylene,pe)膜等。

11.另一方面,提供了一种导热垫的制造方法,该制造方法包括:提供第一导热材料层;在所述第一导热材料层的至少一侧面形成第二导热材料层,所述第二导热材料层填充所述第一导热材料层表面的凹陷;其中,所述第一导热材料层具有回弹性能,所述第一导热材料层的接触热阻大于所述第二导热材料层的接触热阻。

12.可选地,所述在所述第一导热材料层的至少一侧面形成第二导热材料层,包括:在所述第一导热材料层的第一侧面形成一第二导热材料层;在所述第一导热材料层的第二侧面形成另一第二导热材料层,所述第一侧面和所述第二侧面相对。

13.可选地,该制造方法还包括:在所述第二导热材料层上形成保护膜。

14.可选地,所述第一导热材料层的接触热阻大于0.1k*cm2/w,所述第二导热材料层的接触热阻小于0.05k*cm2/w。

15.可选地,所述第一导热材料层的材料导热系数大于所述第二导热材料层的材料导热系数,也即是,第一导热材料层的材料的热阻小于第二导热材料层的材料的热阻。由于第一导热材料层的材料的热阻较小,散热能力较强,所以需要通过改善第一导热材料层的接触热阻来使得第一导热材料层的导热能力充分发挥。

16.可选地,所述第一导热材料层为碳纤维层。

17.可选地,所述第二导热材料层以下材料层中的至少一种:相变材料层、导热硅胶层和导热硅脂层。

18.可选地,所述第一导热材料层的厚度为0.2mm~0.3mm。第一导热材料层的厚度过大,将导致导热垫的热阻过大,而第一导热材料层的厚度过小,将会影响第一导热材料层的回弹性能,该厚度范围的第一导热材料层能够满足对导热垫的热阻和回弹性能的要求,同时,还能够起到对第二导热材料层的支撑作用。

19.可选地,所述第二导热材料层的厚度为0.01mm~0.05mm。该厚度范围足以填充第一导热材料层表面的凹陷并覆盖第一导热材料层表面。

20.另一方面,还提供了一种电子器件,该电子器件包括:芯片、散热器和位于所述芯片和所述散热器之间的导热垫,所述导热垫为如前所述的导热垫,所述导热垫通过所述第二导热材料层与所述芯片和所述散热器中的至少一个接触。

21.又一方面,还提供了一种电子设备,该电子设备包括前述电子器件。

附图说明

22.图1是本技术实施例提供的一种导热垫的结构示意图;

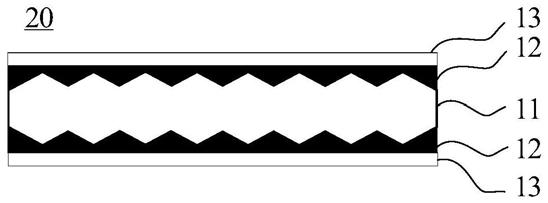

23.图2是本技术实施例提供的一种导热垫的结构示意图;

24.图3是本技术实施例提供的一种电子器件的结构示意图;

25.图4是本技术实施例提供的电子器件变形后的状态示意图。

26.图例说明

27.10、导热垫

28.11、第一导热材料层

29.12、第二导热材料层

30.13、保护膜

31.20、导热垫

32.30、芯片

33.40、散热器

具体实施方式

34.本技术实施例提供了一种导热垫。图1是本技术实施例提供的一种导热垫的结构示意图,如图1所示,该导热垫10包括第一导热材料层11和第二导热材料层12。第一导热材料层11具有相对的第一侧面和第二侧面,第二导热材料层12分别位于第一侧面和第二侧面。第二导热材料层12填充第一导热材料层11表面的空隙。

35.其中,第一导热材料层11具有回弹性能,第一导热材料层11的接触热阻大于第二导热材料层12的接触热阻。

36.在申请实施例中,接触热阻是物体的交界面上的接触热阻,接触热阻的产生原因如下:由于表面粗糙度的影响,两物体相接触时接触表面之间存在空隙,空隙内存在空气,形成气隙层,热量需要以导热的方式穿过该气隙层,使得热传导的阻力变大。接触热阻可以看作是两个并联的热阻:一个由接触部位产生,另一个由空隙产生,接触部位的面积越小,空隙越多,接触热阻越大。对于导热材料层而言,表面粗糙度越大,该表面与其他物体的接触部位的面积越小,接触热阻越大。

37.在本技术实施例中,回弹性能是指材料在外力作用下发生变形,在外力消失后由于变形体内的弹性应力的释放而产生形状变化的性能。

38.在图1所示实施例中,当导热垫夹设于芯片和散热器之间时,两层第二导热材料层分别与芯片和散热器接触,也就是说,与芯片和散热器的接触界面均为第二导热材料层的表面。由于第一导热材料层的接触热阻大于第二导热材料层的接触热阻,且第一导热材料层表面的空隙被第二导热材料层填充,所以与第一导热材料层的表面直接与芯片和散热器接触相比,由第二导热材料层分别与芯片和散热器接触可以同时降低导热垫与芯片之间的接触热阻和导热垫与散热器之间的接触热阻,有利于进一步提高导热垫的导热性能。

39.此外,由于第一导热材料层的回弹性能较强,当由于温度、应力变化而导致芯片和散热器之间的间隙发生变化时,在第一导热材料层的回弹力的作用下,导热垫的形状能够发生适应性地变化,动态填充间隙,使得导热垫保持与电子器件和散热器之间的良好接触,从而保证散热效果。

40.需要说明的是,在本技术实施例的附图中,第一导热材料层11的表面的凹凸结构看起来是规则的,但实际上第一导热材料层的表面的凹凸结构是不规则的,即凹凸结构的尺寸、形状以及分布都是没有规律的。

41.在一些示例中,第一导热材料层的接触热阻大于0.1k*cm2/w,例如大于0.1k*cm2/w且小于1.5k*cm2/w,第二导热材料层的接触热阻小于0.05k*cm2/w。当第一导热材料层的接触热阻大于0.1k*cm2/w时,对第一导热材料层的热阻影响较大,通过接触热阻小于0.05k*cm2/w的第二导热材料层能够有效提高第一导热材料层的热阻,使得最终形成的导热垫的热阻更加靠近第一导热材料层的材料热阻。

42.在一些示例中,第一导热材料层11具有回弹性能,而第二导热材料层12不具有回弹性能。第二导热材料层12的主要作用在于改善第一导热材料层11的接触热阻,采用不具有回弹性能的第二导热材料层,材料选择范围广,易于实现。在一些示例中,第一导热材料

层11的回弹性能强于第二导热材料层12的回弹性能。

43.在本技术实施例中,第一导热材料层11和第二导热材料层12是紧密结合的,第二导热材料层12填充在第一导热材料层11表面的凹陷内,使得第一导热材料层11和第二导热材料层12之间没有空气间隙。

44.在一些示例中,第二导热材料层12是柔软的,这样,可以减小第一导热材料层11在回弹时受到的阻力,并且有利于填充第一导热材料层11表面的凹陷,从而减小导热垫的界面接触热阻,提升导热垫的散热能力。

45.在一些示例中,第一导热材料层11的材料导热系数大于第二导热材料层12的材料导热系数,也即是,第一导热材料层11的材料的热阻小于第二导热材料层12的材料的热阻。由于第一导热材料层的材料的热阻较小,散热能力较强,所以需要通过改善第一导热材料层的接触热阻来使得第一导热材料层的导热能力充分发挥。

46.在本技术实施例中,导热系数,又称热导率,是指在稳定传热条件下,1m厚的材料层,垂直于厚度方向的两平行表面的温差为1度(k或者℃),在一定时间(例如1s)内,通过1平方米(m2)面积传递的热量,单位为瓦/(米

·

度)(w/(m

·

k)或者w/(m

·

℃))。导热系数反应的是导热材料的导热性能,导热材料的材料导热系数越大,导热材料的导热性能越好。

47.在一些示例中,第一导热材料层的导热系数大于30w/(m

·

k),例如在35w/(m

·

k)以上;第二导热材料层的导热系数为1~30w/(m

·

k),例如,1~10w/(m

·

k)。

48.在一些示例中,第一导热材料层11为碳纤维层。碳纤维层的回弹性能较强,且导热性好,导热系数可达到35w/(m

·

k)以上。可选地,碳纤维层为市售的碳纤维导热垫,或者,为自制的碳纤维导热垫。

49.在一些示例中,第二导热材料层12不具备回弹性能,这样,对第二导热材料层的要求较低,选择范围较广。例如,第二导热材料层12包括但不限于相变材料层、导热硅胶层和导热硅脂层等。在一些示例中,第二导热材料层12具备回弹性能。

50.在本技术实施例中,相变材料层由相变材料制成,相变材料是指温度不变的情况下而改变物质状态并能提供潜热的物质。转变物质状态的过程称为相变过程,在相变过程中,相变材料将吸收或释放大量的潜热。示例性地,相变材料层常温下呈固态,高温下变为流体,具备流动性,热阻较小,材料导热系数约为8w/(m

·

k)。

51.在一些示例中,相变材料为有机相变材料,通常以热塑性聚合物为基体(例如聚烯烃、硅油、硅橡胶、聚氨酯、低分子量的聚乙烯和丙烯酸酯),添加低熔点的固体石蜡或多元醇,并添加高导热性能的导热填料制备而成。其中,石蜡、多元醇作为主要的相变材料。导热填料包括但不限于金属氧化物、氮化物等。在一些示例中,相变材料为无机相变材料。

52.导热硅脂的热阻较小,材料导热系数为1~10w/(m

·

k),流动性好且成本低。

53.导热硅胶的热阻较小,材料导热系数为1.2w/(m

·

k),同时,导热硅胶填充性能好且具有粘接性,便于粘接芯片和散热器。

54.在一些示例中,第一侧面的第二导热材料层12和第二侧面的第二导热材料层12采用相同的材料制成,例如都采用相同的相变材料制成,或者,都采用导热硅脂制成。

55.在一些示例中,第一侧面的第二导热材料层12和第二侧面的第二导热材料层12采用不同的材料制成。例如,第一侧面的第二导热材料层12采用相变材料制成,第二侧面的第二导热材料层12采用导热硅脂制成。又例如,第一侧面的第二导热材料层12和第二侧面的

第二导热材料层12采用不同的相变材料制成。

56.需要说明的是,本技术实施例对导热垫的形状不作限制,例如,为矩形、圆形、多边形等等。

57.热阻是热流量在通过物体时,在物体两端形成的温度差。热阻反应的是导热材料对热流传导的阻碍能力,导热材料的热阻越大,导热材料对热传导的阻碍能力越强。

58.热阻与导热系数之间的换算如公式(1)所示:

59.θ=l/(λs)

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(1)

60.其中,θ为热阻,l为导热材料层的厚度,λ为导热系数,s为接触面积。这里,接触面积可以为导热垫的面积。例如,第一侧面或第二侧面的表面积。

61.从公式(1)可以看出,导热垫越厚,热阻越大;而导热垫过薄将导致制作成本和使用成本增加,因此,需要合理设置第一导热材料层和第二导热材料层的厚度,兼顾导热性能以及成本两方面的需求。如前所述,由于第一导热材料层的导热系数大于第二导热材料层的导热系数,所以将第一导热材料层的厚度设置地比第二导热材料层的厚度大,有利于减小导热垫的热阻。

62.在一些示例中,导热垫的整体厚度为0.2mm~0.4mm,例如0.3mm。在一些示例中,第一导热材料层11的厚度为0.2mm~0.3mm,例如0.24mm。第一导热材料层的厚度过大,将导致导热垫的热阻过大,而第一导热材料层的厚度过小,将会影响第一导热材料层的回弹性能,该厚度范围的第一导热材料层能够满足对导热垫的热阻和回弹性能的要求,同时,还能够起到对第二导热材料层的支撑作用。在一些示例中,第二导热材料层的厚度为0.01mm~0.05mm,例如0.03mm。该厚度范围的第二导热材料层能够填充第一导热材料层表面的凹陷且覆盖第一导热材料层的表面。

63.下面结合表一对接触热阻对导热材料层的热阻的影响进行说明。

64.表一、三种导热材料层的热阻相关参数对比表

[0065] 碳纤维导热硅脂相变材料导热系数(w/(m

·

k))353.38接触面积(mm2)46

×

4630

×

3030

×

30热阻(k*cm2/w)0.30.2(22psi下实测数据)0.25压缩量/22.5%/厚度(mm)0.10.30.2典型压力12kg12.8kg12kg

[0066]

按照公式(1)计算出碳纤维的理论热阻为0.086k*cm2/w,导热硅脂的理论热阻为0.3k*cm2/w,相变材料的理论热阻为0.25k*cm2/w。这里,理论热阻为不考虑接触热阻,仅考虑材料本身的热阻。

[0067]

从表一可以看出,以0.3mm厚、导热系数为35w/(m

·

k)的碳纤维层制成的导热垫为例,测得的实际热阻是0.2k*cm2/w左右,可见,与碳纤维制成的导热垫的实际热阻与碳纤维的理论热阻相差较大。这主要是因为碳纤维制成的导热垫的表面粗糙度较大,导致接触热阻大,进而导致碳纤维制成的导热垫的热阻较大。而导热硅脂层测得的实际热阻和导热硅脂的理论热阻基本相等,相变材料层的实际热阻和相变材料层的理论热阻也基本相等,可见,导热硅脂层和相变材料层的接触热阻均较小,近似为0。

[0068]

由于第一导热材料层具有回弹性能,第一导热材料层在实际使用过程中需要被压缩才能达到最佳的导热效果,在压缩之后,第一导热材料层的厚度相比于未压缩前有所减小。例如,对于碳纤维导热垫而言,最小压缩量为20%能够达到较好的导热效果,也即是,使用过程中,碳纤维导热垫的厚度会减小未压缩前的厚度的20%。

[0069]

为了便于对比本技术实施例提供的导热垫对热阻的影响,同样对厚度为0.3mm的导热垫进行热阻测试,并且根据前述碳纤维导热垫在使用过程中被压缩的厚度确定第一导热材料层和第二导热材料层的厚度。例如,第二导热材料层的厚度等于碳纤维导热垫在使用过程中被压缩的厚度的1/2。这里,碳纤维导热垫在使用过程中被压缩的厚度等于未被压缩的碳纤维导热垫的厚度与在使用过程中被压缩后的碳纤维导热垫的厚度的差值。

[0070]

在一些示例中,碳纤维导热垫未被压缩时的厚度为0.3mm,使用时的最小压缩量为20%,最大压缩量是50%。假设实际压缩量为20%,则压缩后的碳纤维导热垫的厚度为0.24mm,相应地,第一导热材料层的厚度为0.24mm,两层第二导热材料层的厚度均等于0.3mm。并基于此厚度参数对以下几种导热垫分别进行热阻测试。

[0071]

导热垫一、整体厚0.3mm,第一导热材料层为碳纤维层,厚度为0.24mm,第一导热材料侧的相对两侧面的第二导热材料层均为导热硅脂层,厚度均为0.03mm。

[0072]

导热垫二、整体厚0.3mm,第一导热材料层为碳纤维层,厚度为0.24mm,第一导热材料侧的相对两侧面的第二导热材料层一个为导热硅脂层,另一个为导热硅胶层,厚度均为0.03mm。

[0073]

测试得到的实际热阻均接近0.1,逼近碳纤维的理论热阻,导热垫的导热效果显著提升,因此,能够提高使用该导热垫的电子器件散热能力,降低冷却风扇的转速,降低系统的pue(power usage effectiveness,电源使用效率)指标,降低能源消耗,降低成本。

[0074]

图2是本技术实施例提供的另一种导热垫的结构示意图。如图2所示,除了图1所示结构外,该导热垫20还包括覆盖第二导热材料层12的保护膜13。该保护膜能够在导热垫制作成型后到被使用前对导热垫提供保护,在需要使用导热垫时,揭开并撕掉保护膜即可。

[0075]

在一些示例中,该保护膜13为离型膜、硫酸纸、铝箔等。离型膜包括但不限于pet膜、pe膜等。采用这些材料作为保护膜,保护效果好,成本低且易于与第二导热材料层分离。

[0076]

需要说明的是,在其他实施例中,导热垫仅具有一层第二导热材料层,仅改善第一导热材料层的一个侧面的接触热阻。

[0077]

本技术实施例还提供了一种导热垫的制造方法,用于制造前述导热垫。该制造方法包括:首先,提供第一导热材料层;然后,在第一导热材料层的至少一侧面形成第二导热材料层。其中,第一导热材料层具有回弹性能,第一导热材料层的接触热阻大于所述第二导热材料层的接触热阻。

[0078]

在一些示例中,在所述第一导热材料层的至少一侧面形成所述第二导热材料层,包括:在所述第一导热材料层的第一侧面形成一第二导热材料层;在所述第一导热材料层的第二侧面形成另一第二导热材料层,所述第一侧面和所述第二侧面相对。

[0079]

在一些示例中,该制造方法还包括:在所述第二导热材料层上形成保护膜。

[0080]

在一些示例中,第一导热材料层为碳纤维层。碳纤维层为市售的碳纤维导热垫,或者,为自制的碳纤维导热垫。

[0081]

在一些示例中,第二导热材料层为导热硅脂层。示例性地,导热硅脂层通过涂覆的

方式形成在第一导热材料层的侧面。

[0082]

在一些示例中,第二导热材料层为导热硅胶层。示例性地,导热硅胶层采用以下方式形成在第一导热材料层的侧面:将导热硅胶片置于第一导热材料层的侧面,加压使得导热硅胶片与第一导热材料层结合。

[0083]

在一些示例中,第二导热材料层为相变材料层。示例性地,相变材料层采用以下方式形成在第一导热材料层的侧面:将液态的相变材料涂覆至第一导热材料层的侧面,降温使得液态的相变材料变为固态,得到相变材料层。

[0084]

本技术实施例对第一导热材料层和第二导热材料层的形成方式不做限制。

[0085]

图3是本技术实施例提供的一种电子器件的结构示意图。如图3所示,该电子器件包括:芯片30、散热器40和位于芯片30和散热器40之间的导热垫10,导热垫10为图1所示的导热垫10,导热垫10通过第二导热材料层13与芯片30和散热器40接触。

[0086]

在本技术实施例中,芯片包括但不限于处理器芯片、存储器芯片等。

[0087]

在本技术实施例中,散热器包括但不限于热沉、热管等。可选地,热沉采用铝、铜等高导热金属材料制成。

[0088]

需要说明的是,图3中的导热垫也可以替换为只具有一层第二导热材料层的导热垫。

[0089]

图4为图3所示电子器件发生形变后的状态示意图。如图4所示,当电子器件发生形变时,芯片30和散热器40发生不同程度的形变,由于导热垫10具有回弹性,所以能够动态适应芯片30和散热器40的形变,始终保持与芯片30和散热器40的良好接触,保证散热的可靠性。

[0090]

本技术实施例还提供了一种电子设备,该电子设备包括前述电子器件。

[0091]

示例性地,该电子设备包括但不限于移动终端,例如手机、笔记本电脑、平板电脑等等。

[0092]

除非另作定义,此处使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开专利申请说明书以及权利要求书中使用的“第一”、“第二”、“第三”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现在“包括”或者“包含”前面的元件或者物件涵盖出现在“包括”或者“包含”后面列举的元件或者物件及其等同,并不排除其他元件或者物件。

[0093]

以上所述仅为本技术一个实施例,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1