一种混合型液冷机箱的制作方法

[0001]

本实用新型属于散热技术领域,具体涉及一种混合型液冷机箱。

背景技术:

[0002]

随着电子技术的发展,设备不断向小型化、集成化、模块化方向发展,研究表明,当芯片温度超过70℃时,温度每再升高1℃,将导致电子元件的可靠性降低5%,目前传统的强迫风冷散热已满足不了高热流密度的散热要求。液冷散热具有散热效率高,噪声低等优点。

[0003]

现有军用液冷机箱根据散热量不同,当模块功耗较高时,采用模块通液型液冷机箱,当模块功耗较低时,采用侧壁导冷型液冷机箱,随着设备结构功能越来越复杂,机箱内可能同时有高功耗和低功耗模块,如何能同时实现模块通液散热和侧壁导冷散热功能,成为急需解决的问题。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型的目的在于提供一种混合型液冷机箱,同时具备模块通液散热和侧壁导冷散热的功能,可以同时对功耗较高的前插件和功耗较低的后插件进行散热降温。

[0005]

本实用新型的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本实用新型提出的一种混合型液冷机箱,包括机箱本体、设置于机箱本体内的前插件、后插件以及设置于前插件和后插件之间的分水器;机箱本体的上板和下板的内壁均设置有用于安装固定前插件的若干个导轨槽ⅰ以及用于安装固定后插件的若干个导轨槽ⅱ,下板上还设置有进液管、出液管以及与进液管通过第一流道连通的进液口和与出液管通过第二流道连通的出液口,第一流道和第二流道不连通,冷却液流经第一流道和第二流道时对后插件进行冷却散热;进液口与分水器上的进液转接头连通使冷却液进入分水器,出液口与分水器上的出液转接头连通使分水器内的冷却液进入下板的第二流道中;

[0006]

所述的分水器包括上横梁、下横梁及设置于上、下横梁之间的左侧柱和右侧柱,上、下横梁以及右侧柱内均设置有冷却液流道,上横梁上还设置有多个第一连接头用于和前插件上的进液流道连通,下横梁上设置有多个第二连接头用于和前插件上的出液流道连通,前插件内部设置有与进液流道和出液流道连通的内部冷却流道,冷却液依次经过前插件上的进液流道、内部冷却流道和出液流道对前插件进行冷却散热。

[0007]

进一步地,所述第一流道和第二流道设置于下板的内壁和外壁之间且位于下板的导轨槽ⅱ的下部用于对后插件进行冷却散热。

[0008]

进一步地,冷却液从下板的进液管进入,经过第一流道从进液口进入进液转接头,再从进液转接头进入分水器右侧柱内的冷却液流道然后进入上横梁内的冷却液流道中,经过上横梁上设置的第一连接头进入前插件的进液流道,再经过前插件内部冷却流道进入前插件的出液流道从而对前插件进行冷却散热;之后冷却液从前插件的出液流道经过第二连接头进入下横梁内的冷却液流道再经过出液转接头和出液口进入下板的第二流道,最后从出液管流出;冷却液流经第一流道和第二流道时对安装在第一流道和第二流道上方的后插

件进行冷却散热。

[0009]

进一步地,前插件和后插件分别位于分水器的两个侧面。

[0010]

进一步地,上、下横梁之间还设置有多个加强筋。

[0011]

本实用新型的有益效果在于:

[0012]

采用本实用新型的混合型液冷机箱可以对功耗较高的前插件进行模块通液形式散热,同时对功耗较低的后插件进行接触导冷形式散热,从而使液冷机箱同时具备模块通液形式散热和接触导冷形式散热的功能,适应当前电子设备发展的需求。

附图说明

[0013]

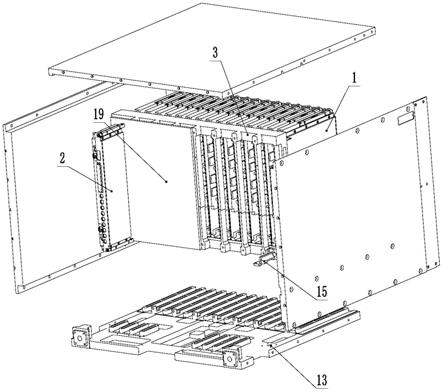

图1是本实用新型混合型液冷机箱的总体结构图。

[0014]

图2是本实用新型混合型液冷机箱的分解图。

[0015]

图3是图2另一视向的示意图。

[0016]

图4是分水器与下板连接的示意图。

[0017]

图5是上板的结构示意图。

[0018]

图6是前插件内部冷却流道的设计示例。

[0019]

图7是下板上第一流道和第二流道的设计示例。

[0020]

【附图标记】:

[0021]

1-前插件,2-后插件,3-分水器,4-上板,5-下板,6-右板,7-左板,8-前板,9-导轨槽ⅰ,10-导轨槽ⅱ,11-进液管,12-出液管,13-进液口,14-出液口,15-进液转接头,16-出液转接头,17-第一流道,18-第二流道,19-背板,20-上横梁,21-下横梁,22-左侧柱,23-右侧柱,24-加强筋,25-第一连接头,26-前插件上的进液流道,27-第二连接头,28-前插件上的出液流道,29-前插件内部冷却流道,30-把手。

具体实施方式

[0022]

为更进一步阐述本实用新型为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图和较佳实施例,对依据本实用新型提出的一种混合型液冷机箱,其具体实施方式、特征及其功效,详细说明如后。

[0023]

本实用新型包括机箱本体、设置于机箱本体内的前插件1、后插件2以及设置于前插件和后插件之间的分水器3。机箱本体包括上板4、下板5、右板6、左板7、前板8和后板(后板在图1和图2中不显示),上板和下板的内壁均设置有用于安装固定前插件的若干个导轨槽ⅰ9以及用于安装固定后插件的若干个导轨槽ⅱ10;上板和下板上的导轨槽ⅰ的数量均与前插件的数量相等,上板和下板上的导轨槽ⅱ的数量均与后插件的数量相等。下板上还设置有进液管11和出液管12以及与进液管连通的进液口13和与出液管连通的出液口14,所述进液口用于和分水器上的进液转接头15连通使冷却液进入分水器,出液口用于和分水器上的出液转接头16连通使分水器内的冷却液进入下板的流道中。进一步地,进液管与进液口之间通过第一流道17连通,出液管与出液口之间通过第二流道18连通,第一流道和第二流道不连通。该第一流道和第二流道设置于下板的内壁和外壁之间且位于下板的导轨槽ⅱ的下部用于对后插件进行冷却散热。后插件与分水器之间还设置有起数据传输作用的背板19,前插件和后插件分别安装固定到导轨槽ⅰ和导轨槽ⅱ之后还分别与背板的两个侧面连

接,且前插件和后插件分别位于分水器的两个侧面。

[0024]

所述的分水器包括上横梁20、下横梁21及设置于上、下横梁之间的左侧柱22和右侧柱23,上、下横梁之间还设置有多个加强筋24。所述的上、下横梁以及右侧柱23内均设置有冷却液流道,上横梁上还设置有多个第一连接头25用于和前插件上的进液流道26连通,下横梁上设置有多个第二连接头27用于和前插件上的出液流道28连通,前插件内部设置有与进液流道和出液流道连通的内部冷却流道29,内部冷却流道在前插件内部的设计形式可以是多种多样的,具体根据前插件内部元器件的实际设计形式进行适应性设计,比如图6的一种示例,当然本实用新型前插件内部冷却流道的设计形式不限于图6所示的形式。冷却液依次经过进液流道26、内部冷却流道29和出液流道28对前插件进行冷却散热。

[0025]

本实用新型实现冷却的原理为:冷却液从下板的进液管11进入,经过第一流道17从进液口13进入进液转接头15,冷却液流经第一流道时对设置在第一流道上方的一组后插件进行冷却散热。冷却液从进液转接头进入分水器右侧柱23内的冷却液流道然后再进入与该右侧柱内的冷却液流道连通的上横梁内的冷却液流道中,而后经过上横梁上设置的第一连接头25进入前插件上部的进液流道26,再经过前插件内部冷却流道29进入前插件下部的出液流道28,从而对前插件进行冷却降温,之后冷却液经过第二连接头27进入下横梁内的冷却液流道再经过出液转接头16和出液口14进入下板的第二流道18,最后从出液管12流出进入冷源设备进行冷却后循环使用。冷却液流经第二流道时对设置在第二流道上方的一组后插件进行冷却散热。

[0026]

由于前插件功耗较高,后插件功耗较低,采用本实用新型的混合型液冷机箱可以对前插件进行模块通液形式散热,同时可以对功耗较低的后插件进行接触导冷形式散热,从而实现使液冷机箱同时具备模块通液形式散热和接触导冷形式散热的功能,适应当前电子设备发展的需求。

[0027]

图7是本实用新型第一流道和第二流道设计形式的一种示例,但本实用新型不限于图7所示的结构形式,根据机箱实际设计结构,可以有其它的流道设计形式,只要能起到对后插件实现接触散热的效果以及第一流道与进液管和进液口连通、第二流道与出液管和出液口连通即可。

[0028]

进一步地,机箱本体的前板上还设置有把手30便于操作。

[0029]

以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1