功率可调的波导装置及功率可调的加速器的制作方法

1.本实用新型涉及微波相关领域,尤其涉及一种功率可调的波导装置及一种功率可调的加速器。

背景技术:

2.随着科技的发展,电子直线加速器广泛应用于医疗、辐照、安检、无损检测和科研领域。不同的应用场景对于加速器的功率需求也是不同的,如无损检测加速器也要根据不同工件的厚度选择相应的功率档位的射线进行拍照;医用加速器要根据不同部位不同肿瘤选择不同功率的射线进行治疗。如果加速管的功率可调,其应用会非常灵活,功率可调加速管有很重要的实用价值。

3.目前调整直线电子加速器功率的方法有以下几种:

4.第一种是调节脉冲调制器的电压,从而改变功率源的输出功率,从而实现调整加速器功率的目的。这种方法的缺点是功率调节范围小,尤其是使用磁控管作为输入功率源的时候。

5.第二种是使用能量开关,利用能量开关失谐位于其后的加速腔,从而降低加速管输出射线的能量,这种方法的缺点是加速器用加速管工艺相对复杂,造价较高且功率只有相应的几档开关可调,无法连续调整。

6.第三种实现功率可调的方式是采用两段加速管,功率调节通过调整第二段加速管的功率和相位实现。这种方式的微波系统非常复杂,两段加速管的调谐难度也很大。

7.第四种常用的方式是通过改变束流负载调节加速管的功率,增加束流的流强,加速管的负载变大,功率会降低。这种方式有很多的应用,但为了较大范围的改变电子能量,加速管的流强有很大的改变,这对于束流大小有要求的应用有较大的限制。

8.综上所述,对于直线电子加速器系统而言,使得加速管入口功率连续可调尤为重要。

9.目前实现输入加速管功率可调的功能,主要通过两种方案实现,一种是改变脉冲调制器的高压;另一种是在加速管和四端环流器间安装高功率衰减器。这两种方案都有较多的应用,第一种方案中频繁的调节脉冲调制器高压会引起高压系统的不稳定性,导致整机稳定性和可靠性的降低,第二种方案中高功率衰减器结构较为复杂,需要有独立的水路将衰减的微波的能量带走。

10.背景技术部分的内容仅仅是公开人所知晓的技术,并不当然代表本领域的现有技术。

技术实现要素:

11.有鉴于现有技术的至少一个缺陷,本实用新型提供一种功率可调的波导装置,将所述波导装置与加速管相结合便可实现功率可调加速器,特别是在快速能量切换的应用场景里,所述波导装置可以快速改变微波的传输状态,进而实现快速改变加速器的功率。

12.本实用新型提供一种功率可调的波导装置,包括:第一波导,配置为馈入微波;第二波导,配置为引出微波;和中间波导,连接在所述第一波导和所述第二波导之间并可相对于所述第一波导和所述第二波导旋转,所述中间波导配置为可通过旋转改变微波通过的极化角度以调节所述引出的微波的功率。

13.根据本实用新型的一个方面,其中所述中间波导包括依次连通的横截面为圆形的第一空腔、横截面为椭圆形的第二空腔和横截面为圆形的第三空腔。

14.根据本实用新型的一个方面,其中所述第一空腔通过渐变方式过渡到所述第二空腔;所述第二空腔通过渐变方式过渡到所述第三空腔。

15.根据本实用新型的一个方面,其中所述第一波导包括依次连通的第一矩形波导和第一圆波导,所述第二波导包括依次连通的第二矩形波导和第二圆波导,所述中间波导连接在所述第一圆波导和所述第二圆波导之间,所述第一矩形波导用于馈入微波,所述第二矩形波导用于引出微波。

16.根据本实用新型的一个方面,所述波导装置还包括第一短路块和第二短路块,所述第一短路块设置于所述第一圆波导的空腔壁上,且与所述第一矩形波导的端口相对,配置为调节微波传输状态;所述第二短路块设置于所述第二圆波导的空腔壁上,且与所述第二矩形波导的端口相对,配置为调节微波传输状态。

17.根据本实用新型的一个方面,所述波导装置还包括第一套筒和第二套筒,其中所述第一套筒接在所述第一圆波导的外周,并通过第一轴承套接在所述第一空腔的外部;所述第一圆波导的空腔直径与所述第一空腔直径相同,并且所述第一圆波导的端口面上设置有扼流槽,配置为防止微波泄露;所述第二套筒接在所述第二圆波导的外周,并通过第二轴承套接在所述第三空腔的外部;所述第二圆波导的空腔直径与所述第三空腔直径相同,并且所述第二圆波导的端口面上设置有扼流槽,配置为防止微波泄露。

18.根据本实用新型的一个方面,所述波导装置中所述第一矩形波导通过渐变方式过渡到所述第一圆波导;所述第二矩形波导通过渐变方式过渡到所述第二圆波导。

19.根据本实用新型的一个方面,所述波导装置中所述第一矩形波导沿着所述波导装置的纵向轴线连接到所述第一圆波导;所述第二矩形波导沿着所述波导装置的纵向轴线连接到所述第二圆波导。

20.本实用新型还提供一种功率可调的加速器,包括磁控管,配置为发射微波;电子枪,配置为发射电子束;加速管,配置为接收微波以建立加速电磁场,接收所述电子束并通过所述加速电磁场对其进行加速;和如上所述的波导装置,耦接于所述磁控管和所述加速管之间,配置为传输微波并调节微波的功率。

21.根据本实用新型的一个方面,所述加速器还包括四端环流器,所述四端换流器与所述波导装置的第一波导相连接,配置为传输微波并吸收被反射的微波。

22.根据本实用新型的一个方面,所述加速器还包括驱动部件,所述驱动部件与所述中间波导相连接,配置为可控制所述中间波导旋转。

23.根据本实用新型的一个方面,所述加速器还包括定向耦合器,所述定向耦合器与所述第二波导相连接,配置为测量入射微波和反射微波,并监控加速管的工作状态。

24.为了解决输入加速管功率可调的问题,本实用新型采用基于旋转波导的技术方案。在微波系统中,微波元件之间需要通过关节做相对运动,同时又要保持它们之间良好的

微波传输关系。这两段波导在机械上要做机械运动;而在微波的传输特性上要保持连通和畅通,完成这种连接关系的微波元件就是旋转关节。

25.与现有技术相比,本实用新型提供的波导装置具有结构紧凑、工艺简单、功率连续可调且可调范围大及不需要额外的水冷的优点。

26.在说明书中所描述的特点和优点并非全部,尤其是,结合附图和说明书,许多附加的特征和优点将对于本领域普通技术人员而言将是明显的。此外,应当指出的是,本说明书中所使用的用语主要是出于可读性和指导性的目的而被选择的,并且可能不是被选择以描述或限制创造性的技术方案。

附图说明

27.构成本公开的一部分的附图用来提供对本公开的进一步理解,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。在附图中:

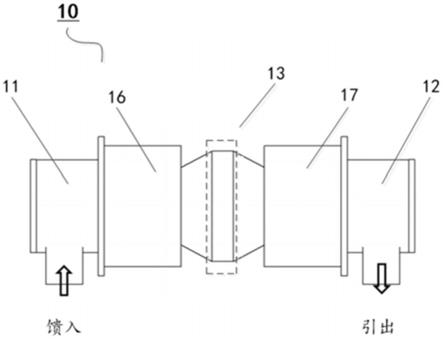

28.图1示出了本实用新型一个实施例的波导装置主视图;

29.图2示出了本实用新型一个实施例的波导装置的剖视图;

30.图3示出了本实用新型一个实施例的中间波导旋转时极化角度与电场方向的关系示意图;

31.图4示出了本实用新型一个实施例的中间波导旋转时波导装置的s11曲线和s21曲线;

32.图5示出了本实用新型一个优选实施例的波导装置仿真示意图;

33.图6示出了本实用新型一个优选实施例的中间波导旋转时s11*s11曲线和s21*s21曲线;和

34.图7示出了本实用新型一种功率可调加速器的示意图。

具体实施方式

35.在下文中,仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样,在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此,附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。

36.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语"中心"、"纵向"、"横向"、 "长度"、"宽度"、"厚度"、"上"、"下"、"前"、"后"、"左"、"右"、"竖直"、 "水平"、"顶"、"底"、"内"、"外"、"顺时针"、"逆时针"等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语" 第一"、"第二"仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有"第一"、"第二"的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本实用新型的描述中," 多个"的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

37.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语"安装"、"相连"、"连接"应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接:可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中

间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

38.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之" 上"或之"下"可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征"之上"、"上方"和"上面"包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征"之下"、" 下方"和"下面"包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

39.下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本实用新型的不同结构。为了简化本实用新型的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本实用新型。此外,本实用新型可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本实用新型提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。

40.本实用新型采用可旋转的中间波导连接在第一波导和第二波导之间,中间波导的中心截面形状例如为椭圆形,通过旋转中间波导,改变微波通过的极化角度,以改变波导装置中微波的传输状态,进而实现输出功率的调节。在微波系统中将该波导装置与四端环流器配合使用,从波导装置反射的功率会被四端环流器吸收,从而实现高功率微波可调的功能。所述高功率微波 (high

‑

power microwave,hpm)是强电磁脉冲的一种,其频率范围为 1ghz~300ghz,峰值功率高于100mw。hpm具有高频率、短脉冲(几十纳秒)和高功率等特点,是强电磁脉冲的一种重要形式。

41.以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

42.图1示出了根据本实用新型一个实施例的功率可调的波导装置10的侧视图,图2示出了波导装置10的剖视图,下面参考附图详细描述。如图1所示,波导装置10包括:第一波导11、第二波导12和中间波导13。其中,第一波导11配置为馈入微波;第二波导12配置为引出微波;中间波导13连接在第一波导11和第二波导12之间并可相对于第一波导11和第二波导12旋转,中间波导13可通过旋转改变微波通过的极化角度以调节引出的微波的功率。

43.图2示出了波导装置10的剖视图。如图2所示,第一波导11包括依次连通的第一矩形波导111和第一圆波导112,第二波导12包括依次连通的第二矩形波导121和第二圆波导122,中间波导13连接在第一圆波导112和第二圆波导122之间,第一矩形波导111用于馈入微波,第二矩形波导121用于引出微波。

44.如图2所示,中间波导13包括依次连通的横截面为圆形的第一空腔131、横截面为椭圆形的第二空腔132和横截面为圆形的第三空腔133。如图1所示的波导装置10中,虚线框中示出了横截面为椭圆形的第二空腔132。其中第一空腔131通过渐变方式过渡到第二空腔132;第二空腔132通过渐变方式过渡到第三空腔133,渐变结构不影响传输阻抗,可保证微波正常传输。

45.本领域技术人员容易理解,图2所示的椭圆形的第二空腔仅是本实用新型的一个优选实施例,第二空腔132也可以具有其他形状的横截面,只要能够改变微波通过的极化角

度即可,比如横截面为中间是直径较大的圆形,径向方向上下各有一个直径较小的圆形,都在本实用新型的保护范围内。另外,图1和图2的实施例中,中间波导13包括圆形的第一空腔131、椭圆形的第二空腔132和圆形的第三空腔133,中间波导13也可以仅包括椭圆形的第二空腔132,而圆形的第一空腔131则构成第一波导11的一部分,圆形的第三空腔133构成第二波导12的一部分,这些都在本实用新型的保护范围内。

46.根据本实用新型的一个优选实施例,如图2所示,波导装置10还包括第一短路块14和第二短路块15,第一短路块14设置于第一圆波导112的空腔壁上,且与第一矩形波导111的端口相对,配置为调节微波传输状态;第二短路块15设置于第二圆波导122的空腔壁上,且与第二矩形波导121的端口相对,配置为调节微波传输状态。

47.具体地,第一矩形波导111到第一圆波导112的转变以模式耦合器的形式完成,通过对第一矩形波导111、第一圆波导112及第一短路块14的几何参数的优化可保证微波能正常传输;第二圆波导122到第二矩形波导121的转变由模式耦合器的形式完成,通过对第二圆波导122、第二矩形波导121 及第二短路块15的几何参数的优化可保证微波能正常传输。当波导装置10 馈入微波时,微波先从第一矩形波导111的te10模式转变为第一圆波导112 的tm01模式(或te01模式)后,再通过中间波导13调节所述微波通过的极化角度,然后从第二圆波导122的tm01模式(或te01模式)转变为第二矩形波导121的te10模式后引出微波,从而实现微波的传输及功率调节。

48.如图1和图2所示,波导装置10还包括第一套筒16和第二套筒17,其中第一套筒16接在第一圆波导112的外周,并通过第一轴承18套接在第一空腔131的外部;第一圆波导112的空腔直径与第一空腔131直径相同,并且第一圆波导112的端口面上设置有扼流槽(未示出),配置为防止微波泄露;第二套筒17接在第二圆波导122的外周,并通过第二轴承19套接在第三空腔133的外部;第二圆波导122的空腔直径与第三空腔133直径相同,并且第二圆波导122的端口面上设置有扼流槽(未示出),配置为防止微波泄露。由此,中间波导13通过第一套筒16、第二套筒17、第一轴承18和第二轴承19实现相对于第一波导11和第二波导12的相对转动。

49.所述扼流槽分别开设在第一圆波导112与中间波导13的缝隙中、以及第二圆波导122与中间波导13的缝隙中。且缝隙和第一圆波导112、第二圆波导122的表面电流平行,以减小微波泄露。微波在传输过程中功率损耗小,电连接性能明显提高,结构简单,很容易通过机加工实现。

50.更进一步地,所述第一套筒16可位于其一侧的第一法兰盘161(或第一凸缘),如图2所示,第一轴承18设置于第一套筒16的与所述第一法兰盘相反的一侧的内部,第一法兰盘161位于第一圆波导112的外周上;所述第二套筒17可包括第二法兰盘171(或第二凸缘),第二轴承19设置于第二套筒17的与所述第二法兰盘171相反的一侧的内部,第二法兰盘171位于第二圆波导122的外周上。

51.图2所示的实施例中,第一矩形波导111沿着第一圆波导112的径向连接到第一圆波导112上,第二矩形波导121沿着第二圆波导122的径向连接到第二圆波导122上,本实用新型不限于此,矩形波导也可以沿着圆波导的轴向连接到圆波导上。根据本实用新型的一个优选实施例,所述第一波导11 和所述第二波导12还可以有其它形式,其中第一矩形波导111位于第一圆波导112的圆形截面上,即位于所述波导装置10的一个端面,通过渐变方式

过渡到第一圆波导112,第一矩形波导111沿着所述波导装置10的纵向轴线与第一圆波导112相连通;第二矩形波导121位于第二圆波导122的圆形截面上,即位于所述波导装置10的另一端面,第二矩形波导121通过渐变方式过渡到第二圆波导122,第二矩形波导121沿着所述波导装置10的纵向轴线与第二圆波导122相连通。所述纵向轴线为贯穿第一波导11、第二波导12和中间波导的中心轴向直线。当所述波导装置10馈入微波时,第一波导11和第二波导12的渐变结构不影响传输阻抗,可以保证微波的正常传输。

52.综合上述第一实施例及优选实施例,本领域技术人员可以理解,第一波导和第二波导不限于所述的两种形式,只要能实现正常馈入和引出微波的功能,都在本实用新型的保护范围内。

53.以下对所述波导装置10调节功率的工作原理进行描述。

54.图3示出了本实用新型一个实施例的中间波导旋转时极化角度与电场方向的关系示意图,进入中间波导13的横截面为椭圆形的第二空腔的微波的电场方向是固定的,当中间波导13旋转时,椭圆截面具有不同极化角度,电场经过椭圆截面时的传输阻抗会不同,从而改变微波的传输状态。从仿真结果可以验证,不同极化角度,微波的反射量可以连续可调。如图4所示,s11*s11 表示微波功率反射的比例,s12*s12表示微波功率传输的比例,任意角度两者和为1。通过旋转中间波导13来改变微波通过的极化角度,以调节波导装置的输出功率。

55.图5示出了本实用新型一个优选实施例的波导装置仿真示意图,所述波导装置10中的第一矩形波导111通过渐变方式过渡到第一圆波导112,第二圆波导122通过渐变方式过渡到第二矩形波导121,图5示出了波导装置10 的仿真空气腔模型。计算表明,通过改变中间波导13中的椭圆截面的极化角度,可以实现微波功率的部分传输,从而实现功率可调的功能。如图6所示, s11*s11表示微波功率反射的比例,s12*s12表示微波功率传输的比例,任意角度两者和为1。由此可见,计算结构有利地支撑所述优选实施例的可行性。

56.本实用新型还提供一种功率可调的加速器1,如图7所示,所述加速器包括磁控管20,配置为发射微波;电子枪30,配置为发射电子束;加速管40,配置为接收微波以建立加速电磁场,接收电子束并通过加速电磁场对其进行加速;和如上所述的波导装置10,耦接于磁控管20和加速管40之间,配置为传输微波并调节微波的功率。

57.根据本实用新型的一个方面,所述加速器1还包括四端环流器50,其与波导装置10的第一波导相连接,配置为传输微波并吸收被反射的微波。

58.在实际工作中,由磁控管20产生的高功率微波经四端环流器50由第一矩形波导111馈入后,先经过第一圆波导112,然后经过调节了极化角度的椭圆截面以改变微波功率,最后经过第二圆波导122和第二矩形波导121后输出到加速管40。在椭圆截面反射的微波经由第一圆波导112和第一矩形波导111返回至四端环流器50,并被四端环流器50吸收。

59.根据本实用新型的一个方面,所述加速器1还包括驱动部件60,其与中间波导13相连接,配置为可控制中间波导13旋转。

60.根据本实用新型的一个方面,所述加速器1还包括定向耦合器70,其与第二波导12相连接,配置为测量入射微波和反射微波,并监控加速管的工作状态。

61.本实用新型还提供一种通过如上所述的波导装置调节功率的方法,包括:旋转所述中间波导13,改变微波通过的极化角度,以调节引出的微波的功率。

62.最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1