微显示阵列的封装散热结构的制作方法

1.本实用新型属于微显示技术领域,特别涉及一种微显示阵列的散热结构。

背景技术:

2.目前的微显示领域的显示器件(如micro-led或oled)多被用于产生高亮度的微缩显示图像,通过光学系统进行投影从而被观察者感知,投影目标可以是视网膜(虚像),或者投影幕布(实相)。传统的微型显示屏并不被用于直接肉眼观察,其像素尺寸很小,像素密度pixel per inch (ppi) 很高。传统的微型显示技术有lcos(硅基液晶显示liquid crystal on silicon)、dlp(数字光处理digital light processing)等,新兴技术主要是micro-led,其原理是通过高精密图形曝光显影刻蚀的方式,将led外延片刻蚀成一个个独立的像素pixel(此工艺和产品称为mesa),通常像素的大小在微米量级(0.1-300 μm)。

3.随着显示分辨率的不断提高,显示像素的尺寸不断缩小,而micro-led或者micro-oled显示阵列包含数量巨大的二极管器件,工作过程中二极管器件发热量较大且不易导走,影响半导体产品工作性能和产品稳定性。现有技术中,通常会在显示芯片的外部贴附散热胶带或散热棉或其他结构,然而微显示阵列内部仍然会持续处于高温工作环境,这会降低半导体器件的寿命和引发其他显示不良。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是解决微显示阵列的内部温度高的问题,提供一种在半导体封装前集成在微显示阵列上的散热封装结构。

5.为了实现上述实用新型的目的,本实用新型采用如下技术方案:包括衬底、形成在所述的衬底上的显示阵列、以及覆盖在所述的显示阵列顶层非出光侧的介质层,其特征在于:所述的介质层之上敷设有第一散热层,所述的第一散热层具有凹凸不平的上表面,所述的第一散热层采用导热性良好的金属材料、石墨烯、石墨、导热硅胶或导热硅脂制作而成。由于第一散热层是敷设在微显示阵列的介质层上的,凹凸不平的上表面能够增加散热面积,因此在led工作时第一散热层能够迅速吸收led的热量,从而降低led的温度,起到散热封装的作用。

6.当第一散热层的材料不适合形成凹凸散热形状或第一散热层的材料不适合与显示器件直接接触的情况下,那么第一散热层可以选择能够形成散热结构形状的有机光刻胶,也可以是散热性稍逊的有机或无机散热材料。同时,在所述的第一散热层上增设有导热性能良好的金属第二散热层,所述的第二散热层的下表面与所述的第一散热层的上表面相吻合。第二散热层能够迅速将第一散热层的热量导走,与第一散热层共同组成封装散热结构。第二散热层的上表面,金属材料可以厚覆盖在第一散热层上形成平坦的表面,以满足后续导热材料贴附,第二散热层也可以是比较薄的金属层,仅覆盖在第一散热层的上表面而并不影响封装结构凹凸起伏的形态,从而使散热封装结构起到直接向空气散热的效果。

7.在一些实施例中,所述的第二散热层为铜或银或铝材料制作而成。

8.在一些实施例中,所述的第一散热层的上表面开设有若干个沟槽;所述的第二散热层至少有部分填充在若干所述的沟槽之中,并与所述的第一散热层形成良好的传热接触。

9.在一些实施例中,所述的第一散热层表面的若干个沟槽呈条状延伸。

10.在一些实施例中,所述的沟槽的延伸方向与所述的显示阵列的行方向呈大于0小于90度的夹角。

11.在一些实施例中,各所述的沟槽的宽度逐渐增大或减小,若干个所述的沟槽形成多个楔形导气结构。

12.在一些实施例中,若干个所述的沟槽被配置成去摩尔纹的形状。

13.在一些实施例中,若干个所述的沟槽呈回型或蛇形排布。

14.在一些实施例中,所述的第一散热层的上表面上开设有若干个盲孔,所述的盲孔的截面为圆形、方形、三角形或梯形。

15.本实用新型与现有技术相比获得如下有益效果:本实用新型通过在micro-led/oled显示阵列的介质层制作微结构,增加表面积和散热金属层,达到了为显示阵列直接降温散热的效果。

附图说明

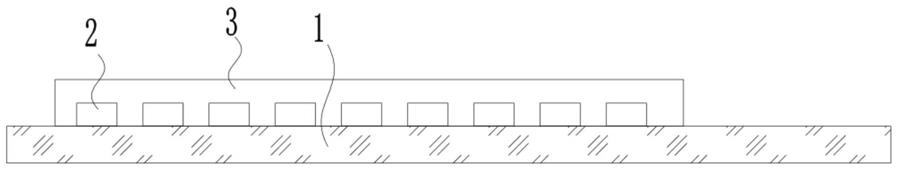

16.附图1为现有技术中微显示阵列的结构示意图;

17.附图2为本技术的一个实施例中微显示阵列的结构示意图;

18.附图3为本技术的一个实施例中微显示阵列的结构示意图;

19.附图4为本技术的一个实施例中微显示阵列的结构示意图;

20.附图5为第一散热表面的沟槽结构示例一;

21.附图6为第一散热表面的沟槽结构示例二;

22.附图7为第一散热表面的沟槽结构示例三;

23.附图8为第一散热表面的沟槽结构示例四;

24.附图9为第一散热表面的沟槽结构示例五;

25.附图10为第一散热表面的沟槽结构示例六;

26.其中:1.衬底;2.led;3.介质层;4.第一散热层;41、沟槽;42、凸起;5、第二散热层;6、盲孔。

具体实施方式

27.为详细说明实用新型的技术内容、构造特征、所达成目的及功效,下面将结合实施例并配合附图予以详细说明,其中本说明书中所述的“上”、“下”位置关系分别与附图1中的上、下方对应。

28.在底发光的显示器件当中,光线从器件的衬底一侧出射;而在顶出光的显示器件当中,光线从与衬底相反的方向出射。在下文的实施例当中将结合底发光结构对本技术进行说明。

29.图2所示为本技术的一个实施例,本实施例提供了一种微显示阵列的封装散热结构,可适用于micro-led或micro-oled显示器件的封装。该封装散热结构包括衬底1、形成在

所述的衬底1上表面的若干led2显示阵列、以及覆盖在所述的显示阵列的非出光侧的介质层3。介质层3之上敷设有第一散热层4。

30.所述的第一散热层4具有凹凸不平的上表面。由于第一散热层4与显示阵列的介质层3面接触,可使将led的热量传导至第一散热层4,该第一散热层4可直接形成封装结构,并直接对外散热。

31.在一个实施例中,所述的第一散热层4的材料可以是铜、银、铝等导热金属材料制作而成,或者采用石墨烯、石墨、导热硅胶、导热硅脂等有机散热材料制作而成。

32.在本技术的另一个实施例中,第一散热层4的材料不适合形成凹凸散热形状,或第一散热层4的材料不适合与显示器件直接接触时,通过两层散热结构实现对显示阵列的散热。第一散热层4选择能够形成散热结构的光刻胶,也可以是散热性稍逊的其他散热材料,同时在第一散热层4的表面增设一层第二散热层5,如图3所示,第二散热层选择散热性优于第一散热层的金属或其他导热材料。

33.参见图3,所述的第二散热层5的下表面与所述的第一散热层4的上表面相吻合,并形成良好的导热接触。

34.在一个实施例中,所述的第二散热层5为铜或银或铝。为此,第二散热层5能够将第一散热层4的热量更快的向环境发散,避免热量聚集。

35.在图3所示的实施例中,第二散热层5的上表面,可以形成平坦化的表面,以形成平面满足导热材料贴附。

36.在图4所示的实施例中,第二散热层5也可以是贴合第一散热层4表面的一层薄的金属层,仅覆盖在第一散热层的表面,而不影响第一散热层的形状,这样可以形成表面积更大,周期性起伏的散热表面,直接向空气散热层。

37.为起到更好散热效果,所述的第一散热层4的上表面开设有若干个沟槽41;所述的第二散热层5至少有部分填充在若干所述的沟槽41之中,并与所述的第一散热层4形成良好的传热接触。

38.参见图5所示,在本实用新型的一个实施例中,比较典型的,所述的第一散热层4表面的若干个沟槽41呈条状延伸。

39.参见图6所示,在本实用新型的另一个实施例中,所述的第一散热层4表面的若干个沟槽41呈条状延伸,且所述的沟槽41的延伸方向与所述的显示阵列的行方向呈大于0小于90度的夹角。

40.参见图7所示,为更起到更好的散热和气流流通效果,在本实用新型的另一个实施例中,各所述的沟槽41的宽度逐渐增大或减小,若干个所述的沟槽41形成多个楔形导气结构。

41.图8为本实用新型的另一个实施例,图中若干个所述的沟槽41被配置成去摩尔纹的形状,比如条状沟槽呈现不规则粗细、不规则形状、波浪线等破坏摩尔纹的形状。

42.图9为本实用新型的又一个实施例,若干个所述的沟槽41首尾相接,构成回型或蛇形的连续沟槽。

43.参见图10所示,在本实用新型的另一个实施例中,所述的第一散热层4的上表面上开设有若干个盲孔,所述的盲孔的截面为圆形、方形、三角形或梯形。

44.以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行

业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书、说明书及其等效物界定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1