电源盒、灯具安装结构、灯具及灯具组合体的制作方法

1.本实用新型涉及一种电源盒、灯具安装结构、灯具及灯具组合体,属于照明设备领域。

背景技术:

2.在照明装置中,可以将灯具的固定装置设置成固定座和连接座,固定座可以设置在安装基础上,连接座可以与灯体连接,其中,固定座和连接座上均设置电气连接部和机械连接部,由此实现固定座和连接座的电气连接和机械连接。由于固定座可以提前预装在安装基础,比如楼宇各单元内,且固定座接口为统一规格,因此不同类型的灯具只要具有可以与固定座的接口匹配的接口,即可直接安装在室内,快捷安全,并在灯具损坏后直接进行更换,方便快捷。

3.因连接座的材质大多采用塑料,当悬挂的灯体负载较重时,连接座的结构强度就不能满足负载需求,会导致固定座和连接座之间的连接失效。此外,在一些特殊场景中,塑料强度易老化,同样容易导致固定座和连接座之间的连接失效。

4.有鉴于此,确有必要对现有的连接座进行改进,以解决上述问题。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种电源盒及应用该电源盒的灯具安装结构、灯具及灯具组合体,该电源盒的底座的结构强度较佳,不会影响连接效果。

6.为实现上述目的,本实用新型提供了一种电源盒,配置为可与光源模块电性连接并为光源模块供电,及配置为可与设置于安装基础的固定座进行机械及电性连接,所述电源盒包括底座、集成在所述底座内并与光源模块电性连接的驱动模块以及与所述底座组装固定的电源盖,所述电源盖与所述底座之间形成有收容空间,所述驱动模块收容在所述收容空间内,所述电源盒还包括至少两个沿周向固定在所述底座上的加强件,所述加强件配置为至少部分结构与所述底座上的机械连接部于高度方向上投影重叠并与该机械连接部配接以实现机械连接。

7.作为本实用新型的进一步改进,所述机械连接部设置于所述底座的背离所述驱动模块的一侧,所述机械连接部包括设于所述底座的底端面内侧的第一结合部,所述加强件与所述第一结合部相贴设,以共同与所述固定座内的第二结合部通过轴向旋转的方式卡扣固定。

8.作为本实用新型的进一步改进,所述加强件包括固定在底座内的基部、与所述第一结合部相贴设的固定部以及连接固定部和基部的连接部,所述固定部和所述基部分别在相互平行的两个平面内延伸,所述连接部同时垂直于所述固定部和所述基部。

9.作为本实用新型的进一步改进,所述固定部和所述基部在所述连接部的两端朝相同的方向延伸,以使得所述加强件整体呈c形设置。

10.作为本实用新型的进一步改进,所述基部呈矩形状设置,所述加强件还包括自所

述基部的两个短边向外继续延伸的承载部,所述底座内设有安装空间,所述基部收容于所述安装空间,两个承载部均搭接在所述安装空间的外侧。

11.作为本实用新型的进一步改进,所述基部沿水平方向延伸,所述承载部自所述基部的短边先向上突伸再沿水平方向延伸。

12.作为本实用新型的进一步改进,所述电源盖设有朝向所述基部突伸的支撑筋,所述电源盖与所述底座组装固定时,所述支撑筋与所述基部抵接。

13.作为本实用新型的进一步改进,所述固定部和所述基部在所述连接部的两端分别朝相反的方向延伸,以使得所述加强件整体呈z形设置。

14.作为本实用新型的进一步改进,所述基部上开设有第一固定孔,所述电源盖上对应开设有第二固定孔,所述底座上设有凸柱,所述凸柱分别穿过所述第一固定孔和所述第二固定孔,以固定连接所述电源盖和所述底座。

15.作为本实用新型的进一步改进,所述连接部设置有两个且自所述基部的同一侧边向下竖直延伸,所述固定部也对应设置有两个,以分别与两个连接部相连。

16.为实现上述目的,本实用新型还提供了一种灯具安装结构,包括底盘及位于底盘中心区域的电源盒,所述电源盒为前述的电源盒。

17.作为本实用新型的进一步改进,所述电源盒与所述底盘组装固定。

18.作为本实用新型的进一步改进,所述电源盒的底座与所述底盘一体设置。

19.为实现上述目的,本实用新型还提供了一种灯具,包括底盘、位于底盘中心区域的电源盒以及设置于底盘并与电源盒电性连接的光源模块,所述电源盒为前述的电源盒。

20.作为本实用新型的进一步改进,所述灯具还包括面罩,所述面罩与所述底盘组装固定并形成光学空间,所述光源模块收容于所述光学空间,所述面罩配置为将所述光源模块的出射光自所述面罩射出。

21.作为本实用新型的进一步改进,所述电源盒与所述底盘组装固定。

22.作为本实用新型的进一步改进,所述电源盒的底座与所述底盘一体设置。

23.为实现上述目的,本实用新型还提供了一种灯具组合体,包括:

24.固定座,设置于安装基础,所述固定座设有机械配合部及与市电连接的电连接部,该电连接部配置为与光源模块电性连接并为光源模块供电;

25.底盘,配置为与所述固定座适配结合;

26.电源盒,位于底盘的中心区域,并与所述固定座的机械配合部和电连接部适配结合,所述电源盒为前述的电源盒;

27.光源模块,设置于底盘并与电源盒电性连接;

28.面罩,与所述底盘组装固定并形成光学空间,所述面罩配置为将所述光源模块的出射光自所述面罩射出。

29.本实用新型的有益效果是:本实用新型的电源盒通过在底座上设置至少两个沿周向固定的加强件,从而可以利用该加强件来与底座上的机械连接部相连,以共同与固定座机械连接,保证了电源盒的结构强度。

附图说明

30.图1是符合本实用新型优选实施例的灯具组合体的立体结构示意图。

31.图2是图1所示灯具组合体的分解图。

32.图3是图2中底盘和光源模块的分解图。

33.图4是图2中电源盒的分解图。

34.图5是图2中电源盒的底座与固定座的分解图。

35.图6是图5中底座的另一角度示意图。

36.图7是图6所示底座的另一角度示意图。

37.图8是图5中固定座的另一角度结构示意图。

38.图9是图2中电连接部的结构示意图。

39.图10是图4中电气连接部的结构示意图。

40.图11是图10所示电气连接部的另一角度示意图。

41.图12是图4中电气连接部与驱动模块相互配合时的结构示意图。

42.图13是图5中底座的另一种结构示意图。

43.图14是图13中加强件的结构示意图。

44.图15是图13中去除加强件后的底座的结构示意图。

45.图16是与图15所示的底座相配合的电源盖的结构示意图。

46.图17是图13所示的结构与电源盖组装后的截面图。

47.图18是图17中圆圈a处的局部放大图。

48.图19是图14所示加强件的另一种结构示意图。

49.图20是安装有图19所示的加强件的底座的结构示意图。

50.图21是图20所示的结构与电源盖组装后的截面图。

51.图22是图21中圆圈b处的局部放大图。

具体实施方式

52.为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述。

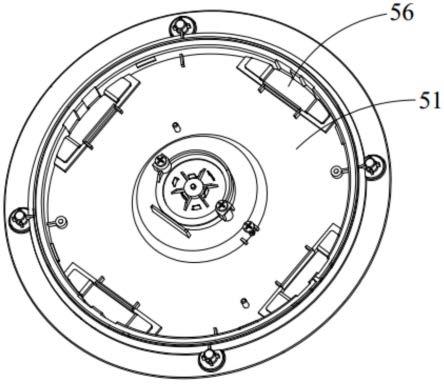

53.请参阅图1与图2所示,本实用新型揭示了一种灯具组合体100,包括用于安装至安装基础(未图示)的固定座10以及与固定座10组装配合的灯具,固定座10预先安装到屋顶或天花板之类的基体上。所述灯具包括与固定座10适配结合的底盘20、位于底盘20中心区域的电源盒50、固定在底盘20上并与电源盒50电性连接的光源模块30以及与底盘20组装固定的面罩40。其中,电源盒50收容在面罩40内,配置为可与光源模块30电性连接并为光源模块30供电,及配置为可与设置于安装基础的固定座10进行机械及电性连接,固定座10内设置有与市电相连的电连接部11,从而可利用该电连接部11与电源盒50的电性连接,及电源盒50与光源模块30的电性连接来为光源模块30供电,使灯具点亮;面罩40内形成有光学空间,光源模块30收容于光学空间,面罩40配置为将光源模块30的出射光自面罩40射出。

54.本实用新型的灯具优选为圆形吸顶灯,对应地,固定座10、底盘20、光源模块30、面罩40及电源盒50也都对应的设置成圆形或圆环形;当然,本实用新型的灯具也可为方形吸顶灯或其他形状的吸顶灯,此时,只需对固定座10、底盘20、光源模块30、面罩40及电源盒50的形状及具体的结构做出相应的调整即可。为了方便描述,以下说明书部分将以圆形吸顶灯为例进行举例说明,但不应以此为限。

55.如图5与图9所示,固定座10包括具有一圆柱状腔体的收容部101及环设于收容部101的外侧壁上的定位部102,定位部102与收容部101的外壁面相连并设于收容部101的外壁面的中间位置处。收容部101上开设有让位孔103,电连接部11收容在收容部101的腔体内,并通过让位孔103与市电连接。电连接部11为接线盒,包括由外向内依次分布的具有一定高度的圆柱状的第一对接部111、设置在第一对接部111内并与第一对接部111平行等高的圆柱状的第二对接部112、以及设置在第二对接部112内并与第二对接部112平行等高的圆柱状的第三对接部113,第一对接部111与第二对接部112之间形成环状的第一收容槽114,第二对接部112与第三对接部113之间形成环状的第二收容槽115,第三对接部113的中央设置有圆形的第三收容槽116。进一步地,第一收容槽114用于收容l电极(未图示)、第二收容槽115用于收容n电极(未图示)、第三收容槽116用于收容接地极(未图示),以此来实现接线盒11与市电的连接。当然,接地极也可以省略,只设置l电极和n电极,也能实现接线盒11的通电。

56.如图3所示,底盘20的中心区域开设有安装孔21和安装部22,该安装孔21贯穿底盘20设置,以使得底盘20整体呈圆环状。电源盒50组装固定在安装孔21内,光源模块30固定在底盘20上并环绕在电源盒50的外围,如此不仅保证电源盒50与光源模块30之间能够电性连接,而且电源盒50与光源模块30的布局紧凑、合理,不会增大圆形吸顶灯的厚度,满足轻薄化的需求。

57.光源模块30包括光源板31和固定在光源板31上的灯珠32,灯珠32在光源板31上均匀分布,以保证出光均匀。本实施例中,光源模块30设置有三个且相互组合形成一圆环状的整体,该整体全部与底盘20固定连接;当然,在其他实施例中,光源模块30也可以直接呈圆环状设置,无需分成多个,只要能够实现均匀出光即可。

58.结合图4至图11所示,电源盒50包括底座51、电源盖53、集成于底座51内并与光源模块30电性连接的驱动模块521和控制模块、与驱动模块521电性连接的电气连接部522及位于电气连接部522外周的机械连接部,所述机械连接部及电气连接部522配置为与设置于安装基础的固定座10上的机械配合部和电连接部11进行机械及电性连接,以为光源模块30供电并驱动光源模块30。

59.具体来讲,电源盖53与底座51组装固定,底座51和电源盖53之间形成有收容空间,驱动模块521和控制模块均收容在该收容空间内。机械连接部设置于底座51的背离驱动模块521的一侧,机械连接部配置为与固定座10采用旋转卡扣或直推的方式进行固定连接。具体地,机械连接部包括设于底座51的底端面内侧的第一结合部514,以与固定座10内的第二结合部104通过轴向旋转的方式卡扣固定。底座51包括主体部501和自主体部501朝向固定座10突伸的环状固定部502,第一结合部514设于环状固定部502的内侧并与主体部501之间留有第一间隙503。第一结合部514为悬伸于环状固定部502的内侧壁底端的第一定位块,第二结合部104为设于收容部101内侧的第二定位块,且第二定位块的下表面与固定座10的底面之间留有第二间隙105,从而在将底座51组装到固定座10上时,可先将底座51推入收容部101的圆柱状腔体内,然后旋转底座51,使得第一结合部514进入第二间隙105、第二结合部104进入第一间隙503,释放底座51后,第一结合部514与第二结合部104相互抵接定位,此时即实现了底座51与固定座10的组装固定。

60.较佳地,固定座10的底部还设有与第二间隙105相对应并连通的定位槽12,从而在

组装底座51与固定座10时,该定位槽12能够为第一结合部514提供装配空间,为第一结合部514的弹性形变提供了可能,保证底座51与固定座10之间能够顺利装配。

61.进一步的,机械连接部还包括设于主体部501并位于环状固定部502外侧的第三结合部513,以与固定座10内的第四结合部106抵接固定。具体地,第三结合部513为设于主体部501的搭接部511下表面的限位块,第四结合部106为设于定位部102上的一能够发生形变的结构,从而在底座51与固定座10组装完成后,可利用第三结合部513与第四结合部106的相互抵接,来限制底座51相对于固定座10随意滑动,使得底座51与固定座10的连接稳定性较佳。

62.总结来讲,电源盒50上的机械连接部主要包括第一结合部514和第三结合部513,固定座10上的机械配合部主要包括第二结合部104和第四结合部106,如此,可利用电源盒50的机械连接部与固定座10的机械配合部的相互配合来实现电源盒50与固定座10的机械连接。

63.电气连接部522位于底座51的中心区域,包括与底座51相连的绝缘部523及固定于绝缘部523并由外向内依次分布的第一导电端子524、第二导电端子525及第三导电端子526。第一导电端子524、第二导电端子525及第三导电端子526均包括电性导通部5201及与电性导通部5201相对设置的电性结合部5202,且第一导电端子524、第二导电端子525及第三导电端子526的电性导通部5201均在高度方向上延伸超出绝缘部523与驱动模块521电性连接,第一导电端子524、第二导电端子525及第三导电端子526的电性结合部5202也延伸超出绝缘部523与固定座10电性连接;第三导电端子526固定于绝缘部523的中心位置处,第一导电端子524和第二导电端子525围设在第三导电端子526的外周。当底座51组装入固定座10时,第一导电端子524、第二导电端子525和第三导电端子526的电性结合部5202分别容纳于第一收容槽114、第二收容槽115以及第三收容槽116中并与对应收容槽中的电极电性连接,从而实现电源盒50的电气连接部522与固定座10的电连接部11之间的电性连接。

64.进一步地,第一导电端子524和第二导电端子525的电性结合部5202为分别与第一收容槽114、第二收容槽115的大小和形状相适配的金属环,第三导电端子526的电性结合部5202为与第三收容槽116的大小和形状相适配的金属针。通过这种环形电气连接的设置,增大了第一收容槽114、第二收容槽115和第三收容槽116与第一导电端子524、第二导电端子525和第三导电端子526之间的接触面积,使电气连接部522与电连接部11能够在任何相对旋转定位方向上都能够实现电性连接,同时由于第一对接部111、第二对接部112和第三对接部113将第一导电端子524、第二导电端子525和第三导电端子526完全间隔绝缘,从而提高了用电的安全性。

65.本技术中,第一导电端子524、第二导电端子525及第三导电端子526的电性结合部5202均延伸超出绝缘部523,以与固定座10内的第一对接部111、第二对接部112和第三对接部113电性接触;当然,第一导电端子524、第二导电端子525及第三导电端子526的电性结合部5202也可以设置在绝缘部523内部,此时固定座10内的第一对接部111、第二对接部112和第三对接部113则对应设置成突出的结构,也能实现电性结合部5202与对应对接部的电性接触。

66.此外,本技术的电气连接部522位于底座51的中心区域,机械连接部位于电气连接部522的外周,以此来实现电源盒50与固定座10的电性及机械连接。为了保证电源盒50与固

定座10之间的连接稳定性,可以在底座51的朝向固定座10一侧设置弹性抵接元件57,使得底座51和固定座10相互挤压,以此来增加底座51和固定座10之间的结合稳固性,防止底座51从固定座10上松脱。当然,该弹性抵接元件57也可以设置在固定座10上,或者在底座51和固定座10上都设置有弹性抵接元件57,进一步增加底座51和固定座10之间的稳固性。所述弹性抵接元件57可以是橡胶柱或弹性垫片等结构,可以组装至固定座10和底座51并设置有弹簧增加弹性,此处不作限制。

67.底座51内形成有供收容驱动模块521的收容腔515和供收容电气连接部522的收容孔516,收容孔516位于底座51的中心区域,收容腔515环绕收容孔516设置;对应的,驱动模块521的中心位置处开孔并环设于电气连接部522的外部。这样设置,减小了驱动模块521与电气连接部522之间的高度差,满足灯具轻薄化的需求。本技术中,驱动模块521为电源板,该电源板上还集成有控制模块,以控制光源模块30的点亮、熄灭、亮度调节、色温调节及其他。

68.本技术中,电源盒50与底盘20组装固定,且底盘20具体配置为利用外部锁紧件穿过安装部22和底座51的外侧边缘,将底盘20与底座51锁紧固定。当然,在其他实施例中,底盘20也可配置为与底座51卡扣固定。具体地,本实施例中,底座51配置为穿过安装孔21并与安装部22连接,电气连接部522固定在底座51内并分别与光源模块30和固定座10内的电连接部11电性连接,以为光源模块30供电。较佳地,安装孔21位于安装部22的内侧,底座51上设有与安装部22搭接配合的搭接部511,组装时,底座51的搭接部511搭接在安装部22上并与安装部22限位连接。

69.底盘20上还设有穿孔23和限位孔24,穿孔23贯穿安装部22设置,限位孔24开设在安装部22上并与安装孔21连通。底座51上对应设有收容孔512和第三结合部513,第三结合部513收容于限位孔24,收容孔512与穿孔23相对应,从而可利用外部锁紧件穿过穿孔23并收容于收容孔512,来将底盘20和底座51锁紧固定。当然,也可以将穿孔23和限位孔24设置在底座51上,此时收容孔512和第三结合部513则对应设置在底盘20上,也能实现底盘20和底座51的锁紧固定。优选的,本实施例中的收容孔512自搭接部511的靠近固定座10一侧向内凹陷形成,第三结合部513突设于搭接部511的靠近固定座10一侧,外部锁紧件为螺钉。可以理解地,在其他实施例中,底盘20与底座51也可以通过其他方式进行固定,比如:卡接固定、过盈配合、焊接固定、粘贴固定等等,或者,底盘20也可以与底座51直接一体设置,此处不再举例说明。

70.收容腔515内形成有支撑件510,该支撑件510呈台阶状设置,用于支撑驱动模块521并对驱动模块521进行限位。电气连接部522锁紧固定在底座51上,驱动模块521也锁紧固定在底座51上,且驱动模块521围设在电气连接部522的四周并与电气连接部522电性连接,从而当电气连接部522与电连接部11电性连接后,能够将电源传递到驱动模块521上,继而为灯珠32供电,使灯珠32点亮。

71.收容孔516的旁侧设有固定部517,固定部517上开设有固定孔518,电气连接部522的绝缘部523上形成有锁紧部527,锁紧部527上开设有锁紧孔528,从而当电气连接部522收容在收容孔516内时,可以利用外部锁紧件穿过锁紧孔528和固定孔518,将电气连接部522的绝缘部523与底座51锁紧固定。当然,电气连接部522的绝缘部523也可以与底座51一体成型设置,此时电气连接部522同样位于底座51的中心位置处,驱动模块521围设在电气连接

部522的外侧,也能实现驱动模块521与电气连接部522的电性连接。

72.如图12所示,驱动模块521上还连接有电源线525,该电源线525的一端与驱动模块521焊接固定、另一端与第一导电端子524、第二导电端子525及第三导电端子526的电性导通部5201焊接固定,如此,能够利用电源线525将驱动模块521和电气连接部522电性连接。

73.因本实用新型中底座51的材质为塑料,故为了增加电源盒50的结构强度,还可以在底座51内设置至少两个沿周向固定的加强件56,所述加强件56配置为至少部分结构与所述第一结合部514于高度方向上投影重叠并与该第一结合部514配接以实现机械连接。优选的,该加强件56收容于收容腔515并延伸至与第一结合部514相贴设,以此来增加底座51与固定座10之间的机械连接强度。因加强件56的结构种类比较多,为了能够描述清楚加强件56的主要功能,以下将以其中两种结构为例,对加强件56的具体结构及主要作用进行详细描述,但不应以此为限。

74.实施例一、如图13至图16所示,加强件56包括固定在底座51内的基部563、与第一结合部514相贴设的固定部561以及连接固定部561和基部563的连接部562,其中,固定部561和基部563分别在相互平行的两个平面内延伸,连接部562同时垂直于固定部561和基部563。

75.本实施例中,固定部561和基部563在连接部562的两端朝相同的方向延伸,以使得加强件56整体呈c形设置,将固定部561折弯设置,是为了能够与第一结合部514更好的配合,使得第一结合部514的载重加强。基部563呈矩形状设置,连接部562设置有两个且自基部563的同一侧边(具体为长边)向下竖直延伸,固定部561也对应设置有两个,以分别与两个连接部562相连。当然,连接部562和固定部561也可以都只设置有一个或多个,只要能够实现加强作用即可。

76.进一步地,加强件56还包括自基部563的两个短边向外继续延伸的承载部564,底座51内设有安装空间519,基部563收容在该安装空间519内,两个承载部564均搭接在安装空间519的外侧。较佳地,基部563沿水平方向延伸,两个承载部564分别自基部563的两个短边先向上突伸再沿水平方向延伸,以便在基部563收容于安装空间519时,两个承载部564能够搭接在安装空间519的外部边缘,对加强件56起到定位的作用,使得第一结合部514的载重加强。电源盖53上设有朝向基部563突伸的支撑筋533,从而在电源盖53与底座51组装固定时,能够利用支撑筋533对基部563进行抵接,以防加强件56从安装空间519内脱落。

77.底座51内还开设有供固定部561穿出的开孔504及位于安装空间519外侧的搭载部505,因本实施例中固定部561设置有两个,故开孔504也相应的设置有两个且均与安装空间519连通,搭载部505也设置有两个,用于固定两个承载部564。组装时,两个固定部561分别穿过对应的开孔504并与第一结合部514相连,基部563收容在安装空间519内,两个承载部564分别搭接固定在对应的搭载部505上,此时即完成了加强件56的组装。

78.如图17与图18所示,本技术中,固定部561嵌合在第一结合部514内,即第一结合部514包覆在固定部561的外部,以增加第一结合部514的结构强度,从而在第一结合部514与第二结合部104进行机械连接时,第一结合部514可以稳定的挂在第二结合部104上,不会因结构强度不够而导致断裂,使灯具掉落。当然,固定部561也可以与第一结合部514组装固定,只要能够实现固定部561与第一结合部514相互配接,以增加第一结合部514的结构强度即可。

79.可以理解的,如图5所示,固定座10内对应第二结合部104的位置处也设有加强结构107,该加强结构107呈z形设置,主要用于增加第二结合部104的结构强度,以保证第一结合部514与第二结合部104机械连接时的结构稳固性。

80.实施例二、如图19至图22所示,该实施例二的加强件56’的结构与实施例一的加强件56的结构大体相同,区别点主要在于:本实施例中,固定部561’和基部563’在连接部562’的两端分别朝相反的方向延伸,以使得加强件56’整体呈z形设置,固定部561’与第一结合部514相互贴设,以共同与第二结合部104机械连接,此时加强件56’也能起到使第一结合部514载重加强的作用。此外,基部563’上还开设有第一固定孔565,对应的,电源盖53’上对应开设有第二固定孔(未标号),底座51’上设有凸柱506,从而可利用凸柱506分别穿过第一固定孔565和第二固定孔,来固定连接电源盖53’和底座51’。当然,固定部561’也可以嵌合在第一结合部514内,即第一结合部514包覆在固定部561’的外部,以增加第一结合部514的结构强度,此处不作限制。

81.以上仅给出了底座51、51’与底盘20呈分体式组装固定的实施方式,但是,在其他实施方式中,底座51、51’与底盘20也可以一体设置,此时加强件56、56’则直接组装在底盘20上,用于增加固定座10与底盘20之间的结构强度,此处不作限制。

82.综上所述,本实用新型通过在底座51、51’内设置至少两个沿周向固定的加强件56、56’,从而可以利用该加强件56、56’来与底座51、51’上的第一结合部514相连,以共同与固定座10内的第二结合部104机械连接,保证了电源盒50的结构强度。

83.以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1