透明电热薄膜的制作方法

1.本发明涉及一种电热薄膜,且特别涉及一种透明电热薄膜。

背景技术:

2.随着科技的进步,汽车等交通工具的诞生使得人类之间的距离得以迅速缩短。车辆上的车灯除了能提供驾驶人照明功能之外,还可提供予其他车辆或行人信息告知的功能,具有相当大的重要性。然而,传统车灯加热器网格导线系统会影响光学与穿透率,金属线路会干扰车灯内传感器(sensor)感测信号。此外,寒带地区常因为灯壳积雪,进而影响车灯照明亮度。更详细而言,传统车灯的电热薄膜中通常具有2条或4条主电极,因可视性需求、达高穿透率并加大可利用面积,会将电极设计在边缘不可视区,但面临到发热区域为电极最短间距的区域,再往中心传递,传递效果不佳,中心区域电极间距长而不发热,导致发热均匀性不佳。

3.基于上述,如何避免车灯的光学、照明亮度与穿透率受到影响,并防止感测信号受到干扰,同时改善发热均匀性以及提高发热面积,显得日趋重要。

技术实现要素:

4.本发明实施例提供一种透明电热薄膜,可避免车灯的光学、照明亮度与穿透率受到影响,并防止感测信号受到干扰,同时改善发热均匀性以及提高发热面积。

5.本发明实施例的透明电热薄膜包括透明导电膜以及至少两个主要电极。透明导电膜配置于透明基板上。至少两个主要电极沿着透明导电膜的边缘配置于透明导电膜上的两相对称位置,两个主要电极之间的最短直线距离都相等。

6.本发明实施例的透明电热薄膜包括透明导电膜、至少两个主要电极以及至少四个多重电极。透明导电膜配置于透明基板上。至少两个主要电极沿着透明导电膜的边缘配置于透明导电膜上的两侧。至少四个多重电极由第一对多重电极及第二对多重电极组成,配置于透明导电膜上。两个主要电极的邻近端点之间沿着透明导电膜的边缘分别存在第一间隔区域与第二间隔区域,第一对多重电极配置于第一间隔区域中,第二对多重电极配置于第二间隔区域中。

7.为让本发明的上述特征能更明显易懂,下文特举实施例,并配合所附的附图作详细说明如下。

附图说明

8.图1a为本发明的第一实施例的透明电热薄膜的俯视示意图,图1b为沿图1a中切线a-a’的剖面示意图,图1c为立体示意图;

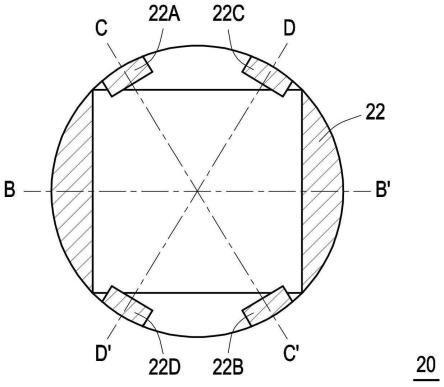

9.图2a及图2b为本发明的第二实施例的透明电热薄膜的俯视示意图,图2c为沿图2a中切线b-b’的剖面示意图,图2d为沿图2a中切线c-c’的剖面示意图,图2e为沿图2a中切线d-d’的剖面示意图;

10.图3为本发明的第三实施例的透明电热薄膜的俯视示意图;

11.图4为本发明的第四实施例的透明电热薄膜的俯视示意图;

12.图5为本发明的第五实施例的透明电热薄膜的俯视示意图;

13.图6为本发明的第六实施例的透明电热薄膜的俯视示意图;

14.图7为本发明的第七实施例的透明电热薄膜的俯视示意图;

15.图8、图9及图10为本发明的透明电热薄膜的尺寸示意图;

16.图11为本发明的第八实施例的透明电热薄膜的俯视示意图;

17.图12为本发明的第九实施例的透明电热薄膜的俯视示意图;

18.图13为本发明的第十实施例的透明电热薄膜的俯视示意图;

19.图14为本发明的第十一实施例的透明电热薄膜的俯视示意图;

20.图15为本发明的第十二实施例的透明电热薄膜的俯视示意图;

21.图16为本发明的第十三实施例的透明电热薄膜的俯视示意图;

22.图17为本发明的第十四实施例的透明电热薄膜的俯视示意图;

23.图18为本发明的第十五实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。

具体实施方式

24.下文列举实施例并配合附图来进行详细地说明,但所提供的实施例并非用以限制本发明所涵盖的范围。此外,附图仅以说明为目的,并未依照原尺寸作图。为了方便理解,在下述说明中相同的组件将以相同的符号标示来说明。另外,关于文中所使用“包含”、“包括”、“具有”等等用语,均为开放性的用语,也就是指“包含但不限于”。再者,文中所提到的方向性用语,例如“上”、“下”等,仅是用以参考附图的方向,并非用来限制本发明。此外,在说明书中所提及的数量与形状仅用以具体地说明本发明以便于了解其内容,而非用以限定本发明。

25.图1a为依照本发明的第一实施例的透明电热薄膜的俯视示意图,图1b为沿图1a中切线a-a’的剖面示意图,图1c为立体示意图。

26.请同时参照图1a、图1b与图1c,透明电热薄膜10可包括至少两个主要电极12、透明导电膜14以及透明基板16。透明导电膜14配置于透明基板16上。两个主要电极12沿着透明导电膜14的边缘配置于透明导电膜14上的两相对称位置,两个主要电极12之间的最短直线距离都相等,主要电极12的驱动方式不限定于电压或电流驱动。请参照图1a及图1c,透明电热薄膜10还包括发热区域18a以及冷区18b。透明导电膜14的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。请参照图1c,透明电热薄膜10可为平面、球面、单曲面、双曲面或多维度的任意几何曲面,但本发明并不以此为限。由于两个主要电极12配置于透明导电膜14上的两相对称位置,两个主要电极12之间的最短直线距离都相等,因此,可达到发热均匀的目的。当通电时,电流通过透明导电膜14受电阻影响会产生热,因两个主要电极12之间的最短直线距离都相等,所以每一条最短直线的电阻值视为相同,而不会因阻值差异造成电流通量不均。

27.更详细而言,透明基板16的材料可以是pet(聚对苯二甲酸乙二酯)、petg(聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯)、pc(聚碳酸酯)、pi(聚酰亚胺)、pmma(聚甲基丙烯酸甲酯)、pes(聚醚砜)、pdms(聚二甲基硅氧烷)、压克力、玻璃或其组合。透明导电膜14的材

料可以是纳米金、纳米银、纳米铜、pedot(聚(3,4-乙烯基二氧噻吩))、金属网格(metal mesh)、石墨烯、金属氧化物或其组合。金属氧化物例如可包括氧化铟锡(ito)、氧化铟锌(izo)、氧化铟锌锡(izto)或氧化铝锌(azo)等。主要电极12的材料可以是金属导体(金、银、铜、铝、钼等)、金属合金或其组合。

28.在本实施例中,透明导电膜14及透明基板16例如是形状相对应的圆形,两个主要电极12例如是分别位于透明导电膜圆内接正方形投影至曲面的两相对称位置,两个主要电极12例如是相对称的弓形且弦彼此平行。然而,本发明并不以此为限,透明导电膜14及透明基板16也可以是矩形、平行四边形或其他形状,主要电极12也可以是矩形、平行四边形或其他形状。在主要电极沿着透明导电膜的边缘配置于透明导电膜上的两相对称位置,且两个主要电极之间的最短直线距离都相等的前提下,可依实际需求选择不同形状的主要电极、透明导电膜及透明基板。

29.图2a及图2b为依照本发明的第二实施例的透明电热薄膜的俯视示意图,图2c为沿图2a中切线b-b’的剖面示意图,图2d为沿图2a中切线c-c’的剖面示意图,图2e为沿图2a中切线d-d’的剖面示意图。图2a、图2b、图2c、图2d与图2e所示的第二实施例相似于前述图1a、图1b与图1c所示的第一实施例,故相同组件的规格与配置在此不予赘述。

30.请同时参照图2a、图2b、图2c、图2d与图2e,透明电热薄膜20除了至少两个主要电极22、透明导电膜24以及透明基板26之外,可还包括配置于透明导电膜24上的至少四个多重电极22a、22b、22c以及22d。多重电极22a、22b、22c以及22d与主要电极22的阻值都小于透明导电膜24的阻值的1/10倍至1/1000倍。透明导电膜24的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极22、透明导电膜24以及透明基板26的材料与上文第一实施例相似,故不予赘述,多重电极22a、22b、22c以及22d的材料可以是金属导体(金、银、铜、铝、钼等)、金属合金或其组合,且多重电极22a、22b、22c以及22d与主要电极22可为相同导电材料或不同导电材料。

31.在本实施例中,透明导电膜24配置于透明基板26上。两个主要电极22沿着透明导电膜24的边缘配置于透明导电膜24上的两相对称位置,两个主要电极22之间的最短直线距离都相等,主要电极22的驱动方式不限定于电压或电流驱动。两个主要电极22的邻近端点之间沿着透明导电膜24的边缘分别存在第一间隔区域与第二间隔区域,多重电极22a以及22c配置于第一间隔区域中,多重电极22b以及22d配置于第二间隔区域中。多重电极22a以及22c为一对多重电极,而多重电极22b以及22d为另一对多重电极。在本实施例中,主要电极22以及多重电极22a、22b、22c以及22d都是沿着并紧贴透明导电膜24的边缘配置,但本发明并不以此为限,主要电极22或多重电极22a、22b、22c以及22d也可以仅仅只是沿着透明导电膜24的边缘配置而不紧贴透明导电膜24的边缘,亦即,在主要电极22或多重电极22a、22b、22c以及22d与透明导电膜24的边缘之间可存在间距。主要电极22的邻近端点之间也可以不紧贴透明导电膜24边缘,与透明导电膜24边缘之间存在一段距离,此距离可非等距。关于主要电极或多重电极沿着透明导电膜边缘配置而不紧贴透明导电膜边缘的其他实施例,将会在下文中加以详细叙述。

32.请参照图2b,在每一对多重电极中,以多重电极22a以及22c的这一对多重电极作为例子,多重电极22a以及22c之间沿着透明导电膜24边缘的距离为距离x,多重电极22a以及22c中的任一个与邻近主要电极22的端点之间沿着透明导电膜24边缘的距离为距离y,两

个主要电极22之间的最短直线距离为距离z,距离x、距离y与距离z可满足以下公式:

33.0.65z≤2y+x≤z。

34.此外,距离x的数值望大,可使电位差变大。当电位差变大时,电流较容易被导引传递,而当越多电流通过流经透明导电膜24时能产生的电阻热也会增加,间接提升发热均匀性。距离y至少大于3mm,较佳为大于5mm。距离y的数值望小,因为距离y的数值愈大,冷区会跟着变大,但距离y小于4.309mm会出现较高的端点高温问题,因此,距离y需至少大于3mm,而距离y值大于5mm时拥有最低焦耳热量(joule’s heat)的尺寸。虽然在图2a及图2b中,仅绘示四个多重电极22a、22b、22c以及22d,但多重电极的数目并不以此为限,在满足公式0.65z≤2y+x≤z的前提下,多重电极的数目较佳可以是四个至八个,但本发明并不以此为限。

35.请参照图2b,针对多重电极22a、22b、22c以及22d的尺寸规格,以多重电极22d作为代表例,多重电极22d与透明导电膜24边缘平行的边的长度为长度a,与透明导电膜24边缘垂直的边的长度为长度b,且长度a与长度b满足以下公式:

36.a/b≥1。

37.此外,长度a的数值望大。当长度a增加时,可改善发热均匀性,且可同时满足公式0.65z≤2y+x≤z。

38.在本实施例中,透明导电膜24及透明基板26例如是形状相对应的圆形,两个主要电极22例如是分别位于透明导电膜圆内接正方形投影至曲面的两相对称位置,两个主要电极22例如是相对称的弓形且弦彼此平行。然而,本发明并不以此为限,透明导电膜24及透明基板26也可以是矩形、平行四边形或其他形状,主要电极22也可以是矩形、平行四边形或其他形状,多重电极22a、22b、22c以及22d也可以是任意几何形状或其他形状。在主要电极沿着透明导电膜的边缘配置于透明导电膜上的两相对称位置,且两个主要电极之间的最短直线距离都相等的前提下,可依实际需求选择不同形状的主要电极、透明导电膜、透明基板以及多重电极。关于配置不同形状的主要电极、透明导电膜、透明基板以及多重电极的其他实施例,将会在下文中加以详细叙述。

39.图3为依照本发明的第三实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。图3所示的第三实施例相似于前述图2a、图2b、图2c、图2d与图2e所示的第二实施例,故相同组件的规格与配置在此不予赘述。

40.请参照图3,透明电热薄膜30可包括至少两个主要电极32、透明导电膜(未绘示)、透明基板(未绘示)以及至少四个多重电极32a。多重电极32a与主要电极32的阻值都小于透明导电膜的阻值的1/10倍至1/1000倍。主要电极32的驱动方式不限定于电压或电流驱动。透明导电膜的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极32、透明导电膜、透明基板以及多重电极32a的材料与上文第二实施例相似,故不予赘述。

41.在本实施例中,主要电极32、透明导电膜、透明基板以及多重电极32a的配置型态与上文第二实施例相似,故不予赘述。不同之处在于,多重电极32a为具有尖点的结构,尖点朝向透明导电膜的中心点配置。更详细而言,多重电极32a的尖点例如是位于多重电极32a与透明导电膜边缘平行的边的中点位置,可视为由多重电极32a与透明导电膜边缘平行的边突出的等腰三角形,尖点例如是以多重电极32a与透明导电膜平行的边所垂直朝向透明

导电膜中心的中心线当镜射基准所形成的对称形状。

42.图4为依照本发明的第四实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。图4所示的第三实施例相似于前述图2a、图2b、图2c、图2d与图2e所示的第二实施例,故相同组件的规格与配置在此不予赘述。

43.请参照图4,透明电热薄膜40可包括至少两个主要电极42、透明导电膜(未绘示)、透明基板(未绘示)以及至少四个多重电极42a。多重电极42a与主要电极42的阻值都小于透明导电膜的阻值的1/10倍至1/1000倍。主要电极42的驱动方式不限定于电压或电流驱动。透明导电膜的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极42、透明导电膜、透明基板以及多重电极42a的材料与上文第二实施例相似,故不予赘述。

44.在本实施例中,主要电极42、透明导电膜、透明基板以及多重电极42a的配置型态与上文第二实施例相似,故不予赘述。不同之处在于,多重电极42a为任意几何形状。

45.图5为依照本发明的第五实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。图5所示的第五实施例相似于前述图2a、图2b、图2c、图2d与图2e所示的第二实施例,故相同组件的规格与配置在此不予赘述。

46.请参照图5,透明电热薄膜50可包括至少两个主要电极52、透明导电膜(未绘示)、透明基板(未绘示)以及至少四个多重电极52a。多重电极52a与主要电极52的阻值都小于透明导电膜的阻值的1/10倍至1/1000倍。主要电极52的驱动方式不限定于电压或电流驱动。透明导电膜的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极52、透明导电膜、透明基板以及多重电极52a的材料与上文第二实施例相似,故不予赘述。

47.在本实施例中,主要电极52、透明导电膜、透明基板以及多重电极52a的配置型态与上文第二实施例相似。两个主要电极52沿着透明导电膜的边缘配置于透明导电膜上的两相对称位置,两个主要电极52之间的最短直线距离都相等,主要电极52的驱动方式不限定于电压或电流驱动。不同之处在于,透明导电膜及透明基板例如是形状相对应的矩形,两个主要电极52以及多重电极52a例如是相对称的矩形。

48.在本实施例中,主要电极52的邻近端点之间沿着透明导电膜的边缘分别存在两个间隔区域,配置于同一间隔区域的一对多重电极52a之间沿着透明导电膜边缘的距离为距离x1,任一个多重电极52a与邻近主要电极52的端点之间沿着透明导电膜边缘的距离为距离y1,两个主要电极52之间的最短直线距离为距离z1,距离x1、距离y1与距离z1可满足以下公式:

49.0.65z1≤2y1+x1≤z1。

50.此外,距离x1的数值望大,可使电位差变大。当电位差变大时,电流较容易被导引传递,而当越多电流通过流经透明导电膜时能产生的电阻热也会增加,间接提升发热均匀性。距离y1至少大于3mm,较佳为大于5mm。距离y1的数值望小,因为距离y1的数值愈大,冷区会跟着变大,但距离y1小于4.309mm会出现较高的端点高温问题,因此,距离y1需至少大于3mm,而距离y1值大于5mm时拥有最低焦耳热量(joule’s heat)的尺寸。

51.在本实施例中,针对多重电极52a的尺寸规格,多重电极52a与透明导电膜边缘平行的边的长度为长度a1,与透明导电膜52a边缘垂直的边的长度为长度b1,且长度a1与长度

b1满足以下公式:

52.a1/b1≥1。

53.此外,长度a1的数值望大。当长度a1增加时,可改善发热均匀性,且可同时满足公式0.65z1≤2y1+x1≤z1。

54.图6为依照本发明的第六实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。图6所示的第六实施例相似于前述图2a、图2b、图2c、图2d与图2e所示的第二实施例,故相同组件的规格与配置在此不予赘述。

55.请参照图6,透明电热薄膜60可包括至少两个主要电极62、透明导电膜(未绘示)、透明基板(未绘示)以及至少四个多重电极62a。多重电极62a与主要电极62的阻值都小于透明导电膜的阻值的1/10倍至1/1000倍。主要电极62的驱动方式不限定于电压或电流驱动。透明导电膜的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极62、透明导电膜、透明基板以及多重电极62a的材料与上文第二实施例相似,故不予赘述。

56.在本实施例中,主要电极62、透明导电膜、透明基板以及多重电极62a的配置型态与上文第二实施例相似。两个主要电极62沿着透明导电膜的边缘配置于透明导电膜上的两相对称位置,两个主要电极62之间的最短直线距离都相等,主要电极62的驱动方式不限定于电压或电流驱动。不同之处在于,透明导电膜及透明基板例如是形状相对应的平行四边形,两个主要电极62以及多重电极62a例如是相对称的平行四边形。

57.在本实施例中,主要电极62的邻近端点之间沿着透明导电膜的边缘分别存在两个间隔区域,配置于同一间隔区域的一对多重电极62a之间沿着透明导电膜边缘的距离为距离x2,任一个多重电极62a与邻近主要电极62的端点之间沿着透明导电膜边缘的距离为距离y2,两个主要电极62之间的最短直线距离为距离z2,距离x2、距离y2与距离z2可满足以下公式:

58.0.65z2≤2y2+x2≤z2。

59.此外,距离x2的数值望大,可使电位差变大。当电位差变大时,电流较容易被导引传递,而当越多电流通过流经透明导电膜时能产生的电阻热也会增加,间接提升发热均匀性。距离y2至少大于3mm,较佳为大于5mm。距离y2的数值望小,因为距离y2的数值愈大,冷区会跟着变大,但距离y2小于4.309mm会出现较高的端点高温问题,因此,距离y2需至少大于3mm,而距离y2值大于5mm时拥有最低焦耳热量(joule’s heat)的尺寸。

60.在本实施例中,针对多重电极62a的尺寸规格,多重电极62a与透明导电膜边缘平行的边的长度为长度a2,与透明导电膜62a边缘垂直的边的长度为长度b2,且长度a2与长度b2满足以下公式:

61.a2/b2≥1。

62.此外,长度a2的数值望大。当长度a2增加时,可改善发热均匀性,且可同时满足公式0.65z2≤2y2+x2≤z2。

63.图7为依照本发明的第七实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。图7所示的第七实施例相似于前述图2a、图2b、图2c、图2d与图2e所示的第二实施例,故相同组件的规格与配置在此不予赘述。

64.请参照图7,透明电热薄膜70可包括至少两个主要电极72、透明导电膜(未绘示)、

透明基板(未绘示)以及至少四个多重电极72a及72b。多重电极72a及72b与主要电极72的阻值都小于透明导电膜的阻值的1/10倍至1/1000倍。主要电极72的驱动方式不限定于电压或电流驱动。透明导电膜的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极72、透明导电膜、透明基板以及多重电极72a及72b的材料与上文第二实施例相似,故不予赘述。

65.在本实施例中,主要电极72、透明导电膜、透明基板以及多重电极72a及72b的配置型态与上文第二实施例相似,故不予赘述。不同之处在于,透明导电膜及透明基板例如是形状相对应的不对称异形几何形状。两个主要电极72沿着透明导电膜的边缘配置于透明导电膜上的两侧不对称位置,两个主要电极72之间的最短直线距离不相等,主要电极72的驱动方式不限定于电压或电流驱动。

66.在本实施例中,主要电极72的邻近端点之间沿着透明导电膜的边缘分别存在两个间隔区域,配置于同一间隔区域的一对多重电极72a之间沿着透明导电膜边缘的距离为距离x3,任一个多重电极72a与邻近主要电极72的端点之间沿着透明导电膜边缘的距离为距离y3,两个主要电极72之间的最短直线距离为距离z3,距离x3、距离y3与距离z3可满足以下公式:

67.0.65z3≤2y3+x3≤z3。

68.此外,距离x3的数值望大,可使电位差变大。当电位差变大时,电流较容易被导引传递,而当越多电流通过流经透明导电膜时能产生的电阻热也会增加,间接提升发热均匀性。距离y3至少大于3mm,较佳为大于5mm。距离y3的数值望小,因为距离y3的数值愈大,冷区会跟着变大,但距离y3小于4.309mm会出现较高的端点高温问题,因此,距离y3需至少大于3mm,而距离y3值大于5mm时拥有最低焦耳热量(joule’s heat)的尺寸。

69.在本实施例中,主要电极72的邻近端点之间沿着透明导电膜的边缘分别存在两个间隔区域,配置于另一间隔区域的一对多重电极72b之间沿着透明导电膜边缘的距离为距离x4,任一个多重电极72b与邻近主要电极72的端点之间沿着透明导电膜边缘的距离为距离y4,两个主要电极72之间的最短直线距离为距离z4,距离x4、距离y4与距离z4可满足以下公式:

70.0.65z4≤2y4+x4≤z4。

71.此外,距离x4的数值望大,可使电位差变大。当电位差变大时,电流较容易被导引传递,而当越多电流通过流经透明导电膜时能产生的电阻热也会增加,间接提升发热均匀性。距离y4至少大于3mm,较佳为大于5mm。距离y4的数值望小,因为距离y4的数值愈大,冷区会跟着变大,但距离y4小于4.309mm会出现较高的端点高温问题,因此,距离y4需至少大于3mm,而距离y4值大于5mm时拥有最低焦耳热量(joule’s heat)的尺寸。

72.图8、图9及图10为依照本发明的透明电热薄膜的尺寸示意图。

73.请同时参照图8、图9以及图10,透明电热薄膜80以及100可为平面、球面、单曲面、双曲面或多维度的任意几何曲面,但本发明并不以此为限。球冠弧长的计算公式如下:

74.球冠弧长=电极脊长

×

2+电极间距

75.请参照图8,透明电热薄膜80具有主要电极82,底圆半径r例如是80mm,曲率半径例如是103.2mm,拱高h例如是38mm,球冠弧长例如是183.08mm,球冠面积例如是24644.12mm2,电极外弧长r1例如是125.66mm,电极内弧长r2例如是123.37mm,电极脊长s1例如是31.55mm,

电极间距d1例如是119.74mm,发热区面积例如是14464.51mm2,发热区面积比例如是58.69%(发热区面积比=发热区面积/(球冠面积-电极面积

×

2)

×

100%)。请参照图10,透明电热薄膜100具有主要电极102,底圆半径例如是80mm,曲率半径例如是80mm,拱高例如是80mm,球冠弧长例如是251.32mm,球冠面积例如是40212.39mm2,电极外弧长r3例如是125.66mm,电极内弧长r4例如是177.72mm,电极脊长s2例如是62.82mm,电极间距d2例如是125.66mm。

76.图11为依照本发明的第八实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。图11所示的第八实施例相似于前述图2a、图2b、图2c、图2d与图2e所示的第二实施例,故相同组件的规格与配置在此不予赘述。

77.请参照图11,透明电热薄膜110可包括至少两个主要电极112、透明导电膜(未绘示)、透明基板(未绘示)以及至少四个多重电极112a。多重电极112a与主要电极112的阻值都小于透明导电膜的阻值的1/10倍至1/1000倍。主要电极112的驱动方式不限定于电压或电流驱动。透明导电膜的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极112、透明导电膜、透明基板以及多重电极112a的材料与上文第二实施例相似,故不予赘述。

78.在本实施例中,主要电极112、透明导电膜、透明基板以及多重电极112a的配置型态与上文第二实施例相似,故不予赘述。不同之处在于,主要电极112以及多重电极112a虽是沿着透明导电膜的边缘配置,但主要电极112以及多重电极112a仅仅只是沿着透明导电膜的边缘配置而不紧贴透明导电膜的边缘,亦即,在主要电极112以及多重电极112a与透明导电膜的边缘之间存在间距。此时,透明导电膜的面积相较于主要电极112以及多重电极112a所围的外圈面积大,但通电时电流会以电极之间的最短路径流通,不受透明导电膜面积变大而影响。

79.图12为依照本发明的第九实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。图12所示的第九实施例相似于前述图2a、图2b、图2c、图2d与图2e所示的第二实施例,故相同组件的规格与配置在此不予赘述。

80.请参照图12,透明电热薄膜120可包括至少两个主要电极122、透明导电膜(未绘示)、透明基板(未绘示)以及至少四个多重电极122a。多重电极122a与主要电极122的阻值都小于透明导电膜的阻值的1/10倍至1/1000倍。主要电极122的驱动方式不限定于电压或电流驱动。透明导电膜的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极122、透明导电膜、透明基板以及多重电极122a的材料与上文第二实施例相似,故不予赘述。

81.在本实施例中,主要电极122、透明导电膜、透明基板以及多重电极122a的配置型态与上文第二实施例相似,故不予赘述。不同之处在于,主要电极122以及多重电极122a虽是沿着透明导电膜的边缘配置,但主要电极122仅仅只是沿着透明导电膜的边缘配置而不紧贴透明导电膜的边缘,亦即,在主要电极122与透明导电膜的边缘之间存在间距。此时,透明导电膜的面积相较于主要电极122以及多重电极122a所围的外圈面积大,但通电时电流会以电极之间的最短路径流通,不受透明导电膜面积变大而影响。

82.图13为依照本发明的第十实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。图13所示的第十实施例相似于前述图2a、图2b、图2c、图2d与图2e所示的第二实施例,故相同组件的规格与配置在此不予赘述。

83.请参照图13,透明电热薄膜130可包括至少两个主要电极132、透明导电膜(未绘示)、透明基板(未绘示)以及至少四个多重电极132a。多重电极132a与主要电极132的阻值都小于透明导电膜的阻值的1/10倍至1/1000倍。主要电极132的驱动方式不限定于电压或电流驱动。透明导电膜的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极132、透明导电膜、透明基板以及多重电极132a的材料与上文第二实施例相似,故不予赘述。

84.在本实施例中,主要电极132、透明导电膜、透明基板以及多重电极132a的配置型态与上文第二实施例相似,故不予赘述。不同之处在于,透明导电膜为矩形,主要电极132以及多重电极132a虽是沿着透明导电膜的边缘配置,但主要电极132以及多重电极132a仅仅只是沿着透明导电膜的边缘配置而不紧贴透明导电膜的边缘,亦即,在主要电极132以及多重电极132a与透明导电膜的边缘之间存在间距。此时,透明导电膜的面积相较于主要电极132以及多重电极132a所围的外圈面积大,但通电时电流会以电极之间的最短路径流通,不受透明导电膜面积变大而影响。

85.图14为依照本发明的第十一实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。图14所示的第十一实施例相似于前述图5所示的第五实施例,故相同组件的规格与配置在此不予赘述。

86.请参照图14,透明电热薄膜140可包括至少两个主要电极142、透明导电膜(未绘示)、透明基板(未绘示)以及至少四个多重电极142a。多重电极142a与主要电极142的阻值都小于透明导电膜的阻值的1/10倍至1/1000倍。主要电极142的驱动方式不限定于电压或电流驱动。透明导电膜的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极142、透明导电膜、透明基板以及多重电极142a的材料与上文第五实施例相似,故不予赘述。

87.在本实施例中,主要电极142、透明导电膜、透明基板以及多重电极142a的配置型态与上文第五实施例相似,故不予赘述。不同之处在于,主要电极142以及多重电极142a虽是沿着透明导电膜的边缘配置,但主要电极142以及多重电极142a仅仅只是沿着透明导电膜的边缘配置而不紧贴透明导电膜的边缘,亦即,在主要电极142以及多重电极142a与透明导电膜的边缘之间存在间距。此时,透明导电膜的面积相较于主要电极142以及多重电极142a所围的外圈面积大,但通电时电流会以电极之间的最短路径流通,不受透明导电膜面积变大而影响。

88.图15为依照本发明的第十二实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。图15所示的第十二实施例相似于前述图5所示的第五实施例,故相同组件的规格与配置在此不予赘述。

89.请参照图15,透明电热薄膜150可包括至少两个主要电极152、透明导电膜(未绘示)、透明基板(未绘示)以及至少四个多重电极152a。多重电极152a与主要电极152的阻值都小于透明导电膜的阻值的1/10倍至1/1000倍。主要电极152的驱动方式不限定于电压或电流驱动。透明导电膜的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极152、透明导电膜、透明基板以及多重电极152a的材料与上文第五实施例相似,故不予赘述。

90.在本实施例中,主要电极152、透明导电膜、透明基板以及多重电极152a的配置型态与上文第五实施例相似,故不予赘述。不同之处在于,主要电极152以及多重电极152a虽是沿着透明导电膜的边缘配置,但其中一个主要电极152以及部分多重电极152a仅仅只是

沿着透明导电膜的边缘配置而不紧贴透明导电膜的边缘,亦即,在其中一个主要电极152以及部分多重电极152a与透明导电膜的边缘之间可存在间距。此时,透明导电膜的面积相较于主要电极152以及多重电极152a所围的外圈面积大,但通电时电流会以电极之间的最短路径流通,不受透明导电膜面积变大而影响。

91.图16为依照本发明的第十三实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。图16所示的第十三实施例相似于前述图6所示的第六实施例,故相同组件的规格与配置在此不予赘述。

92.请参照图16,透明电热薄膜160可包括至少两个主要电极162、透明导电膜(未绘示)、透明基板(未绘示)以及至少四个多重电极162a。多重电极162a与主要电极162的阻值都小于透明导电膜的阻值的1/10倍至1/1000倍。主要电极162的驱动方式不限定于电压或电流驱动。透明导电膜的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极162、透明导电膜、透明基板以及多重电极162a的材料与上文第六实施例相似,故不予赘述。

93.在本实施例中,主要电极162、透明导电膜、透明基板以及多重电极162a的配置型态与上文第六实施例相似,故不予赘述。不同之处在于,主要电极162以及多重电极162a虽是沿着透明导电膜的边缘配置,但主要电极162以及多重电极162a仅仅只是沿着透明导电膜的边缘配置而不紧贴透明导电膜的边缘,亦即,在主要电极162以及多重电极162a与透明导电膜的边缘之间存在间距。此时,透明导电膜的面积相较于主要电极162以及多重电极162a所围的外圈面积大,但通电时电流会以电极之间的最短路径流通,不受透明导电膜面积变大而影响。

94.图17为依照本发明的第十四实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。图17所示的第十四实施例相似于前述图2a、图2b、图2c、图2d与图2e所示的第二实施例,故相同组件的规格与配置在此不予赘述。

95.请参照图17,透明电热薄膜170可包括至少两个主要电极172、透明导电膜(未绘示)、透明基板(未绘示)以及至少四个多重电极172a。多重电极172a与主要电极172的阻值都小于透明导电膜的阻值的1/10倍至1/1000倍。主要电极172的驱动方式不限定于电压或电流驱动。透明导电膜的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极172、透明导电膜、透明基板以及多重电极172a的材料与上文第二实施例相似,故不予赘述。

96.在本实施例中,主要电极172、透明导电膜、透明基板以及多重电极172a的配置型态与上文第二实施例相似,故不予赘述。不同之处在于,主要电极172以及多重电极172a虽是沿着透明导电膜的边缘配置,但主要电极172仅仅只是沿着透明导电膜的边缘配置而不紧贴透明导电膜的边缘,而多重电极172a的一部分不紧贴透明导电膜的边缘,亦即,在主要电极172以及多重电极172a与透明导电膜的边缘之间可存在间距。此时,透明导电膜的面积相较于主要电极172以及多重电极172a所围的外圈面积大,但通电时电流会以电极之间的最短路径流通,不受透明导电膜面积变大而影响。更详细而言,透明导电膜例如可以是椭圆形,而主要电极172以及多重电极172a的外围边缘轮廓线则可以是圆形。

97.图18为依照本发明的第十五实施例的透明电热薄膜的俯视示意图。

98.请参照图18,透明电热薄膜180可包括至少两个主要电极182、透明导电膜(未绘示)、透明基板(未绘示)以及至少四个多重电极182a。多重电极182a与主要电极182的阻值

都小于透明导电膜的阻值的1/10倍至1/1000倍。主要电极182的驱动方式不限定于电压或电流驱动。透明导电膜的片电阻值例如是1ω/

□

至1000ω/

□

,较佳例如是20ω/

□

至400ω/

□

。主要电极182、透明导电膜、透明基板以及多重电极182a的材料与上文第二实施例相似,故不予赘述。

99.在本实施例中,主要电极182、透明导电膜、透明基板以及多重电极182a的配置型态与上文第二实施例相似,故不予赘述。不同之处在于,主要电极182以及多重电极182a虽是沿着透明导电膜的边缘配置,但主要电极182仅仅只是沿着透明导电膜的边缘配置而不紧贴透明导电膜的边缘,而多重电极182a的一部分不紧贴透明导电膜的边缘,亦即,在主要电极182以及多重电极182a与透明导电膜的边缘之间可存在间距。此时,透明导电膜的面积相较于主要电极182以及多重电极182a所围的外圈面积大,但通电时电流会以电极之间的最短路径流通,不受透明导电膜面积变大而影响。更详细而言,透明导电膜例如可以是圆形,而主要电极182以及多重电极182a的外围边缘轮廓线则可以是椭圆形。

100.基于上述,本发明实施例的透明电热薄膜包括至少两个主要电极以及至少四个多重电极,多重电极配置于主要电极之间。通过多重电极加热可达到穿透度≥80%,避免车灯的光学、照明亮度与穿透率受到影响。同时,基于多重电极的设置规格以及尺寸距离调整,更可降低能源消耗,改善侧边两端冷区的发热均匀性,提高发热大于40℃的面积。另一方面,本发明的透明电热薄膜没有金属线路干扰车灯内传感器(sensor)感测信号。此外,更可以依据实际需求使用不同形状配置的透明电热薄膜、主要电极以及多重电极。

101.虽然结合以上实施例公开了本发明,然而其并非用以限定本发明,任何所属技术领域中普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,可作些许的更动与润饰,故本发明的保护范围应当以所附的权利要求所界定的为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1