间隔柱的制作方法

1.本公开涉及一种间隔柱,尤其涉及一种可对两片或以上的装配板,例如金属机板或印刷电路板进行区隔的间隔柱。

背景技术:

2.按计算机或电子设备中为了将一装配板,例如印刷电路板与另一装配板,例如壳体的机板或另一印刷电路板予以隔开,通常会在该装配板与另一装配板之间插接多个间隔柱,使两装配板彼此隔开。此举,除可提供该印刷电路板稳固支撑及定位效果外,并可避免两装配板因叠置所造成短路的情况发生。

3.如图1所示,其显示一常见间隔柱扣接于两装配板的剖面图,该间隔柱在一固定件10的两端分别一体设有一第一弹性扣勾101及一第二弹性扣勾102,该第一弹性扣勾101插入一第一装配板20,例如金属机板的一第一板孔201内,而该第二弹性扣勾102插入一第二装配板30,例如的一第二板孔301内,使得该固定件10介于该第一、第二装配板20、30之间,并将第一装配板20与第二装配板30间形成一间距。

4.唯有该间隔柱仅能供该第一装配板20和该第二装配板30的定位及隔开,由于电子产品的内部空间有限,若须另增其他的装配板,例如第三装配板,则前述间隔柱并无提供该第三装配板装设的定位结构,以致该第三装配板因无法装设,而被迫变更设计。

5.再者,前述间隔柱未设有一缓冲机制,因此在遭遇外力撞击或装设该装配板的该电子设备掉落时,往往造成该印刷电路板上的电子零件因振动而损毁,而有待相关业者的改善。

技术实现要素:

6.本公开主要目的在于提供一种间隔柱,其具有能供两片或以上的装配板选择性装设的三个结合部,使多个该装配板间隔地定位于该间隔柱上,且该间隔柱设有一减震的缓冲机构,使该间隔柱与多个该装配板具有弹性伸缩的缓冲空间,以避免碰撞或装设多个该装配板的一设备掉落时所造成的损伤。

7.为达到前述的目的,本公开所采取的技术手段是提供一种间隔柱,其包括一固定件,其具有一基座,该基座底部轴向伸出一用以插接于一第一装配板的第一结合部,而该基座上方凸设一供一弹性组件的一第一端套接与定位的套柱,以及该套柱上方轴向延伸一轴杆;以及一承载件,其具有一支承座,该支承座底部轴向伸出一具有一轴孔的轴套,该轴套供该弹性组件的一第二端套接与定位,且该轴孔供该轴杆插入,且两者间设有一防脱机构,以作为该弹性组件伸展的限制;该支承座顶面的一第一支撑平台凸设一用以插接于一第二装配板的第二结合部;以及该第二结合部顶部连接一设有一第三结合部的第二支撑平台,该第三结合部用以插接于一第三装配板;其中,该第三结合部的尺寸小于该第二结合部的尺寸,使该第二装配板能通过该第三结合部,并扣接于该第二结合部。

8.在一实施例中,该第一结合部是由至少两扣钩组成一箭矢状的扣接件,且相邻的

两扣钩之间设有一沟槽,使该扣钩能形成径向压缩或扩张。

9.在一实施例中,该基座底面周缘另凸设高度小于该第一结合部的至少两支撑脚。

10.在一实施例中,该套柱的外周面为锥形,且与该基座的交接面设有供该弹性组件的该第一端固定的一柱槽;以及该支承座与该轴套的交接面设有供该弹性组件的该第二端固定的一套槽。

11.在一实施例中,该轴杆与该轴孔之间设有一防脱机构,该防脱机构包括将至少第一挡钩和至少一第二挡钩分别设在该轴杆的一自由端和该轴孔的一入口端;当该至少第一挡钩与该至少一第二挡钩互相抵接时,该承载件不致从该固定件上脱离。

12.在一实施例中,该轴杆的外周面与该轴孔的内部另相对设有一轨道装置,该轨道装置的一部分是在该轴杆的外周面径向凸设至少两第一滑轨,且相邻的两所述第一滑轨之间形成一第一滑槽;以及该轴孔内部设有该轨道装置的另一部分,其一入口端相对于各该第一滑轨和各该第一滑槽位置对应设置一第二滑槽和一第二滑轨,使该轴杆插入该轴孔内;以及该轴杆的一自由端和该轴孔的一入口端设有一防脱机构,该防脱机构包括在至少一第一滑槽的底端设有一第一挡钩,而该轴孔的该入口端对应各该第一挡钩的该第二滑轨则凸设一第二挡钩,当该至少第一挡钩与该至少一第二挡钩互相抵接时,该承载件不致从该固定件上脱离。

13.在一实施例中,该轴杆顶部的自由端为锥形或弧形,而该轴孔的该入口端设有一倒角,使该轴杆的该锥形或弧形自由端能沿着该倒角,以进入该轴孔内。

14.在一实施例中,该第二结合部包括由一第一立柱的顶部向下斜向延伸一对第一弹性钩片,使该对第一弹性钩片能形成径向压缩或扩张,且该对第一弹性钩片各自的自由端向下伸出一连接于该第一支撑平台的第一阶片。

15.在一实施例中,该第三结合部包括由一第二立柱的顶部向下斜向延伸一对第二弹性钩片,使该对第二弹性钩片能形成径向压缩或扩张,且该对第二弹性钩片各自的自由端向下伸出一连接于该第二支撑平台的第二阶片。

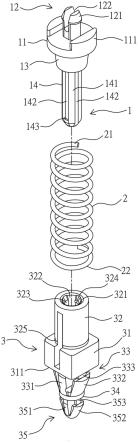

16.在一实施例中,该第一装配板、该第二装配板和该第三装配板为金属、非金属机板或印刷电路板。

附图说明

17.为进一步说明本公开的具体技术内容,首先请参阅图式,其中:

18.图1为常见间隔柱装设于两装配板之间的剖面图;

19.图2及图3为本公开间隔柱两不同视角的立体分解图;

20.图4为本公开间隔柱组立后的立体图;

21.图5为图4沿着线a-a所截取的剖面图;

22.图6为图4沿着线b-b所截取的剖面图;

23.图7至图10为本公开间隔柱与三片装配板组装时的流程图;以及

24.图11为图10沿着线c-c所截取的剖面图。

25.【附图标记说明】

26.1-固定件;2-弹性组件;3-承载件;4-第一装配板;5-第二装配板;6-第三装配板;11-基座;111-支撑脚;12-第一结合部;13-套柱;14-轴杆;121-扣钩;122-沟槽;131-柱槽;

141-第一滑轨;142-第一滑槽;143-第一挡钩;134-挡钩;143-第一挡钩;21-第一端;22-第二端;31-支承座;311-第一支撑平台;32-轴套;321-轴孔;322-第二滑槽;323-第二滑轨;324-第二挡钩;325-套槽;33-第二结合部;331-第一立柱;332-第一弹性钩片;333-第一阶片;34-第二支撑平台;35-第三结合部;351-第二立柱;352-第二弹性钩片;353-第二阶片;41-第一板孔;51-第二板孔;61-第三板孔。

具体实施方式

27.如图2至图6所示,基本上,本公开间隔柱包括一固定件1,一弹性组件2,以及一承载件3,该固定件1及该承载件3各自以高分子绝缘材料,例如尼龙一体射出成型,以形成绝缘效果。

28.该固定件1具有一基座11,该基座11底部轴向伸出一第一结合部12,该第一结合部12用以插接于一第一装配板4(显示于图7)默认的一第一板孔41内。如图2及图3所示,该第一结合部12实施时为由至少两扣钩121组成一箭矢状的扣接件,且相邻的两扣钩121之间设有一沟槽122,多个使该扣钩121具有径向压缩或扩张的功能。其中,该基座11底面周缘另凸设高度小于该第一结合部12的至少两支撑脚111,多个该支撑脚111的作用在于,当该第一结合部12插接于该第一装配板4时,可避免对该第一装配板4过度加压,并提供支撑的功能外,同时提供所需的间隔高度。

29.再者,该基座11上方则凸设一套柱13,该套柱13的外周面以锥形为佳,以利于该弹性组件2的一端套入,且与该基座11的交接面则设有供该弹性组件2的一端部固定的一柱槽131。

30.此外,该套柱13上方轴向延伸一轴杆14,以便插设于该承载件3内,使两者结合为一体。其中,该轴杆14的外周面与该承载件3的一轴孔321的内部相对设有一轨道装置,请参阅图2及图3,该轨道装置的一部分是在该轴杆14外周面径向凸设至少两第一滑轨141,且相邻的两第一滑轨141之间则形成一第一滑槽142,也即多个该第一滑轨141之间各自交错设置一第一滑槽142,且其中至少一第一滑槽142的底端则设有一第一挡钩143。另为使该轴杆14容易插入该轴孔321内,因此,该轴杆14顶部的自由端以锥形或弧形为佳。

31.该弹性组件2实施时以线形弹簧为佳,因此该线形弹簧具有套接于该柱槽131内的一第一端21;以及套接于该承载件3的一第二端22,以便利用该弹性组件2提供弹性伸缩的缓冲空间。

32.该承载件3具有一支承座31,该支承座31底部轴向伸出一具有该轴孔321的轴套32,且该轴孔321内设有该轨道装置的另一部分,也即该轴孔321相对于各该第一滑轨141和各该第一滑槽142位置对应设置一第二滑槽322和一第二滑轨323,以利形成对准与插入;其中该轴孔321的一入口端对应各该第一挡钩143的该第二滑轨323则凸设一第二挡钩324,且各该第二挡钩324与对应的该第一挡钩143互为扣接时,即能防止该承载件3从该固定件1的上方脱出,并为该弹性组件2伸展的限制。

33.前述的实施例是将一防脱机构设于该轨道装置上,而在另一实施例中,则是将该防脱机构,例如前述至少第一挡钩和至少一第二挡钩分别设在该轴杆14的一自由端和该轴孔321的一入口端,也能获致该承载件3从该固定件1上方脱出的效果。特别是,该轴孔321的该入口端设有一倒角,以利该轴杆14的该锥形或弧形自由端能沿着该倒角,以进入该轴孔

321内,以方便进行插接的工序。

34.再者,该支承座31与该轴套32的交接面也设有供该弹性组件2的该第二端22固定的一套槽325。

35.此外,该支承座31顶面的一第一支撑平台311则凸设一第二结合部33。该第二结合部33用以插接于一第二装配板5(显示于图8)默认的一第二板孔51内。请再参阅图2及图3,该第二结合部33实施时为由一第一立柱331的顶部向下斜向延伸一对第一弹性钩片332,使该对第一弹性钩片332具有径向压缩或扩张的功能。其中,该对第一弹性钩片332各自的自由端向下伸出一连接于该第一支撑平台311的第一阶片333,以便扣接于该第二装配板5的该第二板孔51内,使该第二装配板5位于该第一支撑平台311之上,以提供对该第二装配板5避免过度加压,并提供支撑的功能外,同时提供所需的间隔高度。

36.进一步地,该第二结合部33顶部连接一第二支撑平台34,且该第二支撑平台34纵向凸设一第三结合部35,该第三结合部35用以插接于一第三装配板6(显示于图9)默认的一第三板孔61内。请再参阅图2及图3,该第三结合部35的造型与该第二结合部33相同,并包括由一第二立柱351的顶部向下斜向延伸一对第二弹性钩片352,使该对第二弹性钩片352具有径向压缩或扩张的功能。其中,该对第二弹性钩片352各自的自由端向下伸出一连接于该第二支撑平台34的第二阶片353,以便扣接于该第三装配板6的该第三板孔61内,使该第三装配板6位于该第二支撑平台34之上,以提供对该第三装配板6避免过度加压,并提供支撑的功能外,同时提供所需的间隔高度。其中,该第三结合部35的尺寸小于该第二结合部33的尺寸,使该第二装配板5的该第二板孔51能通过该第三结合部35,并扣接于该第二结合部33。

37.该间隔柱组装时,首先将该弹性组件2的该第一端21朝下往该固定件1的该套柱13套入,并扣入于该柱槽131内。接着,将该承载件3的轴套32穿入该弹性组件2,并将该轴孔321内的该轨道装置,例如,该第二滑槽322和第二滑轨323对准该轴杆14的该轨道装置,例如该第一滑轨141和该第一滑槽142插入,直到两者的防脱机构,例如该至少一第二挡钩324越过该至少第一挡钩143后,且该弹性组件2的该第二端22扣入该套槽325内,即完成该间隔柱的组装。

38.该间隔柱组装后的立体图显示于图4;图5为图4沿着线a-a所截取的剖面图,以显示该至少第一挡钩143与该至少一第二挡钩324形成互相抵接的该防脱机构,且该弹性组件2用以弹性支撑该承载件3,使该间隔柱成为一低负荷减震器;以及图6为图4沿着线b-b所截取的剖面图,以分别显示该第一结合部12、该第二结合部33和该第三结合部35具有径向压缩或扩张的功能。

39.请参阅图7至图10,其分别显示该间隔柱与三片装配板组装时的流程图。首先,如图7所示,其将该间隔柱底部的该第一结合部12对准该第一装配板4的该第一板孔41插入,使该间隔柱固定于该第一装配板4,并让多个该支撑脚111支撑于该第一装配板4上。接着,如图8所示,其将该第二装配板5的该第二板孔51通过该第三结合部35,并对准和扣接于该第二结合部33。随后,如图9所示,其将该第三装配板6的该第三板孔61对准并直接扣接于该第三结合部35。最后,如图10所示,其显示该三片装配板4、5及6间隔地定位于该间隔柱上的立体图。

40.图11为图10所示间隔柱沿着线c-c所截取的剖面图,从图中可以明显看出该间隔

柱的底部借由该第一结合部12固定于该第一装配板4之上;该第二装配板5借由该第二结合部33固定并支撑于该第一支撑平台311之上;以及该第三装配板6借由该第三结合部35固定并支撑于该第二支撑平台34之上。事实上,该第三结合部35为选择性的使用,也就是说,若无该第三装配板6,也能直接将该间隔柱施用于该第一装配板4和该第二装配板5,即能获致前述对该第二装配板5产生低负荷的减震效果,而该第三结合部35则能作为日后扩充的需求。

41.是以,经由本公开的实施,其所增益的功效在于,该间隔柱具有能供两片或以上的装配板选择性装设的三个结合部,使多个该装配板间隔地定位于该间隔柱上,且该间隔柱设有一减震的缓冲机构,例如弹性组件,使该间隔柱与该与多个该装配板具有弹性伸缩的缓冲空间,以避免碰撞或装设多个该装配板的一设备掉落时所造成的损伤。

42.再者,由于该第三结合部的尺寸小于该第二结合部的尺寸,因此能依序扣接该第二装配板和该第三装配板,以免除常见该第三装配板是以侧向套接方式逐个安装于该间隔柱上的不便,以及时间的耗费,堪称同类物品前所未见的一大佳构。

43.以上所述的具体实施例,对本公开的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本公开的具体实施例而已,并不用于限制本公开,凡在本公开的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1