一种变流器通风结构及其工作方法与流程

本发明涉及工业生产,特别涉及一种变流器通风结构及其工作方法。

背景技术:

1、变流器的种类包括:整流器(交流变直流<ac/dc>)、逆变器(直流变交流<dc/ac>)、交流变流器(交流变频器<ac/ac>)和直流变流器(直流斩波器<dc chopper>),其中,光伏逆变器是光伏行业经常使用的一种变流器,现有技术中,为解决光伏逆变器的温度过高时,直接切断了直流升压电路,导致光伏逆变器无法继续给负载供电,负载面临突然断电的情况,公开号为cn218006879u的中国专利公开了一种光伏逆变器,具有在光伏逆变器本体的温度达到预设的数值时,通过开启散热风扇和出风孔加强散热效果,使得光伏逆变器本体继续运行为负载供电,提高用户使用体验感的效果。

2、该装置虽然实现了变流器本体在温度达到预设值时开启风扇散热,保障光伏逆变器本体继续运行为负载供电,但其通过散热风扇直接将气流吹进壳体对光伏逆变器本体进行散热并经出风孔流出壳体的方式,并未对气流进行有效的引导,而变压器模块组成单元因高度较高,会对其相互靠近的一侧会产生遮挡,气流不能有效的流经该间隙进行降温,使得该间隙位置处易产生高温,增加散热风扇的持续工作时间,提高散热能耗,因此,本技术提供了一种变流器通风结构及其工作方法来满足需求。

技术实现思路

1、本发明要解决的技术问题是提供一种变流器通风结构及其工作方法以解决现有的光伏逆变器通过散热风扇直接将气流吹进壳体对光伏逆变器本体进行散热并经出风孔流出壳体的方式,并未对气流进行有效的引导,而变压器模块组成单元因高度较高,会对其相互靠近的一侧会产生遮挡,气流不能有效的流经该间隙进行降温,使得该间隙位置处易产生高温,增加散热风扇的持续工作时间,提高散热能耗的问题。

2、为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:

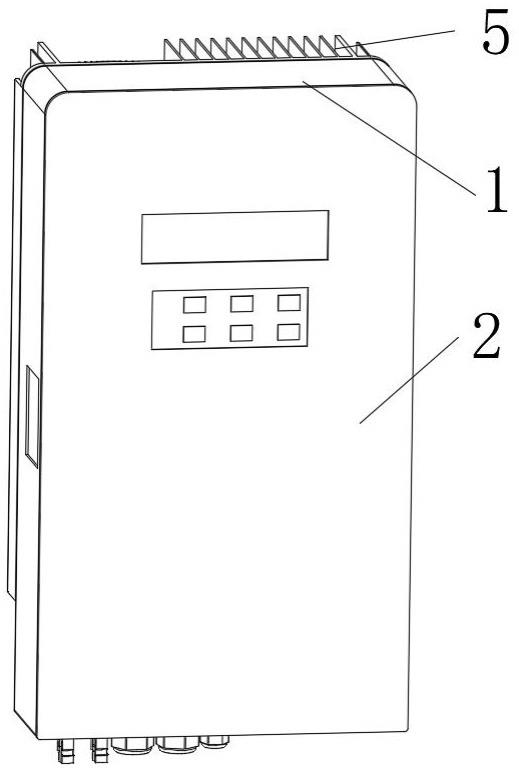

3、一种变流器通风结构,包括可拆卸连接的底壳和面罩,所述底壳内安装有逆变器本体和控制板,所述控制板位于所述逆变器本体的下方,所述底壳的一侧开设有贯穿所述底壳的第一通孔,所述底壳开设所述第一通孔的位置处安装有将散热气流沿垂直与所述逆变器本体正面吹向所述逆变器本体的吹风部件; 所述吹风部件包括可拆卸连接在所述第一通孔处的第一风扇,所述第一风扇上可拆卸连接有延伸至所述面罩背部的第一风管,所述第一风管远离所述第一风扇的一端固定连接有第一风箱,所述第一风箱固定连接在所述面罩的背部,所述第一风箱远离所述面罩的一侧开设有若干沿所述底壳长度方向延伸的出风口,所述出风口的长度大于所述逆变器本体的最大宽度,靠近所述第一风箱相对两侧端部的两所述出风口的间距大于所述逆变器本体的最大长度;所述底壳的两侧内壁可拆卸连接有导风板,所述导风板上开设有若干沿所述底壳宽度方向延伸的第一风口,所述导风板远离所述逆变器本体的一侧固定连接有若干沿所述底壳宽度方向延伸的第一导风条,所述第一导风条远离所述导风板的一侧倾斜向所述控制板的正面延伸。

4、优选地,所述底壳的底部开设有若干贯穿所述底壳的第一风孔;所述底壳内设置有用于检测所述逆变器本体和所述控制板温度数据的温度传感器、用于控制所述第一风扇转动的控制单元,所述温度传感器与所述控制单元电信连接,所述控制单元与所述第一风扇电信连接。

5、优选地,所述底壳开设有第一通孔的相对侧开设有第二通孔,所述底壳内还安装有用于向所述底壳外抽风的抽风部件;所述抽风部件包括可拆卸连接在所述第二通孔处的第二风扇,所述第二风扇与所述控制单元电信连接,所述第二风扇上可拆卸连接有延伸至所述底壳背部内壁的第二风管,所述第二风管远离所述第二风扇的一端固定连接有第二风箱,所述第二风箱可拆卸连接在所述底壳的背部内壁,所述第二风箱与所述底壳的背部内壁之间设置有导热垫,所述第二风箱上可拆卸连接有若干贯穿所述第二风箱并与所述第二风箱内部相连通的导风管,所述导风管沿所述底壳的长度方向上开设有若干贯穿所述导风管的抽风口,所述抽风口的轴线与所述底壳的宽度方向平行,所述导风管为绝缘材质;所述逆变器本体可拆卸连接在所述第二风箱上,所述逆变器本体和所述第二风箱之间设置有绝缘导热垫,所述逆变器本体上设置有变压器模块和功率模块。

6、优选地,所述功率模块包括功率单元和可拆卸连接在所述第二风箱上的若干第二散热器,所述第二散热器与所述功率单元贴触,所述导风管位于相邻两所述变压器模块以及相邻两所述第二散热器之间,所述抽风口靠近所述变压器模块和所述第二散热器的背部,所述底壳的背部固定连接有第一被动散热器。

7、优选地,所述导风管的正面对称开设有两个斜面。

8、优选地,所述导风管的横截面为l形,所述第二风箱的正面底部开设有多个与所述导风管数量相适配的连通孔,所述导风管的短边端部固定连接有限位板,所述限位板通过螺栓与所述第二风箱固定连接,所述限位板远离所述导风管的一端固定连接有与所述连通孔相适配的连接管,所述连接管的底部封闭,所述第二风箱内设置有多组散热片,每组所述散热片均包括多个所述散热片,所述散热片和正面和背面分别与所述第二风箱的正面内壁以及背面内壁连接,多个所述散热片均位于所述变压器模块和所述功率模块的背部的投影范围内,多个所述散热片靠近所述第二风箱底部的一端向所述连通孔的中心弯曲延伸,相邻两个所述连接管相互靠近的一侧组成一独立风道,所述连接管靠近所述散热片的一侧开设有若干与独立风道相适配的第二出风槽,所述连接管的底部内壁还固定连接有引流块,所述引流块用于将沿所述导风管长边进入所述连接管内的风快速引导至所述第二出风槽位置处,位于所述导风管背部投影范围内的相邻两个所述散热片相互靠近的一侧组成的独立风道封闭。

9、优选地,所述底壳的底部内壁固定连接有若干相平行的第二导风条,所述第二导风条远离所述底壳底部的一端倾斜向所述控制板的正面延伸。

10、优选地,所述第一风管与所述第一风箱的连接位置处位于所述第一风箱的底侧中部,所述第二风管与所述第二风箱的连接位置处位于所述第二风箱顶侧中部,若干所述导风管关于所述第二风箱的中心对称设置在所述第二风箱上。

11、优选地,所述导风管远离所述限位板的一端背部开设有与温度传感器探头相适配的限位槽,所述温度传感器的探头的检测面与所述第二风箱贴触。

12、优选地,所述第一风箱内可拆卸连接有引风板,所述引风板的底部开设有若干与所述出风口相适配的第一出风槽,所述第一出风槽靠近所述第一风管的一端均开设有与所述第一出风槽相连通的第二风口,所述第二风口为两端大腰部小的漏斗形口,所述第二风口远离所述第一出风槽的一端贯穿所述引风板。

13、一种变流器通风结构的工作方法,应用上述变流器通风结构,包括以下步骤:

14、s1:当通过温度传感器检测到逆变器本体或控制板温度过高时,控制单元控制第一风扇转动,第一风扇将外部气流经第一风管、第一风箱和出风口垂直输送至逆变器本体的正面,随着第一风扇的继续工作,散热气流穿过第一风口并在第一导风条的引导下倾斜向控制板的正面流动,最后经第一风孔流向外界;

15、s2:在吹风部件进入工作状态一定时间后,若温度传感器监测到逆变器本体上的温度并未被有效控制时,控制单元控制抽风部件工作,抽风部件通过第二风扇转动,将进入底壳内的散热气流经抽风口、导风管、第二风箱和第二风管快速引导至底壳外,同时在第二风扇工作产生的吸力作用下,外界空气还可经第一风孔进入底壳内,进入底壳内的气流经过吹过控制板并经第一导风条引导穿过第一风口与逆变器本体接触。

16、s3:抽风部件工作过程中,经抽风口、导风管、第二风箱和第二风管引导至底壳外的气流还会带动第二风箱内部空腔的热量,对第二风箱进行降温,与逆变器本体接触的气流会在抽风口的吸力作用下,沿底壳的宽度方向流经功率模块与变压器模块相互靠近的一侧,并流经沿途的其他电子元器件的侧面

17、本发明与现有技术相比,至少具有如下有益效果:

18、上述方案中,通过设置吹风部件,通过正面吹风的方式,避免了流经逆变器本体上的气流被发热量大的电子元器件周围的电子元器件遮挡,且通过出风口的尺寸设计,保障了逆变器本体上的电子元器件均能第一时间与进入底壳内的散热气流接触,有效的提高了逆变器本体上发热量大的电子元器件的散热效果,避免相邻的发热量大的电子元器件之间的间隙位置处产生高温,增加散热风扇的持续工作时间,提高散热能耗。

19、通过设置吹风部件和抽风部件,在吹风部件进入工作状态一定时间后,若温度传感器监测到逆变器本体上的温度并未被有效控制时,控制单元控制抽风部件工作,抽风部件通过第二风扇转动,将进入底壳内的散热气流经抽风口、导风管、第二风箱和第二风管快速引导至底壳外,以加快底壳内的气体的流动,同时在第二风扇工作产生的吸力作用下,外界空气还可经第一风孔进入底壳内,从而提高底壳内的进风量,进入底壳内的气流经过吹过控制板并经第一导风条引导穿过第一风口与逆变器本体接触,进而提高逆变器本体上电子元器件的散热效果。

20、通过设置抽风部件,经抽风口、导风管、第二风箱和第二风管引导至底壳外的气流还会带动第二风箱内部空腔的热量,对第二风箱进行降温,从而通过第二风箱和第二散热器提高对功率模块的散热效果,通过抽风口的位置设置,使得与逆变器本体接触的气流会在抽风口的吸力作用下,沿底壳的宽度方向流经功率模块与变压器模块相互靠近的一侧,并流经沿途的其他电子元器件的侧面,提高对逆变器本体上各电子元器件侧面的散热效果,进一步提高了逆变器本体的散热效率。

21、通过设置斜面使得第二风扇在不工作的情况下,垂直流向逆变器本体正面的气流可在斜面的分流下,快速向导风管的两侧运动,提高逆变器本体表面散热气流沿底壳宽度方向的流速,进一步保障变压器模块和功率模块的散热效果,在第二风扇工作的情况下,加速导风管正面的气流使其被快速引导至抽风口位置处,提高变压器模块和功率模块相邻电子元器件相互靠近一侧的气体流速,保障变压器模块和功率模块的散热效率。

22、通过设置导风管和散热片,当气流经抽风口、导风管和连接管排入至第二风箱内时,在第二出风槽和散热片的引导下,气流会经过变压器模块和功率模块在第二风箱上的投影位置处,同时,通过封闭位于导风管背部投影范围内的相邻两个散热片相互靠近的一侧组成的独立风道,提高了气流流动路径和精准性,增加了散热气流的利用率,提高第二风箱安装变压器模块和功率模块位置处的冷却效率,增加第二风箱对变压器模块和功率模块的散热效果。

23、通过设置第二风口,当气体流经第一风管进入第一风箱后,会通过第二风口进入第一出风槽并经第一出风槽和出风口排出,通过第二风口的形状设计,在文丘里效应的作用下,增加通过第一出风槽和出风口排出的气体流速,进一步提高对变压器模块和功率模块的散热效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!