一种功率柜的制作方法

本发明涉及功率设备,具体涉及一种功率柜。

背景技术:

1、光伏逆变器、储能变流柜等功率柜通常包括电抗器,电抗器具有较高的散热要求,且由于电抗器的重量较重,一般放置于功率柜的底部,功率柜在使用时一般是多个功率柜配合使用,几个功率柜并柜形成功率组,多个功率组并排,现有的功率柜的电抗器的散热方式多为风冷散热,如专利cn111465289a中,参见图1,电抗模块8置于柜体底部,电抗模块8置于第一风道24进风口的正下方,冷风流经过电抗模块8带走热量,再通过第一风道24排出机柜1,该方案中,对电抗模块8散热的第一风道24伸入了主防护区域,占用了主防护区域的空间,且使得第一风道24两侧的直流隔离开关(图1中左侧部分)和电容母排模块(图1中右侧部分)的连接不便捷,且由于第一风道24的风道壁可采用热传导性能良好的钣金件,密封等级差,不仅漏风,且使得电抗器8的热量会通过第一风道24的壁辐射在主防护区域内,提升了主防护区域2的温度。此外,功率柜有可能在户外使用,户外的地面温度有时候较高,因而从底部进入的冷风可能温度较高,该散热方式很可能使得地面的热风进入电抗器内,使得电抗器的散热效率较差。

技术实现思路

1、本发明的目的在于克服背景技术中存在的上述缺陷或问题,提供一种功率柜,其第一发热件散热效率高且不易对柜体在散热腔上方的进风产生影响或对下游的功率柜进风产生不良影响。

2、为达成上述目的,本发明及其优选实施例采用如下技术方案但实施例不限于下述方案:

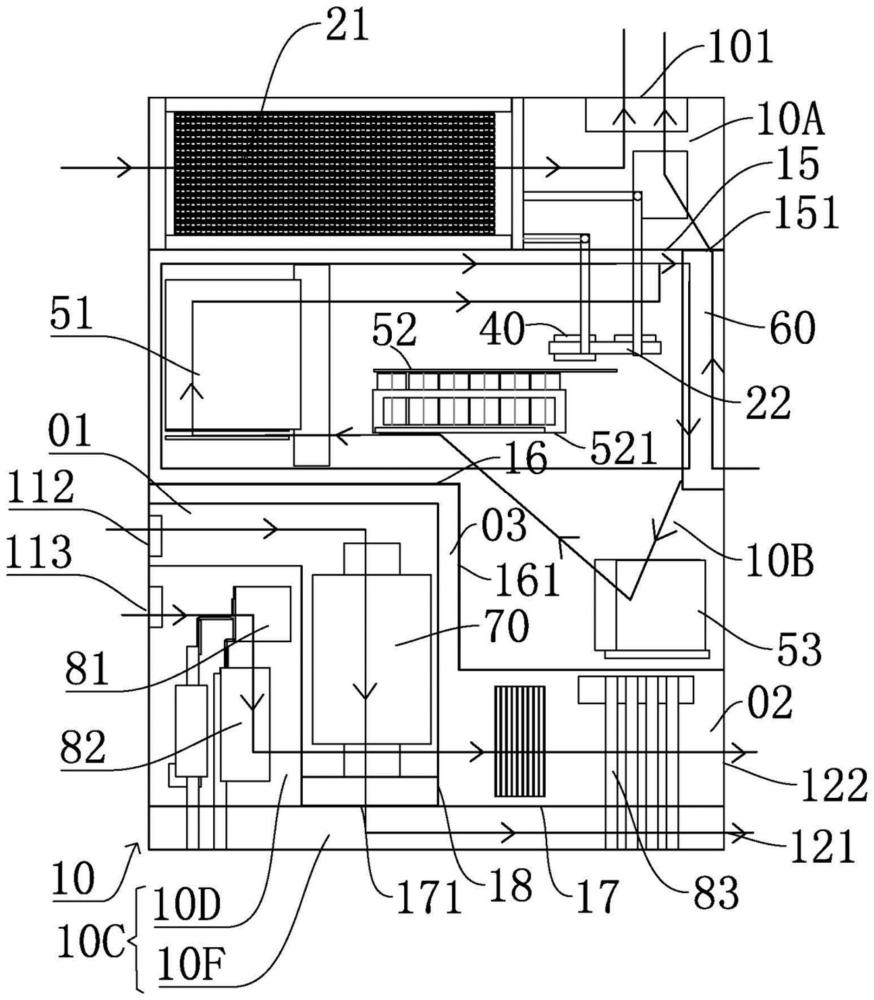

3、技术方案一,一种功率柜,包括柜体,其底部设有散热腔,所述散热腔的侧部设有第一进风口和第一出风口,所述第一进风口和第一出风口连通形成第一风道,所述第一进风口高于第一出风口且远离地面,所述第一风道具有一竖直延伸的容置段和一连通所述第一进风口和所述容置段的输入端的过风段,所述过风段仅用于过风;和第一发热件,其沿竖直方向延伸,其置于所述第一风道的容置段内并与第一风道的风道壁之间形成过风间隙,其顶端不高于所述容置段的输入端以允许第一进风口的风流自上而下带走所述第一发热件的热量。

4、基于技术方案一,还设有技术方案二,技术方案二中,还包括发热量小于第一发热件的第二发热件;所述散热腔的侧部还设有与第一进风口位于同一表面的第二进风口和一第二出风口,所述第二进风口和第二出风口连通形成第二风道且两者均位于第一进风口和第一出风口之间,所述第二进风口高于第二出风口;所述第一风道至少部分位于第二风道中;所述第二发热件置于散热腔内并至少部分位于所述第二风道内。

5、基于技术方案二,还设有技术方案三,技术方案三中,所述第一进风口的风量大于第二进风口的风量,所述散热腔沿第一方向设有彼此平行且相对的第一侧壁和第二侧壁,所述第一进风口和第二进风口均位于所述第一侧壁上,所述第一出风口和第二出风口均位于所述第二侧壁上。

6、基于技术方案三,还设有技术方案四,技术方案四中,所述散热腔内于第一出风口和第二出风口之间设有内隔板以将散热腔分隔为与第一进风口、第二进风口和第二出风口对应的上出风室和与第一出风口对应的下出风室;所述内隔板上开设有连通第一进风口和第一出风口的流风口,所述流风口形成所述第一风道的容置段的输出端,所述流风口与第一出风口之间形成所述第一风道的另一部分;所述第一发热件位于所述上出风室;所述上出风室中第一风道外的部分形成所述第二风道。

7、基于技术方案四,还设有技术方案五,技术方案五中,所述柜体沿垂直于第一方向的第二方向布设有彼此平行且相对的第一抵接壁和第二抵接壁,所述下出风室还于第一抵接壁和第二抵接壁上形成与流风口连通的第三出风口和第四出风口。

8、基于技术方案五,还设有技术方案六,技术方案六中,所述柜体设有罩体,所述罩体一端连通第一进风口,另一端连通流风口;所述罩体沿第二方向的投影为l形并设有水平段和竖直段,所述水平段形成所述第一风道的过风段,所述竖直段形成所述第一风道的容置段。

9、基于技术方案六,还设有技术方案七,技术方案七中,所述罩体与第一抵接壁和第二抵接壁之间均形成过风间隙;所述散热腔背离第二侧壁的内表面设有朝向罩体且平行于第一侧壁的导风面,所述导风面与所述罩体之间形成过风间隙并与内隔板之间沿竖直方向相间隔。

10、基于技术方案七,还设有技术方案八,技术方案八中,所述罩体的顶面与散热腔的腔壁之间存有隔热间隙。

11、基于技术方案八,还设有技术方案九,技术方案九中,所述第二发热件包括熔断器、第一连接器和第二连接器,所述熔断器、第一连接器位于所述第一发热件沿第二方向靠近第一侧壁的一侧,所述第二连接器位于所述第一发热件沿第二方向靠近第二侧壁的另一侧;所述熔断器靠近第二进风口,所述第一连接器位于熔断器下方;所述第一连接器和第二连接器贯穿所述内隔板伸入下出风室。

12、基于技术方案九,还设有技术方案十,技术方案十中,所述柜体包括风机模块;所述风机模块装设于第一侧壁上并用于向第一进风口和第二进风口送风,且向第一进风口的送风量大于第二进风口的送风量。

13、由上述对本发明及其优选实施例的描述可知,相对于现有技术,本发明的技术方案及其优选实施例由于采用如下技术手段从而具备如下有益效果:

14、申请人经不断观察、实验和研究可知,现有技术方案中,导致产生“第一发热件散热效率低且干扰其他电气件散热”技术问题的原因在于以下几点,第一,用于对第一发热件进行散热的风流可能为来自地面的热风;第二,流经第一发热件的热风会通过辐射或其他方式干扰其他电气件。

15、技术方案一中,“地面”应理解为功率柜的支撑面;过风段仅用于过风,意指过风段内不会放置其他发热件;“过风间隙”应理解为仅用于过风,而不能在过风间隙内放置其他发热件。

16、第一进风口高于第一出风口且远离地面,第一发热件沿竖直方向延伸并置于第一风道的容置段内并与第一风道的风道壁形成过风间隙,其顶端不高于容置段的输入端以允许第一进风口的风流自上而下带走第一发热件的热量,一方面使得第一进风口远离地面,从而防止了地面温度高时进入第一风道的风流为热风,保证了进入第一风道的风流为远离地面的冷风,又由于过风段仅用于过风,第一发热件与第一风道的风道壁之间形成过风间隙,第一发热件的热量较为集中,因而第一进风口的冷风流直接流向第一发热件,并自上而下带走第一发热件的热量,风流流入过风间隙时流速较快,因而风流可快速带走第一发热件的热量,第一发热件的散热效率高;另一方面由于第一出风口更靠近地面,由于第一出风口较低使得第一出风口的热风出来后向上运动时运动轨迹基本为抛物线状,既避免了柜体在散热腔的上方与第一出风口相同的表面开设进风口时热风进入该进风口影响散热,也使得在多个功率柜沿水平方向并排使用时,不易对下游相邻的功率柜的进风口产生影响;此外,第一发热件位于独立的散热腔内,流经第一发热件的热风直接排出,不会干扰其他电气件。可知,本技术方案中,第一发热件的冷风温度低,散热效率高,同时第一发热件的热风即第一出风口的热风尽可能地靠近地面从而避免对柜体在散热腔的上方与第一出风口位于同一表面的进风口产生影响或对下游的功率柜产生影响。

17、技术方案二中,第二进风口与第一进风口位于同一表面,使得柜体的进风口相对集中,有利于对柜体进行整体布局设计,尤其是多个功率柜沿水平方向并排使用时;第二发热件至少部分位于第二风道内,由于第二进风口和第二出风口均位于第一进风口和第一出风口之间,且第二进风口高于第二出风口,因而,第一进风口相比于第二进风口更远离地面,第二出风口相比于第一出风口更远离地面,第一进风口的进风温度低于第二进风口的温度,第一出风口的出风温度高于第二出风口的出风温度,如此,使得更冷的风流可以为第一发热件散热,次冷的风流为第二发热件散热,更热的风流更靠近地面,次热的风流远离地面,在第一发热件的发热量大于第二发热件的发热量时,这一设置使得第一发热件和第二发热件同时具有较高的散热效率,同时,由于第一出风口的热风比第二出风口的热风更热,还使得第二出风口的热风可带着第一出风口的热风向上流动,由于柜体的第一出风口和第二出风口排出的热风都位于柜体的底部,避免了柜体在散热腔的上方与第一出风口和第二出风口相同的表面开设进风口时该进风口流入第一出风口和第二出风口的热风,也使得在多个功率柜沿水平方向并排使用时,不易对下游相邻的功率柜的进风口产生影响;其中,第二发热件至少部分位于第二风道内,第二发热件可通过第二风道散热,散热效率高,由于第二发热件的发热量较低,在散热的过程中,第二风道还可以带走第一风道的热量,从而进一步提高第一发热件的散热效率。第一发热件和第二发热件位于独立的散热腔内,流经第一发热件和第二发热件的热风直接排出,不会干扰其他电气件。

18、技术方案三中,第一侧壁和第二侧壁以外的柜体的侧壁无需进出风,也无需维护,从而可利用该侧壁与其他柜体进行并柜或沿垂直于水平的第一方向的方向间隔并排使用,不会影响功率柜本身的工作、散热和维护;在第一进风口的冷风温度低于第二进风口的冷风温度的基础上,第一进风口的风量大于第二进风口的风量,一方面进一步使得第一发热件具有较高的散热效率,对于第二发热件的热辐射较小,因而第二发热件的散热效率也较高;另一方面,还使得第一出风口的风量也大于第二出风口的风量,从而使得第一出风口的热风还能带着第二出风口的热风呈抛物线轨迹运动,从而远离散热腔上方的其他进风口或下游功率柜的进风口;将发热少的第二发热件置于风量小的第二风道内,即满足了第二发热件的散热需求,还可以为第一发热件辅助散热。

19、技术方案四中,第一风道由上下两部分形成,第一发热件位于上出风室中,使得第一发热件与地面之间隔着下出风室,避免了第一发热件受到地面热辐射的影响,且有利于使得第一出风口位于散热腔的底端。

20、技术方案五中,下出风室还于第一抵接壁和第二抵接壁上形成与流风口连通的第三出风口和第四出风口,使得流经第一发热件的热风除了通过第一出风口流出来,还可通过第三出风口和第四出风口流出,从而使得第一出风口的热风量减小,不易对下游的功率柜的第一进风口和第二进风口产生干扰;应理解,第一抵接壁和第二抵接壁均适于与其他功率柜并柜时使用,在多个功率柜沿第二方向并柜形成功率组时,只有位于最外侧的第三出风口和第四出风口会出风,位于中部的功率柜的第三出风口和第四出风口由于相邻的功率柜的风压较大不会向外出风。

21、技术方案六中,柜体设有罩体,保证了第一风道的过风段和容置段的形成。

22、技术方案七中,罩体与第一抵接壁和第二抵接壁之间均形成过风间隙,有利于第二进风口的冷风流通过罩体外时流速增大,冷风流在流至导风面后与导风面碰撞,流速进一步增大,与导风面撞击的风流沿着罩体外部向下流动,从而可带走第一发热件热辐射至罩体的热量,进一步提高了第一发热件的散热效率;由于导风面与内隔板沿竖直方向间隔,未与导风面碰撞的风流继续流向第二出风口。

23、技术方案八中,罩体的顶面与散热腔的腔壁之间存有隔热间隙,该隔热间隙与罩体和导风面间的过风间隙相配合,使得第一发热件的热量不易通过热辐射向上传递,进一步避免了对于其他电气件的影响。

24、技术方案九中,由于熔断器的发热量大于第一连接器和第二连接器,熔断器的耐温性低于第一连接器和第二连接器,熔断器和第一连接器靠近第一侧壁,第二连接器靠近第二侧壁,保证了熔断器的散热,且使得第一连接器和第二连接器分别靠近第一侧壁和第二侧壁,有利于与外部接线;熔断器靠近第二进风口,第一连接器位于熔断器下方,有利于接线及散热;第一连接器和第二连接器贯穿内隔板伸入下出风室,有利于接线操作。

25、技术方案十中,风机模块装设于第一侧壁,相比与装设于第二侧壁,风机模块的温度不会很高,从而使得风机不易损坏。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!