热管理系统及其控制方法与流程

本技术涉及储能系统温度控制,尤其是涉及一种热管理系统及其控制方法。

背景技术:

1、储能技术可以改变电力传输的实时特性,让电能使用更加灵活,是能源结构转变和电力生产消费方式变革的战略支撑技术。随着储能需求的不断增加,储能系统的温度控制是确保系统正常运行的关键环节。

2、机柜式储能系统是一种以机柜形式设计和安装的储能发电系统。它集成了储能设备(如电池组)、逆变器(pcs)以及其他必要的组件和控制设备,以实现电能的存储和转换功能。机柜式储能系统的高集成度便于安装和维护,该系统中的主要发热源为电池组和逆变器(pcs)。

3、发明人在实现本技术的过程中,发现现有技术至少存在以下问题:现有的机柜式储能系统降温冷却方案多采用风冷的冷却方式,随着储能电站能量密度的提升,风冷已无法满足储能系统的案例稳定运行,同时风冷结构会导致机组的整体体积过大。为解决上述问题,目前已逐渐应用液冷的技术方案来对储能系统进行温度控制,因逆变器(pcs)的运行对环境温度要求不高,可在较高温度环境运行,而电池组则对环境温度要求相对较高,需要在较低的温度环境下运行,因此,目前大部分的解决方案依旧使用风冷系统控制逆变器(pcs)的温度。现有技术的液冷方案仍存在机组体积较大,制冷机组数量过多,逆变器(pcs)运行可靠性低等问题。若逆变器(pcs)和电池组同样采用单一的一套制冷系统,对于逆变器(pcs)则会造成不必要的能源浪费。

技术实现思路

1、基于此,本技术提供一种热管理系统及其控制方法,以改善现有技术中存在的储能系统运行可靠性低及温度控制方案针对性差等问题至少之一。

2、为达到上述目的,本技术实施例的技术方案是这样实现的:

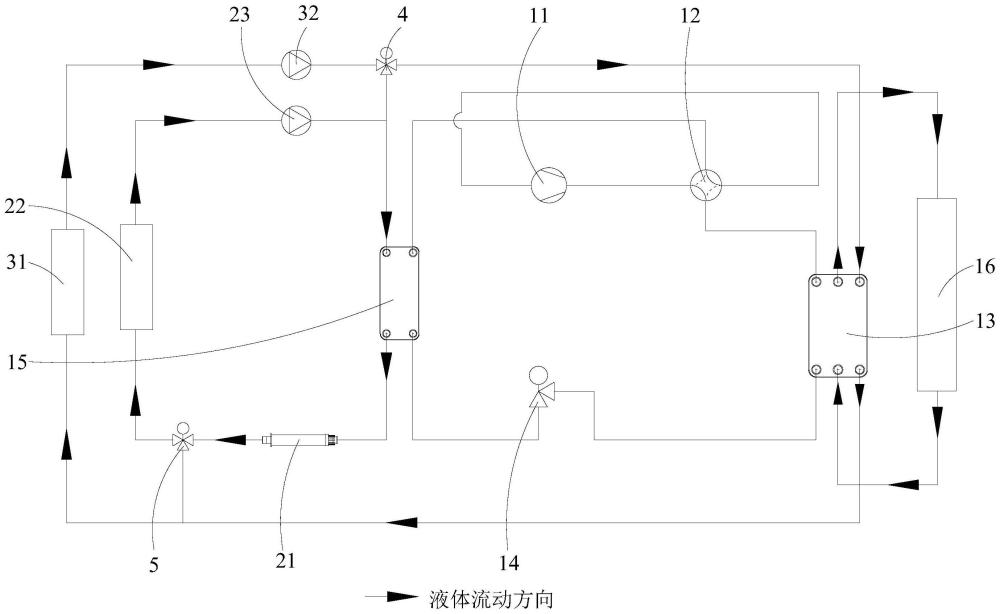

3、一方面,本技术实施例提供一种热管理系统,用于储能发电系统,包括制冷剂循环系统、第一载冷剂回路、第二载冷剂回路、第一控制阀和第二控制阀;

4、所述制冷剂循环系统包括串接的第一换热器和第二换热器,及与所述第二换热器形成循环回路的散热装置;

5、所述第一载冷剂回路用于对第一热源进行温度控制,所述第一载冷剂回路中的载冷剂能够于所述第一换热器处与所述制冷剂循环系统的制冷剂进行热交换;

6、所述第二载冷剂回路用于对第二热源进行温度控制,所述第二载冷剂回路中的载冷剂能够于所述第二换热器处与所述散热装置的载冷剂进行热交换;

7、所述第一控制阀用于控制所述第一载冷剂回路的出液端与所述第二载冷剂回路的出液端之间的通断,所述第二控制阀用于控制所述第一载冷剂回路的进液端与所述第二载冷剂回路的进液端之间的通断;所述第一控制阀或所述第二控制阀还用于控制所述第一载冷剂回路与所述第一换热器之间的通断。

8、在其中一个实施例中,所述第一载冷剂回路包括依次串接的加热器、第一换热模块和第一循环水泵;所述第一循环水泵设置在所述第一载冷剂回路的出液端,所述第一循环水泵的出口与所述第一换热器连接;所述加热器设在所述第一载冷剂回路的进液端,所述加热器的进口与所述第一换热器连接。

9、在其中一个实施例中,所述第二载冷剂回路包括串接的第二换热模块和第二循环水泵,所述第二循环水泵设置在所述第二载冷剂回路的出液端,所述第二循环水泵的出口与所述第二换热器连接;

10、所述制冷剂循环系统还包括压缩机、四通换向阀和膨胀阀,所述压缩机、所述四通换向阀、所述第二换热器、所述膨胀阀和所述第一换热器依次首尾连接。

11、在其中一个实施例中,所述第一控制阀和所述第二控制阀均为三通阀,所述第一控制阀设在所述第二载冷剂回路的出液端;所述第一控制阀的第一进口和所述第二循环水泵的出口连接;所述第一控制阀的第二进口和所述第一循环水泵的出口及所述第一换热器的进口连接;所述第一控制阀的第一出口和所述第二换热器连接;

12、所述第二控制阀设在所述第一载冷剂回路的进液端,所述第二控制阀的第一进口和所述加热器的出口连接,所述第二控制阀的第二进口和所述第二换热器连接,所述第二控制阀的第一出口和所述第一换热模块的进口连接。

13、在其中一个实施例中,所述第一控制阀为三通阀,所述第二控制阀为二通阀;所述第一控制阀设在所述第一载冷剂回路的出液端,所述第一控制阀的第三进口和所述第一循环水泵的出口连接,所述第一控制阀的第二出口和所述第二循环水泵的出口连接,所述第一控制阀的第三出口和所述第一换热器连接;

14、所述第二控制阀设在所述第一载冷剂回路的进液端和所述第二载冷剂回路的进液端之间,所述第二控制阀的第三进口和所述第二换热器连接,所述第二控制阀的第二出口和所述加热器的出口连接。

15、在其中一个实施例中,所述热管理系统还包括第三控制阀,所述第三控制阀为三通阀,所述第三控制阀设在所述第二载冷剂回路的出液端,所述第三控制阀的进口和所述第二换热模块的出口连接,所述第三控制阀的第二出口和所述第一换热模块的出口连接,所述第三控制阀的第一出口和所述第二循环水泵的进口连接。

16、另一方面,本技术实施例提供一种热管理控制方法,用于热管理系统,所述热管理系统包括制冷剂循环系统、第一载冷剂回路、第二载冷剂回路、第一控制阀和第二控制阀;

17、所述制冷剂循环系统包括四通换向阀、压缩机、以及依次连接设置的第二换热器、膨胀阀和第一换热器,及与所述第二换热器形成循环回路的散热装置;所述四通换向阀包括第一接口、第二接口、第三接口和第四接口;所述第一接口与所述压缩机的进口连接,所述第二接口和所述压缩机的出口连接;所述第三接口和所述第二换热器连接,所述第四接口和所述第一换热器连接;

18、所述第一载冷剂回路用于对第一热源进行温度控制,所述第一载冷剂回路包括依次串接的加热器、第一换热模块和第一循环水泵;所述第一循环水泵设置在所述第一载冷剂回路的出液端,所述第一循环水泵的出口与所述第一换热器连接;所述加热器设在所述第一载冷剂回路的进液端,所述加热器的进口与所述第一换热器连接;

19、所述第二载冷剂回路用于对第二热源进行温度控制,所述第二载冷剂回路包括串接的第二换热模块和第二循环水泵,所述第二循环水泵设置在所述第二载冷剂回路的出液端,所述第二循环水泵的出口与所述第二换热器连接;

20、所述第一控制阀用于控制所述第一载冷剂回路的出液端与所述第二载冷剂回路的出液端之间的通断,所述第二控制阀用于控制所述第一载冷剂回路的进液端与所述第二载冷剂回路的进液端之间的通断;所述第一控制阀或所述第二控制阀还用于控制所述第一载冷剂回路与所述第一换热器之间的通断;

21、所述热管理控制方法包括降温控制模式,所述降温控制模式包括第一降温控制模式、和/或第二降温控制模式、和/或第三降温控制模式;

22、所述第一降温控制模式包括:开启所述散热装置,关闭所述压缩机,控制所述第一控制阀断开所述第一载冷剂回路的出液端与所述第二载冷剂回路的出液端,控制所述第二控制阀断开所述第一载冷剂回路的进液端和所述第二载冷剂回路的进液端;

23、所述第二降温控制模式包括:开启所述散热装置,开启所述压缩机,控制所述四通换向阀使所述第二接口和所述第三接口连通、所述第一接口和所述第四接口连通;控制所述第一控制阀断开所述第一载冷剂回路的出液端与所述第二载冷剂回路的出液端,控制所述第二控制阀断开所述第一载冷剂回路的进液端和所述第二载冷剂回路的进液端;控制所述第一控制阀或所述第二控制阀导通所述第一载冷剂回路和所述第一换热器;

24、所述第三降温控制模式包括:开启所述散热装置,关闭所述压缩机,控制所述第一控制阀导通所述第一载冷剂回路的出液端与所述第二载冷剂回路的出液端,控制所述第二控制阀导通所述第一载冷剂回路的进液端和所述第二载冷剂回路的进液端;控制所述第一控制阀或所述第二控制阀断开所述第一载冷剂回路和所述第一换热器。

25、在其中一个实施例中,所述热管理控制方法还包括升温控制模式,所述升温控制模式包括第一升温控制模式和第二升温控制模式;

26、所述第一升温控制模式包括:开启所述散热装置,开启所述压缩机,控制所述四通换向阀使所述第二接口和所述第四接口连通、所述第一接口和所述第三接口连通;控制所述第一控制阀断开所述第一载冷剂回路的出液端与所述第二载冷剂回路的出液端,控制所述第二控制阀断开所述第一载冷剂回路的进液端和所述第二载冷剂回路的进液端;控制所述第一控制阀和/或所述第二控制阀导通所述第一载冷剂回路和所述第一换热器;开启所述加热器;

27、所述第二升温控制模式包括:关闭所述散热装置,关闭所述压缩机,控制所述第一控制阀断开所述第一载冷剂回路的出液端与所述第二载冷剂回路的出液端,控制所述第二控制阀断开所述第一载冷剂回路的进液端和所述第二载冷剂回路的进液端;控制所述第一控制阀和/或所述第二控制阀导通所述第一载冷剂回路和所述第一换热器;开启所述加热器。

28、在其中一个实施例中,所述热管理系统还包括第三控制阀,所述第一控制阀和所述第三控制阀均为三通阀,所述第二控制阀为二通阀;

29、所述第一控制阀设在所述第一载冷剂回路的出液端,所述第一控制阀的第三进口和所述第一循环水泵的出口连接,所述第一控制阀的第二出口和所述第二循环水泵的出口连接,所述第一控制阀的第三出口和所述第一换热器连接;

30、所述第二控制阀设在所述第一载冷剂回路的进液端和所述第二载冷剂回路的进液端之间,所述第二控制阀的第三进口和所述第二换热器连接,所述第二控制阀的第二出口和所述加热器的出口连接;

31、所述第三控制阀设在所述第二载冷剂回路的出液端,所述第三控制阀的第一进口和所述第二换热模块的出口连接,所述第三控制阀的第二进口和所述第一换热模块的出口连接,所述第三控制阀的出口和所述第二循环水泵的进口连接;

32、所述第三降温控制模式还包括:控制所述第三控制阀导通所述第一换热模块的出口和所述第二换热模块的出口,并断开所述第二换热模块的出口和所述第二循环水泵的入口。

33、在其中一个实施例中,当所述第一热源无降温需求,所述第二热源有降温需求时,执行所述第一降温控制模式;

34、当所述第一热源有降温需求时,且所述第一热源的温度需求高于第一预设温度时,执行所述第二降温控制模式;

35、当所述第一热源有降温需求时,且环境温度高于第二预设温度时,执行所述第二降温控制模式;

36、当所述第一热源有降温需求时,且所述第一热源的温度需求低于第三预设温度,同时,环境温度低于第二预设温度时,执行所述第三降温控制模式;

37、当所述第一热源有升温需求时,且所述第一热源的温度需求大于第四预设温度时,执行所述第一升温控制模式;

38、当所述第一热源有升温需求时,且所述第一热源的温度需求小于第五预设温度时,执行所述第一升温控制模式;

39、当所述第一热源有升温需求时,且环境温度低于第二预设温度时,执行所述第二升温控制模式。

40、本技术至少具有以下有益效果:本技术提供的热管理系统及其控制方法,其热管理系统分别设置了两组回路,分别用于为不同的热源进行温度控制,两组回路均采用液冷的方式进行温度控制,有利于减小热管理系统的噪音及体积,并提升储能发电系统的运行稳定性。对于第一热源,可通过第一控制阀、第二控制阀的控制实现不同的温度控制方案,在保证系统稳定运行的基础上,实现节约能源的目的。对于第二热源则单独采用一套载冷剂回路,既能减小系统的整体体积,同时又能保证第二热源的稳定运行,且能够兼顾节约能源的目的,还能够帮助第一热源实现多种温度控制方案。本技术的热管理系统采用设有四通换向阀的制冷剂循环系统作为温度控制的主要装置,其具有更佳的节能效果,其不仅能对第一热源实现降温控制,还能对第一热源进行升温控制,大大降低了温度控制时的能源消耗。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!