一种基于能量转移法衰减冲击波的人员防护装备

1.本发明涉及人员防护领域,特别是涉及一种基于能量转移法衰减冲击波的人员防护装备。

背景技术:

2.人员防护装备是战场上最重要的单兵生命安全保障系统,可有效防止弹丸和爆炸破片对人员躯体部分造成的直接毁伤。然而,弹丸作用于普通防护装备中的防弹组件后,由冲击点产生向内的压缩波,这种压缩波容易造成装备防护层及背衬层的变形凹陷深度增加,同时变形产生的冲量和能量可直接作用于人体,从而产生钝挫伤。另外,爆炸场产生的冲击波也可以通过装备直接作用于人员体表,从而产生冲击波伤。目前的人员防护装备其主要功能是防弹,防弹组件主要分为硬质和柔性两类,其中硬质防弹组件主要由高强度装甲钢、铝合金等金属防弹材料和氧化铝、碳化硅等陶瓷防弹板,其穿戴服用性较差。柔性防弹组件主要由碳纤维、凯夫拉、芳纶、高分子量聚乙烯等超强纤维通过梭织、针织等手段制成的柔性织物,一般防弹等级低于硬质防弹装备。然而,无论哪种形式的防护装备,当前有关冲击和爆炸瞬态压缩波的防护都未涉及。研究发现,爆炸冲击波导致的人员损伤具有较强的隐匿性和滞后性,已成为现代战争士兵致伤致死的主要因素。目前的人员防护装备主要针对破片和弹丸的冲击毁伤进行阻挡防护,包括采用硬质防弹板和高性能织物等组件构成,内部并未考虑爆炸冲击波和弹丸着靶后的冲击能量的衰减和耗散。爆炸冲击波频率高、波长短、传播速度快,在均质的防弹板和织物材料中传播几乎没有损耗,因此可直接穿过当前的人员防护装备作用于人员体表,造成体表的挫伤和内部器官的冲击顿挫等隐匿性伤情。虽然当前防护装备与人员之间设置有软泡沫缓冲层,但其主要功能为增强服用舒适性和减缓低速冲击载荷,厚度十分有限,实验表明较小厚度的弹性软泡沫对冲击波几乎没有衰减作用,且泡沫的瞬态压实有可能造成背衬承受冲击载荷的增强放大。

3.根据当前公布资料可知,对冲击波和冲击压缩波的防护衰减目前主要通过材料的塑性变形、脆性断裂和粘性热耗散等方式,其中塑性变形和脆性断裂的方式衰减能量都不具有重复、多次抗冲击防护特性;采用粘性耗散方式时需要考虑冲击压缩应力波和冲击波的频率、波长相差较多,通常对冲击波的防护性能较差。可恢复变形的弹性泡沫作为缓冲层时能够延缓波的作用时间,但体积较大,且泡沫一旦压实后对人员作用将会产生冲击增强效应,增大人员损伤。

4.因此目前亟需一种既能够有效防护弹丸和破片侵彻,又能够衰减爆炸冲击波、弹丸冲击载荷峰值和冲量的防护装备,提高单兵装备防护效能,减少人员战后爆炸冲击波伤和冲击钝挫伤。

技术实现要素:

5.本发明的目的是提供一种基于能量转移法衰减冲击波的人员防护装备,以解决上述现有技术存在的问题,减小爆炸冲击波和动量块直接冲击作用于人员体表的冲击能量和

载荷,与传统防护装备相比具有更高的防护效能。

6.为实现上述目的,本发明提供了如下方案:本发明提供一种基于能量转移法衰减冲击波的人员防护装备,装备于人体,包括防弹层,能量衰减层和载荷缓冲层;所述载荷缓冲层与人体直接接触,所述载荷缓冲层外侧通过粘结层粘结有所述能量衰减层;所述能量衰减层外侧通过另一所述粘结层粘结有所述防弹层。

7.所述防弹层为硬质防弹插板或柔性防弹织物的一种或多种组合。

8.所述硬质防弹插板为装甲钢、铝合金材料或氧化铝、碳化硅;所述柔性防弹织物为碳纤维、凯夫拉、芳纶、高分子量聚乙烯纤维的一种或多种支撑织物。

9.进一步的,硬质防弹插板为高强度装甲钢、铝合金等金属材料,或者为氧化铝、碳化硅等高强度陶瓷材料;所述柔性高性能防弹织物为碳纤维、凯夫拉、芳纶、高分子量聚乙烯纤维的一种或多种通过梭织、纺织等技术制备的具有一定防弹等级的织物;所述防弹层位于整个装备的迎爆/弹面。

10.所述能量衰减层由柔性软管组成;

11.所述柔性软管设置有若干根,所述柔性软管采用缠绕、穿插和编织的任意组合方式形成三维交错式网状通道;所述柔性软管内径与管厚之比不小于5。

12.所述能量衰减层还包括阀门;所述柔性软管内还填充有液态介质;所述液态介质置于所述柔性软管内,通过所述阀门与所述柔性软管内的气态介质阻隔分离,且形成有液舱;所述气态介质与其两侧的所述阀门形成气舱;所述液舱和气舱交错设置在所述三维交错式网状通道内。

13.进一步优选方案,所述编织、穿插、缠绕等为柔性软管的排列组合方式,其目的在于增大能量衰减层内软管的长度,也在于通过倾斜布置软管预设管内介质的受力状态和流动方向,以减小冲击波能量在较短时间内从加载方向转换为横向;另外,通过这种排列组合方式,便于形成多层柔性管道结构,结构间的倾斜通道更容易对纵向作用的冲击波实现几何散射,提高冲击波的衰减效率;

14.所述液态介质可在软管内流动,并具有一定的粘度以在管内流动时产生一定的阻尼以耗散冲击能量;

15.所述气舱与液舱之间设置有间隔阀门,当液舱压力较大时阀门受压开启,液舱内的液体可以流动入气舱;

16.所述柔性软管为硅橡胶薄壁软管硅或聚乙烯薄壁软管。

17.所述液态介质为水或甲基纤维素水溶液。

18.所述载荷缓冲层为弹性软泡沫材料。

19.进一步优选方案,所述载荷缓冲层为具有一定强度的弹性泡沫材料,在承受冲击载荷时能够通过自身的恒压力压缩实现载荷峰值的削减、载荷作用时间的延长;卸载后缓冲层的变形能够完全恢复,从而实现多次的冲击载荷缓冲效果。

20.本发明公开了以下技术效果:

21.1.本发明提供的防护装备合理配置防弹层、能量衰减层和载荷衰减层,充分利用不同材料和结构在冲击载荷下的力学性质,以防弹层作为破片、弹丸和冲击波的拦截层,自防弹层透射的冲击波和防弹层冲击加速产生的压缩动能作用于后方的能量衰减层,实现部分能量的横向转移;在能量衰减层与人员间设置载荷缓冲层,可有效缓冲剩余载荷峰值和

加载冲量,减小直接作用于人体表面的载荷峰值。通过以上设计能够发挥各结构的优点,使新型防护装备对硬质弹丸破片和冲击波均能够失效有效的防护。

22.2.本发明提供的装置通过在传统人员防护装备中引入能量衰减夹层,主要是将垂直方向的冲击能量通过夹层内流体的流动转换为横向动能,从而实现能量的转移和人员承受冲击能量的衰减;能够有效衰减冲击波直接透过硬质防弹层作用于人员体表,另外也能够针对弹片侵彻防弹层造成的后效冲击载荷和能量进行有效衰减。

23.3.本发明提供的装置内的能量衰减层,层内可通过软管的缠绕、编制等技术将流体的储存空间和流动方向进行合理设计,既能解决因冲击方向和流体流动方向垂直而造成的流体惯性大、能量转移效率的问题,也能改善冲击力的作用方向,利用软管排布的取向增加冲击波传播过程中的几何弥散,提高冲击波的衰减效率。

附图说明

24.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

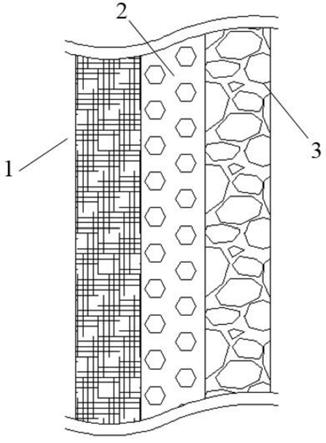

25.图1是防护装备各功能层的示意图;

26.图2是实施例能量衰减层的单层软管排列的剖视图;

27.图3是实施例提供防护装备对冲击波的衰减效果图;

28.其中,1防弹层,2能量衰减层,3载荷缓冲层,4柔性软管,5阀门,6液舱,7气舱。

具体实施方式

29.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

30.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

31.本发明提供一种基于能量转移法衰减冲击波的人员防护装备,装备于人体,包括防弹层1,能量衰减层2和载荷缓冲层3;载荷缓冲层3与人体直接接触,载荷缓冲层3外侧通过粘结层粘结有能量衰减层2;能量衰减层2外侧通过另一粘结层粘结有防弹层1。

32.防弹层1为硬质防弹插板或柔性防弹织物的一种或多种组合。

33.硬质防弹插板为装甲钢、铝合金材料或氧化铝、碳化硅;柔性防弹织物为碳纤维、凯夫拉、芳纶、高分子量聚乙烯纤维的一种或多种支撑织物。

34.能量衰减层2由柔性软管4组成;

35.柔性软管4设置有若干根,柔性软管4采用缠绕、穿插和编织的任意组合方式形成三维交错式网状通道;柔性软管4内径与管厚之比不小于5。

36.进一步的,柔性软管4可分别采用任意组合方式形成的网状通道再次与其他层的柔性软管采用缠绕、穿插和编织组合成型,不限制具体组合形式的顺序,组合形成多层的三

维结构层,其目的在于增大能量衰减层内软管的长度,也在于通过倾斜布置软管预设管内介质的受力状态和流动方向,以减小冲击波能量在较短时间内从加载方向转换为横向;另外,通过这种排列组合方式,便于形成多层柔性管道结构,结构间的倾斜通道更容易对纵向作用的冲击波实现几何散射,提高冲击波的衰减效率。

37.能量衰减层2还包括阀门5;柔性软管4内还填充有液态介质;液态介质置于柔性软管4内,通过阀门5与柔性软管4内的气态介质阻隔分离,且形成有液舱6;气态介质与其两侧的阀门5形成气舱7;液舱6和气舱7交错设置在三维交错式网状通道内。

38.进一步的,能量衰减层2层内设置有气舱7和液舱6,二者互通。一方面,该设置能够通过多层介质对冲击波的传播路径进行干扰,产生阻抗失谐,以增加冲击波在层内不同介质之间的反射、透射次数,从而提高冲击波峰值和能量的衰减效率;另一方面,液体流动之后进入气舱,当再次承受冲击时能够反向流动,因此该装置可进行多次冲击波的防护,具有重复使用的特征。

39.柔性软管4为硅橡胶薄壁软管硅或聚乙烯薄壁软管。

40.液态介质为水或甲基纤维素水溶液。

41.载荷缓冲层3为弹性软泡沫材料。

42.进一步优选方案中,载荷缓冲层3为具有一定强度的弹性泡沫材料,在承受冲击载荷时能够通过自身的恒压力压缩实现载荷峰值的削减、载荷作用时间的延长;卸载后缓冲层的变形能够完全恢复,从而实现多次的冲击载荷缓冲效果。

43.在本发明的进一步优化方案中,参照附图1,本发明提供的防护装备自迎弹/爆面向内依次分为防弹层1、能量衰减层2和载荷缓冲层3。

44.如附图2所示,为本发明提供的一种由柔性软管4通过经纬向交叉编织法制成的能量衰减层2的局部剖面示意图,其主要包括柔性软管4和阀门5;阀门5将相通的柔性软管4分割为液舱6和气舱7。

45.所述防弹层1可以是硬质防弹组件,优选的硬质防弹插板为一定厚度的装甲钢板或者复合有复合材料止裂层的陶瓷板;

46.进一步的,所述防弹层1也可是柔性防弹组件,优选的柔性防弹层采用凯夫拉、芳纶、高密度聚乙烯纤维等防弹纤维编织而成的织物防弹层,具有轻质、穿戴舒适等优点;

47.所述能量衰减层2由若干柔性软管4通过缠绕、穿插、编织等方式构成的多层网状通道;所述柔性软管4具有中空、壁薄、高弹性等特征。

48.优选的,柔性软管4为硅橡胶薄壁软管,半径与厚度之比大于5;

49.所述缠绕、穿插和编织等加工方式是将软管进行三维交错排列组合,不同层级间的软管相交叠加,从而形成多层次、多方向的储液舱6和储气舱7。

50.优选的,本实施例采用经向和纬向软管进行十字交叉编织而成,如此形成的液/气舱与冲击加载方向约呈45度初始夹角,有利于减小流体介质的横向流动惯性;另外,层间的柔性软管4具有凹凸起伏的表面,有助于冲击波在层间界面上产生几何弥散和因波阻抗失谐而产生多次透反射行为,从而提高冲击波峰值和能量的衰减效率;

51.优选的,本实施例所述流体介质为2.2%浓度的甲基纤维素水溶液,具有适中的粘度和较好的流动性,既能够增加流体横向运动的动能耗散,也能够快速将加载方向上的能量转换为横向方向的介质流动;

52.本实施例中所述载荷缓冲层3为弹性软泡沫材料构成,泡沫材料超过其强度的应力载荷作用下可产生胞元孔压溃行为,并通过大的压缩行程以减缓自防弹层和能量衰减层透过的冲击载荷的作用时程,从而降低载荷峰值,延长载荷作用持续时间,达到缓冲目的。

53.优选的,载荷缓冲层3为eva泡沫,该材料内部充满大量独立胞元孔,弹性好、密度小、人体环境适应性好,通过调节密度即可获得不同的抗压强度以适应不同的载荷缓冲工况。

54.将该防护装备置于模拟靶体之前并承受一定强度的冲击波加载,通过测量模拟靶体内部的压力时程曲线即可对装备的冲击波防护性能进行评估。附图3为有/无本实施例提供防护装备的模拟靶体内部的压力时程曲线,对比可知当添加此防护装备后,模拟靶体承受的爆炸冲击波峰值削减约35%,对压力时程曲线进行积分即可获得有无防护装备时模拟靶体承受的冲击波比冲量,对比可知当添加防护装备后,模拟靶体受到的比冲量削减约65%,说明本实施例提供的防护装备能够充分通过内部结构的几何散射、层间透反射和能量横向转移实现冲击波峰值和比冲量的有效衰减,减弱爆炸冲击波和弹丸冲击载荷对人员的直接毁伤。

55.本发明提供的装置即可实现有效的弹丸破片的侵彻防护,又可以通过提供的能量衰减层转移垂直于人员方向作用的冲击能量和动量,可显著提高装备防护效能。

56.本实施例提供的能量衰减层中,柔性软管通过穿插编织的方式组成能量衰减层,层内又设置多个通过阀门联通的液舱和气舱,从而保证结构可承受多次冲击防护;另外,柔性软管通过编织的方法,改变了软管内的液体流向,相比于横向布置的液舱,倾斜的液舱布置可有效减少纵向冲击波或冲击载荷作用下流体惯性引起的加速慢、能量转移效率低的弊端,从而能够有效提高纵向的冲击能量向横向转移的效率。

57.本实施例提供的能量缓冲层,层内流体可采用不同的液态介质,可通过调节液舱内流体介质的粘性、可压缩性、流动性等参数的调控对装备的比重量及其能量转移效率进行优化设计。

58.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

59.以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1