治理危岩体的微型桩+锚索联合支护结构及其施工方法与流程

[0001]

本发明涉及可能发展为滑坡的危岩体治理方法,特别是涉及一种治理危岩体的微型桩+锚索联合支护结构及其施工方法。

背景技术:

[0002]

危岩体多处于陡峭的边坡或悬崖被多组结构面切割,虽然还没有发生失稳,但已具备了发生失稳破坏的条件,在重力、风化营力、地震、渗透压力及外部环境振动干扰等外力作用下,可能会导致与母岩分离发生失稳破坏,造成其下人员伤亡或财产损失,是一种典型的地质灾害。现有技术涉及危岩体治理的方法大致有如下几种:

[0003]

中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司申请的实用新型专利cn204385752u公开了大型倾倒式危岩体围护结构,其中,包括母岩体和危岩体;在危岩体左侧的母岩体上设置有左侧锚杆,在危岩体右侧的母岩体上设置有右侧锚杆;还包括拉绳;所述拉绳围护在危岩体外侧面上,并且拉绳的左端连接到左侧锚杆上,拉绳的右端连接到右侧锚杆上。该方案无需在危岩体上进行施工,因此可提高施工过程中的安全性,同时其结构简单,施工方便,经济效益显著;并且可为后期进一步治理危岩体提供更加安全的施工条件。然而该方案加固处理措施单一,当危岩体规模较大或在不能进行爆破清除的情况下,采用单一治理的方法往往难以达到治理效果,其安全稳定性不能保证。

[0004]

黄河勘测规划设计有限公司申请的发明专利cn105672240a公开了倾倒破坏型危岩体治理方法,该方法基于形成危岩体变形的“逆机理”,即产生一种与常规倾倒变形方向相反的变形,使危岩体产生向后缘张拉裂隙倾斜的趋势,使已经发生倾斜的危岩体“扶正”,从而增大危岩体的稳定性系数。然而该方案当危岩体裂隙、夹层发育稳定性较差时,在危岩体下方软弱层开设水平孔,其施工风险较大。

[0005]

中国葛洲坝集团股份有限公司申请的实用新型专利cn203821418u公开了边坡危岩体快速加固装置,包括斜向支撑件,斜向支撑件顶端伸入于边坡危岩体下表面的浅槽中,斜向支撑件底部有槽钢垫板,槽钢垫板内嵌于边坡危岩体下方的深槽中。通过斜向支撑件、槽钢垫板配合斜向锚杆作用,并用混凝土将浅槽和深槽填平,使支撑系统与危岩体充分接触,从而达到边坡危岩体快速加固的目的。然而该维护结构所采取方式相对比较单一,对于具有宽大裂隙、规模较大且复杂的危岩体难以保证其安全稳定。

技术实现要素:

[0006]

本发明的目的在于提供一种治理危岩体的微型桩+锚索联合支护结构及其施工方法,以克服以上现有技术存在的不足。

[0007]

本发明通过以下技术方案得以实现:

[0008]

本发明的一种治理危岩体的微型桩+锚索联合支护结构,包括双排布置的微型钢管桩,所述微型钢管桩顶部设置桩顶冠梁,桩顶冠梁将双排桩连接起来使其整体协同受力;微型钢管桩之间设置预制混凝土挡板;同时在微型桩之间设置pvc排水管将危岩体裂隙水

引排出来;微型钢管桩与危岩体之间的空隙采用混凝土进行回填处理,使下部危岩体与地面之间充分接触;上部危岩体通过框格梁搭配预应力锚索进行支护处理,对框格梁之间的空隙设置覆土回填,并在覆土中种植草籽进行绿化设计。

[0009]

进一步的,所述微型钢管桩包括直径不大于300mm的圆形中空预制钢管桩身、内置三根钢筋束,微型钢管桩伸入地面以下不小于3m。

[0010]

进一步的,所述框格梁断面尺寸为300

×

300mm或400

×

400mm,框格梁间距2.5~3.0m,沿着坡面布置,在框格梁节点处设置预应力锚索。

[0011]

这种治理危岩体的微型桩+锚索联合支护结构的施工方法,包括如下步骤:

[0012]

步骤1.在拟治理的危岩体范围,先实施下部双排微型钢管桩,微型钢管桩底部嵌入地面以下一定深度范围,在微型钢管桩的顶部设置桩顶冠梁;

[0013]

步骤2.在微型钢管桩的桩间设置预制混凝土挡板,一边安装预制混凝土板的同时,一边浇筑混凝土,最后在桩间设置pvc排水管,用以排泄危岩体内部的裂隙水,最终完成危岩体下部结构的施工;

[0014]

步骤3.待危岩体下部施工完毕且达到设计龄期后,开始着手危岩体上部的施工,施工前,现将危岩体表面的残渣、腐殖质在内的杂质清除干净,按照一定的坡比修整坡面;

[0015]

步骤4.坡面采取挂网喷混,网片采用双层网,完成挂网喷混后,然后实施框格梁和预应力锚索,将预应力锚索封锚在框格梁的节点处,框格梁内设置一定深度的排水孔,用以排泄危岩体内部的裂隙水;

[0016]

步骤5.最后在框格梁内覆土,用以种草绿化,达到美化环境的作用。

[0017]

本发明的有益效果在于:

[0018]

(1)由于微型桩施工速度快,可以在短时间内对危岩体变形的发展进行初步控制,具有较高效率。如有需要,可以为后续危岩体加固处理争取时间;

[0019]

(2)微型桩桩径小、设计组成简单,打入设备要求不高,具有良好的经济性;

[0020]

(3)危岩体上部挂网喷混+框格梁+预应力锚索+排水措施可以永久的对危岩体进行加固处理,保证危岩体的安全稳定;

[0021]

(4)框格梁内覆土种草,绿化环境,达到美化环境的作用。

附图说明

[0022]

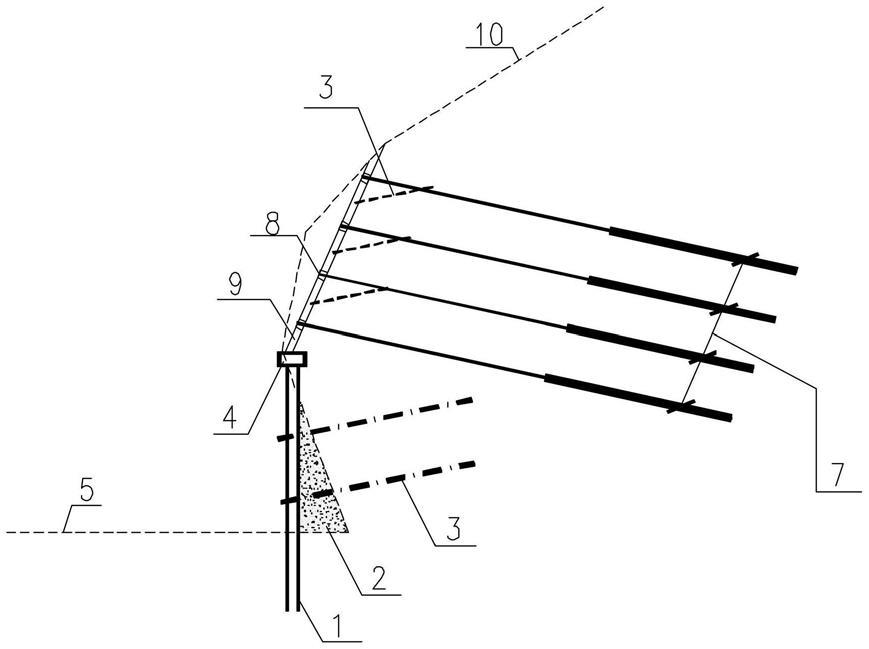

图1为本发明的结构断面示意图;

[0023]

图2为本发明的局部大样图。

[0024]

附图标记说明:1-微型钢管桩,2-混凝土,3-pvc排水管,4-桩顶冠梁,5-地面,6-预制混凝土挡板,7-预应力锚索,8-框格梁,9-覆土,10-危岩体原始地形线。

具体实施方式

[0025]

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0026]

本发明是这样实施的:如图1和图2所示,在下部危岩体设计一种双排微型钢管桩

1,包括直径不大于300mm的圆形中空预制钢管桩身、内置三根钢筋束,微型桩伸入地面以下不小于3m,以保证微型钢管桩1具有足够长度的嵌固段,微型钢管桩1顶部设置桩顶冠梁4,将双排桩连接起来,使其整体协同受力,整体稳定性更好;微型钢管桩1之间设置预制混凝土挡板6,预制混凝土挡板6上述挂网片,网片采用双层钢筋网,钢筋直径8-10mm,喷混混凝土标号为c25或c30;同时在预制混凝土挡板6之间设置φ90的pvc排水管3,将危岩体裂隙水引排出来,使其不至于产生过大的水压力;微型钢管桩1与危岩体之间的空隙采用c25或c30的混凝土2进行回填处理,使下部危岩体与地面之间充分接触,保证下部危岩体不会发生垮塌破坏,保证了其安全稳定。上部危岩体通过框格梁8+预应力锚索7进行支护处理,框格梁8断面尺寸为300

×

300mm或400

×

400mm,框格梁8间距2.5~3.0m,沿着坡面布置,在框格梁8节点处设置预应力锚索7,预应力锚索7长度及预应力施加大小根据危岩体规模、裂隙发育程度等情况综合确定,预应力锚索7锚固段需伸入危岩体中风化一定深度,以保证其具有足够的锚固力,预应力锚索7外锚头和框格梁8浇筑在一起。框格梁8之间的空隙覆土9回填,种植草籽进行绿化设计。

[0027]

具体施工方法如下:

[0028]

步骤1.在拟治理的危岩体范围,先实施下部双排微型钢管桩1,微型钢管桩1底部嵌入地面5以下一定深度范围,在微型钢管桩1的顶部设置桩顶冠梁4;

[0029]

步骤2.桩间设置预制混凝土板6,一边安装预制混凝土板6的同时,一边浇筑混凝土2,最后在桩间设置排水管3,用以排泄危岩体内部的裂隙水,最终完成危岩体下部结构的施工;

[0030]

步骤3.待危岩体下部施工完毕且达到一定的设计龄期后,开始着手危岩体上部的施工,施工前,现将危岩体表面的残渣、腐殖质等清除干净,按照一定的坡比修整坡面;

[0031]

步骤4.坡面采取挂网喷混,网片采用双层网,完成挂网喷混后,然后实施框格梁8和预应力锚索7,将锚索封锚在框格梁8的节点处,框格梁8内设置一定深度的排水孔3,用以排泄危岩体内部的裂隙水;

[0032]

步骤5.最后在框格梁8内回填覆土9一定厚度,用以种草绿化,达到美化环境的作用。

[0033]

尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1