视角控制结构与显示装置的制作方法

[0001]

本发明是有关于一种显示装置,且特别是有关于一种具有防窥功能的视角控制结构与显示装置。

背景技术:

[0002]

随着科技发展,显示装置已经普及于使用者的日常生活中。近年来使用者开始注重隐私问题,希望在浏览屏幕画面的同时能够避免旁人偷窥到重要或私密资料。目前已有部分的显示装置提供防窥功能以维护使用者的隐私,但市面上大部分的防窥型显示装置防窥度不佳、画面对比度不足或是防窥贴片厚度过厚,尤其是应用在轻薄型或可挠性显示装置的时候,现有的防窥结构往往因太厚或者存在不易贴合的问题而不被市场所接受,因此业者无不希望能够提供一种防窥度佳、轻薄并且具有良好显示品质的防窥型显示装置。

[0003]“背景技术”段落只是用来帮助了解本

技术实现要素:

,因此在“背景技术”段落所揭露的内容可能包含一些没有构成所属技术领域中的技术人员所知道的已知技术。在“背景技术”段落所揭露的内容,不代表该内容或者本发明一个或多个实施例所要解决的问题,在本发明申请前已被所属技术领域中的技术人员所知晓或认知。

发明内容

[0004]

本发明的实施例提供一种视角控制结构与显示装置,具有防窥效果佳,轻薄化、可挠性以及影像品质良好的优点。

[0005]

本发明的其他目的和优点可以从本发明所揭露的技术特征中得到进一步的了解。

[0006]

为达上述之一或部分或全部目的或是其他目的,本发明的一实施例提出一种视角控制结构。视角控制结构包括第一偏光层、第二偏光层、第一基板、第二基板与偏振调整层。第一偏光层与第二偏光层依序配置在光束的传递路径上。第一基板与第二基板依序配置在光束的传递路径上且位于第一偏光层与第二偏光层之间,其中第一基板与第二基板的至少其中之一具有双折射率。偏振调整层配置在光束的传递路径上且位于第一基板与第二基板之间,用以根据施加电压改变光束的偏振状态。

[0007]

为达上述之一或部分或全部目的或是其他目的,本发明的一实施例提出一种显示装置,包括发光模块、视角控制结构以及显示面板。发光模块用以提供照明光束。视角控制结构配置在发光模块之上,包括第一偏光层、第二偏光层、第一基板、第二基板与第一偏振调整层。第一偏光层与第二偏光层依序配置在照明光束的传递路径上。第一基板与第二基板依序配置在照明光束的传递路径上且位于第一偏光层与第二偏光层之间,其中第一基板与第二基板的至少其中之一具有双折射率。第一偏振调整层配置在照明光束的传递路径上且位于第一基板与第二基板之间。显示面板配置在视角控制结构之上,用以将来自视角控制结构的照明光束转换成一显示光束,其中第一偏振调整层根据第一施加电压改变照明光束的偏振状态。

[0008]

为达上述之一或部分或全部目的或是其他目的,本发明的一实施例提出一种显示

装置,包括视角控制结构以及显示面板。显示面板用以提供显示光束。视角控制结构配置在显示面板之上,包括第一偏光层、第二偏光层、第一基板、第二基板与第一偏振调整层。第一偏光层与第二偏光层依序配置在显示光束的传递路径上。第一基板与第二基板依序配置在显示光束的传递路径上且位于第一偏光层与第二偏光层之间,其中第一基板与第二基板的至少其中之一具有双折射率。第一偏振调整层配置在显示光束的传递路径上且位于第一基板与第二基板之间,其中第一偏振调整层根据第一施加电压改变显示光束的偏振状态。

[0009]

基于上述,本发明实施例的视角控制结构与显示装置能够在正常模式与防窥模式之间切换,并且基于第一基板与第二基板的材料选择,视角控制结构的体积与重量都可以被降低,因此本发明实施例的显示装置具有防窥度佳、轻薄并且具有良好显示品质的优点。

[0010]

为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。

附图说明

[0011]

图1a是依照本发明的一实施例的一种显示装置的方块示意图。

[0012]

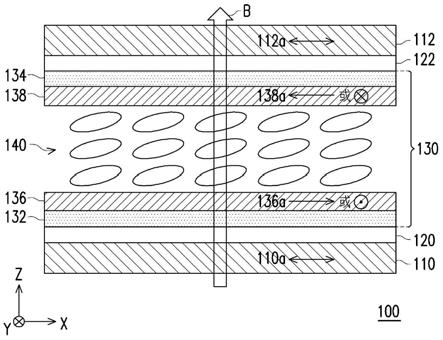

图1b是依照本发明的一实施例的一种视角控制结构的示意图。

[0013]

图2a至图2d分别是依照本发明的一实施例的不同视角控制结构的出光场型分布图。

[0014]

图3是依照本发明的一实施例的一种显示装置的结构示意图。

[0015]

图4是依照本发明的另一实施例的一种显示装置的结构示意图。

[0016]

图5是依照本发明的另一实施例的一种显示装置的结构示意图。

[0017]

图6是依照本发明的另一实施例的一种显示装置的结构示意图。

[0018]

图7是依照本发明的另一实施例的一种显示装置的结构示意图。

[0019]

图8是依照本发明的另一实施例的一种显示装置的结构示意图。

具体实施方式

[0020]

有关本发明之前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图之一较佳实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的方向用语,例如:上、下、左、右、前或后等,仅是参考附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明并非用来限制本发明。

[0021]

图1a是依照本发明的一实施例的一种显示装置的方块示意图,图1b是依照本发明的一实施例的一种视角控制结构的示意图。请先参考图1a,显示装置10至少包括视角控制结构100以及显示或发光模块102。显示或发光模块102用以提供光束b,其中光束b可能是发光模块所发出的照明光束或是显示模块所发出的显示光束。视角控制结构100配置在光束b的传递路径上,用以调整光束b的可视角范围以使显示装置10能够提供至少两种不同的可视角范围的出光模式,例如具有广视角范围的正常模式以及具有窄视角的防窥模式。

[0022]

请参考图1b,图1a的视角控制结构100的具体结构可以用图1b的结构来说明。视角控制结构100包括第一偏光层110、第二偏光层112、第一基板120、第二基板122与偏振调整层130。第一偏光层110与第二偏光层112依序配置在光束b的传递路径上。第一基板120与第二基板122依序配置在光束b的传递路径上且位于第一偏光层110与第二偏光层112之间,其

中第一基板120与第二基板122的至少其中之一具有双折射率(birefringence)。偏振调整层130配置在光束b的传递路径上且位于第一基板120与第二基板122之间,用以根据施加电压调整光束b的偏振状态。借由调整第一偏光层110与第二偏光层112之间的光束b的偏振状态来改变光束b离开第二偏光层112后的出光视角范围,因此显示装置10具有可切换的防窥模式及正常模式。

[0023]

须特别说明的是,在本实施例中,第一基板120与第二基板122是由高分子薄膜材料所制造,例如聚酰亚胺(polyimide,pi)、三醋酸纤维素(triacetyl cellulose,tac)、环烯烃聚合物(cyclo olefin polymer,cop)、聚碳酸酯(polycarbonate,pc)等等。第一基板120与第二基板122可以择一为双折射率材料,也可以两者都具有双折射率,其光轴类型可以为a-plate、c-plate、o-plate或biaxial等不同实施态样。更进一步来说,第一基板120与第二基板122的光学厚度延迟量(out-of-plane retardation,rth)的总和以落在200纳米~800纳米(nm)的范围为佳,甚至是200纳米~600纳米的范围内。另外,如果第一基板120与第二基板122的光轴方向没有与对应的偏光层(第一偏光层110或第二偏光层112中最靠近的一个)的吸收轴方向垂直或平行的话,第一基板120与第二基板122的光学面内延迟量(in-plane retardation,r0)均需小于或等于150纳米(nm)。通过第一基板120与第二基板122所提供的光学厚度延迟量,显示装置10可以省略传统补偿膜的设置,因而达到简化结构的优点。

[0024]

由于第一基板120与第二基板122是高分子薄膜材料,相较于现有使用玻璃基板的防窥片,视角控制结构100具有重量较轻以及厚度较薄的优点,并且基板(无论是第一基板120或第二基板122)可以与偏光层(无论是第一偏光层110或第二偏光层112)有良好的贴合性,两者之间不易剥离而发生变形或翘曲的情况。另外由于厚度薄的优点,视角控制结构100可直接与显示面板贴合,且在封装过程中可以适用白框胶封装,进而抑制显示装置边缘漏光的问题。在一实施例中,第一基板120或第二基板122可以选用柔性材料(例如使用pi薄膜),用以让视角控制结构100具有可挠性,当显示装置10是可折迭式显示装置或柔性显示装置时,具有可挠性的视角控制结构100可维持可折迭式显示装置或柔性显示装置的特性,进一步扩大视角控制结构100的适用范围。

[0025]

接下来进一步说明偏振调整层130的实施细节以及多种显示装置的实施例。

[0026]

偏振调整层130包括第一电极132、第二电极134、第一配向层136、第二配向层138以及液晶层140。第一电极132与第二电极134分别配置于液晶层140的相对两侧,用以对液晶层140提供施加电压。第一配向层136位于第一电极132与液晶层140之间,而第二配向层138位于液晶层140与第二电极134之间,并且第一配向层136的第一配向方向136a与第二配向层138的第二配向方向138a呈平行反向配置或接近平行反向配置。更具体来说,第一配向方向136a与第二配向方向138a之间的夹角落在165度~195度的范围。除此之外,第一偏光层110的吸收轴110a的方向与第一配向方向136a是平行或接近平行,或者是垂直或接近垂直设置。第二偏光层112的吸收轴112a的方向与第二配向方向138a之间的配置也是如此。也就是说,第一配向层136的配向方向与第一偏光层110的吸收轴方向之间的夹角落在-15度~15度或是75度~105度的范围,第二配向层138的配向方向与第二偏光层112的吸收轴方向之间的夹角也落在-15度~15度或是75度~105度的范围内。

[0027]

由于液晶层140的液晶分子会根据第一电极132与第二电极134之间的施加电压改

变其排列方向,因此改变光束b的偏振状态,进而影响光束b离开显示装置10后的出光场型。在本实施例中,当施加电压等于0v(伏特)或是施加高电压使液晶层的大部分液晶分子接近垂直站立时,光束b穿透视角控制结构100后的出光场型具有广可视角范围,此时显示装置10处于正常模式。当施加电压介于上述0v与高电压之间使液晶分子倾斜时,光束b穿透视角控制结构100后的出光场型改变。亦即,在正视角(z方向)上的出光强度几乎不受液晶分子的影响,侧视角(例如显示装置10的左侧60度及右侧60度视角)上的出光强度大幅降低,使可视角范围变窄。此时在正视角方向的观看者依旧可以得到良好的显示影像品质,但在侧边的旁人却看不清楚显示装置10的画面。显示装置10处于防窥模式,具有保护隐私的功效。

[0028]

值得注意的是,本实施例中的液晶层140的光学相位差落在600纳米~1000纳米的范围内,不同于已知的液晶显示面板中液晶层的光学相位差。

[0029]

图2a至图2d分别是本发明的不同实施例的视角控制结构的出光场型分布图,分布图中亮暗程度代表出光的强度。图2a至图2d分别是一固定光源在防窥模式下穿透不同视角控制结构100后的出光场形分布。

[0030]

请同时参照图1b及图2a,在图2a的实施例中,第一基板120与第二基板122都为双轴型(biaxial)的双折率材料,例如是tac或cop。第一基板120与第二基板122的光学面内延迟量r0都是150nm,以及光学厚度延迟量rth都是140nm。第一基板120与第二基板122的光学厚度延迟量rth的总和落在200nm~800nm的范围内。

[0031]

第一配向层136的第一配向方向136a跟第二配向层138的第二配向方向138a相对于x轴分别为85度与275度,夹角落在165度~195度的范围。换句话说,第一配向层136的第一配向方向136a跟第二配向层138的第二配向方向138a之间的锐角夹角小于15度。第一偏光层110与第二偏光层112的吸收轴方向相对于x轴分别为-5度与5度。第一配向层136的第一配向方向136a垂直于第一偏光层110的吸收轴方向以及第二配向层138的第二配向方向138a也垂直于第二偏光层112的吸收轴方向。

[0032]

请同时参照图1b及图2b,在图2b的实施例中,第一基板120与第二基板122的其中之一为双折射率材料。第一基板120是等向性(isotropic)折射率材料,例如为tac,没有造成光束b的相位改变。第二基板122是双折射率材料,例如是pi膜并且具有c-plate结构。第二基板122的光学厚度延迟量rth是450nm,因此第一基板120与第二基板122的光学厚度延迟量rth的总和还是落在200nm~800nm的范围内。

[0033]

第一配向层136的第一配向方向136a跟第二配向层138的第二配向方向138a相对于x轴分别为80度与270度,夹角落在165度~195度的范围,亦即其锐角夹角小于15度。第一偏光层110与第二偏光层112的吸收轴方向相对于x轴分别为0度与-10度。第一配向层136的配向方向不垂直于第一偏光层110的吸收轴方向,但接近垂直。第二配向层138的配向方向与第二偏光层112的吸收轴方向也接近垂直。

[0034]

然本发明不局限于此,在另一实施例中,第一偏光层110与第二偏光层112的吸收轴方向以及第一配向层136跟第二配向层138的配向方向如图2b的实施例一样,但第一基板120与第二基板122都是双折射率材料并且都具有c-plate结构。第一基板120与第二基板122的光学厚度延迟量rth可以都选择为225nm或者都选择为150nm。

[0035]

请同时参照图1b及图2c,在图2c的实施例中,第一基板120是等向性折射率材料,第二基板122是具有双层a-plate(double a-plate)结构的双折率材料,其中上下层的光轴

方向例如分别是45度与135度。第一偏光层110与第二偏光层112的吸收轴方向相对于x轴都是90度,彼此平行。在本实施例中,第二基板122的光学厚度延迟量rth的总和是450nm。第一基板120与第二基板122的光学厚度延迟量rth的总和落在200nm~800nm的范围内。

[0036]

第一配向层136跟第二配向层138的配向方向相对于x轴分别为90度与270度。第一配向层136与第二配向层138的配向方向彼此反向。第一配向层136的配向方向平行于第一偏光层110的吸收轴方向以及第二配向层的138的配向方向平行于第二偏光层112的吸收轴方向。

[0037]

请同时参照图1b及图2d,在图2d的实施例中,第一基板120与第二基板122都是为双折射率材料。第一基板120是双轴型(biaxial)材料。第二基板122则具有c-plate结构。第一基板120的光学厚度延迟量rth是140nm,第二基板122的光学厚度延迟量rth是150nm,因此第一基板120与第二基板122的光学厚度延迟量rth的总和还是落在200nm~800nm的范围内。

[0038]

第一配向层136跟第二配向层138的配向方向相对于x轴分别为90度与270度,夹角落在165度~195度的范围。第一偏光层110与第二偏光层112的吸收轴方向相对于x轴都为0度。第一配向层136的配向方向垂直于第一偏光层110的吸收轴方向。第二配向层138的配向方向也垂直于第二偏光层112的吸收轴方向。

[0039]

由图2a至图2d不同实施例的出光场型分布图结果可知,当对偏振调整层130提供施加电压时,视角控制结构100在正对视角控制结构100的正向方向(例如为0度)具有高穿透率但在左右侧向方向(例如为-45度及45度附近的视角范围)的出光被抑制,因此具有窄可视角范围,能提供良好的防窥效果。

[0040]

图3是本发明的一种显示装置的结构示意图。请参照图3,显示装置30包括发光模块200、视角控制结构100以及显示面板300。发光模块200用以提供照明光束lb。视角控制结构100配置在发光模块200之上,其具体结构与实施方式如图2的实施例所述。图2中的光束b在本实施例中为照明光束lb。显示面板300配置在视角控制结构100之上,用以将来自视角控制结构100的照明光束lb转换成显示光束ib。

[0041]

显示面板300至少包括第三偏光层310与液晶显示层320。第三偏光层310配置在显示光束ib的传递路径上以及液晶显示层320配置于第二偏光层112与第三偏光层310之间。在本实施例中,显示面板300还可包括设置于第二偏光层112与液晶显示层320之间的偏光层330,但在其他实施例中,为了简化结构,显示面板300可以省略偏光层330而与视角控制结构100共用第二偏光层112。

[0042]

图4是本发明的另一实施例的一种显示装置的结构示意图。请参照图4,显示装置40的结构与显示装置30大致相似,但显示装置40还额外包括了光控膜(light control film,lcf)410。光控膜410能够调节穿透光线的方向性。光控膜410可以选择配置在照明光束lb或显示光束ib的传递路径上,本发明不加以限制。在图4中,光控膜410设置于发光模块200与视角控制结构100之间。照明光束lb先通过光控膜410后再通过视角控制结构100,最后成为显示光束ib离开显示面板300。但在其他实施例中,光控膜410可以配置于显示面板300的上方(如图中的z方向),即显示光束ib的传递路径上。照明光束lb先通过视角控制结构100与显示面板300,转换成显示光束ib后再穿透光控膜410。

[0043]

光控膜410的可视角范围可以选择大于视角控制结构100在防窥模式的可视角范

围,主要仍是由视角控制结构100的施加电压来决定显示装置40的显示模式。举例来说,视角控制结构100在防窥模式的可视角范围可能仅为正负45度之间,而光控膜410的可视角范围可以是正负60度之间,本发明对此不加以限制。在防窥模式中,光束在通过视角控制结构100与光控膜410后,其大角度方向的出光强度可以进一步被抑制而提升防窥效果。

[0044]

另外,在本实施例中,显示面板300省略偏光层330而与视角控制结构100共用第二偏光层112。

[0045]

图5是本发明的另一实施例的一种显示装置的结构示意图。请参照图5,显示装置50包括发光模块200、视角控制结构500以及显示面板300。发光模块200用以提供照明光束lb。视角控制结构500包括第一视角控制结构501及第二视角控制结构502,第一视角控制结构501配置在发光模块200与显示面板300之间,及第二视角控制结构502配置在显示面板300上方(z方向)。本实施例中,显示面板300包括第三偏光层310与液晶显示层320,但省略偏光层330。

[0046]

本实施例的视角控制结构500相较于图3的视角控制结构100更包括了配置在显示面板300上方的第二视角控制结构502,第二视角控制结构502包括第四偏光层510、第三基板520、第四基板522与第二偏振调整层530。特别说明的是,视角控制结构500的偏振调整层130在此可视为第一偏振调整层。第二偏振调整层530的结构细节与实施方式与图1b的偏振调整层130类似,本领域中的技术人员可依据上述说明获致足够的教示与建议,在此不再赘述。

[0047]

第三基板520、第二偏振调整层530、第四基板522以及第四偏光层510依序配置在显示光束ib的传递路径上,且第三基板520与第四基板522位于第三偏光层310与第四偏光层510之间,其中第三基板520与第四基板522的至少其中之一具有双折射率。第二偏振调整层530配置在显示光束ib的传递路径上且位于第三基板520与第四基板522之间。

[0048]

特别说明的是,在图5的实施例中,偏振调整层130及第二偏振调整层530中的液晶层的光学相位差可以相同或不相同。施加于偏振调整层130的电压称为第一施加电压,施加于第二偏振调整层530的电压称为第二施加电压,其中第一施加电压可以与第二施加电压相同或不相同。偏振调整层130根据第一施加电压改变照明光束lb的偏振状态,第二偏振调整层530根据第二施加电压改变显示光束ib的偏振状态。

[0049]

简言之,图5的实施例通过双重偏振调整层来更加弹性调整显示装置50的可视角范围。

[0050]

图6是本发明的另一实施例的一种显示装置的结构示意图。请参照图6,显示装置60包括发光模块200、视角控制结构600以及显示面板602。视角控制结构600配置在显示面板602之上,其结构细节跟实施方式与图1b的视角控制结构100类似,需说明的是,视角控制结构600的第一偏光层610在此特别为反射式偏光片。图1b中的光束b在此为显示光束ib,因此偏振调整层130可以根据施加电压改变显示光束ib的偏振状态。

[0051]

在本实施例中,显示面板602是液晶显示面板,但不局限于此。在另一些实施例中,显示面板602可为自发光显示面板,例如发光二极管(light emitting diode,led)显示面板、有机发光二极管(organic light emitting diode,oled),或其他的类型的显示技术,在此实施例,发光模块200可以省略。

[0052]

显示面板602至少包括第三偏光层620以及液晶显示层630。液晶显示层630位于第

三偏光层620与第一偏光层610之间。显示面板602还包括偏光层640,设置于第一偏光层610与液晶显示层630之间,但在其他实施例中,显示面板602可以省略偏光层640。

[0053]

图7是本发明的另一实施例的一种显示装置的结构示意图。请参照图7,显示装置70包括发光模块200、视角控制结构700以及显示面板602,其中视角控制结构700配置在显示面板602上方。显示装置70与显示装置60相似,但视角控制结构700相较于图6的视角控制结构600更包括了第四偏光层710、第三基板720、第四基板722以及第二偏振调整层730。为了说明清楚,图7中的偏振调整层130在此可称为第一偏振调整层并且第二偏振调整层730的结构与实施方式与偏振调整层130类似,在此不再赘述。

[0054]

第三基板720与第四基板722依序配置在显示光束ib的传递路径上且位于第一偏光层610与第四偏光层710之间,其中第三基板720与第四基板722的至少其中之一具有双折射率。

[0055]

在本实施例中,偏振调整层130以及第二偏振调整层730中的液晶层的光学相位差可以相同或不相同。施加于偏振调整层130的电压称为第一施加电压,施加于第二偏振调整层730的电压称为第二施加电压,其中第一施加电压可以与第二施加电压相同或不相同。因此,

[0056]

图7的偏振调整层130跟第二偏振调整层730分别根据第一施加电压与第二施加电压改变显示光束ib的偏振状态。

[0057]

在另一实施例中,如有必要,视角控制结构700还可以在第三基板720与第一偏光层610设置一偏光层,本发明并不限制。在另一实施例中,图7中的第一偏光层610也可以为反射式偏光片。在另一实施例中,图7的显示面板602可以省略偏光层640。

[0058]

图8是本发明的另一实施例的一种显示装置的结构示意图。请参照图8,显示装置80包括发光与显示模块802、视角控制结构600以及相位延迟片810。发光与显示模块802例如包括lcd显示面板及背光单元、led显示面板或oled显示面板。视角控制结构600配置于发光与显示模块802之上以调整显示光束ib的出光视角范围,其具体实施方式请参照图6的实施例。在本实施例中,第一偏光层610为反射式偏光片。

[0059]

相位延迟片810设置于显示光束ib的传递路径上,且位于视角控制结构600与发光与显示模块802之间。相位延迟片810可以调整离开发光与显示模块802后的显示光束ib的相位以适合进入第一偏光层610。相位延迟片810例如是二分之一波片。

[0060]

在另一实施例中,发光与显示模块802选择为oled显示面板,并且显示装置80还包括光控膜410。相较于lcd显示面板,来自oled显示面板的显示光束ib具有更大的可视角范围,因此光控膜410可以配置于视角控制结构600的上方以提升防窥效果。显示光束ib通过视角控制结构600后再穿透光控膜410。

[0061]

在又一实施例中,显示装置80的视角控制结构600以及光控膜410可以用图7的视角控制结构700取代。本领域的技术人员可依据实际需求而选择适当的视角控制结构,本发明并不限制。

[0062]

此外,关于图8的显示装置80的相关实施方式以及配置关系在前述的实施例及实施方式获致足够的教示、建议与实施说明,因此不再赘述。

[0063]

综上所述,本发明的示范实施例中提供一种视角控制结构与显示装置。显示装置包括视角控制结构。视角控制结构的偏振调整层位于第一基板与第二基板之间,用以根据

施加电压改变光束的偏振状态。第一基板与第二基板的至少其中之一具有双折射率。借此,本发明实施例的视角控制结构与显示装置能够主动在正常模式与防窥模式之间切换并且具有结构轻薄的优点。此外,由于第一基板或/及第二基板的双折射率的特点,视角控制结构能够提供足够的相位变化,因此显示装置能够省略补偿膜,具有降低成本并简化结构的优点。在本发明的某些实施例中,第一基板与第二基板可以是柔性材料,因此本发明的实施例能够提供一种轻薄型并且具有主动式防窥功能的柔性显示装置。

[0064]

惟以上所述者,仅为本发明的较佳实施例而已,当不能以此限定本发明实施的范围,即凡是依本发明权利要求书及发明内容所作的简单的等效变化与修改,皆仍属本发明专利涵盖的范围内。另外本发明的任一实施例或权利要求不须达成本发明所揭露的全部目的或优点或特点。此外,摘要和发明名称仅是用来辅助专利文件检索,并非用来限制本发明的权利范围。此外,本说明书或权利要求书中提及的“第一”、“第二”等用语仅用以命名元件(element)的名称或区别不同实施例或范围,而并非用来限制元件数量上的上限或下限。

[0065]

附图标记说明:

[0066]

10、30、40、50、60、70、80:显示装置

[0067]

100、500、600、700:视角控制结构

[0068]

102:显示或发光模块

[0069]

110、610:第一偏光层

[0070]

110a、112a:吸收轴

[0071]

112、612:第二偏光层

[0072]

120:第一基板

[0073]

122:第二基板

[0074]

130:偏振调整层

[0075]

132:第一电极

[0076]

134:第二电极

[0077]

136:第一配向层

[0078]

136a:第一配向方向

[0079]

138:第二配向层

[0080]

138a:第二配向方向

[0081]

140:液晶层

[0082]

200:发光模块

[0083]

300、602:显示面板

[0084]

310、620:第三偏光层

[0085]

320、630:液晶显示层

[0086]

330、640:偏光层

[0087]

410:光控膜

[0088]

510、710:第四偏光层

[0089]

520、720:第三基板

[0090]

501:第一视角控制结构

[0091]

502:第二视角控制结构

[0092]

522、722:第四基板

[0093]

530、730:第二偏振调整层

[0094]

802:发光与显示模块

[0095]

810:相位延迟片

[0096]

b:光束

[0097]

ib:显示光束

[0098]

lb:照明光束

[0099]

x、y、z:方向。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1