一种石墨烯与聚乙烯复合型材料的辐照交联铝塑管的制作方法

[0001]

本发明涉及铝塑管技术领域,具体为一种石墨烯与聚乙烯复合型材料的辐照交联铝塑管。

背景技术:

[0002]

铝塑管是一种由中间纵焊铝管,内外层聚乙烯塑料以及层与层之间热熔胶共挤复合而成的新型管道,聚乙烯是一种无毒,无异味的塑料,具有良好的耐撞击、耐腐蚀、抗天候性能,铝塑管(铝塑复合管)是市面上较为流行的一种管材,由于其质轻、耐用而且施工方便,以及铝塑管(铝塑复合管)可弯曲性更适合在家装中使用,铝塑管内外层均为特殊聚乙烯材料,清洁无毒,平滑。

[0003]

随着科技的发展,聚乙烯铝塑管的运用越来越广泛,而现有的铝塑管抗冲击性能差,很容易出现损坏的状况,为此,我们提出一种石墨烯与聚乙烯复合型材料的辐照交联铝塑管。

技术实现要素:

[0004]

本发明的目的在于提供一种石墨烯与聚乙烯复合型材料的辐照交联铝塑管,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005]

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种石墨烯与聚乙烯复合型材料的辐照交联铝塑管,该材料包括下述重量比的原料:高密度聚乙烯100份,石墨烯3-10份,增韧改性剂10-20份,溶剂1-900份,抗氧化剂0.1-1份,无卤阻燃剂8-30份,表面处理剂0.1-0.5份。

[0006]

优选的,所述无卤阻燃剂采用微胶囊化红磷、氢氧化铝、二乙基次膦酸铝、三聚氰胺聚磷酸盐中的一种或多种。

[0007]

优选的,所述增韧改性剂为乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(eva)、聚烯烃弹性体(poe)、三元乙丙橡胶(epdm)中的一种或几种。

[0008]

优选的,所述表面处理剂为硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、十八烷基胺、异氰酸中的一种或多种。

[0009]

优选的,所述溶剂为水溶液或乙醇和醋酸溶液。

[0010]

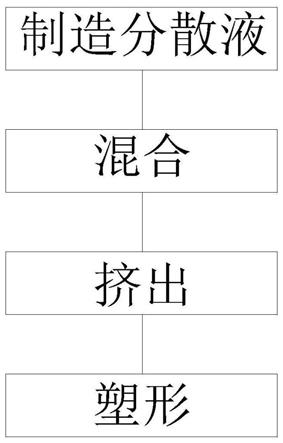

一种石墨烯与聚乙烯复合型材料的辐照交联铝塑管制备方法,包括如下步骤:

[0011]

s1制造分散液、将表面处理剂加入到溶液中,搅拌均匀后,加入石墨烯搅拌,以得到石墨烯分散液;

[0012]

s2混合、然后将石墨烯分散液加入到混料机中,并在石墨烯分散液中加入增韧改性剂、抗氧化剂和无卤阻燃剂,搅拌20-30分钟后,加入高密度聚乙烯,直到搅拌均匀;

[0013]

s3挤出、将混合好的物料投入到螺纹杆挤出机中,通过挤出机对原料混合分散后排出挤出机;

[0014]

s4塑形、排出后的物料,进行真空定径和喷淋冷却成型后,在进行辐射交联改性,

可得到铝塑管。

[0015]

优选的,所述s1中石墨烯在加入后通过超声分散2-3小时。

[0016]

优选的,所述s3中螺纹杆挤出机为单螺杆挤出机、双螺杆挤出机或行星螺杆挤出机。

[0017]

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明为了提高管材的抗冲击强度,在聚乙烯内加入石墨烯,使注塑成型过程中产生的聚乙烯分子链由于石墨烯的空间限制作用沿制品长轴方向取向,并使其在石墨烯表面附生结晶,有效提高聚乙烯与石墨烯之间的界面结合力,而且通过偶联剂对石墨烯进行表面处理,增强了聚乙烯与石墨烯的结合力,方便对铝塑管的抗冲击能力进行提高,方便人们进行使用。

附图说明

[0018]

图1为本发明提出的流程示意图。

具体实施方式

[0019]

下面对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0020]

本发明提供一种技术方案:

[0021]

一种石墨烯与聚乙烯复合型材料的辐照交联铝塑管,该材料包括下述重量比的原料:高密度聚乙烯100份,石墨烯3-10份,增韧改性剂10-20份,溶剂1-900份,抗氧化剂0.1-1份,无卤阻燃剂8-30份,表面处理剂0.1-0.5份。

[0022]

本实施例中,无卤阻燃剂采用微胶囊化红磷、氢氧化铝、二乙基次膦酸铝、三聚氰胺聚磷酸盐中的一种或多种。

[0023]

本实施例中,增韧改性剂为乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(eva)、聚烯烃弹性体(poe)、三元乙丙橡胶(epdm)中的一种或几种。

[0024]

本实施例中,表面处理剂为硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、十八烷基胺、异氰酸中的一种或多种。

[0025]

本实施例中,溶剂为水溶液或乙醇和醋酸溶液:

[0026]

一种石墨烯与聚乙烯复合型材料的辐照交联铝塑管制备方法,包括如下步骤:

[0027]

s1制造分散液、将表面处理剂加入到溶液中,搅拌均匀后,加入石墨烯搅拌,以得到石墨烯分散液;

[0028]

s2混合、然后将石墨烯分散液加入到混料机中,并在石墨烯分散液中加入增韧改性剂、抗氧化剂和无卤阻燃剂,搅拌20-30分钟后,加入高密度聚乙烯,直到搅拌均匀;

[0029]

s3挤出、将混合好的物料投入到螺纹杆挤出机中,通过挤出机对原料混合分散后排出挤出机;

[0030]

s4塑形、排出后的物料,进行真空定径和喷淋冷却成型后,在进行辐射交联改性,可得到铝塑管。

[0031]

本实施例中,s1中石墨烯在加入后通过超声分散2-3小时。

[0032]

本实施例中,s3中螺纹杆挤出机为单螺杆挤出机、双螺杆挤出机或行星螺杆挤出机。

[0033]

实施例一:

[0034]

重量份配比为高密度聚乙烯100份,石墨烯10份,增韧改性剂20份,溶剂900份,抗氧化剂1份,无卤阻燃剂30份,表面处理剂0.5份。

[0035]

s1制造分散液、将表面处理剂加入到溶液中,搅拌均匀后,加入石墨烯搅拌,以得到石墨烯分散液;

[0036]

s2混合、然后将石墨烯分散液加入到混料机中,并在石墨烯分散液中加入增韧改性剂、抗氧化剂和无卤阻燃剂,搅拌20-30分钟后,加入高密度聚乙烯,直到搅拌均匀;

[0037]

s3挤出、将混合好的物料投入到螺纹杆挤出机中,通过挤出机对原料混合分散后排出挤出机;

[0038]

s4塑形、排出后的物料,进行真空定径和喷淋冷却成型后,在进行辐射交联改性,可得到铝塑管。

[0039]

实施例二:

[0040]

重量份配比为高密度聚乙烯90份,石墨烯8份,乙烯-醋酸乙烯酯共聚物16份,水溶液800份,抗氧化剂1份,微胶囊化红磷25份,硅烷偶联剂0.4份。

[0041]

s1制造分散液、将硅烷偶联剂加入到水溶液中,搅拌均匀后,加入石墨烯搅拌,以得到石墨烯分散液;

[0042]

s2混合、然后将石墨烯分散液加入到混料机中,并在石墨烯分散液中加入乙烯-醋酸乙烯酯共聚物和微胶囊化红磷,搅拌20-30分钟后,加入高密度聚乙烯,直到搅拌均匀;

[0043]

s3挤出、将混合好的物料投入到螺纹杆挤出机中,通过挤出机对原料混合分散后排出挤出机;

[0044]

s4塑形、排出后的物料,进行真空定径和喷淋冷却成型后,在进行辐射交联改性,可得到铝塑管。

[0045]

实施例三:

[0046]

重量份配比为高密度聚乙烯80份,石墨烯6份,聚烯烃弹性体12份,乙醇700份,抗氧化剂0.8份,氢氧化铝20份,钛酸酯偶联剂0.3份。

[0047]

s1制造分散液、将钛酸酯偶联剂加入到乙醇中,搅拌均匀后,加入石墨烯搅拌,以得到石墨烯分散液;

[0048]

s2混合、然后将石墨烯分散液加入到混料机中,并在石墨烯分散液中加入聚烯烃弹性体和氢氧化铝,搅拌20-30分钟后,加入高密度聚乙烯,直到搅拌均匀;

[0049]

s3挤出、将混合好的物料投入到螺纹杆挤出机中,通过挤出机对原料混合分散后排出挤出机;

[0050]

s4塑形、排出后的物料,进行真空定径和喷淋冷却成型后,在进行辐射交联改性,可得到铝塑管。

[0051]

实施例四:

[0052]

重量份配比为高密度聚乙烯70份,石墨烯4份,三元乙丙橡胶10份,醋酸溶液600份,抗氧化剂0.6份,二乙基次膦酸铝15份,十八烷基胺0.2份。

[0053]

s1制造分散液、将十八烷基胺加入到醋酸溶液中,搅拌均匀后,加入石墨烯搅拌,

以得到石墨烯分散液;

[0054]

s2混合、然后将石墨烯分散液加入到混料机中,并在石墨烯分散液中加入三元乙丙橡胶和二乙基次膦酸铝,搅拌20-30分钟后,加入高密度聚乙烯,直到搅拌均匀;

[0055]

s3挤出、将混合好的物料投入到螺纹杆挤出机中,通过挤出机对原料混合分散后排出挤出机;

[0056]

s4塑形、排出后的物料,进行真空定径和喷淋冷却成型后,在进行辐射交联改性,可得到铝塑管。

[0057]

实施例五:

[0058]

重量份配比为高密度聚乙烯60份,石墨烯2份,增韧改性剂5份,溶剂500份,抗氧化剂0.4份,无卤阻燃剂10份,表面处理剂0.1份。

[0059]

s1制造分散液、将表面处理剂加入到溶液中,搅拌均匀后,加入石墨烯搅拌,以得到石墨烯分散液;

[0060]

s2混合、然后将石墨烯分散液加入到混料机中,并在石墨烯分散液中加入增韧改性剂、抗氧化剂和无卤阻燃剂,搅拌20-30分钟后,加入高密度聚乙烯,直到搅拌均匀;

[0061]

s3挤出、将混合好的物料投入到螺纹杆挤出机中,通过挤出机对原料混合分散后排出挤出机;

[0062]

s4塑形、排出后的物料,进行真空定径和喷淋冷却成型后,在进行辐射交联改性,可得到铝塑管。

[0063]

本发明为了提高管材的抗冲击强度,在聚乙烯内加入石墨烯,使注塑成型过程中产生的聚乙烯分子链由于石墨烯的空间限制作用沿制品长轴方向取向,并使其在石墨烯表面附生结晶,有效提高聚乙烯与石墨烯之间的界面结合力,而且通过偶联剂对石墨烯进行表面处理,增强了聚乙烯与石墨烯的结合力,方便对铝塑管的抗冲击能力进行提高,方便人们进行使用。

[0064]

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1