车身外壳的制作方法

1.本公开涉及车辆安全检测技术领域,具体地,涉及一种具有碰撞检测功能的车身外壳。

背景技术:

2.为了保证车辆的行车安全,例如无人驾驶的智能车辆,在相关技术中通常采用外置碰撞开关或者内置碰撞传感器的方式,检测前进方向上是否与外界障碍物发生碰撞。其中,内置的碰撞传感器多为加速度传感器,为了避免误触发,传感器通常只能检测具有较大加速度变化时的碰撞,即高速行驶场景下的碰撞,而对于低速行驶场景下的碰撞,则无法采集到有效的碰撞信号。碰撞开关则多安装于车头的外部,呈条状分布,因此只能覆盖指定的小范围区域所发生的碰撞。此外,外置的碰撞开关对车辆造型的适应性较差,影响美观,且碰撞开关多采用橡胶材质,长期暴露在车体的外部会导致老化加速,使用寿命较短。

技术实现要素:

3.本公开的目的是提供一种车身外壳,以部分地解决相关技术中存在的上述问题。

4.为了实现上述目的,本公开提供一种车身外壳,包括沿内外方向间隔设置的第一壳体和第二壳体,所述第一壳体和所述第二壳体被配置为:当车辆发生碰撞时,所述第一壳体和所述第二壳体能够变形而相抵接,以通过相互之间的电连接向车辆的控制器发送碰撞信号。

5.可选地,所述第一壳体包括第一本体和设置在所述第一本体的朝向所述第二壳体一侧表面上的第一导电体,所述第二壳体包括第二本体和设置在所述第二本体的朝向所述第一壳体一侧表面上的第二导电体,所述第一导电体和所述第二导电体的位置相对应且分别与所述控制器电连接。

6.可选地,所述第一导电体和所述第二导电体分别形成为导电胶层。

7.可选地,所述第一导电体和所述第二导电体均布于所述车身外壳的整个区域。

8.可选地,所述车身外壳还包括支撑在所述第一壳体和所述第二壳体之间的绝缘支撑件。

9.可选地,所述绝缘支撑件为弹性件。

10.可选地,所述弹性件为弹性橡胶,所述弹性橡胶分别与所述第一壳体和所述第二壳体相粘接。

11.可选地,所述车身外壳还包括缓冲层,所述第一壳体位于所述第二壳体的内侧,所述缓冲层设置在所述第一壳体的远离所述第二壳体的表面上,所述缓冲层的硬度大于所述第一壳体和所述第二壳体的硬度。

12.可选地,所述缓冲层采用发泡材料制成。

13.可选地,所述车身外壳为车头外壳、车尾外壳、车顶外壳或者侧面外壳中的一种或者多种。

14.通过上述技术方案,将车身外壳集成为碰撞检测装置,当车辆发生碰撞时,间隔设置的第一壳体和第二壳体因变形而相抵接,以通过相互之间的电连接向车辆的控制器发出碰撞信号。即车身外壳因碰撞而发生变形后,第一壳体、第二壳体和车辆的控制器之间形成闭合的回路,回路中产生电流变化,以该电流变化作为碰撞信号,车辆的控制器控制能够车辆制动系统使车辆及时制动,保证车内外人员的人身安全。

15.相较于只能检测较大加速度变化的加速度传感器,本公开的车辆无论是高速还是低速行驶,只要第一壳体和第二壳体因碰撞变形而相抵接,便可检测到碰撞信号,通用性更强,且结构简单,成本较低。此外,相较于在车身外部安装碰撞检测开关,车身外壳本身对车辆外形适应性较强,将车身外壳集成为碰撞检测装置,提高了对车辆外形的适应性。本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

16.附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:

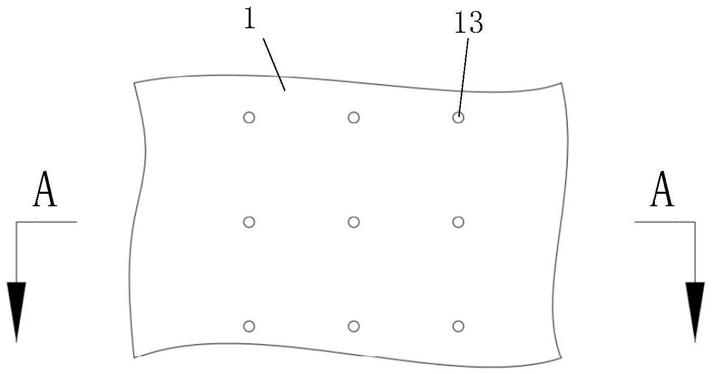

17.图1是本公开一种示例性实施方式提供的车身外壳的示意图;

18.图2是图1中车身外壳沿a-a方向的剖面图;

19.图3是本公开一种示例性实施方式提供的车身外壳的示意图,其中车身外壳处于因碰撞而变形的状态;

20.图4是图3中车身外壳沿b-b个的剖面图;

21.图5是本公开一种示例性实施方式提供的车辆的示意图,该车辆具有碰撞检测功能的车身外壳。

22.附图标记说明

[0023]1ꢀꢀꢀꢀ

车身外壳

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

11

ꢀꢀꢀꢀ

第一壳体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

111

ꢀꢀꢀ

第一本体

[0024]

112

ꢀꢀ

第一导电体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

12

ꢀꢀꢀꢀ

第二壳体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

121

ꢀꢀꢀ

第二本体

[0025]

122

ꢀꢀ

第二导电体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

13

ꢀꢀꢀꢀ

支撑件

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

14

ꢀꢀꢀꢀ

缓冲层

[0026]2ꢀꢀꢀꢀ

控制器

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3ꢀꢀꢀꢀꢀ

导线

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

s

ꢀꢀꢀꢀꢀ

障碍物

[0027]

101

ꢀꢀ

车头外壳

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

102

ꢀꢀꢀ

车尾外壳

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

103

ꢀꢀꢀ

车顶外壳

[0028]

104

ꢀꢀ

侧面外壳

具体实施方式

[0029]

以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。

[0030]

在本公开中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“前”、“后”是相对于车辆的行进方向的前后而言的,例如车头位置为前,车尾位置为后,“内”、“外”是指相应结构部件轮廓的内外,使用的术语“第一”、“第二”不表示任何顺序及重要性,而是用于区别一个要素与另一个要素。另外,下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。

[0031]

如图1至图5所示,本公开提供一种车身外壳1,该车身外壳1可以为无人驾驶的智能车辆,例如,在物流系统中用于配送货物的无人货物配送车辆,或者,用于配送外卖的无

人外卖配送车辆,或者,用于在多个货架之间转运货物的无人转运车辆。该车辆包括车身外壳1和控制器2。其中,该车身外壳1包括沿内外方向间隔设置的第一壳体11和第二壳体12。间隔设置是指在非碰撞状态下,第一壳体11和第二壳体12之间具有间隙。而内外方向是相对于车身而言的,车身外壳1的内侧是指用于与车身安装接触的一侧,外侧是指远离车身、用于与障碍物s发生碰撞的一侧。在图2和图4示出的实施方式中,第一壳体111用于安装到车身上,第二壳体12用于与障碍物s发生碰撞,即第一壳体11位于内侧,第二壳体12位于外侧。

[0032]

第一壳体11和第二壳体12被配置为:当车辆发生碰撞时,第一壳体11和第二壳体12能够变形而相抵接,以通过相互之间的电连接向车辆的控制器2发送碰撞信号。例如,第一壳体11和第二壳体12可以分别通过导线3与控制器2电连接。当车辆处于非碰撞状态下,第一壳体11和第二壳体12相间隔设置,第一壳体11、第二壳体12和车辆的控制器2之间处于未导通的断路状态。一旦车身外壳1因碰撞而发生变形,第一壳体11和第二壳体12因抵接而导通,即第一壳体11、第二壳体12和车辆的控制器2之间由断路变为闭合的回路。在由断路变为闭合回路的过程中,回路中的电流、电压和电阻值将产生变化,以电流的变化为例,在断路时车辆的控制器2感应到的电流为零或者可以忽略不计,当回路闭合时,产生的电流足以激发车辆的控制器2,车辆的控制器2以该电流作为碰撞的信号,向车辆制动系统发出指令,以控制车辆停车,避免因未及时停车所造成二次伤害,保证车辆内外人员的人身安全。

[0033]

相较于相关技术中无人车采用的只能检测到具有较大加速度变化的加速度传感器,本公开的车辆无论高速还是低速行驶,只要碰撞的严重程度足以使第一壳体11和第二壳体12因变形而相抵接,车辆的控制器2便能够检测到碰撞信号,通用性更强。相较于价格昂贵的加速度传感器,本公开通过将车身外壳1集成为碰撞检测装置,结构简单且成本更低。此外,相较于在车身外部安装的碰撞开关对造型适应性较差的方式,由于车身外壳1具有较强的可塑性,对车辆外形的适应性也更强,因此通过将车身外壳1集成为碰撞检测装置,能够提高对车辆外形的适应性,并且也能够避免因碰撞检测开关的橡胶外露而加速老化的问题。

[0034]

为了实现上述的第一壳体11和第二壳体12因变形相抵接,以通过相互之间的电连接向车辆的控制器2发送碰撞信号的功能,第一壳体11和第二壳体12可以分别采用金属材料制成,例如第一壳体11和第二壳体12分别为金属钣金件。或者为了减轻整车重量,在保证整车强度的情况下,第一壳体11和第二壳体12也可以采用非金属材料制成。

[0035]

当第一壳体11和第二壳体12采用非金属材料时,为了保证因变形而相抵接后能够形成闭合回路,第一壳体11包括第一本体111和设置在第一本体111的朝向第二壳体12一侧表面上的第一导电体112,第二壳体12包括第二本体121和设置在述第二本体121的朝向第一壳体11一侧表面上的第二导电体122,第一导电体112和第二导电体122的位置相对应且分别与车辆的控制器2电连接。

[0036]

第一本体111和第二本体121可以为金属或者非金属。当车辆发生碰撞时,第一本体111或第二本体121能够变形,进而使得第一导电体112和第二导电体122相抵接。在图2和图4示出的实施方式中,第一导电体112和第二导电体122可以分别形成为导电胶层。导线3的一端埋入该导电胶层内,另一端连接至车辆的控制器2。根据本公开的其他一些实施方式,第一导电体112和第二导电体122也可以为金属触点。金属触点能够随着第一本体111和

第二本体121的变形而相抵接,导线3的一端可以焊接至金属触点,另一端连接至车辆的控制器2。

[0037]

为了进一步提高碰撞检测的范围,根据本公开的一种实施方式,第一导电体112和第二导电体122可以均布于车身外壳1的整个区域。例如,当第一导电体112和第二导电体122为导电胶层时,导电胶可以附着至覆盖第一本体111和第二本体122的整个表面。当第一导电体112和第二导电体122为金属触点时,金属触点采用多个且均匀间隔分布于第一本体111和第二本体121的整个表面。通过上述将第一导电体112和第二导电体122均布于车身外壳1的整个区域,无论是车身的哪一部分区域发生碰撞,均能够被有效检测,并使得车辆及时制动以减少碰撞伤害。

[0038]

车身外壳1还包括支撑在第一壳体11和第二壳体12之间的绝缘支撑件13。绝缘支撑件13分别与第一壳体11和第二壳体12连接,从而将第一壳体11和第二壳体12连接为一个整体的车身外壳1。绝缘支撑件13具有多个,以提高第一壳体11和第二壳体12之间的连接强度。支撑件13采用绝缘材料能够保证在非碰撞状态下,第一壳体11和第二壳体12不会因为支撑件的存在而处于导通状态,避免干扰车辆的正常运行。

[0039]

进一步地,绝缘支撑件13可以为弹性件,例如绝缘支撑件13可以采用弹性橡胶。在图2和图4示出的实施方式中,弹性橡胶分别与第一壳体11和第二壳体12通过例如胶体粘接在一起。弹性橡胶能够为第一壳体11和第二壳体12提供足够的支撑强度,并且弹性橡胶还具有良好的弹性变形能力,在车辆发生碰撞时,容易随着车身外壳1的变形而压缩。多个绝缘支撑件13设置的密度可以根据实际情况,以不干扰第一壳体11和第二壳体12的碰撞发生后的正常抵接为宜。此外,弹性橡胶良好的弹性变形能够还能够吸收部分的碰撞能量,减轻车辆受到的碰撞损伤。根据本公开其他一些实施方式,绝缘支撑件13还可以采用绝缘弹簧,绝缘弹簧在起到支撑连接第一壳体11和第二壳体12的同时,同样能能够吸收部分的碰撞能量。

[0040]

车身外壳1还可以包括缓冲层14,在图2和图4示出的实施方式中,第一壳体11位于第二壳体12的内侧,即第一壳体11用于与车身安装接触,第二壳体12用于承受来自障碍物s的碰撞力。缓冲层14设置在第一壳体11的远离第二壳体12的表面上,即缓冲层位于第一壳体11和车身之间。缓冲层14的硬度大于第一壳体11和第二壳体12的硬度,这样,当第二壳体11受到障碍物s的撞击后发生变形,第二壳体12朝向与第一壳体11相抵接的方向运动,缓冲层14能够为第一壳体11提供支撑,以避免在第二壳体12朝向第一壳体11运动的同时,第一壳体11在弹性橡胶的作用下也发生变形,从而影响第一壳体11和第二壳体12相抵接。进一步地,缓冲层14可以采用发泡材料制成。这样,缓冲层14在为第一壳体11提供支撑的同时,发泡材料还能够缓冲碰撞力,保护车内外人员的人身安全。

[0041]

如图5所示,本公开的车身外壳1可以为车头外壳101、车尾外壳102、车顶外壳103或者侧面外壳104中的一种或多种。这样,可以根据实际需要选择性地将车头外壳101、车尾外壳102、车顶外壳103或者侧面外壳104布置为本公开上述的包括第一壳体11和第二壳体12的车身外壳1。例如,仅在更容易发生碰撞的车头处设置,或者为了提供全方位的保护,在车头、车尾、车顶和侧面均进行设置,从而分别对车头、车尾、车顶和侧面进行碰撞检测。本公开的车身外壳1安装于车头时可以检测与行进方向上的障碍物是否发生碰撞;车身外壳1安装于车顶时可以检测是否有高空坠物;车身外壳1安装于车尾或者侧面时可以检测是否

被其他车辆碰撞。

[0042]

以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。

[0043]

另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本公开对各种可能的组合方式不再另行说明。

[0044]

此外,本公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所公开的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1