柔性生态处理包的制作方法

[0001]

本发明涉及城镇及农村污水处理领域,特别是涉及地表径流直接汇入河道的排水口污染物防控领域,更为具体的说是涉及柔性生态处理包。

背景技术:

[0002]

雨水降落地面后,一部分蒸发成为水蒸气返回大气,一部分从土壤逐渐下渗成为地下水,其余的水沿着斜坡形成漫流,通过冲沟、溪涧,汇入河道支浜,这种由于降雨形成的地面水流称为地表径流。

[0003]

在城镇及农村,由于雨水造成的地表径流,是河道支浜污染的主要来源之一。当雨水汇集流经沥青、水泥、混凝土等不透水的表面时,会将硬化地面附着的氮、磷、重金属、垃圾以及其他形式的污染物汇入径流;在流经农田、草坪等土地时,也会将化肥、农药、细沙等污染物汇入径流;部分生活区居民的清洗污水也会汇入径流。携带有大量复合污染物的地表径流,一般在地面低洼处汇集,并通过河岸的直排口汇入城市或农村的河道支浜。

[0004]

对直排口汇入河道支浜的地表径流中污染物进行拦截与强化净化是目前本领域当中的研究热点问题。

[0005]

但是,关于河岸雨水径流直排口处的地表径流拦截与强化净化等规划设计却鲜有报道。本发明所公开的柔性生态处理包,即是针对河岸地表径流直排口处局部水域进行拦截与强化净化的技术方案。该技术方案,可直接设置在径流直排口附近的局部水域,不占用陆地面积,直接拦截与净化入河径流中的污染物,能够有效削减入河污染负荷,在一定程度上缓解河道富营养化问题。同时,对于一些城镇或农村集中居住区域,其河道附近没有多余土地,可用于建设规模化的地表径流收集与处理设施,该技术方案具有更为重要的意义。

技术实现要素:

[0006]

本发明所要解决的技术问题是,针对城镇及农村河道地表径流直排口处的局部水域,因地制宜,构建开放性的处理设施,直接拦截入河污染物,降低径流中的污染物浓度,削减入河污染负荷,从而满足河道水质提升的需求。

[0007]

为了解决上述技术问题,本发明首先公开了柔性生态处理包,所述的柔性生态处理包包括柔性隔离墙,所述柔性隔离墙为具有选择性透过能力的隔离墙,以便将地表径流直排口附近水域与河道其他水域进行有效分隔,所述柔性隔离墙的左右两端分别通过柔性连接的方式连接在地表径流直排口的两侧,所述柔性隔离墙的底部设置有重物;所述柔性隔离墙的顶部连接有植物围挡,所述植物围挡漂浮在水面上,并形成具有一定高度的围挡空间,所述围挡空间内设置有净化植物;还包括有若干附着带,所述附着带垂直悬挂在柔性隔离墙围成的水域空间内;所述附着带的垂直长度不小于该水域深度的三分之二。也就是说,附着带悬垂在径流直排口处柔性隔离墙围成的水域内,其顶端靠近水面,位于植物根系以下,由上至下至少贯穿水深的三分之二。

[0008]

柔性生态处理包主要由柔性隔离墙、植物围挡、附着带等柔性结构组件构成,相较

于其他以刚性材质为支撑的处理系统,其主要优点在于柔性材料可伸缩变形,其连接方式也是柔性的且保留冗余度,使得该生态包可自动调节位置以适应不同季节降雨量差异引起的河道水位变化。这里值得说明的是,所述的柔性隔离墙左右两侧柔性连接的方式是指用绳索与定位桩连接,并且在绳索的连接中保留一定的冗余度,既可将柔性隔离墙固定在直排口附近的水域空间内,又使其具有在该水域空间内发生少量位移的可能性。

[0009]

所述柔性隔离墙的选择性透过能力是指可根据需要对不同形态的物质进行物理隔离,从而使得能够透过的液态物质,穿过该柔性隔离墙进入到河道水体中,而将特定的非被选择的固态物质阻隔在柔性隔离墙围成的水域空间内。

[0010]

柔性隔离墙由具有柔性的材质制成,譬如柔性的帘布,或者是柔性的膜,或者是其他具有柔性的材质。

[0011]

并且为了提高柔性隔离墙的相对稳定性,在所述柔性隔离墙的底部设置有重物,优选的是将柔性隔离墙的底边上翻从而形成翻折边,并将铁链或者半圆形钢条等具有重量的物体贯穿于该翻折边内,防止柔性隔离墙随着水流流动飘动。

[0012]

植物围挡漂浮在水面上是通过现有的漂浮构件实现的。譬如可以通过泡沫浮块,或者是利用内部充气的橡胶结构,或者是利用内部设有浮水性材料的橡胶结构等。

[0013]

进一步优选的,所述附着带由主绳和固定在主绳上的附着刺组成,所述主绳的底端设置有一垂吊物。所述垂吊物具有一定的重量,可保证主绳垂直悬挂,避免其在水中飘起。

[0014]

在另一个优选的技术方案中,还包括有附着伞,所述附着伞呈伞状,由若干伞骨组成,所述主绳穿过若干附着伞的中心,从而将若干附着伞依次水平固定在一根主绳上,所述附着刺固定在伞骨上。

[0015]

进一步优选的是,附着刺为垂直固定方式。当其固定在主绳上时,附着刺垂直固定在主绳上;当其固定在附着伞时,附着刺垂直固定在附着伞的伞骨上。

[0016]

作为优选的技术方案,还包括有若干水平定位带,所述附着带垂直固定在水平定位带上,所述水平定位带分布在柔性隔离墙所围成的水域内;优选的多条水平定位带在该水域内等间距平行分布;更为优选的是还包括有水平定位带的固定绳,所述固定绳的两端分别与柔性隔离墙的顶部两侧连接,所述水平定位带一端连接在柔性隔离墙上,另一端连接在固定绳上。

[0017]

水平定位带的主要作用是合理布置附着带,使其均匀、有序地分布在柔性隔离墙围成的水域空间内。水平定位带的不同分布方式主要影响附着带的设置量、附着带与直排口径流的接触面积等。经过本发明人的研究和对比,优选再设置一条固定绳,并且将固定绳连接在柔性隔离墙的顶部,然后将水平定位带以等间距平行的方式,一端连接柔性隔离墙,另一端连接固定绳。在这种设置方式下,附着带的设置量较多,与直排口径流的接触面积较大,对该区域内径流污染物的净化效果较好。

[0018]

在一个优选的技术方案中,还包括有植物浮床,所述植物浮床上设置有若干植物定植孔,所述具有净化能力的水生植物固定在植物浮床的植物定植孔内。对于不同的净化植物来说,其浮水性是有差别的。对于浮水性较好的漂浮植物来说,可直接种养在植物围挡内,也可通过围网使其更加有序的生长在水面上。对于不具备浮水性的挺水植物来说,需借助植物浮床才能保证其更好地悬浮在水面处。

[0019]

进一步优选的是,所述植物浮床的植物定植孔下方还设置有收集篮。收集篮可将净化植物的根系脱落物承接在收集篮内,避免其散落在水中后腐烂分解,造成对河道水体的二次污染。

[0020]

在一个优选的技术方案中,还包括有沉降槽,所述沉降槽设置在柔性隔离墙所围成的水域空间底部,可将受到柔性隔离墙阻挡而沉降下来的细沙、泥土等固体颗粒物截留并收集。对沉降槽内截留的固体颗粒物进行定期清理,可有效提高柔性生态处理包对地表径流中颗粒物的去除效果。

[0021]

优选的,在本发明中,所述具有净化能力的水生植物可根据季节变换,搭配暖季植物和冷季植物,达到周年有效的净化效果,并形成常年绿色的景观效应。

[0022]

在上述公开技术方案的基础上,本发明还进一步公开了应用该柔性生态处理包的生态净化方法,包括以下步骤:

[0023]

步骤1:分别准备各构件,并将附着带进行附着预处理;

[0024]

步骤2:在河道支浜的地表径流直排口,按照柔性生态处理包的结构将各个构件组装形成柔性生态处理包;

[0025]

步骤3:定期收集并更换附着带;

[0026]

所述附着带在使用前均需经过预处理,所述的预处理是指将附着带浸没在含有待处理水域中自然生长的微生物菌液中平衡。

[0027]

更为优选的是,所述菌液是对已使用过的附着带进行处理形成的,或者是利用该水域原位底泥处理形成的。

[0028]

其中对已使用过的附着带进行处理形成菌液的方法,是将使用过的附着带上的菌群刮下,浸泡在河道原水中搅拌,形成菌液。使用底泥形成菌液的方法,是将收集到的原位底泥浸泡在河道原水中搅拌,形成菌液。由于水中的微生物种类丰富,若采用人工配制的方法难以模拟自然水体中的菌落分布,且人为投加微生物菌剂会破坏自然水体原本的菌落结构。为避免上述情况的发生,本发明将附着带或底泥中的菌群收集在河道原水中,并将附着带浸没在该河道原水中进行预处理,可提高附着带在实践应用中的净化效率,也避免了人工投放外源菌剂对自然水体菌落的负面影响,最大程度上保持水体自身的菌落平衡与稳定。

[0029]

作为一种优选的技术方案,还包括定期对植物浮床下的收集篮进行清理;以便将收集篮内累积的植物根系脱落物等及时清除,避免其腐烂分解影响水质。

[0030]

作为另一优选,还包括定期对柔性生态处理包底部的沉降槽进行清理,沉降槽中累积有受柔性隔离墙阻挡而沉降下来的细沙、泥土等固体颗粒物,通过定期对沉降槽内截留的固体颗粒物进行清理,可有效提高柔性生态处理包对颗粒物的去除效果。

[0031]

采用本发明公开的技术方案后,可实现地表径流汇集直排口附近水域的有效净化,对构建健康生态的河道支浜做出贡献。本发明因地制宜,基于生态性原则、系统开放性原则以及生物多样性原则,构建了一个有机、有序、有趣的立体空间净化系统。在保证地表径流拦截与强化净化的基础上,还能形成常年绿色的景观效应,美化河道支浜的生态环境。并且由于本发明中所公开的生态处理包及其连接方式均为柔性的,可随着水位的变化在一定的水域空间发生适当位移,能够适应河道水位季节性变化的需求。

附图说明

[0032]

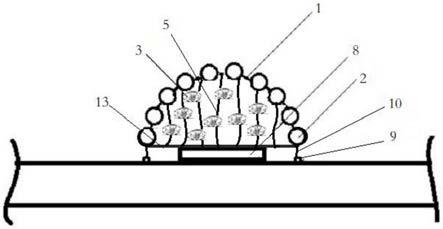

图1是柔性生态处理包俯视视角的示意图;

[0033]

图2是柔性生态处理包纵截面的示意图;

[0034]

图3是另一种形式的附着带示意图;

[0035]

图4是植物浮床的示意图。

具体实施方式

[0036]

为了更好的理解本发明,下面我们结合具体的实施例对本发明进行进一步的阐述。

[0037]

实施例1

[0038]

如图1和图2中所示的柔性生态处理包,所述的柔性生态处理包包括柔性隔离墙1,所述柔性隔离墙1为具有选择性透过能力的帘布,所述柔性隔离墙1的左右两端分别连接在地表径流直排口8的两侧,如图1中所示的那样。通过柔性隔离墙,从而将地表径流直排口附近水域与河道的其他水域分隔开来;所述柔性隔离墙的顶部连接有植物围挡2,所述植物围挡2漂浮在水面上,并形成具有一定高度的围挡空间,所述围挡空间内设置具有净化能力的水生植物3;还包括有若干附着带4,所述附着带4垂直悬挂在柔性隔离墙围成的水域空间内;所述附着带的垂直长度不小于该水域深度的三分之二。也就是说,附着带悬垂在径流直排口处柔性隔离墙围成的水域空间内,其顶端在水面处,由上至下至少贯穿水深的三分之二。如图2中所示的,附着带4贯穿水体深度的三分之二。具体的可以看到,如图2所示所述附着带由主绳41和固定在主绳上的附着刺42组成,所述主绳41的底端设置有一垂吊物43。所述垂吊物具有一定的重量,从而可以保证主绳垂直悬挂,避免其在水中飘起。

[0039]

特别需要关注的是,参考图1中的示意,所述柔性隔离墙1的两端通过绳索连接在岸边的立柱桩9上,绳索10在静止状态下并不拉紧,这样当水位抬高或者降低时,具有冗余量的绳索10可保证柔性隔离墙1随着水位上下浮动。

[0040]

同时,在柔性隔离墙1的底部设置有翻折边11,如图2中所示的那样,翻折边11内贯穿有铁链12。

[0041]

另外,可以参考图3我们看到,还包括有附着伞44,所述附着伞44呈伞状,由若干伞骨441组成,所述主绳41穿过若干附着伞44的中心,从而将若干附着伞水平固定在一根主绳41上,所述附着刺42固定在伞骨上。

[0042]

如图2和图3中所示的那样,附着刺优选为垂直固定方式。当其固定在主绳上时,附着刺垂直固定在主绳上;当其固定在附着伞时,附着刺垂直固定在附着伞的伞骨上。但是附着刺也可以其他的角度,或者非一致性的角度固定。

[0043]

在本实施例中还优选包括有水平定位带5,所述附着带4垂直连接在水平定位带5上,还包括有固定绳13,所述固定绳13的两端分别与柔性隔离墙的顶部两侧连接,所述水平定位带5一端连接在柔性隔离墙1上,另一端连接在固定绳13上,多条水平定位带在该水域内平行分布,如图1中所示。

[0044]

利用水平定位带,便于将附着带稳定设置在防污帘围成的水域内。并且,由于水平定位带的牵拉作用,使得附着带的空间分布更加均匀、有序,有利于地表径流中污染物的拦截与强化净化。

[0045]

进一步优选的,在本实施例中还包括有植物浮床6,所述植物浮床上设置有若干植物定植孔61,所述净化植物3种养在植物浮床的植物定植孔61内。对于不同的净化植物来说,其浮水性是有差别的。对于浮水性较好的漂浮植物来说,可以直接种养在水面上,也可通过围网使其更加有序的生长在水面上。对于不具备浮水性的挺水植物来说,需要借助植物浮床才能保证其更好的悬浮在水面处。

[0046]

进一步优选的,在本实施例中所述植物浮床的植物定植孔61下方还设置有收集篮62,如图2中所示。收集篮62可将净化植物的根系脱落物承接在收集篮内,避免其散落在水中腐烂分解,造成对水体的二次污染。

[0047]

在本实施例中还进一步优选的包括有沉降槽7,具体的看到图2,所述沉降槽设置在柔性隔离墙所围成的水域空间底部。这里可以看到,沉降槽位于柔性隔离墙所围成的水域空间底部,其宽度大约可以覆盖柔性隔离墙底部与河堤底部之间的区域,地表径流水中含有的细沙、泥土等固体颗粒物在柔性隔离墙的阻挡作用下,被限制在柔性生态包所处的区域内,在重力的作用下逐渐沉降并累积在沉降槽内;通过对该沉降槽的定期清理,可实现地表径流中固体颗粒物的有效去除。

[0048]

本发明中所述净化植物构建植物常绿效果,根据需要可以搭配暖季植物和冷季植物,从而达到长期有效的净化效果。

[0049]

譬如在本实施例中,根据季节搭配具有观赏性的水生植物,在温暖季节可搭配喜温植物黄菖蒲、花叶芦竹、美人蕉和再力花,在寒冷季节搭配耐寒植物彩叶水芹、铜钱草、西伯利亚鸢尾。

[0050]

实施例2

[0051]

下面结合本实施例进一步说明利用本发明公开的柔性生态处理包进行水体处理的方法,包括以下步骤:

[0052]

步骤1:分别准备各构件,并将附着带进行附着预处理;

[0053]

步骤2:在河道支浜的地表径流直排口,按照柔性生态处理包的结构将各个构件组装形成柔性生态处理包;

[0054]

步骤3:定期收集并更换附着带;

[0055]

所述附着带在使用前均需要经过预处理,所述的预处理是指将附着带浸没在含有待处理水域中所含微生物的菌液中实现平衡。

[0056]

优选的所述菌液是对已使用过的附着带进行处理形成的,或者是利用该水域原位底泥处理形成的。

[0057]

其中对已使用过的附着带进行处理形成菌液的方法是,将使用过的附着带上的菌群刮下,浸泡在河道原水中搅拌,形成菌液。使用底泥形成菌液的方法是,将收集到的原位底泥浸泡在河道原水中搅拌,形成菌液。

[0058]

具体到本实施例,我们选取滨湖城市居民区的一段河道,河道长度270.0m,宽度16.0m,河道水体深度2.5-3.0m。河道两侧汇水总面积约7.0万平方米,其中,居住区绿地及小路约占总面积的42.0%,屋顶约占13.5%,停车场约占8.9%,拆迁区约占33.0%,主干道马路约占2.6%。目前该河道存在地表径流直接入河、少量居民生活污水直排、污水管渗漏与外溢等现象,且河岸带为硬质驳岸,对陆源污染的生态拦截功能基本缺失,加之河道水体自身流动性较差,自净能力薄弱,水体偶尔呈黑臭状态,在一定程度上降低了周边居民的生

活质量。

[0059]

经过取样检测,该地区不同下垫面降雨径流污染物浓度如表1中所示:

[0060]

表1:不同下垫面降雨径流污染物浓度(mg/l)

[0061][0062]

我们将实施例1中的柔性生态处理包设置在该河道的地表径流直排口处。待生态处理包稳定运行2个月后,进行5次采样。每一次采样均选择在中大雨能够形成径流时进行,在降雨初期15分钟内,采集直排口径流3份;在降雨开始2小时后,采集柔性生态处理包外侧的水样3份,监测主要污染物指标,包括nh

4+-n、tn、tp、cod和ss,计算污染物的去除效率,如表2中所示:

[0063]

表2:柔性生态处理包外侧水体主要污染物的去除效果

[0064][0065]

对于收集篮与沉降槽的清理频次,根据地表径流水体的污染程度、植物类型及季节变化,制定合理的定期清理计划。一般而言,每间隔2-3个月清理一次,可满足常规的净化要求。

[0066]

但对于植物的根系脱落物较多、或径流水体中所含固体颗粒物较多的情况,可适当增加清理频次,从而避免植物根系脱落物及径流中固体颗粒物分解对水质的负面影响,提高柔性生态处理包的净化效果。

[0067]

以上所述是本发明的具体实施方式。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1