一种穿越岩溶空腔的隧道结构的制作方法

1.本实用新型涉及一种穿越岩溶空腔的隧道结构,属于隧道工程技术领域。

背景技术:

2.随着我国经济的迅速发展,以铁路和公路为代表的基建工程也在日新月异地发展,地下工程的数量快速增加,所面临的特殊地质条件也越来越复杂,特别是岩溶地质条件。我国岩溶地质覆盖面积大,西南地区是岩溶的富集区,地质条件复杂,地质灾害问题尤为突出,近年来,随着西部大开发战略的不断推进和城市地铁的快速发展,岩溶地区工程项目大增,遇到的复杂岩溶地质灾害也更为频繁,施工技术要求也在不断的提高。岩溶隧道施工主要面临的地质灾害为岩溶及其所带来的附加影响,由于岩溶所造成的地下工程事故频发,给工程施工安全带来了严重威胁,对岩溶的处理也大大增加了工程投资。

3.岩溶空腔的形成,是长时间由于地下水流动或者地表水的下渗致使可容岩不断的溶解、剥落、坍塌所致,隧道施工揭示的岩溶空腔的洞壁稳定性和岩层的产状、倾角密切相关,一般岩溶空腔顶部的稳定性较差,而边壁的稳定较好。隧道遇到穿越溶洞、溶腔的情况,通常采用回填注浆、桥梁跨越等方法处理,回填注浆采用碎石、土体及混凝土填充,常用于处理小型溶洞、溶腔;大型溶洞、溶腔空间较大,且存在地下水,为避免大量回填及便于排水,通常采用桥梁进行跨越,但大型岩溶空腔由于其跨度大、空间高,桥梁施工难度较大、投资高。因此,隧道穿越岩溶空腔的现有技术仍有一定的工程局限性,适用范围较窄,有待进一步提高。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于,提供一种穿越岩溶空腔的隧道结构,以适应不同大小岩溶空腔的施工,具有隧道稳定性好,施工方便的特点,以克服现有技术施工难度大、投资高的不足。

5.为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

6.本实用新型的一种穿越岩溶空腔的隧道结构,包括在位于地下的岩溶空腔内设置的穿越岩溶空腔的隧道;在岩溶空腔内设有底板,隧道设在底板上,底板底部设有一组支撑桩;支撑桩向下贯穿岩溶空腔底部的堆积物嵌入堆积物下部的稳定基岩;隧道两侧设有护墙;隧道顶面两护墙之间设有防护层;防护层顶部设有缓冲层;护墙内设有倾斜设置的一组排水管,排水管一端位于缓冲层底部,排水管另一端位于护墙外侧。

7.前述穿越岩溶空腔的隧道结构中,所述底板和支撑桩为钢筋混凝土一次浇筑成型的整体结构;混凝土强度不低于c30,支撑桩为桩径1~1.5m的圆柱桩;一组支撑桩按行列方式排列;支撑桩与支撑桩之间的间距为3~6m;支撑桩下端嵌入稳定基岩深度不小于2m。

8.前述穿越岩溶空腔的隧道结构中,所述底板厚度1~2m,隧道的洞身衬砌设在底板顶面。

9.前述穿越岩溶空腔的隧道结构中,所述隧道5两侧的护墙为c20混凝土结构,护墙

的截面形状为直角梯形,护墙内侧直立,护墙外侧坡率为1:0.2,护墙顶部宽度不小于1.5m,护墙顶面高出缓冲层约1m。

10.前述穿越岩溶空腔的隧道结构中,所述隧道上部设置防护层,防护层为c20混凝土结构,防护层厚度1m。

11.前述穿越岩溶空腔的隧道结构中,所述防护层顶面的缓冲层,缓冲层为厚度1~1.5m的粗砂层。

12.前述穿越岩溶空腔的隧道结构中,所述排水管为管径100mm的pvc管,排水管管口包有土工布;一组排水管沿隧道长度方向按间距3~5m设置,排水管进水口位于缓冲层底部,排水管出水口低于进水口并从护墙外侧倾斜伸出。

13.由于采用了上述技术方案,本实用新型与现有技术相比,本实用新型具有以下益效果:

14.1、隧道底部设有底板和基础支撑桩,支撑桩深入岩溶空腔底部基岩一定深度,可以保证上部结构的整体稳定,通过调整支撑桩的排数和间距,可以适应岩溶空腔不同的跨度,通过调整支撑桩的长度,可以适应隧道穿越岩溶空腔不同的临底高度。

15.2、在隧道两侧设有护墙,护墙与隧洞衬砌形成整体结构,对隧洞衬砌结构进行保护的同时,增加了隧道的稳定性。

16.3、在隧道顶部设有防护层和缓冲层,避免隧道顶部岩溶空腔围岩局部破坏产生落石对隧道衬砌产生破坏。

17.4、在护墙内部预留排水管,排水管可将隧道上部缓冲层内由岩溶空腔顶部渗水汇入的积水排出,降低隧道的外水压力,有利于隧道结构安全。

附图说明

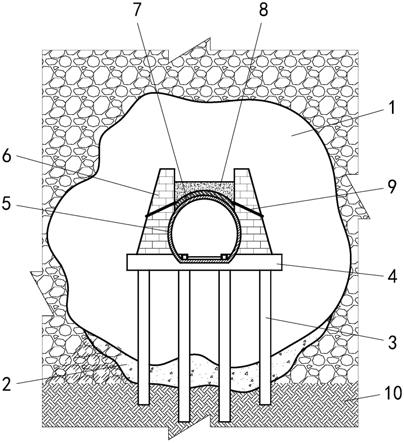

18.图1是本实用新型的结构示意图。

19.图中标记如下:1

‑

岩溶空腔、2

‑

隧道、3

‑

支撑桩、4

‑

底板、5

‑

隧道、6

‑

护墙、7

‑

防护层、8

‑

缓冲层、9

‑

排水管、10

‑

稳定基岩。

具体实施方式

20.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

21.本实用新型的一种穿越岩溶空腔的隧道结构,如图1所示,包括在位于地下的岩溶空腔1内设置的穿越岩溶空腔1的隧道5;在制作隧道5时,先在岩溶空腔1内设置底板4,将隧道5设在底板4上,底板4底部设有一组支撑桩3;支撑桩3向下贯穿岩溶空腔1底部的堆积物2嵌入堆积物2下部的稳定基岩10;隧道5两侧设有护墙6;隧道5顶面两护墙6之间设有防护层7;防护层7顶部设有缓冲层8;护墙6内设有倾斜设置的一组排水管9,排水管9一端位于缓冲层8底部,排水管9另一端位于护墙6外侧。底板4和支撑桩3为钢筋混凝土一次浇筑成型的整体结构;混凝土强度不低于c30,支撑桩3为桩径1~1.5m的圆柱桩;一组支撑桩3按行列方式排列;支撑桩3与支撑桩3之间的间距为3~6m;支撑桩3下端嵌入稳定基岩10深度不小于2m。底板4厚度1~2m,隧道5的洞身衬砌设在底板4顶面。隧道5两侧的护墙6为c20混凝土结构,护墙6的截面形状为直角梯形,护墙6内侧直立,护墙6外侧坡率为1:0.2,护墙6顶部宽度不小于1.5m,护墙6顶面高出缓冲层8约1m。隧道5上部设置防护层7,防护层7为c20混凝土结

构,防护层7厚度1m。防护层7顶面为缓冲层8,缓冲层8为厚度1~1.5m的粗砂层。排水管9为管径100mm的pvc管,排水管9管口包有土工布;一组排水管9沿隧道5长度方向按间距3~5m设置,排水管9进水口位于缓冲层8底部,排水管9出水口低于进水口并从护墙6外侧倾斜伸出。

22.具体实施时,如图1所示,包括支撑桩3、底板4、隧道5、护墙6、防护层7、缓冲层8、排水管9等主要部件。

23.岩溶空腔1底部一般存在一定厚度的堆积物2,根据隧道5的空间布置情况,在隧道5底部设置支撑桩3和底板4,支撑桩3与底板4的结构钢筋连接在一起,形成整体结构。支撑桩3采用钢筋混凝土钻孔灌注桩,混凝土强度不低于c30,支撑桩采用圆桩以方便机械施工,桩径1~1.5m,桩与桩的横向及纵向间、排距3~6m,支撑桩3底部嵌入堆积物2下部稳定基岩深度不小于2m以保证结构稳定。

24.隧道5的洞身衬砌布置于底板4上面,底板4采用钢筋混凝土结构,混凝土强度不低于c25,底板厚度1~2m,底板4根据隧洞5结构横缝布置情况相应设置横缝,横缝位置应错开支撑桩的位置。

25.隧道5两侧设置c20混凝土护墙6防护,护墙6形状采用直角梯形,外墙坡率1:0.2,内墙直立,顶部宽度不小于1.5m,护墙6需高出缓冲层8约1m的高度,护墙6的横缝设置位置与底板5横缝的位置保持一致。

26.隧道5洞身的上部设置防护层7,防护层7采用c20混凝土,厚度1m,并在防护层上部设置缓冲层8,缓冲层8采用粗砂,厚度1~1.5m,避免岩溶空腔1上部落石破坏隧道5。

27.护墙6预留排水管9,排水管9接入缓冲层8底部,并向外部倾斜,可将缓冲层8内由岩溶空腔1顶部渗水汇入的积水排出。排水管9采用pvc管,管径100mm,间距3~5m,孔口外包土工布,避免堵塞失效。

28.本实用新型主要解决了大型岩溶空腔跨度大、空间高的特点导致隧道穿越施工时施工难度大、投资高的问题。本实用新型提供的穿越岩溶空腔的隧道结构,在隧道底部设有底板和基础支撑桩,支撑桩深入岩溶空腔底部基岩一定深度,保证上部结构的整体稳定;在隧道两侧设有护墙,与隧洞衬砌形成整体结构,对隧洞衬砌结构进行保护;在隧道顶部设有防护层和缓冲层,避免隧道顶部岩溶空腔围岩局部破坏产生落石对隧道衬砌产生破坏;同时在护墙内部预留排水管,排水管可将隧道上部的积水排出,降低隧道的外水压力,有利于隧道结构安全。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1