电池模组、电池包及车辆的制作方法

1.本公开涉及车辆技术领域,具体地,涉及一种电池模组、电池包及车辆。

背景技术:

2.随着新能源的发展,电动车得到了人们的广泛认可。电动车使用的动力源为电池模组,电池模组由多个单体电池组合而成,且电池模组的结构紧凑以利于安装。然而,电池模组使用的单体电池为二次电池,在不断的充放电过程中会产生大量的热量,现有的电池模组往往不能够及时地进行散热,使得电池模组容易发生局部过热或温度不均匀等情况,导致单体电池的性能下降、甚至发生热失控。

技术实现要素:

3.本公开的目的是提供一种电池模组、电池包及车辆,该电池模组中的单体电池能够有效地进行散热,提高单体电池的性能、避免发生热失控。

4.为了实现上述目的,在本公开的第一方面,提供一种电池模组,所述电池模组包括多个单体电池,多个所述单体电池沿该电池模组的长度方向间隔排布,以在每相邻两个所述单体电池之间形成风冷通道,每个所述单体电池设置有极柱的端面与所述电池模组的长度方向和所述电池模组的高度方向限定的平面相互平行。

5.可选地,每相邻两个所述单体电池之间设置有多个刚性支撑件,所述多个刚性支撑件沿所述电池模组的宽度方向间隔设置,每相邻两个所述单体电池与该相邻两个单体电池之间设置的所述多个刚性支撑件共同围成所述风冷通道。

6.可选地,所述电池模组包括沿所述长度方向依次布置的多个电池模块组,每个所述电池模块组包括沿所述电池模组的宽度方向间隔设置的第一电池模块和第二电池模块;所述第一电池模块包括沿所述长度方向间隔排布的多个第一单体电池,所述第二电池模块包括沿所述长度方向间隔排布的多个第二单体电池,所述多个单体电池包括每一所述第一电池模块包括的所述多个第一单体电池和每一所述第二电池模块包括的所述多个第二单体电池,所述第一单体电池具有沿所述宽度方向相对的第一端面和第二端面,所述第二单体电池具有沿所述宽度方向相对的第三端面和第四端面,所述第二端面和第三端面位于所述第一端面与所述第四端面之间,所述第一端面上设置有所述第一单体电池的第一极柱,所述第四端面上设置有所述第二单体电池的第二极柱。

7.可选地,所述电池模组包括沿所述长度方向依次布置的多个电池模块组、沿所述长度方向间隔设置的多个端板、以及多个扎带,

8.所述电池模块组包括多个所述单体电池,每个所述电池模块组位于相邻两个所述端板之间,所述扎带用于套设所述电池模块组并与该电池模块组相邻两个所述端板连接。

9.可选地,所述电池模组还包括弹性支撑件,所述弹性支撑件设置在所述端板以及与该端板相邻的所述单体电池之间。

10.在本公开的第二方面,提供一种电池包,所述电池包包括壳体以及所述的电池模

组,所述壳体上形成有进风口和出风口,所述进风口与所述风冷通道的一侧连通,所述出风口与所述风冷通道的另一侧连通,所述进风口用于与所述电池包外部的供风通道连接。

11.可选地,所述壳体包括沿上下方向相对设置的上壳体以及下壳体,所述上壳体和所述下壳体共同围成容纳腔,所述电池模组设置在所述容纳腔内,所述风冷通道沿所述电池模组的高度方向延伸;所述下壳体的底壁向下凹陷,以形成沿所述长度方向延伸且用于与所述风冷通道下侧连通的第一通道;所述上壳体的顶壁向上凸出,以形成沿所述长度方向延伸且用于与所述风冷通道上侧连通的第二通道所述第一通道和所述第二通道相对设置;所述第一通道沿所述长度方向具有第一端和第二端,从所述第一端至所述第二端的方向上,所述第一通道呈渐缩状;所述第二通道沿所述长度方向具有与所述第一端同侧的第三端、与所述第二端同侧的第四端,从所述第三端至所述第四端的方向上,所述第二通道呈渐扩状;所述进风口用于与所述第一端连通并从该第一端向所述第二端送风,所述出风口用于与所述第四端连通。

12.可选地,所述第一通道内形成有沿上下方向延伸的支撑件,以用于对所述电池模组进行支撑。

13.可选地,所述容纳腔内设置有隔板,该隔板用于将所述容纳腔分隔为相互不连通的第一容纳腔和第二容纳腔,所述进风口及所述出风口用于与所述第一容纳腔相通,所述电池模组位于所述第一容纳腔内,且该电池模组的出线端靠近所述隔板;所述第二容纳腔内设置有用于与所述电池模组的出线端电连接的控制单元。

14.在本公开的第三方面,提供一种车辆,所述车辆包括所述的电池包。

15.在上述技术方案中,通过将多个单体电池沿该电池模组的长度方向间隔排布,能使每相邻两个单体电池之间形成风冷通道,冷却风可以通过多个风冷通道对多个单体电池进行冷却,从而提高单体电池的性能、避免发生热失控;另外,每个单体电池设置有极柱的端面与电池模组的长度方向和电池模组的高度方向限定的平面相互平行,以用于使单体电池设置有极柱的端面朝向电池包的壳体的侧壁,从而可以有效地防止风冷通道的冷却风吹向单体电池端面上的极柱,防止冷却风对极柱造成损害。

16.本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

17.附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:

18.图1是本公开一种实施方式的电池模组的整体结构示意图;

19.图2是本公开一种实施方式的电池模组的爆炸结构示意图;

20.图3是本公开一种实施方式的电池模组的电池模块组的爆炸结构示意图;

21.图4是本公开一种实施方式的电池模组的第一端板的结构示意图;

22.图5是本公开一种实施方式的电池模组的第二端板的结构示意图;

23.图6是本公开一种实施方式的电池模组的第三端板的结构示意图;

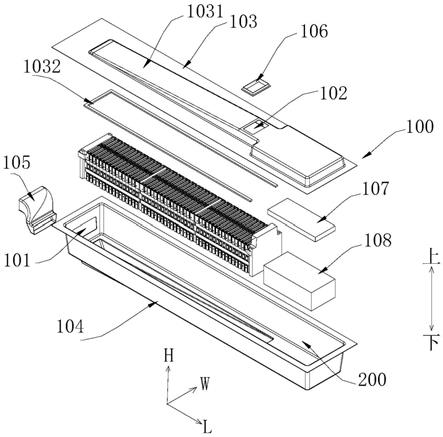

24.图7是本公开一种实施方式的电池包的爆炸结构示意图;

25.图8是本公开一种实施方式的电池包的剖面结构示意图,并且图中的箭头表示气体流动的方向;

26.图9本公开一种实施方式的电池包的下壳体的结构示意图;

27.图10本公开一种实施方式的电池包的下壳体的俯视图;

28.图11本公开一种实施方式的电池包的下壳体的侧视图;

29.图12本公开一种实施方式的电池包的进风口插管的结构示意图;

30.图13本公开一种实施方式的电池包的出风口插管的结构示意图。

31.附图标记说明

[0032]1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

单体电池

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

11

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

电池模块组

[0033]

111

ꢀꢀꢀꢀ

第一电池模块

ꢀꢀ

1110

ꢀꢀꢀꢀ

第一单体电池

[0034]

1111

ꢀꢀꢀ

第一极柱

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

112

ꢀꢀꢀꢀꢀ

第二电池模块

[0035]

113

ꢀꢀꢀꢀ

隔热板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

1120

ꢀꢀꢀꢀ

第二单体电池

[0036]

12

ꢀꢀꢀꢀꢀ

端板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

121

ꢀꢀꢀꢀꢀ

第一端板

[0037]

122

ꢀꢀꢀꢀ

第二端板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

123

ꢀꢀꢀꢀꢀ

第三端板

[0038]

124

ꢀꢀꢀꢀ

扎带孔

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

125

ꢀꢀꢀꢀꢀ

安装孔

[0039]

126

ꢀꢀꢀꢀ

吊装孔

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

13

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

扎带

[0040]

10

ꢀꢀꢀꢀꢀ

风冷通道

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

20

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

刚性支撑件

[0041]

30

ꢀꢀꢀꢀꢀ

弹性支撑件

ꢀꢀꢀꢀ

100

ꢀꢀꢀꢀꢀ

壳体

[0042]

101

ꢀꢀꢀꢀ

进风口

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

102

ꢀꢀꢀꢀꢀ

出风口

[0043]

103

ꢀꢀꢀꢀ

上壳体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

1031

ꢀꢀꢀꢀ

第二通道

[0044]

1032

ꢀꢀꢀ

密封条

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

104

ꢀꢀꢀꢀꢀ

下壳体

[0045]

1041

ꢀꢀꢀ

第一通道

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

1042

ꢀꢀꢀꢀ

支撑件

[0046]

105

ꢀꢀꢀꢀ

进风插管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

106

ꢀꢀꢀꢀꢀ

出风插管

[0047]

107

ꢀꢀꢀꢀ

bms

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

108

ꢀꢀꢀꢀꢀ

bdu

[0048]

200

ꢀꢀꢀꢀ

容纳腔

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

202

ꢀꢀꢀꢀꢀ

第一容纳腔

[0049]

203

ꢀꢀꢀꢀ

第二容纳腔

ꢀꢀꢀꢀ

300

ꢀꢀꢀꢀꢀ

汇流排

具体实施方式

[0050]

以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。

[0051]

在本公开中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上、下”指的是电池包在正常使用状态下所定义的上和下,具体可参照图7所指示的方向;使用的方位词如“长度方向、宽度方向以及高度方向”分别定义为“l、 w、h”,具体可参照图7所指示的方向,并且该高度方向与上述定义的“上、下”同向;使用的方位词如“内、外”指的是具体结构轮廓的内和外;所使用的术语如“第一、第二”等仅是为了区分一个要素和另外一个要素,并不具有顺序性和重要性。

[0052]

如图1至图6所示,本公开提供一种电池模组,该电池模组包括多个单体电池1,该多个单体电池1沿该电池模组的长度方向间隔排布,以在每相邻两个单体电池1之间形成风冷通道10,每个单体电池1设置有极柱的端面与电池模组的长度方向和电池模组的高度方向限定的平面相互平行,以用于使单体电池1设置有极柱的端面朝向电池包的壳体100的侧壁,该侧壁指的是设置在电池包的壳体100的顶板和底板之间的侧板的侧壁。

[0053]

在上述技术方案中,通过将多个单体电池1沿该电池模组的长度方向间隔排布,能使每相邻两个单体电池1之间形成风冷通道10,冷却风可以通过多个风冷通道10对多个单体电池1进行冷却,从而提高单体电池1的性能、避免发生热失控;另外,每个单体电池1设置有极柱的端面与电池模组的长度方向和电池模组的高度方向限定的平面相互平行,以用于使单体电池1设置有极柱的端面朝向电池包的壳体100的侧壁,从而可以有效地防止风冷通道10的冷却风吹向单体电池1端面上的极柱,防止冷却风对极柱造成损害。

[0054]

在一种实施方式中,参照图3所示,每相邻两个单体电池1之间设置有多个刚性支撑件20,多个刚性支撑件20沿电池模组的宽度方向间隔设置,且每个刚性支撑件20沿高度方向延伸,每相邻两个单体电池1与该相邻两个单体电池1之间设置的多个刚性支撑件20共同围成风冷通道10。在单体电池1发生膨胀时,该构造为刚性的刚性支撑件20能够起到有效的支撑作用,保证风冷通道10不被单体电池1膨胀所挤占。

[0055]

在具体的布置方式中,该刚性支撑件20可以构造为支撑条,该支撑条可以布置为多个,多个支撑条可以沿宽度方向间隔设置,且每个支撑条可以沿高度方向延伸。例如,该支撑条可以构造为刚强度塑料结构,但是本公开并不对该刚性支撑件20作限定,该刚性支撑件20可以构造为任意适当的形状和结构,能够起到有效的支撑作用,防止风冷通道10不被单体电池1所膨胀挤占即可。另外,每相邻两个单体电池1与相邻两个单体电池1之间设置的多个刚性支撑件20共同围成风冷通道10,该刚性支撑件20还能够有效地防止风冷通道10内的冷却风流向单体电池1的设置有极柱的端面,防止冷却风对极柱造成损害。

[0056]

参照图2以及图3所示,电池模组可以包括沿长度方向依次布置的多个电池模块组11,每个电池模块组11包括沿电池模组的宽度方向间隔设置的第一电池模块111和第二电池模块112。第一电池模块111包括沿长度方向间隔排布的多个第一单体电池1110,第二电池模块112包括沿长度方向间隔排布的多个第二单体电池1120。多个单体电池1包括每一第一电池模块111 包括的多个第一单体电池1110和每一第二电池模块112包括的多个第二单体电池1120,第一单体电池1110具有沿宽度方向相对的第一端面和第二端面,第二单体电池1120具有沿宽度方向相对的第三端面和第四端面,第二端面和第三端面位于第一端面与第四端面之间,第一端面上设置有第一单体电池1110的第一极柱1111,第四端面上设置有第二单体电池1120的第二极柱。

[0057]

在上述实施方式中,通过将第一电池模块111中的第一单体电池1110 和第二电池模块112中的第二单体电池1120设置有极柱的端面分别设置在上述的第一端面和第四端面上,可以采用侧面出线的方式,保证正负极相互远离,提高安全性。例如,上述第一电池模块111的第一端面引出正极,第二电池模块112的第四端面引出负极,避免正负极紧邻而影响电流的输出、避免发生断路并提高绝缘防护等级。

[0058]

在具体进行连接时,参照图2所示,可以采用汇流排300分别焊接在第一端面和第四端面上,各个电池模块组11之间可以通过单独的跨接汇流排进行连接,电池模组的沿长度方向的端部可以通过转接铝排相互连接。通过采用该汇流排300,电流传输稳定且安全性能高。但是本公开并不对用于输出电流的导电元件作限定。

[0059]

参照图2、图4、图5、以及图6所示,电池模组可以包括沿长度方向依次布置的多个电池模块组11、沿长度方向间隔设置的多个端板12、以及多个扎带13。电池模块组11可以包括多个单体电池1,每个电池模块组11位于相邻两个端板12之间,扎带13用于套设电池模块

组11并与该电池模块组11相邻两个端板12连接。通过由该扎带13和端板12构成的连接结构实现多个电池模块组11之间的连接,保证该电池模组整体的结构稳定性。

[0060]

另外,通过将电池模组分成沿长度方向布置的多个电池模块组11,采用小模块的电池模块组11可以避免电池模组过长造成的刚度差的问题,又可以通过增加或减少电池模块组11的数量实现对电池模组尺寸的调节,进而提高电池模组的拓展能力。

[0061]

具体地,端板12可以包括设置在电池模组沿长度方向两端的第一端板 121和第二端板122以及设置在每相邻两个电池模块组11之间的第三端板 123。第一端板121上可以分别形成有扎带孔124;扎带13穿过相邻两个端板12上的扎带孔124从而将相邻的两个电池模块组11相互连接,结构设计简单且连接稳定。

[0062]

另外,第一端板121和第二端板122上可以设置有安装孔125,通过螺栓等紧固件可以将该电池模组固定安装在电池包的壳体100内。

[0063]

该第一端板121、第二端板122以及第三端板123沿宽度方向相对设置的侧壁上形成有用于供吊装工具对该电池模组进行吊装的吊装孔126,便于电池模组的吊运。

[0064]

在一种实施方式中,第一端板121、第二端板122以及第三端板123均可以采用铝型材挤压成型。

[0065]

参照图3所示,电池模组还可以包括弹性支撑件30,该弹性支撑件30 设置在端板12以及与该端板12相邻的单体电池1之间。该弹性支撑件30 可以用于吸收堆叠后的多个单体电池1之间的尺寸公差以及保证堆叠的预紧力。例如,该弹性支撑件30可以构造为支撑泡棉,但是本公开并不对弹性支撑件30的制造材料作限定,能够满足使用的弹性要求即可。

[0066]

此外,在每个电池模块组11内,第一电池模块111和第二电池模块112 之间可以设置有沿长度方向延伸的隔热板113,防止在发生热失控时,热量在第一电池模块111和第二电池模块112相互传递致使发生热扩散。

[0067]

在本公开的第二方面,参照图7以及图8所示,本公开还提供一种电池包,该电池包可以包括壳体100以及设置在该壳体100内的上述电池模组,壳体100上可以形成有进风口101和出风口102,进风口101与风冷通道10 的一侧连通,出风口102与风冷通道10的另一侧连通,进风口101用于与电池包外部的供风通道连接,外部的冷却风通过该进风口101进入壳体100 内,以使冷却风流经电池模组中每相邻两个单体电池1之间的风冷通道10,实现对单体电池的冷却,便于散热,提高单体电池1的性能,避免发生热失控。

[0068]

参照图7、图9图10及图11示,壳体100包括沿上下方向相对设置的上壳体103以及下壳体104,上壳体103和下壳体104共同围成容纳腔200。电池模组设置在容纳腔200内,风冷通道10沿电池模组的高度方向延伸;下壳体104的底壁向下凹陷,以形成沿长度方向延伸且用于与风冷通道10 下侧连通的第一通道1041;上壳体103的顶壁向上凸出,以形成沿长度方向延伸且用于与风冷通道10上侧连通的第二通道1031。第一通道1041和第二通道1031相对设置;第一通道1041沿长度方向具有第一端和第二端,从第一端至第二端的方向上,第一通道1041在上下方向上呈渐缩状;第二通道 1031沿长度方向具有与第一端同侧的第三端、与第二端同侧的第四端,从第三端至第四端的方向上,第二通道1031在上下方向上呈渐扩状;进风口101 用于与第一端连通并从该第一端向第二端送风,出风口102用于与第四端连通。

[0069]

在对电池模组进行冷却的过程中,冷却风通过进风口101从该第一通道 1041的第

一端进入至第一通道1041内,并从该第一端向第二端送风,当冷却风充满第一通道1041内后,冷却风会向上流动以在电池模组内的风冷通道10内流动,进而流动至第二通道1031内,进而通过出风口102排放至电池包外。通过将第一通道1041和第二通道1031设计为楔形通道结构,便于冷却风沿长度方向均匀地吹向电池模组,实现对电池模组整体均匀的冷却降温。该上壳体103和下壳体104可以采用钣金冲压一体成型,成型方式简单便于制造加工。

[0070]

在对电池模组进行安装的过程中,可以通过紧固螺栓穿过第一端板121 和第二端板122上的安装孔125固定在下壳体104的内壁上,并且该电池模组的下方可以设置有结构胶(未图示)以将其粘接在第一通道1041的上端的凸缘上,实现该电池模组的底部边缘与第一通道1041的上端周向边缘密封连接,使尽量多的冷却风能够进入风冷通道10内进行冷却,防止冷却风流向电池模组设置有极柱的端面上,对极柱造成损害;另外,电池模组的上部边缘和与第二通道1031的下部边缘相对设置,并且在边缘抵接处可以设置有密封条1032,该密封条1032可以能够使得风冷通道10内流出的冷却风流入第二通道1031内,防止发生泄漏并能够防止冷却风流向电池模组设置有极柱的端面,对极柱造成损害。

[0071]

为了便于与外部的进风管路(未图示)与排风管路(未图示)进行连通,该电池包还可以包括进风插管105和出风插管106。进风插管105可以插设在进风口101处并使一端与外部管路连通,另外一端与第一通道1041连通。出风插管106可以插接在出风口102处便于与外部的排风管路连通。该进风插管105和出风插管106可以采用注塑一体成型,便于加工制造。

[0072]

在一种实施方式中,参照图7、图12以及图13所示,进风口101可以设置在下壳体104沿长度方向相对的侧壁上,该出风插管106呈弯曲状以使其其出风端伸入位于电池模组下方的第一通道1041内,并沿长度方向进行吹风,以使得冷却风能够充满第一通道1041,在充满该第一通道1041后,冷却风能够向上进入沿长度方向间隔布置的多个风冷通道10内,从而实现对电池模组各部分的均衡冷却。

[0073]

参照图10示,第一通道1041内可以形成有沿上下方向延伸的支撑件 1042,该支撑件1042用于对电池模组进行支撑,提高安装的稳定性。在一种实施方式中,该支撑件1042可以在长度方向上延伸一定的距离以与电池模组的底部贴合,增大接触面积,提高支撑的稳定性。另外,该支撑件1042 沿宽度方向延伸的尺寸应尽量的小,避免对风冷通道10造成封堵,影响风冷的效果。

[0074]

参照图7以及图8所示,容纳腔200内可以设置有隔板,该隔板用于将容纳腔200分隔为相互不连通的第一容纳腔202和第二容纳腔203。进风口 101及出风口102用于与第一容纳腔202相通,电池模组位于第一容纳腔202 内,且该电池模组的出线端靠近隔板;第二容纳腔203内设置有用于与电池模组的出线端电连接的控制单元。首先,通过该隔板将容纳腔200分隔成相互不连通的第一容纳腔202和第二容纳腔203,并且该第一容纳腔202用于设置电池模组,第二容纳腔203内用于设置控制单元,避免冷却风对第二容纳腔203内的控制单元造成损害。其次,电池模组的出现端靠近隔板从而便于与控制单元进行电连接。该控制单元可以包括bdu(配电盒)以及bms (电池管理系统),bms(电池管路系统)可以设置在bdu(配电盒)的上表面,节省布置的空间。

[0075]

该隔板可以构造为上述的电池模组端部的第一端板121或者第二端板 122,减少该电池包沿长度方向布置的尺寸的同时还能减少零部件设置的数量。可选地,电池模组的

第一端板121设置在进风口101处,第二端板122 设置在出风口处,第二端板122的上端向上凸起以封堵第二通道1031的第四端,防止冷却风进入第二容纳腔203内。

[0076]

此外,通过将上述的第一通道1041、第二通道1031集成在壳体100上可以有效地减小电池包的布置空间、减轻电池包的重量。

[0077]

本公开还提供一种车辆,该车辆包括上述的电池包。

[0078]

以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。

[0079]

另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本公开对各种可能的组合方式不再另行说明。

[0080]

此外,本公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所公开的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1