一种改善阳极极片与软包方形电池析锂的方法与流程

1.本发明涉及电化学储能装置技术领域,尤其涉及一种改善阳极极片与软包方形电池析锂的方法。

背景技术:

2.穿戴类电子产品,如蓝牙耳机、手表等,日益得到人们的喜爱和广泛使用。此类穿戴用电子产品体积较小,因此其配套的电芯体积也小。为了满足消费者的应用体验,电芯不断往快充方向发展,因此开发出快充性能优异的电芯是未来的重要发展方向。

3.目前快充类电芯的设计,还是基于降低面密度、采用大倍率阴极、快充电解液,快充电池在大倍率充放电后,循环后界面开始出现析锂,导致循环衰减快,从而影响电池的续航和使用寿命,降低用户体验。拐角位析锂主要有以下因素:1)阳极拐角位相对于电芯平直面,处于边缘拐角,电解液回流慢;且折痕位受电芯固有结构的影响,受力大,循环后期折痕处料区断裂,漏出空箔,导致无位点接受锂离子,从而导致析锂;2)极片分切时,受分切速度和分切刀本身的影响,阳极极片边缘的粉料出现分散的情况,与阳极极片粘接不牢、松散,从而在循环过程成,延长锂离子的传输距离,导致部分锂离子在拐角位沉积。

技术实现要素:

4.鉴于背景技术中存在的问题,本发明的目的之一在于提供一种改善阳极极片析锂的方法,解决了阳极拐角位析锂的问题。本发明的目的之二在于提供一种改善软包方形电池析锂的方法,解决软包方形电池析锂的问题。

5.为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

6.第一方面,一种改善阳极极片析锂的方法,包括以下步骤:

7.步骤1:制备第一阳极活性浆料与第二阳极活性浆料,其中,所述第一阳极活性浆料中粘结剂的含量小于所述第二阳极活性浆料的所述粘结剂的含量;

8.步骤2、沿阳极集流体的长度方向,将所述第一阳极活性浆料与所述第二阳极活性浆料进行涂布,其中,

9.涂覆所述第一阳极活性浆料的区域为第一阳极区,涂覆所述第二阳极活性浆料的区域为第二阳极区,所述第一阳极区与所述第二阳极区交叉排列,且所述第一阳极区的面密度大于所述第二阳极区的面密度。

10.具体的,所述第一阳极活性浆料包括阳极活性物质:粘结剂:增稠剂:导电剂=(1-x-y):x:y:z,所述第二阳极活性浆料包括阳极活性物质: 粘结剂:增稠剂:导电剂=(1-x

’‑

y):x’:y:z,x’=x+(1%~3%)x。

11.具体的,所述x为0.5%-2.0%,所述y为0.5%-1.5%,所述z为 0-0.5%。

12.具体的,对于步骤2,

13.采用间隙式涂布方法进行涂布,先使用所述第一阳极活性浆料对所述阳极集流体进行涂覆,得到多个间隔排列的所述第一阳极区,其中,多个所述第一阳极区之间沿所述阳

极集流体长度方向涂布的间隙长度逐步增加;

14.对涂布有所述第一阳极活性浆料的所述阳极集流体进行烘干,烘干后使用所述第二阳极活性浆料对所述间隙进行涂覆,得到所述第一阳极区与所述第二阳极区交叉排列的阳极极片。

15.具体的,所述第一阳极区的面密度相对于所述第二阳极区的面密度提升3%-5%。

16.第二方面,一种改善软包电池析锂的方法,包括以下步骤:

17.步骤1:制备阴极活性浆料,将阴极活性浆料涂覆在阴极集流体,其中,

18.所述阴极极片包括第一阴极区与第二阴极区,在涂覆时,提升所述第一阴极区的面密度,降低所述第二阴极区的面密度,且第一阴极区与第二阴极区沿阴极极片交叉排列;

19.步骤2:将第一方面所述的改善阳极极片析锂的方法制成的所述阳极极片进行辊压与分条;

20.步骤3:将所述阴极极片进行辊压与分条;

21.步骤4:依次将所述阴极极片、隔离膜与所述阳极极片进行卷绕,得到卷芯,其中,所述第一阳极区与所述第一阴极区位于所述卷芯的平直区,所述第二阳极区与所述第二阴极区位于所述卷芯的弯折区。

22.具体的,所述阴极活性浆料包括阴极活性物质:粘结剂:导电剂1: 导电剂2=(1-a-b-c):a:b:c,所述a为1.0%-2.0%,所述b为0.5%-1.0%,所述c为0.5%-1.0%。

23.具体的,对于所述阴极极片的涂布,

24.采用间隙式涂布方法进行涂布,先对卷绕后位于所述平直区的所述阴极集流体涂覆所述阴极活性浆料,得到多个间隔排列的所述第一阴极区,其中,沿所述阴极集流体方向,越接近所述卷芯内层,多个所述第一阴极区之间的间隙长度越小;

25.对涂布有所述阴极活性浆料的所述阴极集流体进行烘干,烘干后使用所述阴极活性浆料对所述间隙进行涂覆,得到所述第一阴极区与所述第二阴极区交叉排列的所述阴极极片。

26.具体的,在涂布时,将所述第二阴极区的面密度降低1%-3%。

27.具体的,在涂布时,将所述第一阴极区的面密度提升3%-5%。

28.本发明相对于现有技术至少具有以下有益效果:

29.本技术通过制备两种不同粘结剂含量的阳极活性浆料,第二阳极活性浆料的粘结剂的含量高于第一阳极活性浆料的粘结剂的含量,由于在阳极集流体涂覆第二阳极活性浆料形成的第二阳极区,因此第二阳极区中第二阳极活性浆料与阳极集流体之间的粘结力相对于第一阳极区区中第一阳极活性浆料与阳极集流体之间的粘结力增强,在第二阳极区发生弯折时,由于第二阳极区的中第二阳极活性浆料与阳极集流体之间的粘结力增强,因此可以承受更强的应力,防止第二阳极活性浆料烘干后形成的粉料发生断裂,且由于第二阳极区的中第二阳极活性浆料与阳极集流体之间的粘结力增强,因此第二阳极活性浆料于阳极集流体之间也就越加的紧密,在后续电池循环过程中,缩短锂离子的传输距离,防止锂离子在弯折区沉积。此外,由于第一阳极区的面密度相对于第二阳极区的面密度得到提升,因此能够保证第二阳极区在增加粘结剂同时,但是电芯的能量密度不会降低。

附图说明

30.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

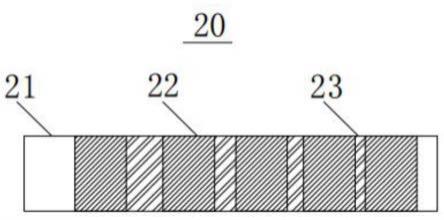

31.图1为本发明一实施例的阳极极片的俯视图。

32.图2为本发明一实施例的阳极极片的侧视图。

33.图3为本发明一实施例的阴极极片的俯视图。

34.图4为本发明一实施例的阴极极片的侧视图。

35.图5为本发明一实施例的卷芯结构示意图。

36.图中标记:10-卷芯;11-平直区;12-弯折区;20-阳极极片;21

‑ꢀ

阳极集流体;22-第一阳极区;23-第二阳极区;30-阴极极片;31-阴极集流体;32-第一阴极区;33-第二阴极区。

具体实施方式

37.为了使本技术的发明目的、技术方案和有益技术效果更加清晰,以下结合具体实施例对本技术进行详细说明。应当理解的是,本说明书中描述的实施例仅仅是为了解释本技术,并非为了限定本技术。

38.为了简便,本文仅明确地公开了一些数值范围。然而,任意下限可以与任何上限组合形成未明确记载的范围;以及任意下限可以与其它下限组合形成未明确记载的范围,同样任意上限可以与任意其它上限组合形成未明确记载的范围。此外,尽管未明确记载,但是范围端点间的每个点或单个数值都包含在该范围内。因而,每个点或单个数值可以作为自身的下限或上限与任意其它点或单个数值组合或与其它下限或上限组合形成未明确记载的范围。

39.本技术的上述发明内容并不意欲描述本技术中的每个公开的实施方式或每种实现方式。如下描述更具体地举例说明示例性实施方式。在整篇申请中的多处,通过一系列实施例提供了指导,这些实施例可以以各种组合形式使用。在各个实例中,列举仅作为代表性组,不应解释为穷举。

40.阳极极片20

41.如图1至图2所示,首先说明阴极极片30是根据本技术的改善阳极极片20析锂的方法制成,包括以下步骤:

42.步骤1:制备第一阳极活性浆料与第二阳极活性浆料,其中,第一阳极活性浆料中粘结剂的含量小于第二阳极活性浆料的粘结剂的含量;

43.步骤2、沿阳极集流体21的长度方向,将第一阳极活性浆料与第二阳极活性浆料进行涂布,其中,

44.涂覆第一阳极活性浆料的区域为第一阳极区22,涂覆第二阳极活性浆料的区域为第二阳极区23,第一阳极区22与第二阳极区23 交叉排列,且第一阳极区22的面密度大于第二阳极区23的面密度。

45.通过制备两种不同粘结剂含量的阳极活性浆料,第二阳极活性浆料的粘结剂的含量高于第一阳极活性浆料的粘结剂的含量,由于在阳极集流体21涂覆第二阳极活性浆料形

成的第二阳极区23,因此第二阳极区23中第二阳极活性浆料与阳极集流体21之间的粘结力相对于第一阳极区22区中第一阳极活性浆料与阳极集流体21之间的粘结力增强,在第二阳极区23发生弯折时,由于第二阳极区23的中第二阳极活性浆料与阳极集流体21之间的粘结力增强,因此可以承受更强的应力,防止第二阳极活性浆料烘干后形成的粉料发生断裂,且由于第二阳极区23的中第二阳极活性浆料与阳极集流体21之间的粘结力增强,因此第二阳极活性浆料于阳极集流体21之间也就越加的紧密,在后续电池循环过程中,能够缩短锂离子的传输距离,防止锂离子在弯折区12沉积。此外,由于第一阳极区22的面密度相对于第二阳极区23的面密度得到提升,因此能够保证第二阳极区23在增加粘结剂同时,但是电芯的能量密度不会降低。

46.其中,在步骤1中,第二阳极活性浆料的粘结剂含量提升的同时,阳极活性物质的含量相应的减少,但是由于步骤2中第一阳极区22 的面密度大于第二阳极区23的面密度,所以即使第二阳极活性浆料的阳极活性物质含量相应减少,但是阳极极片20可以通过增加第一阳极区22的面密度,使得阳极极片20整体的活性物质含量不变。

47.在一些可选地实施例中,第一阳极活性浆料包括阳极活性物质: 粘结剂:增稠剂:导电剂=(1-x-y):x:y:z,第二阳极活性浆料包括阳极活性物质:粘结剂:增稠剂:导电剂=(1-x

’‑

y):x’:y:z,x’=x+(1%~3%)x。通过上述文字描述可以看出,第二阳极活性浆料的粘结剂含量相对于第一阳极活性浆料含量提升1%~3%,且第二阳极活性浆料的阳极活性物质含量相对于第一阳极活性浆料的阳极活性物质含量降低1%~3%。由于第二阳极活性浆料的粘结剂含量相对于第一阳极活性浆料的粘结剂含量提升1%~3%,因此在将第二阳极活性浆料涂覆在阳极集流体21后形成的第二阳极活性浆料层能够与阳极集流体21更加紧密地连接。如果将第二阳极活性浆料的粘结剂的含量提升量小于1%,则虽然能够使第二阳极活性浆料层与阳极集流体21紧密结合,但是在后续弯折过程中,不能够完全保证第二阳极活性浆料层依旧与阳极集流体21紧密结合,依旧会产生第二阳极活性浆料层断裂的风险。而将第二阳极活性浆料层的粘结剂含量提升量大于3%,虽然能够进一步地加强第二阳极活性层与阳极集流体21的结合力,但是由于粘结剂的进一步提升,也会导致阳极活性物质的含量进一步减小,使得阳极极片20的能量密度下降。

48.进一步地,x为0.5%-2.0%,y为0.5%-1.5%,z为0-0.5%。通过将阳极活性浆料的粘结剂、增稠剂与导电剂的含量控制在上述范围内,使得采用该阳极活性浆料的阳极极片20具有良好的能量密度。

49.在一些可选地实施例中,对于步骤2而言,

50.采用间隙式涂布方法进行涂布,先使用第一阳极活性浆料对阳极集流体21进行涂覆,得到多个间隔排列的第一阳极区22,其中,多个第一阳极区22之间沿阳极集流体21长度方向涂布的间隙长度逐步增加;

51.对涂布有第一阳极活性浆料的阳极集流体21进行烘干,烘干后使用第二阳极活性浆料对间隙进行涂覆,得到第一阳极区22与第二阳极区23交叉排列的阳极极片20。

52.由于在后续阳极极片20需要与阴极极片30及隔离膜进行卷绕,而卷绕完成后,越靠近卷芯10内层,弯折区12的长度越小,越靠近卷芯10内层,弯折区12的长度越大,由于第二阳极区23位于弯折区12,因此多个第一阳极区22之间沿阳极集流体21长度方向涂布的间隙长度逐步增加的。

53.其中,由于本技术在阳极活性浆料的制备时,制备了两种不同粘结剂含量的阳极活性浆料,因此本技术采用间隙式涂布方法,在涂布好第一阳极活性浆料后就进行烘干再涂布第二阳极活性浆料,能够防止两种阳极活性浆料相互融合。

54.第一阳极区22的面密度相对于第二阳极区23的面密度提升 3%-5%。由于第二阳极活性浆料的粘结剂含量上升,导致阳极活性物质含量减少,因此通过将第一阳极区22的面密度进行提升,能够保证阳极极片20的能量密度不会降低。同时由于第二阳极活性浆料的粘结剂相对于第一阳极活性浆料的粘结剂含量提升了1%-3%,因此为了能够保证阳极极片20的能量密度不会降低,本技术将第一阳极区22的面密度相对于第二阳极区23的面密度提升3%-5%。

55.此外,第一阳极区22的面密度提升,通常意味着阳极活性浆料层的厚度提升,锂离子及电子的迁移路径迂曲度增大、迁移距离增长,锂离子及电子受到来自阳极活性材料颗粒、界面及粘结剂等的阻碍越多,则阳极极片20的倍率性能变差;当阳极活性浆料通过粘结剂粘结于阳极集流体21至少一个表面上时,过大的面密度还可能降低阳极活性浆料层与阳极集流体21之间的粘结力,从而影响阳极极片20 性能的发挥。而阳极活性浆料层的面密度过小,则锂离子电池的比容量及能量密度较低。因此本技术为了提升阳极极片20的能量密度,只提升第一阳极区22的面密度,而没有提升第二阳极区23的面密度,避免第二阳极区23的阳极活性浆料层的粘结力下降。

56.作为示例,阳极活性物质可以选自碳材料、合金材料、过镀金属氧化物、过镀金属硫化物、磷基材料及钛酸盐材料中的一种或几种,优选包括碳材料。

57.上述碳材料可以选自天然石墨、人造石墨、中间相微碳球 (mcmb)、硬碳及软碳中的一种或几种,优选包括硬碳。

58.上述合金材料可以选自由si、ge、sn、pb及sb中的至少两种组成的合金材料中的一种或几种。

59.上述过渡金属氧化物的化学式例如是m

5uov

,其中m5可以选自 fe、co、ni、cu、mn、sn、mo、sb及v中的一种或几种,au=2v, a为m5的化合价态。

60.上述过渡金属硫化物的化学式例如是m

6i

sj,其中m6可以选自fe、co、ni、cu、mn、sn、mo、sb及v中的一种或几种,bi=2j, b为m6的化合价态。

61.上述磷基材料可以选自红磷、白磷及黑磷中的一种或几种。

62.上述钛酸盐材料可以选自na2ti3o7、na2ti6o

13

、na4ti5o

12

、 li4ti5o

12

、nati2(po4)3中的一种或几种。

63.作为示例,用于阳极活性浆料层的导电剂可以是石墨、超导碳、乙炔黑、炭黑、科琴黑、碳点、碳纳米管、石墨烯及碳纳米纤维中的一种或几种;粘结剂可以是聚偏氟乙烯(pvdf)、聚四氟乙烯(ptfe)、聚丙烯酸(paa)、聚乙烯醇(pva)、丁苯橡胶(sbr)、羧甲基纤维素钠 (cmc)、海藻酸钠(sa)、聚甲基丙烯酸(pmaa)及羧甲基壳聚糖(cmcs) 中的一种或几种;

64.增稠剂可以是羧甲基纤维素钠(cmc)。

65.阳极集流体21的材质不受具体的限制,可根据实际需求进行选择,优选采用铜箔。

66.可以按照本领域常规方法制备上述阳极活性浆料。通常将阳极活性物质及可选的导电剂、粘结剂和增稠剂分散于溶剂中,溶剂可以是去离子水,形成均匀的阳极活性浆料。

67.通过上述方法制备出第一阳极活性浆料与第二阳极活性浆料,将第一阳极活性浆料与第二阳极活性浆料通过上述间隙式涂布方法涂覆在阳极集流体21至少一个表面上,经烘干、辊压等工序后,得到阳极极片20。

68.软包方形电池

69.如图1至图5所示,一种改善软包电池析锂的方法,包括以下步骤:

70.步骤1:制备阴极活性浆料,将阴极活性浆料涂覆在阴极集流体 31,其中,

71.阴极极片30包括第一阴极区32与第二阴极区33,提升第一阴极区32的面密度,降低第二阴极区33的面密度,且第一阴极区32 与第二阴极区33沿阴极极片30交叉排列;

72.步骤2:将上述改善阳极极片20析锂的方法制成的阳极极片20 进行辊压与分条;

73.步骤3:将阴极极片30进行辊压与分条;

74.步骤4:依次将阴极极片30、隔离膜与阳极极片20进行卷绕,得到卷芯10,其中,第一阳极区22与第一阴极区32位于卷芯10的平直区11,第二阳极区23与第二阴极区33位于卷芯10的弯折区12。

75.在阴极极片30、隔离膜与阳极极片20进行卷绕后,第一阴极区 32与第一阳极区22相对应,而第一阳极区22的面密度相对于第二阳极区23的面密度得到提升,因此将第一阴极区32的面密度也进行提升,使第一阴极区32的面密度与第一阳极区22的面密度对应。同时,由于第二阳极区23的粘结剂含量提升,且阳极活性物质含量降低,因此将与第二阳极区23对应的第二阴极区33的面密度进行降低,使之能够匹配第二阳极区23的阳极活性物质的含量。通过上述方法能够保证卷芯10的ed不下降以及卷芯10整体cb值不发生变化。

76.在一些可选地实施例中,阴极活性浆料包括阴极活性物质:粘结剂:导电剂1:导电剂2=(1-a-b-c):a:b:c,a为1.0%-2.0%,b为0.5%-1.0%, c为0.5%-1.0%。将阴极活性浆料的粘结剂、导电剂1与导电剂2的含量控制在上述范围内,使得采用该阴极活性浆料的阴极极片30具有良好的能量密度,能够更好地与阳极极片20进行匹配。

77.在一些可选地实施例中,对于阴极极片30的涂布而言,

78.采用间隙式涂布方法进行涂布,先对卷绕后位于平直区11的阴极集流体31涂覆阴极活性浆料,得到多个间隔排列的第一阴极区32,其中,沿阴极集流体31方向,越接近卷芯10内层,多个第一阴极区 32之间的间隙越小;

79.对上述涂布阴极活性浆料的阴极集流体31进行烘干,烘干后使用阴极活性浆料对间隙进行涂覆,得到第一阴极区32与第二阴极区 33交叉排列的阴极极片30。

80.由于越靠近卷芯10内层,弯折区12的长度越小,因此本技术的多个第一阴极区32之间沿阴极集流体31长度方向涂布的间隙长度逐步增加。

81.其中由于第一阴极区32的面密度大于第二阴极区33的面密度,所以本技术采用间隙式涂布方法将阴极活性浆料涂覆在阴极集流体 31,保证第一阴极区32的面密度大于第二阴极区33的面密度。

82.在一些可选地实施例中,在涂布时,将第二阴极区33的面密度降低1%-3%。由于第二阳极区23的阳极活性物质含量降低,因此在不降低第二阴极区33的阴极活性物质含量的前提下,将第二阴极区 33的面密度进行降低,且第二阳极区23的阳极活性物质含量降低了1%-3%,因此将第二阴极区33的面密度降低1%-3%,保证了第二阳极区23与第二阴极区33的匹配。

83.在一些可选地实施例中,在涂布时,将第一阴极区32的面密度提升3%-5%。由于第一阳极区22的面密度相对于第二阳极区23的面密度提升了3%-5%,因此为了使第一阴极区32与第一阳极区22 匹配,所以将第一阴极区32的面密度提升3%-5%。

84.本技术提供的阴极极片30,对阴极活性物质的种类不做具体限制,本领域技术人员可以根据实际需求进行选择。作为示例,阴极活性物质可选自锂过渡金属氧化物、聚阴离子型化合物及普鲁士蓝类化合物中的一种或几种,优选包括锂过渡金属氧化物。

85.上述锂过渡金属氧化物例如为li

x

m1o2,其中m1可以选自ti、 v、fe、mn、co、ni、cr及cu的一种或几种,0《x≤1。上述聚阴离子型化合物例如为li

3v2

(po4)3、lifepo4、lim2po4f及 li3(voy)2(po4)2f

3-2y

中的一种或几种,其中m2可以选自v、fe、mn 及ni中的一种或几种,0≤y≤1。

86.上述普鲁士蓝类化合物例如为lizm3m4(cn)6,其中m3、m4可以选自ni、mn、cu、fe、co及zn中的一种或几种,0《z≤2。

87.阴极活性浆料层中对粘结剂、导电剂的种类不做具体限制,本领域技术人员可以根据实际需求进行选择。

88.作为示例,上述粘结剂可以是聚丙烯酸(paa)、聚偏氟乙烯 (pvdf)、聚四氟乙烯(ptfe)、丁苯橡胶(sbr)、羧甲基纤维素钠(cmc)、聚乙烯醇(pva)、海藻酸钠(sa)、聚甲基丙烯酸(pmaa)及羧甲基壳聚糖(cmcs)中的一种或几种;

89.上述导电剂可以是石墨、超导碳、碳点、乙炔黑、科琴黑、炭黑、碳纳米管、石墨烯及碳纳米纤维中的一种或几种。

90.阴极集流体31的材质不受具体限制,可根据实际需求进行选择,优选采用铝箔。

91.可以按照本领域常规方法制备上述阴极极片30。通常将阴极活性物质及可选的导电剂和粘结剂分散于溶剂(例如n-甲基吡咯烷酮,简称为nmp)中,形成均匀的阴极活性浆料,将阴极活性浆料通过上述间隙式涂布方法涂覆在阴极集流体31至少一个表面上,经烘干、辊压等工序后,得到阴极极片30。

92.本技术提供的锂离子电池,对上述隔离膜没有特别的限制,可以选用任意公知的具有电化学稳定性和化学稳定性的多孔结构隔离膜,例如可以是玻璃纤维、无纺布、聚乙烯、聚丙烯及聚偏二氟乙烯中的一种或几种的单层或多层薄膜。

93.本技术提供的锂离子电池,上述电解液可以是包括有机溶剂和电解质锂盐。作为示例,有机溶剂可以是碳酸乙烯酯(ec)、碳酸丙烯酯 (pc)、碳酸甲乙酯(emc)及碳酸二乙酯(dec)中的一种或几种;电解质锂盐可以是lipf6、liclo4、libcl4、liso3cf3及li(ch3)c6h4so3中的一种或几种。

94.将上述阴极极片30、隔离膜、阳极极片20按顺序进行卷绕,使隔离膜处于阴极极片30与阳极极片20之间起到隔离的作用,得到卷芯10;将卷芯10置于铝塑膜中,注入电解液并封口,得到软包方形电池。

95.实施例

96.下述实施例更具体地描述了本技术公开的内容,这些实施例仅仅用于阐述性说明,因为在本技术公开内容的范围内进行各种修改和变化对本领域技术人员来说是明显的。除非另有声明,以下实施例中所报道的所有份、百分比、和比值都是基于重量计,而且实施例中使用的所有试剂都可商购获得或是按照常规方法进行合成获得,并且可直接使用而

无需进一步处理,以及实施例中使用的测量仪器均可商购获得。

97.实施例1

98.1)阳极极片20的制备

99.将阳极活性物质硬碳、粘结剂丁苯橡胶(sbr)、增稠剂羧甲基纤维素钠、导电剂炭黑按照重量比为98.9:0.5:0.5:0.1在适量的去离子水中混合均匀制备成第一阳极活性浆料;将阳极活性物质硬碳、粘结剂丁苯橡胶(sbr)、增稠剂羧甲基纤维素钠、导电剂炭黑按照重量比为 97.9:1.5:0.5:0.1在适量的去离子水中混合均匀制备成第二阳极活性浆料;然后采用上述间隙式涂布方法将第一阳极活性浆料涂覆在阳极集流体21铜箔上,经干燥,得到多个间隔的第一阳极区22;再将第二阳极活性浆料涂敷在第一阳极区22之间的间隙,经干燥,辊压后,得到阳极极片20。其中,将阳极极片20中第一阳极区22的面密度相对于第二阳极区23的面密度提升3%。

100.2)阴极极片30的制备

101.将正极活性物质li2mnfe(cn)6、粘结剂聚偏二氟乙烯(pvdf)、导电剂1炭黑superp与导电剂2石墨按98.0:1.0:0.5:0.5的重量比在适量的n-甲基吡咯烷酮(nmp)中充分搅拌混合,使其形成均匀的阴极活性浆料,混合过程在抽真空条件下进行,减少浆料与空气中的水分接触;采用上述的间隙式涂布方法将一部分阴极活性浆料涂覆于阴极集流体31铝箔上得到多个第一阴极区32,再将剩余的阴极活性浆料涂覆在第一阴极区32之间的间隙,经干燥,辊压后,得到阴极极片 30。其中,将阴极极片30中第一阴极区32的面密度提升3%,将第二阴极区33的面密度降低1%。

102.3)隔离膜采用玻璃纤维薄膜。

103.4)电解液的制备

104.将等体积的碳酸乙烯酯(ec)及碳酸丙烯酯(pc)混合均匀,得到有机溶剂,然后将六氟磷酸锂lipf6均匀溶解在上述有机溶剂中,得到电解液,其中六氟磷酸锂lipf6的浓度为1mol/l。

105.5)将上述阴极极片30、隔离膜、阳极极片20按顺序叠好,经卷绕后得到卷芯10,将卷芯10装入包装铝塑膜中,加入上述电解液并封口,经化成、静置等工艺后,得到软包方形电池。

106.将制成的软包方形电池进行循环测试,循环测试为分别以0.1c、 1c倍率进行充放电,其中1c=170mah/g,充放电的截止电压为 2.0v~4.0v。将锂离子电池以设定倍率恒流充电至截止电压上限,之后恒压充电至电流为0.05c,之后静置5min,以设定倍率恒流放电至截止电压下限,再静置5min,此为一个循环充放电过程。将锂离子电池按照上述方法进行5圈循环充放电测试,记录循环第100圈的放电比容量。锂离子电池循环100圈后的倍率放电容量比(%)=1c充放电循环第100圈的放电比容量/0.1c充放电循环第100圈的放电比容量

×

100%。

107.循环测试结束后进行满电拆解,结果显示,弯折区阳极极片无脱膜现象,且弯折区的阳极极片并未出现析锂现象,倍率放电容量比为 97%。

108.实施例2

109.与实施例1不同的是,本实施例第二阳极活性浆料的阳极活性物质硬碳、粘结剂丁苯橡胶(sbr)、增稠剂羧甲基纤维素钠、导电剂炭黑按照重量比为97.4:2.0:0.5:0.1。并将

阳极极片20中第一阳极区22 的面密度相对于第二阳极区23的面密度提升3.5%;将阴极极片30 中第一阴极区32的面密度提升3.5%。

110.实施例3

111.与实施例1不同的是,本实施例第二阳极活性浆料的阳极活性物质硬碳、粘结剂丁苯橡胶(sbr)、增稠剂羧甲基纤维素钠、导电剂炭黑按照重量比为96.9:2.5:0.5:0.1。并将阳极极片20中第一阳极区22 的面密度相对于第二阳极区23的面密度提升了4.0%;将阴极极片30 中第一阴极区32的面密度提升4.0%。

112.实施例4

113.与实施例1不同的是,本实施例第二阳极活性浆料的阳极活性物质硬碳、粘结剂丁苯橡胶(sbr)、增稠剂羧甲基纤维素钠、导电剂炭黑按照重量比为96.4:3.0:0.5:0.1。并将阳极极片20中第一阳极区22 的面密度相对于第二阳极区23的面密度提升4.5%;将阴极极片30 中第一阴极区32的面密度提升4.5%。

114.实施例5

115.与实施例1不同的是,本实施例第二阳极活性浆料的阳极活性物质硬碳、粘结剂丁苯橡胶(sbr)、增稠剂羧甲基纤维素钠、导电剂炭黑按照重量比为95.9:3.5:0.5:0.1。并将阳极极片20中第一阳极区22 的面密度相对于第二阳极区23的面密度提升5.0%;将阴极极片30 中第一阴极区32的面密度提升5.0%。

116.对比例1

117.与实施例1不同的是,本对比例在制备阳极极片20时,只制备第一阳极活性浆料,将第一阳极活性浆料涂覆在阳极集流体21铜箔上,经干燥,辊压后,得到阳极极片20,且第一阳极区22的面密度未进行调整提升,其他制作工艺均按照实施例1的制作工艺进行。

118.将制成的卷芯10进行循环测试,循环测试结束后进行满电拆解,结果显示,弯折区12脱膜明显,且弯折区12出现析锂现象。

119.对比例2

120.与实施例1不同的是,本对比例在涂布时,第一阳极区22与第二阳极区23的面密度相同,其他制作工艺均按照实施例1的制作工艺进行。

121.将制成的卷芯10进行循环测试,循环测试结束后进行满电拆解,结果显示,弯折区12的阳极极片20的阳极活性浆料层粘附完整,无脱膜情况。但是弯折区12的阳极极片20出现析锂和紫斑,因为弯折区12的阳极活性浆料中粘结剂含量增加,整体配方非活性物质含量增加,导致阳极导电性能下降,另外由于阴极活性浆料配方和面密度没有变化,相对而言,阳极活性物质的比例减少,相应可容纳阴极脱出锂离子的位点减少,导致弯折区12的阳极极片20出现析锂和紫斑。

122.对比例3

123.与实施例1不同的是,本对比例在制备阳极极片20时,只制备第一阳极活性浆料,将第一阳极活性浆料涂覆在阳极集流体21铜箔上,经干燥,辊压后,得到阳极极片20,且第一阳极区22的面密度未进行调整提升;在制备阴极极片30时,将第二阴极区33的面密度降低1%。其他制作工艺均按照实施例1的制作工艺进行。

124.将制成电芯进行循环测试,循环测试结束后进行满电拆解,结果显示,弯折区12的阳极极片20的阳极活性浆料层脱膜明显,但析锂情况较轻微。因为弯折区12的阳极极片20

受固有结构和应力影响,导致脱膜严重;另外弯折区12的阴极极片30的面密度相较于平直区 11的阴极极片30的面密度有所降低,使弯折区12的阴极极片30脱出的锂离子有所降低,因此阳极极片20能够有充足的位点来容纳锂离子,因此析锂情况较轻微。

125.以上所述,仅为本技术的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此,本技术的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1