一种咖啡及其加工方法

1.本发明涉及食品加工技术领域,具体的说是涉及一种咖啡及其加工方法。

背景技术:

2.咖啡作为世界三大饮料之一,深受中国市场和消费者的青睐,原产于非洲埃塞俄比亚和刚果地区。主要种植在南北纬20度热带区域,如中美洲、南美洲及非洲等地区,在我国主要种植在海南和云南地区。咖啡包括小粒种阿拉比卡(arabica)、中粒种罗布斯塔(robusta)以及大粒种利比里亚(liberia)三大品种。其中,阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡商业价值较高,分别占咖啡市场的75%和24%左右。

3.咖啡鲜果的初加工方式对于保持和提高咖啡饮料的质量至关重要,加工方式对咖啡的化学成分和感官组成影响较大,决定咖啡的商业价值。咖啡初加工方式有干法加工、湿法加工、半干法加工等。半干法加工是近年来发展起来具有显著优势的初加工方式,脱皮咖啡豆在干燥过程中将特定菌种接种于咖啡豆表面,发酵剂中的微生物作用使其化学组分相互作用和转化,从而有针对性的修饰和改进咖啡豆风味。silvia等将不同酵母通过自然接种和桶式接种进行接种。结果表明,酿酒酵母在桶式接种中更有利于咖啡加工过程中微生物持久性的维持;luciana等采用不同类型酿酒酵母接种于生咖啡豆中,与未接种进行比较,结果显示菌株ccma 0543在发酵过程中可以使生咖啡豆挥发性成分种类增加。然而,上述研究主要集中于生咖啡豆,还未见将其用于提高烘焙咖啡的风味品质的相关报道。目前现有的加工工艺获得的风味品质不够理想。因此,提供一种能够明显提高咖啡风味品质的加工工艺具有重要的现实意义。

技术实现要素:

4.有鉴于此,本发明提供了一种咖啡及其加工方法。该加工方法能够有效地促进吡嗪类、醇类、醛类及吡咯类物质等风味物质的含量,明显提高了咖啡的风味品质。

5.为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:

6.一种咖啡的加工方法,包括:

7.步骤1:取新鲜咖啡豆预处理;

8.步骤2:将预处理后的部分咖啡豆的表面接种酿酒酵母;所述酿酒酵母包括保藏编号为cmcc 1425、cmcc 1557、cmcc 1793、cmcc 32762的菌株中的至少一种;

9.步骤3:将步骤2接种了酿酒酵母的生咖啡豆干燥至含水量在10%~12%左右,依次经脱壳、烘焙、粉碎、过筛。

10.本发明中,所述咖啡豆为中粒种咖啡,主要为海南地区的中粒种咖啡,具体包括如罗布斯塔、阿拉比卡等。

11.本发明中,步骤1中所述预处理依次包括清洗除杂、分级、机械脱皮。所述清洗为清除树叶、残缺和腐烂鲜果及泥沙等。

12.本发明中,所述步骤2具体包括为:

13.将酿酒酵母菌株解冻、活化后,于yepg液体培养基中培养24~48h,细胞离心(7000rpm,10min)回收,再悬浮于500ml无菌水中用于接种;

14.将所述酿酒酵母悬浮液喷洒至咖啡豆表面。

15.所述yepg液体培养基由水和20g/l葡萄糖、10g/l酵母提取物、10g/l蛋白胨、甘油1%组成,ph为3.5。

16.本发明中,所述酿酒酵母悬浮液的浓度为1

×

109cell/ml,所述酿酒酵母悬浮液与所述咖啡豆的体积比为1:1。一些具体实施例中,所述酿酒酵母悬浮液的浓度为1

×

109cell/ml,所述酿酒酵母悬浮液与所述咖啡豆的体积比为1:1。

17.本发明中,酿酒酵母菌株cmcc 1425、cmcc 1557、cmcc 1793和cmcc32762购自中国工业微生物菌种保藏管理中心(简称cicc)。一些实施方案中,步骤2中所述酿酒酵母由活菌数之比为1:1:1:1的酿酒酵母菌株cmcc 1425、cmcc 1557、cmcc 1793和cmcc 32762组成。

18.本发明中,步骤3中所述干燥为日晒干燥。一些实施方案中,所述日晒干燥的平均环境温度为17.0~27.6℃。

19.本发明中,步骤3中所述烘焙温度为109~210℃,在一些具体实施例中烘焙温度变化范围为109℃~210℃;最终出锅温度均为210℃,火力值为1.5。

20.本发明中,所述过筛为过40~60目筛。一些具体实施例中,所述过筛均为40目、50目或60目筛。

21.本发明所述的加工方法,在所述过筛之后还包括分装、密封、包装的步骤。

22.本发明还提供了由以上所述的加工方法获得的咖啡。

23.本发明所述加工工艺可适用于所有品种的咖啡鲜果,但更加适用于中粒种咖啡鲜果,如罗布斯塔等。按照本发明所述加工方法所获得半干法加工生咖啡豆含水量在10~12%左右,其挥发性物质种类、含量、颜色、感官杯测等均有所改变,达到了改善咖啡风味品质的效果。

24.在一个具体实施例中,本发明以自然处理作为对照,以水分含量、失重变化、色差值、挥发性物质及感官杯测体系作为衡量指标进行对比。结果显示,本发明加工方法获得的产品在各方面都与对照方法的加工产品存在差异。

25.由以上技术方案可知,本发明以酿酒酵母对脱皮后的湿咖啡豆进行处理,经过对各参数的优化后加工获得了优质的咖啡,该产品在色泽、挥发性风味物质组成及感官评价等均优于未接种所得产品,符合国家标准制定的卫生要求,提高了咖啡豆的风味品质,对咖啡初加工方式改进及产业提质升级具有重要意义。

附图说明

26.图1示不同酿酒酵母接种所得烘焙咖啡豆失重和水分含量变化图(a:失重;b:水分含量);

27.图2示不同酿酒酵母接种所得咖啡豆样品图;

28.图3示不同酿酒酵母接种所得烘焙咖啡豆gc-ms总离子流色谱图(a)和挥发性成分含量图(b);

29.图4示不同酿酒酵母接种所得烘焙咖啡豆挥发性成分种类数量图。

具体实施方式

30.本发明提供了一种咖啡及其加工方法。本领域技术人员可以借鉴本文内容,适当改进工艺参数实现。特别需要指出的是,所有类似的替换和改动对本领域技术人员来说是显而易见的,它们都被视为包括在本发明。本发明的方法及应用已经通过较佳实施例进行了描述,相关人员明显能在不脱离本发明内容、精神和范围内对本文的方法和应用进行改动或适当变更与组合,来实现和应用本发明技术。

31.本发明采用的试材皆为普通市售品,皆可于市场购得。

32.本发明具体实施例中采用的咖啡鲜果均为中粒种罗布斯塔,下面结合实施例,进一步阐述本发明。

33.实施例1本发明提高咖啡风味品质的加工方法

34.将采摘的咖啡鲜果倒入虹吸池中,加入清水清洗并搅拌以除去浮果、树枝、树叶等杂物,同时除去咖啡鲜果表面尘土泥沙等;

35.将清洗除杂后得到的咖啡鲜果上料至脱皮机中进行机械脱皮;

36.将脱皮后的湿咖啡豆平铺于铁盘中,将悬浮在无菌水中的cmcc 1793酵母细胞均匀淋洒在咖啡豆表面,然后将生咖啡豆进行日晒干燥,平均环境温度为17.0~27.6℃,平均相对湿度为67.65%。当生咖啡豆水分含量达到10~12%时为发酵和干燥阶段终点;

37.将发酵和干燥得到的带壳咖啡豆脱壳得到干咖啡豆,准确称量500.0g样品加入滚筒式烘焙机中,烘焙温度范围为109℃~210℃;最终出锅温度均为210℃,火力值为1.5,烘焙时间8min得到中度烘焙豆。

38.将烘焙好的咖啡豆进行粉碎,过40目筛,封装于咖啡专用密封袋中,置于4℃冰箱中保存。

39.实施例2:本发明提高咖啡风味品质的加工方法

40.将采摘的咖啡鲜果倒入虹吸池中,加入清水清洗并搅拌以除去浮果、树枝、树叶等杂物,同时除去咖啡鲜果表面尘土、泥沙等;

41.将清洗除杂后得到的咖啡鲜果上料至脱皮机中进行机械脱皮;

42.将脱皮后的湿咖啡豆平铺于铁盘中,将悬浮在无菌水中的cmcc 1425酵母细胞均匀淋洒在咖啡豆表面,然后将生咖啡豆进行日晒干燥,平均环境温度为17.0~27.6℃,平均相对湿度为67.65%。当生咖啡豆水分含量达到10~12%时为发酵和干燥阶段终点;

43.将发酵和干燥得到的带壳咖啡豆脱壳得到干咖啡豆,准确称量500.0g样品加入滚筒式烘焙机中,烘焙温度为109℃~210℃;最终出锅温度均为210℃,火力值为1.5,烘焙时间8min得到中度烘焙豆。将烘焙好的咖啡豆进行粉碎,过40目筛,封装于咖啡专用密封袋中,置于4℃冰箱中保存。

44.实施例3:本发明提高咖啡风味品质的加工方法

45.将采摘的咖啡鲜果倒入虹吸池中,加入清水清洗并搅拌以除去浮果、树枝、树叶等杂物,同时除去咖啡鲜果表面尘土泥沙等;

46.将清洗除杂后得到的咖啡鲜果上料至脱皮机中进行机械脱皮;

47.将脱皮后的湿咖啡豆平铺于铁盘中,将悬浮在无菌水中的cmcc 1557酵母细胞均匀淋洒在咖啡豆表面,然后将生咖啡豆进行日晒干燥,平均环境温度为17.0~27.6℃,平均相对湿度为67.65%。当生咖啡豆水分含量达到10~12%时为发酵和干燥阶段终点;

48.将发酵和干燥得到的带壳咖啡豆脱壳得到干咖啡豆,准确称量500.0g样品加入滚筒式烘焙机中,烘焙温度为109℃~210℃;最终出锅温度均为210℃,火力值为1.5,烘焙时间8min得到中度烘焙豆。将烘焙好的咖啡豆进行粉碎,过40目筛,封装于咖啡专用密封袋中,置于4℃冰箱中保存。

49.实施例4:本发明提高咖啡风味品质的加工方法

50.将采摘的咖啡鲜果倒入虹吸池中,加入清水清洗并搅拌以除去浮果、树枝、树叶等杂物,同时除去咖啡鲜果表面尘土泥沙等;

51.将清洗除杂后得到的咖啡鲜果上料至脱皮机中进行机械脱皮;

52.将脱皮后的湿咖啡豆平铺于铁盘中,将悬浮在无菌水中的cmcc 32762酵母细胞均匀淋洒在咖啡豆表面,然后将生咖啡豆进行日晒干燥,平均环境温度为17.0~27.6℃,平均相对湿度为67.65%。当生咖啡豆水分含量达到10~12%时为发酵和干燥阶段终点;

53.将发酵和干燥得到的带壳咖啡豆脱壳得到干咖啡豆,准确称量500.0g样品加入滚筒式烘焙机中,烘焙温度为109℃~210℃;最终出锅温度均为210℃,火力值为1.5,烘焙时间8min得到中度烘焙豆。将烘焙好的咖啡豆进行粉碎,过40目筛,封装于咖啡专用密封袋中,置于4℃冰箱中保存。

54.实施例5:本发明提高咖啡风味品质的加工方法

55.将采摘的咖啡鲜果倒入虹吸池中,加入清水清洗并搅拌以除去浮果、树枝、树叶等杂物,同时除去咖啡鲜果表面尘土泥沙等;

56.将清洗除杂后得到的咖啡鲜果上料至脱皮机中进行机械脱皮;

57.将脱皮后的湿咖啡豆平铺于铁盘中,将悬浮在无菌水中的四种混合培养液(活菌之数1:1:1:1比例)酵母细胞均匀淋洒在咖啡豆表面,然后将生咖啡豆进行日晒干燥,平均环境温度为17.0~27.6℃,平均相对湿度为67.65%。当生咖啡豆水分含量达到10~12%时为发酵和干燥阶段终点;

58.将发酵和干燥得到的带壳咖啡豆脱壳得到干咖啡豆,准确称量500.0g样品加入滚筒式烘焙机中,烘焙温度为109℃~210℃;最终出锅温度均为210℃,火力值为1.5,烘焙时间8min得到中度烘焙豆。将烘焙好的咖啡豆进行粉碎,过40目筛,封装于咖啡专用密封袋中,置于4℃冰箱中保存。

59.测试例

60.对照方法:未接种酿酒酵母;

61.将采摘的咖啡鲜果倒入虹吸池中,加入清水清洗并搅拌以除去浮果、树枝、树叶等杂物,同时除去咖啡鲜果表面尘土泥沙等;

62.将清洗除杂后得到的咖啡鲜果上料至脱皮机中进行机械脱皮;

63.将脱皮后的湿咖啡豆进行日晒干燥,平均环境温度为17.0~27.6℃,平均相对湿度为67.65%。当生咖啡豆水分含量达到10~12%时为干燥阶段终点;

64.将发酵和干燥得到的带壳咖啡豆脱壳得到干咖啡豆,准确称量500.0g样品加入滚筒式烘焙机中,烘焙温度为109℃~210℃;最终出锅温度均为210℃,火力值为1.5,烘焙时间8min得到中度烘焙豆。

65.将烘焙好的咖啡豆进行粉碎,过40目筛,封装于咖啡专用密封袋中,置于4℃冰箱中保存。

66.所采用的咖啡鲜果均为中粒种罗布斯塔品种样品,以水分含量、失重率、颜色测定、挥发性风味物质分析以及感官杯测体系作为衡量指标进行对比,结果如下图所示。

67.图1a-b所示为烘焙咖啡豆失重、水分含量变化图,咖啡烘焙引起的物理变化主要体现在形状、颜色、含水量、密度及内部结构的剧烈改变,由于六种烘焙度样品添加菌类型不同,干燥过程水分迁移状态不同,烘焙达到中度烘焙度时不同接种样品间水分含量存在差异性,含量范围在2.0%~6.0%左右。实施例1、实施例2、实施例3、实施例4、实施例5样品中水分含量均低于对照方法,主要由于在发酵过程中除去了富含多糖的黏液层从而降低了咖啡豆的含水量,进而保证咖啡在贮藏过程中不发生变质。随着烘焙时间的增加,咖啡豆质量逐渐减少且失重范围在13.00

±

0.85%~15.20

±

1.11%。这种烘焙损失主要体现在水分的蒸发、有机物质转化为气体和挥发物、物理损失等。咖啡烘焙初始阶段失重主要是由于脱水作用,后期则是因碳水化合物产生热降解反应所造成的。

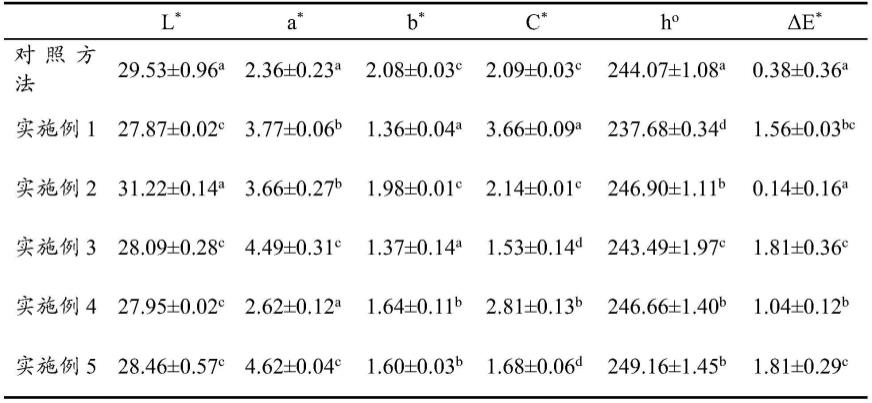

68.表1不同酿酒酵母接种咖啡豆色差参数分析表

[0069][0070]

注:同一列右肩不同的字母表示存在显著性差异,p《0.05。

[0071]

烘焙豆颜色指标参数变化如表1所示,不同酿酒酵母处理所得烘焙豆的色泽指数存在差异,其中l

*

值代表明亮度,与样品颜色成反比,即l

*

值越高,样品颜色越浅。实施例2样品的l

*

值最高达到31.22,即颜色最浅。实施例1处理所得的烘焙豆l

*

值为27.87,均低于其它实施例所得的烘焙豆,其褪色程度最低,说明该酿酒酵母有利于咖啡豆色素的稳定;a

*

值代表红绿色调,最大值和最小值分别为实施例3和实施例4,分别为4.49和2.62。菌种类型的改变使得a

*

值呈现上升趋势;b

*

值代表黄-蓝色调(黄色b

+

,蓝色b-),酚类物质是产生样品黄色色调的主要来源,5种酿酒酵母处理所得的烘焙豆b

*

值均低于测试例,这是由于微生物发酵剂作用使得酚类物质不断发生氧化进而造成了损失,导致b

*

值降低;δe用于确定两种颜色之间的差异,通常δe为3.0是人眼可以检测到的最小色差(取决于色调)。其中δe

*

的最大值和最小值分别为实施例3(1.81)和实施例2(0.14),均在3.0以内,表明人眼无法区分两种咖啡豆颜色间的差异。

[0072]

gc-ms总离子流色谱图和挥发性成分含量结果如图3a-b所示。本发明中实施例1、2、3、4、5与对照方法接种所得烘焙咖啡豆共鉴定出81种挥发性化合物。其中,对照方法检测出49种、实施例1有52种、实施例2有50种、实施例3有52种、实施例4有46种、实施例5有58种,同时在数量上也有所差异,如图4所示,主要有吡嗪类20种、醛类6种、酮类10、酯类8种及吡

啶和吡咯类6种等,其中含量差异较为显著的有醇类、醛类、吡嗪类,如图3b所示。含量分别依次为实施例3(333.05μg/g)》实施例4(372.51μg/g)》对照组(301.03μg/g)》实施例1(286.31μg/g)》实施例5(262.22μg/g)》实施例2(223.15μg/g)。

[0073]

吡嗪类化合物含量具有明显差异,通常具有坚果、泥土、烘烤和绿色香气。在实施例3中吡嗪类化合物总含量最高可达到122.99μg/g,这主要来自氨基酸与糖之间的美拉德反应以及氨基酸的直接热解。其中2,5-二甲基吡嗪(14.34~17.84μg/g)、2,6-二甲基吡嗪(18.45~24.64μg/g)、2-乙基吡嗪等物质(9.74~12.03μg/g)在实施例3、实施例5、实施例4等中该类物质含量均有所增加,这些物质含量增加主要提升了咖啡的坚果香与烘烤香两大香气,这与sunarharum等人研究咖啡香气中的形成也取决于细菌、真菌和酵母菌的影响保持一致;醇类化合物主要体现在糠醇且实施例4样品中总含量(18.98μg/g)高于其它实施例组,而对照试验组醇类含量仅有9.76μg/g,可能是醇类物质受到酿酒酵母菌的影响使得脂质发生氧化造成了醇类物质的氧化分离,使得咖啡豆产生了清香味;醛类化合物主要呈奶油味,如3-甲基丁醛,3-甲基2-丁烯醛等,而在不同酿酒酵母处理后得到的烘焙豆中共检测到6种醛类物质,分别为糠醛、5-甲基-2-呋喃甲醛、n-甲基-2-吡咯甲醛、对甲基苯甲醛、2-苯基巴豆醛、2-吡咯甲醛。主要体现在糠醛该种物质的含量上,且接种菌株后使得样品中该物质含量呈现减少趋势,对照组(31.12μg/g)>实施例2(30.28μg/g)>实施例4(22.09μg/g)>实施例5(23.34μg/g)>实施例1(19.10μg/g)>实施例3(16.16μg/g),存在的差异源于所选的酵母不同,使得代谢途径不同,生成的产物也不尽相同;其它化合物如酚类等物质含量虽少,但增加了酯香、果香和烟熏香等丰富了咖啡的主体香气。这可能是由于酿酒酵母在发酵过程中生成不同类型的细胞外酶、烘焙过程中碳水化合物反应、脂质氧化和热降解反应等相互作用所呈现出风味品质的差异性。

[0074]

表2不同酿酒酵母接种和未接种所得烘焙咖啡豆感官评价指标评分表

[0075][0076]

采用美国精品咖啡协会(scaa)杯测方法,六种烘焙咖啡豆杯测结果如表2所示,感官评价各项指标得分在6.83~7.83之间,整体上存有偏差性但差异较小,表明六种咖啡的风味质量整体比较稳定。对于表2中显示的其他属性(酸度、余味、平衡、综合评价和最终得分),对照方法和实施例1之间差异显著(实施例1获得最高得分)之外,其它实施例差异较小(p<0.05)。其中除实施例4外,其它实施例最终得分均高于对照组。总的来说,咖啡总体评分在不同酿酒酵母处理后均要高于未处理的烘焙豆,实施例1显示了最高的最终得分(83.00分)。咖啡总分分布在81.25~83.00分左右,其中实施例1得分最高可达到83.00,实施例3得分81.58,而对照方法得分则为最低值(81.25)。实施例1在香气、醇度、余韵、均衡感、综合评价和最终得分(分别为7.67、7.67、7.50、7.75、7.67和83.00)方面获得最高分,且相比对照方法,实施例1降低了咖啡的酸涩感(样品酸度降低),与其它实施例差异较为显著,实施例1处理后的咖啡被描述具有巧克力、坚果和焦糖味,实施例2处理酸度增加与苹果味相关,但有轻微的苦涩味;实施例3风味最为突出,得分为7.50,且酸度较对照组有所降低,这表明该种微生物发酵剂能够降低咖啡的酸涩度,对最终整体评分的影响较大。实施例4的感官得分最低,其风味等属性均于其它实施例有所差异,并提供了一种涩味的绿色风味。

[0077]

根据分析表明,成分含量的高低受到不同酿酒酵母的影响,从而造成成分种类、含量具有明显差异。在实施例3中吡嗪类化合物的数量和含量均高于其它实施例与对照组,且实施例3样品的余韵及均衡感均高于其它实施例。这是由于不同人群的味觉感知系统有所差异,并且每个样品品尝间隔时间较短,余韵感、均衡感尚未完全消失,对于其它样品具有一定的影响,导致其差异性较小。综合评定,咖啡杯测总分在不同酿酒酵母处理后的得分均要高于对照方法,则表明酿酒酵母作为发酵剂对咖啡风味有一定的提升作用,进一步明晰

添加了酿酒酵母对半干法咖啡中香气物质的变化规律。综合考虑,本发明利用酿酒酵母对咖啡进行发酵、加工在提高咖啡风味品质方面是可行的,具有广阔的应用前景。

[0078]

以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1