一种吹风机的制作方法

[0001]

本实用新型涉及美发器件技术领域,更具体地涉及一种吹风机。

背景技术:

[0002]

随着人们对头发保养要求的不断提高,各式各样的美发工具相继出现,例如,日常人们使用的吹风机,因每个人的发型、发质、需求等不同有不同的款式功能。

[0003]

传统的吹风机使用时风由吹风机壳体尾部进风口进入,经马达、风叶和发热组件加热后由壳体前端的出风口排出,如果需要增强输出,只能使用更大功率的马达,但尺寸、重量和成本都会增加,为了解决这一缺陷,人们发明了一种风由手柄尾部进入吹风机壳体内,经马达、转向挡板等,风向被转为与手柄垂直的方向,再经发热组件后由位于壳体前端的出风口排出的吹风机,该吹风机机身中空,可带来额外的流体,增强输出,但装配复杂,且因进风口设置在手柄下方,用户手握时手掌可能遮挡而堵住进风口,影响吹风机功能器件,并且流体在吸入后经90

°

直角转弯后才到发热组件,路径迂回,气流容易流失,同时手柄尺寸被马达的尺寸所限制,把手尺寸比较大,吹风机重量和生产成本增加。

[0004]

鉴于此,有必要提供一种结构较为简单且可增大风量输出的吹风机以解决上述缺陷。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构较为简单且可增大风量输出的吹风机。

[0006]

为解决上述技术问题,本实用新型提供一种吹风机,其包括本体、位于本体内的发热线架、电机机构以及驱动电路,所述本体后端和前端分别开设有第一进风口和出风口,所述发热线架内套装有一第一导风管,所述本体顶部或侧壁上设置有至少一与第一导风管连通的第二进风口,所述电机机构包括位于本体内后端部的电机支筒以及安装于电机支筒内的电机,所述第一导风管末端连接于电机支筒筒壁,所述驱动电路与电机连接,以驱动电机工作,以使得空气由第一进风口和第二进风口进入本体内,且由第一进风口进入的气流经电机机构、发热线架后由与第一进风口位于同一直线的出风口吹出,而由第二进风口进入的气流进入第一导风管后由其前端吹出。

[0007]

其进一步技术方案为:所述本体内还包括有一套设于所述发热线架上的第二导风管,电机工作时由第一进风口进入的空气经电机机构后进入第二导风管,经发热线架后由出风口吹出。

[0008]

其进一步技术方案为:所述第二导风管出风端呈锯齿状。

[0009]

其进一步技术方案为:所述第一导风管包括第一筒体以及自所述第一筒体末端斜向上延伸形成的与其连通的导风体,所述导风体向下凹入形成有聚风槽,所述第二进风口对应于聚风槽而设置于所述本体侧壁或顶部,所述导风体末端连接于电机支筒筒壁。

[0010]

其进一步技术方案为:所述第一导风管还包括自所述第一筒体末端向上弯折形成

的第二筒体,所述导风体自所述第二筒体向外延伸而形成。

[0011]

其进一步技术方案为:所述导风体与第二筒体连接的一端形成有一呈弧形状的接风板。

[0012]

其进一步技术方案为:所述本体包括壳体以及与壳体连接的手柄,所述壳体包括前壳体、组装于前壳体上的后壳体以及连接片,所述连接片位于前壳体与后壳体之间且后端部外露,第二进风口设置于所述连接片上,所述出风口和第一进风口分别设置于前壳体前端和后壳体末端,所述手柄包括分别与前壳体和后壳体下端部连接的第一壳体和第二壳体,所述第二壳体可拆卸地卡接于第一壳体上。

[0013]

其进一步技术方案为:所述吹风机设置有多个第二进风口,多个所述第二进风口以所述连接片顶面中部为中心呈发散状分布。

[0014]

其进一步技术方案为:所述手柄内设置有控制电路,所述控制电路与驱动电路连接,且该手柄的第一壳体上设置有多个滑动开关,每一所述滑动开关与控制电路连接。

[0015]

其进一步技术方案为:所述第一壳体上设置有一按键开关,所述按键开关与控制电路连接。

[0016]

与现有技术相比,本实用新型吹风机中发热线架内套装有第一导风管,且所述本体顶部或侧壁设置有与第一导风管连通的第二进风口,吹风机工作时,电机转动,从而使得空气由第一进风口进入本体内,经电机机构、发热线架后由与第一进风口位于同一直线上的出风口吹出,由于由第一进风口进入的气流吹出时速度会增加并会降低部分压力,则在第一导风管前端会形成低压区,则空气自与第一导风管连通的第二进风口进入,经第一导风管吹出,可知,本实用新型吹风机中通过第一导风管以及第二进风口可带来额外流体,吹风机工作时可增大风量输出,结构简单,且电机与传统吹风机一样,位于本体内后端部,吹风机本体中手柄的设计会更轻巧,从而使得吹风机整体较为简单轻巧,以提高用户使用体验。

附图说明

[0017]

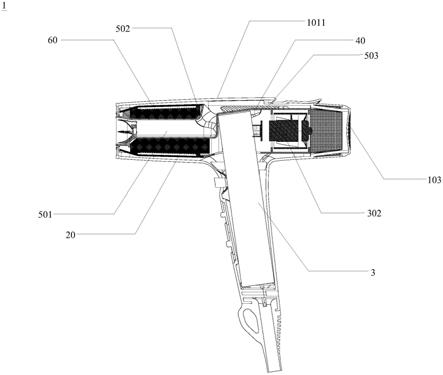

图1是本实用新型吹风机一具体实施例的结构示意图。

[0018]

图2是本实用新型吹风机中去除本体后的结构示意图。

[0019]

图3是本实用新型吹风机中去除本体后的分解结构示意图。

[0020]

图4是图1中吹风机的正视示意图。

[0021]

图5是图1所示吹风机的剖视示意图。

[0022]

图6是本实用新型吹风机工作时的出风状态示意图。

具体实施方式

[0023]

为使本领域的普通技术人员更加清楚地理解本实用新型的目的、技术方案和优点,以下结合附图和实施例对本实用新型做进一步的阐述。

[0024]

参照图1至图6,图1至图6展示了本实用新型吹风机1的一具体实施例。在附图所示的实施例中,所述吹风机1包括本体10、位于本体内的发热线架20、电机机构30以及驱动电路,所述本体10后端和前端分别开设有第一进风口103和出风口104,所述发热线架20内套装有一第一导风管50,所述本体10顶部或侧壁上设置有至少一与第一导风管50连通的第二

进风口40,所述电机机构30包括位于本体10内后端部的电机支筒301以及电机302,所述电机支筒301由两个半筒3011组装而成,所述电机302位于两个半筒3011组装形成的空间内,所述第一导风管50末端连接于电机支筒301筒壁,所述驱动电路与电机302连接,以驱动电机302工作,以使得空气由第一进风口103和第二进风口40进入本体内,且由第一进风口103进入的气流经电机机构30、发热线架20后由与第一进风口103位于同一直线的出风口104吹出,而由第二进风口40进入的气流进入第一导风管50后由其前端吹出。可理解地,本实用新型的吹风机1中,所述第一进风口103、电机机构30、发热线架20以及出风口104之间形成有供气流流通的导风通道,吹风机1工作时,空气由设置于本体10后端部的第一进风口103进入,经导风通道后由出风口104吹出。

[0025]

基于上述设计,吹风机1工作时,电机302转动,从而使得空气由第一进风口103进入本体10内,经电机机构30、发热线架20后由与第一进风口103位于同一直线上的出风口104吹出,由于由第一进风口103进入的气流吹出时速度会增加并会降低部分压力,则在第一导风管50前端会形成低压区,使得空气自与第一导风管50连通的第二进风口40进入,经第一导风管50吹出,可知,本实用新型吹风机1中通过第一导风管50以及第二进风口40可带来额外流体,吹风机1工作时可增大风量输出,结构简单,且电机302与传统吹风机1一样,位于本体10内后端部,则吹风机1本体10中手柄的设计会更轻巧,从而使得吹风机1整体较为简单轻巧,以提高用户使用体验。

[0026]

在附图所示的实施例中,所述第一导风管50包括第一筒体501以及自所述第一筒体501末端斜向上延伸形成的与其连通的导风体503,所述导风体503向下凹入形成有聚风槽5031,所述第二进风口40对应于聚风槽5031而设置于所述本体10侧壁或顶部,所述导风体503末端连接于电机支筒301筒壁。本实施例中,所述第一导风管50还包括自所述第一筒体501末端向上弯折形成的第二筒体502,所述导风体503自所述第二筒体502向外延伸而形成,且该导风体503与第二筒体502连接的一端形成有一接风板5033,以将由第二进风口40进入的空气引导至聚风槽5031中并通过第一导风管50吹出,优选地,所述接风板5033呈弧形状,更有利于将由第二进风口40进入的空气引导至聚风槽5031中。可理解地,向下凹入的聚风槽5031也更利于收集由第二进风口40进入的空气。

[0027]

继续参照图2和图3,在某些实施例中,所述本体10内还包括有一套设于所述发热线架20上的第二导风管60,电机302工作时由第一进风口103进入的空气经电机机构30后进入第二导风管60,经发热线架20后由出风口104吹出,优选地,所述第二导风管60出风端呈锯齿状。基于该设计,所述第二导风管60出风端呈锯齿状可进一步将其外壁夹带的空气与由第一进风口103进入的空气在出风端混合,具有消音和隔热效果。

[0028]

进一步地,本实施例中,所述第二导风管60的内径自后向前逐渐减小,则吹风机1出风端收窄,可将由第一进风口103进入的空气更快速喷出。

[0029]

继续参照图1、图3至图6,所述本体10包括壳体101以及与壳体101连接的手柄102,所述壳体101包括前壳体1011、组装于前壳体1011上的后壳体1012以及连接片1013,所述连接片1013位于前壳体1011与后壳体1012之间且后端部外露,第二进风口40设置于所述连接片1013上,如图3所示,本实施例的吹风机1设置有多个第二进风口40,多个所述第二进风口40以所述连接片1013顶面中部为中心呈发散状分布;所述出风口104和第一进风口103分别设置于前壳体1011前端和后壳体1012末端,所述电机302位于所述后壳体1012内后端部,所

述手柄102包括分别与前壳体1011和后壳体1012下端部连接的第一壳体1021和第二壳体1022,所述第二壳体1022可拆卸地卡接于第一壳体1021上。本实施例中,前壳体1011与第一壳体1021以及后壳体1012与第二壳体1022均为一体式结构,而在某些其他实施例中,所述第一壳体1021和前壳体1011、第二壳体1022和后壳体1012也可通过卡扣方式可拆卸地组装在一起,或者是通过螺钉安装在一起。

[0030]

在某些实施例中,所述手柄102下端部连接有一电源线2,电力通过电源线2供应到吹风机1中,电源线2的另一端设置有与主电源等供电设备连接的插头,且该手柄102内设置有控制电路,所述本体10内固定有一电路板3,所述导风体503中聚风槽5031中部的底面向上凹入,电路板3上端部位于聚风槽5031底面向上凹入的凹槽中,所述驱动电路和控制电路均位于该电路板3上,且该手柄102的第一壳体1021上设置有多个滑动开关90,每一所述滑动开关90与控制电路连接,进一步地,所述第一壳体1021上设置有一按键开关80,所述按键开关80与控制电路连接。可理解地,本实施例中设置两个滑动开关90,分别推动控制温度和风速的档位调节,且通过按键开关80控制冷风的切换,即按下按键开关80时吹风机1吹出冷风,当松开按键开关80时吹风机1吹出热风,所述驱动电路与控制电路连接,以在用户按下风速调节滑动开关90后调节电机302的转动。

[0031]

在某些实施例中,所述吹风机1对应于第一进风口103处还可设置入风网105,以过滤颗粒较大的杂物,以防止堵塞第一进风口103。

[0032]

可理解地,吹风机1工作时,空气由第一进风口103进入本体10内,经电机机构30、发热线架20后由与第一进风口103位于同一直线上的出风口104吹出,由于由第一进风口103进入的气流吹出时速度会增加并会降低部分压力,则在第一导风管50前端会形成低压区,该第一导风管50的前端较后端低压,基于白努利定律,流体倾向由高压区域往低压区域移动,则可带动第一导风管50后方较高压的空气流入,并流往第一导风管50前端低压区,即使得空气自与第一导风管50连通的第二进风口40进入,经第一导风管50吹出,可知,本实用新型吹风机1中通过第一导风管50以及第二进风口40可带来额外流体,吹风机1无需改用更强功率的电机302也可增大风量输出;此外,第二导风管60的外壁周围的流体也流往吹风机1出风端,经过第二导风管60锯齿状的出风端与由第一进风口103进入的空气混合,可进一步增大输出,同时可消音和隔热,且空气被吸入本体10内不需经过90

°

转弯再吹出,可减少能量流失。

[0033]

以上所述仅为本实用新型的优选实施例,而非对本实用新型做任何形式上的限制。本领域的技术人员可在上述实施例的基础上施以各种等同的更改和改进,凡在权利要求范围内所做的等同变化或修饰,均应落入本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1