一种用于安全带锁扣的壳体和安全带锁扣的制作方法

1.本技术涉及汽车设备技术领域,具体涉及一种用于安全带锁扣的壳体和一种安全带锁扣。

背景技术:

2.安全带锁扣是重要的汽车安全设备,其作用是配合安全织带在碰撞过程中将人员固定在座椅上,以减少伤亡的可能性。

3.通常的安全带锁扣一般由壳体、按钮、锁体和锁钩等结构构成,其中,按钮位于壳体的端口,用于在按压按钮后实现对安全带锁扣的解锁。但是该端口在锁舌未插入时是呈开口状态的,所以会使得一些灰尘等杂质进入到壳体的内部,从而影响安全带锁扣的正常使用。

4.因此,如何及时将置于壳体内部的灰尘等杂质清除,成为本领域技术人员亟待解决的问题。

技术实现要素:

5.本技术实施例提供一种用于安全带锁扣的壳体,以解决现有技术中如何及时将置于壳体内部的灰尘等杂质清除的问题。

6.本技术实施例提供一种用于安全带锁扣的壳体,包括上壳体和下壳体,用于限定安全带锁扣的锁体,包括:位于所述下壳体的第一限定部和位于上壳体的第二限定部,以及引流结构;

7.所述第一限定部设置在所述下壳体的相对的边缘,并与所述锁体在长度方向上的两端抵接,使所述锁体的下端面与所述下壳体的内表面形成第一间隙,以及使所述锁体的侧壁与所述下壳体的侧表面形成第二间隙;

8.所述第二限定部设置在所述上壳体的内表面,并与所述锁体的上端面抵接,使所述锁体的上端面与所述上壳体的内表面形成第三间隙;

9.所述引流结构贯通所述上壳体和/或所述下壳体设置,用于引流置于所述壳体内部的物质。

10.可选的,所述第一限定部包括第一限定体,所述第一限定体位于所述下壳体的前端边缘,用于限定所述锁体的前端和侧壁;

11.所述第一限定体包括对称设置的限定板,所述限定板包括沿所述长度方向设置的呈阶梯结构的第一限定板,以及沿垂直所述长度方向设置的第二限定板;

12.所述第一限定板与所述锁体的下端面抵接,用于限定所述锁体在竖直向下方向的自由度,并通过所述第一限定板使所述锁体的下端面与所述下壳体的内表面形成第一间隙;

13.所述第二限定板与所述锁体的侧壁抵接,用于限定所述锁体在垂直所述长度方向的自由度,并通过所述第二限定板使所述锁体的侧壁与所述下壳体的侧表面形成第二间

隙。

14.可选的,所述呈阶梯结构的第一限定板至少包括高度依次增加的第一阶梯、第二阶梯和第三阶梯;

15.所述第一阶梯的阶梯面抵接于所述锁体的前端的下端面;

16.所述第二限定板位于所述第三阶梯位置,并沿所述锁体的长度方向延展。

17.可选的,所述第一限定部还包括第二限定体,所述第二限定体位于所述下壳体的后端边缘,用于限定所述锁体的后端和侧壁;

18.第二限定体包括凸台和限定条;

19.所述限定条凸出所述下壳体的内表面设置,所述限定条与所述锁体的后端抵接;

20.所述凸台凸出所述下壳体的内表面且设置在所述限定条的前侧设置,所述凸台低于所述限定条;所述凸台抵接于所述锁体的后端的下端面。

21.可选的,所述第二限定部包括间隔分布的第三限定体和第四限定体,所述第三限定体和第四限定体设置在上壳体的内表面且位于同一直线上,并与所述锁体的侧壁相对;

22.所述第三限定体与所述锁体的上端面的顶部凸起相对并卡接;

23.所述第四限定体与所述锁体的上端面的接触面相对并抵接。

24.可选的,所述第三限定体包括支撑体和限定槽;

25.所述限定槽凸出所述上壳体的内表面并具有与所述顶部凸起相匹配的槽型;所述限定槽包括朝向所述第四限定体的第一槽口和朝向所述顶部凸起的第二槽口;

26.所述支撑体凸出所述上壳体的内表面且位于所述限定槽的第一槽口位置,所述支撑体低于所述限定槽。

27.可选的,还包括:第三限定部,所述第三限定部设置在所述下壳体的内表面和所述下壳体的侧表面,并位于第一限定部和第二限定部之间;

28.所述第三限定部与连接于所述锁体的支撑体抵接,所述锁体的支撑体凸出所述锁体的外表面。

29.可选的,所述第三限定部包括支撑板和支撑条;

30.所述支撑板凸出所述下壳体的侧表面设置,并与所述锁体的支撑体的侧壁抵接,使所述锁体的侧壁与所述下壳体的侧表面形成所述第二间隙;

31.所述支撑条凸出所述下壳体的内表面设置,并与所述锁体的支撑体的底壁抵接。

32.可选的,所述引流结构包括引流孔,所述引流孔设置在所述上壳体和/或所述下壳体的边角位置,所述引流孔贯通所述上壳体和/或所述下壳体,用于将置于所述壳体内部的物质引出。

33.本技术实施例还提供一种安全带锁扣,包括上述所述的用于安全带锁扣的壳体。

34.与现有技术相比,本技术具有以下优点:

35.本技术实施例提供一种用于安全带锁扣的壳体,包括上壳体和下壳体,用于限定安全带锁扣的锁体,包括:位于所述下壳体的第一限定部和位于上壳体的第二限定部,以及引流结构;所述第一限定部设置在所述下壳体的相对的边缘,并与所述锁体在长度方向上的两端抵接,使所述锁体的下端面与所述下壳体的内表面形成第一间隙,以及使所述锁体的侧壁与所述下壳体的侧表面形成第二间隙;所述第二限定部设置在所述上壳体的内表面,并与所述锁体的上端面抵接,使所述锁体的上端面与所述上壳体的内表面形成第三间

隙;所述引流结构贯通所述上壳体和/或所述下壳体设置,用于引流置于所述壳体内部的物质。通过第一限定部使锁体的下端面与述下壳体的内表面形成第一间隙,使锁体的侧壁与所述下壳体的侧表面形成第二间隙,以及通过第二限定部使所述锁体的上端面与所述上壳体的内表面形成第三间隙,从而使得置于壳体内部的物质通过上述各个间隙实现移动。并通过引流结构将置于壳体内部的物质引流出,实现了在不需要打开锁扣的壳体的前提下,即可对壳体内部的灰尘等杂质进行清除。

附图说明

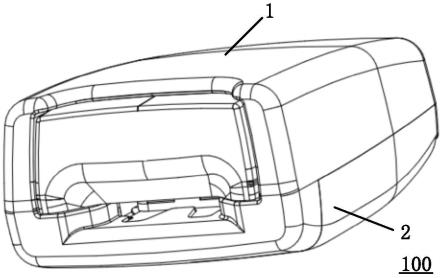

36.图1是本技术实施例提供的壳体的结构示意图。

37.图2是本技术实施例提供的安全带锁扣的锁体的结构示意图。

38.图3是本技术实施例提供的壳体的下壳体的结构示意图。

39.图4是图3a处的放大示意图。

40.图5是本技术实施例提供的锁体安装在下壳体的结构示意图。

41.图6是本技术实施例提供的壳体的上壳体的结构示意图。

42.图7是本技术实施例提供的壳体的下壳体另一角度的结构示意图。

43.附图标记:壳体100,上壳体1,内表面11,下壳体2,内表面21,侧表面22,锁体3,侧壁31,上端面32,接触面33,底壁34,顶部凸起35,前端36,后端37,第一限定部4,第一限定体41,限定板42,第一限定板43,第一阶梯431,第二阶梯432,第三阶梯433,第二限定板44,第二限定体45,凸台46,限定条47,第二限定部5,第三限定体51,支撑体52,限定槽53,第一槽口531,第二槽口532,第四限定体54,第三限定部6,支撑板61,支撑条62,引流结构7。

具体实施方式

44.在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本技术实施例。但是本技术实施例能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本技术实施例内涵的情况下做类似推广,因此本技术实施例不受下面公开的具体实施的限制。

45.本技术第一实施例提供一种用于安全带锁扣的壳体,图1是本技术实施例提供的壳体的结构示意图。图2是本技术实施例提供的安全带锁扣的锁体的结构示意图。图3是本技术实施例提供的壳体的下壳体的结构示意图。图4是图3中a处的放大示意图。图5是本技术实施例提供的锁体安装在下壳体的结构示意图。图6是本技术实施例提供的壳体的上壳体的结构示意图。图7是本技术实施例提供的壳体的下壳体另一角度的结构示意图。

46.如图1至图7所示,本技术第一实施例提供一种用于安全带锁扣的壳体100,壳体100(简述)包括上壳体1和下壳体2,该壳体100主要用于限定安全带锁扣的锁体3,并将置于壳体100内部的物质引流出,限定锁体3的目的是为了将锁体3安装在壳体100的指定位置,使得锁体3与壳体100的内表面之间形成间隙,该间隙用于将置于壳体100内部的物质引流至引流结构7处,便于置于壳体100内部的物质的移动,不会在壳体100形成堵塞,以影响安全带锁扣的正常使用。

47.在本技术第一实施例中,该壳体100包括位于下壳体2的第一限定部4和位于上壳体1的第二限定部5,以及引流结构7。其中,第一限定部4设置在下壳体2的相对的边缘,并与锁体3在长度方向上的两端抵接,使锁体3的下端面(未示出)与下壳体2的内表面21形成第

一间隙,以及使锁体3的侧壁31与下壳体2的侧表面22形成第二间隙。第一间隙便于锁体3的下端面与下壳体2的内表面21之间的灰尘等杂质通过第一间隙实现移动。第二间隙便于锁体3的侧壁31与下壳体2的侧表面22之间的灰尘等杂质通过第二间隙实现移动。第二限定部5设置在上壳体1的内表面11,并与锁体3的上端面32抵接,使锁体3的上端面32与上壳体1的内表面11形成第三间隙,第三间隙便于锁体3的上端面32与上壳体1的内表面11之间的灰尘等杂质通过第三间隙实现移动。引流结构7贯通上壳体1和/或下壳体2设置,用于引流置于壳体100内部的物质。

48.在具体描述第一限定部4、第二限定部5以及引流结构7的具体结构之前,需要补充说明的是,考虑到本实施例的壳体100是用于限定安全带锁扣的锁体3的,如下将先描述锁体3的具体结构.具体的,在沿锁体3的长度方向(锁舌插入入方向)上,可将一体成型的锁体3定义为包括相对设置的侧壁31和设置在侧壁31之间的底壁34,且将侧壁31的上端面32定义为锁体3的上端面32,将底壁34的底壁外端面定义为锁体3的下端面(未示出)。侧壁31的一位置处设置有顶部凸起35,且在与该顶部凸起35按照预定距离处设置有侧壁31的接触面33,将该接触面33定义为锁体3的上端面32的接触面33。锁体3的侧壁31上设置有支撑体52(未示出),该支撑体52凸出锁体3的侧壁31且突出锁体3的底壁34设置。锁体3通过第一限定部4、第二限定部5安装在壳体100上,以下将具体描述第一限定部4、第二限定部5以及引流结构7的具体结构。

49.其中,第一限定部4包括第一限定体41,第一限定体41位于下壳体2的前端边缘,用于限定锁体3的前端36和侧壁31。具体的,第一限定体41包括对称设置的限定板42,限定板42包括沿长度方向设置的呈阶梯结构的第一限定板43,以及沿垂直长度方向设置的第二限定板44。第一限定板43与锁体3的下端面抵接,用于限定锁体3在竖直向下方向的自由度,并通过第一限定板43使锁体3的下端面与下壳体2的内表面21形成第一间隙。第二限定板44与锁体3的侧壁31抵接,用于限定锁体3在垂直长度方向的自由度,并通过第二限定板44使锁体3的侧壁31与下壳体2的侧表面22形成第二间隙。进一步的,呈阶梯结构的第一限定板43至少包括高度依次增加的第一阶梯431、第二阶梯432和第三阶梯433,第一阶梯431的阶梯面抵接于锁体3的前端36的下端面,第二阶梯432与锁体3的前端36的端面抵接,用于限定锁体3在与锁舌插入方向相反的方向上的自由度,第二限定板44位于第三阶梯433位置,并沿锁体3的长度方向延展。

50.在本技术第一实施例中,第一限定部4还包括第二限定体45,第二限定体45位于下壳体2的后端的边缘,用于限定锁体3的后端37和侧壁31。具体的,第二限定体45凸台46和限定条47,其中,限定条47凸出下壳体2的内表面设置,限定条47与锁体3的后端37抵接,用于限定锁体3在长度方向上的自由度。凸台46凸出下壳体2的内表面21且设置在限定条47的前侧设置,凸台46凸出下壳体2的内表面21的高度低于限定条47,凸台46抵接于锁体3的后端37的下端面。

51.在本技术第一实施例中,第二限定部5包括间隔分布的第三限定体51和第四限定体54,第三限定体51和第四限定体54设置在上壳体1的内表面11且位于同一直线上,并与锁体3的侧壁31相对。其中,第三限定体51与锁体3的上端面32的顶部凸起35相对并卡接,具体的,第三限定体51包括支撑体52和限定槽53,限定槽53凸出上壳体1的内表面11并具有与顶部凸起35相匹配的槽型,限定槽53包括朝向第四限定体54的第一槽口531和朝向顶部凸起

35的第二槽口532。支撑体52凸出上壳体1的内表面11且位于限定槽53的第一槽口531位置,支撑体52低于限定槽53,支撑体52与锁体3的上端面的顶部凸起35抵接。第四限定体54与锁体3的上端面32的接触面33(接触面33是上端面32的一部分)相对并抵接,第四限定体54凸出上壳体1的内表面11,第四限定体54设置为镂空结构,镂空结构的第四限定体54用于减轻整个上壳体1的重量。

52.在本技术第一实施例中,还包括:第三限定部6,第三限定部6设置在下壳体2的内表面21和下壳体2的侧表面22,并位于第一限定部4和第二限定部5之间,第三限定部6与连接于锁体3的支撑体52抵接。第三限定部6包括支撑板61和支撑条62,其中,支撑板61凸出下壳体2的侧表面22设置,并与锁体3的支撑体52的侧壁31抵接,使锁体3的侧壁31与下壳体2的侧表面22形成第二间隙。支撑条62凸出下壳体2的内表面21设置,并与锁体3的支撑体52的底壁34抵接。

53.上述第一限定部4、第二限定部5和第三限定部6的设置,可将锁体3安装在壳体100的相应位置,且使得锁体3与壳体100之间至少具有第一间隙、第二间隙以及第三间隙。上述间隙可使得置于壳体100内部的物质实现移动。另外,为了配合置于壳体100内部的物质的移动,本技术第一实施例还将上壳体1和下壳体2各自的内表面设置为弧度式结构,方便液体(例如水)、固定(例如泥沙)等物质的滑动,从而减少堵塞。

54.在实现可将置于壳体100内部的物质移动后,需要及时将该物质引流出壳体100内部,即本技术第一实施例还设置有引流结构7,引流结构7贯通上壳体1和/或下壳体2设置,用于引流置于壳体100内部的物质。具体的,引流结构7包括引流孔,引流孔设置在上壳体1和/或下壳体2的边角位置,引流孔贯通上壳体1和/或下壳体2,用于将置于壳体内部的物质引出。另外,考虑到引流孔为贯通状态,为防止壳体100外部的物质通过引流孔进入到壳体100内部,则在壳体100的外侧壁与引流孔相对的位置还设置有挡片(未示出),该挡片用于遮挡引流孔,且挡片和引流孔之间有错位间隙,该错位间隙用于将于壳体100内部的物质引出,且可阻挡外部的物质过引流孔进入到壳体100内部。

55.本技术第一实施例提供一种用于安全带锁扣的壳体100,包括上壳体1和下壳体2,用于限定安全带锁扣的锁体3,包括:位于所述下壳体2的第一限定部4和位于上壳体1的第二限定部5,以及引流结构7;所述第一限定部4设置在所述下壳体2的相对的边缘,并与所述锁体3在长度方向上的两端抵接,使所述锁体3的下端面与所述下壳体2的内表面形成第一间隙,以及使所述锁体3的侧壁31与所述下壳体2的侧表面22形成第二间隙;所述第二限定部5设置在所述上壳体1的内表面,并与所述锁体3的上端面32抵接,使所述锁体3的上端面32与所述上壳体1的内表面形成第三间隙;所述引流结构7贯通所述上壳体1和/或所述下壳体2设置,用于引流置于所述壳体内部的物质。通过第一限定部4使锁体3的下端面与述下壳体2的内表面形成第一间隙,使锁体3的侧壁31与所述下壳体2的侧表面22形成第二间隙,以及通过第二限定部5使所述锁体3的上端面32与所述上壳体1的内表面形成第三间隙,从而使得置于壳体内部的物质通过上述各个间隙实现移动。并通过引流结构7将置于壳体内部的物质引流出,实现了在不需要打开锁扣的壳体的前提下,即可对壳体内部的灰尘等杂质进行清除。

56.本技术第二实施例提供一种安全带锁扣,包括上述第一实施例所述的用于安全带锁扣的壳体。

57.本技术虽然以较佳实施例公开如上,但其并不是用来限定本技术,任何本领域技术人员在不脱离本技术的精神和范围内,都可以做出可能的变动和修改,因此本技术的保护范围应当以本技术权利要求所界定的范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1